重裝武力的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦凱瑟琳.洛馬斯寫的 羅馬的崛起:從鐵器時代到布匿戰爭 和高俊宏的 臺灣山林戰爭(2冊套書):橫斷記+拉流斗霸都 可以從中找到所需的評價。

另外網站想殺就殺?超商店員勸戴罩遭刺死網炸鍋:台灣怎麼了也說明:... 帶,或是等同級的武力才可以應徵」、「台灣什麼時候變成這樣想殺人就殺人?」、「變成跟第三世界國家一樣」、「要比照國外柑仔店裝鐵欄杆了嗎」。

這兩本書分別來自馬可孛羅 和遠足文化所出版 。

銘傳大學 公共事務學系兩岸關係與安全管理碩士在職專班 樊中原所指導 林肇緯的 中共南海軍事策略運用之研究 (2013),提出重裝武力關鍵因素是什麼,來自於聲索國、南海、主權爭議。

而第二篇論文佛光大學 公共事務學系 孫以清所指導 王志文的 中共軍力發展與東亞局勢的關連 (2013),提出因為有 中共軍力發展、東亞、東海、南海、台灣的重點而找出了 重裝武力的解答。

最後網站重裝武力| 圍紀實驗室則補充:重裝武力 (英文:Serious Sam: The First Encounter)是一款第一人稱射擊遊戲,於2001年3月發行,由Croteam開發,Gathering of Developers發行,是重裝武力系列的第一部 ...

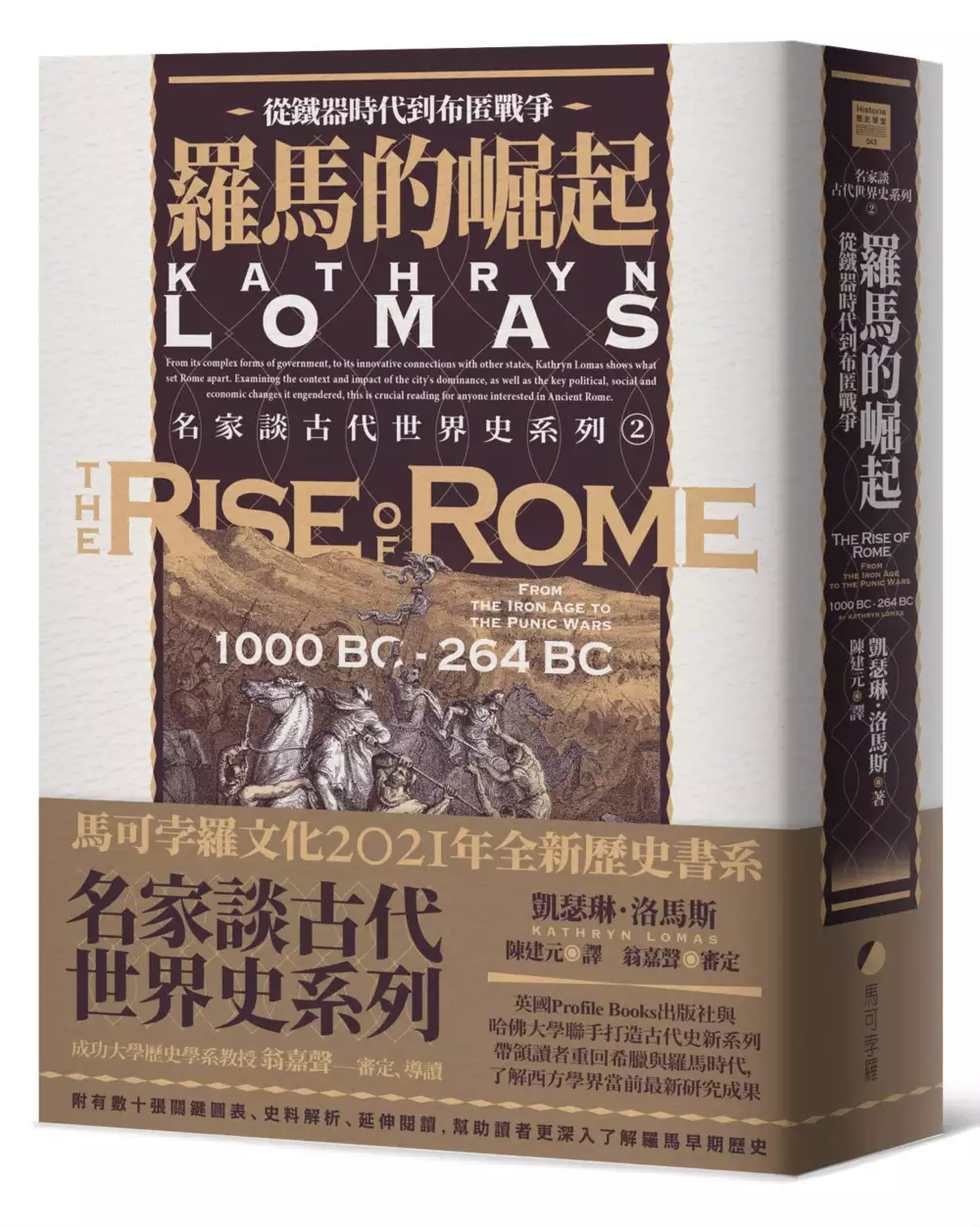

羅馬的崛起:從鐵器時代到布匿戰爭

為了解決重裝武力 的問題,作者凱瑟琳.洛馬斯 這樣論述:

馬可孛羅文化2021年全新歷史書系──名家談古代世界史系列 英國Profile Books出版社與哈佛大學聯手打造古代史新系列 帶領讀者重回希臘與羅馬時代,了解西方學界當前最新研究成果 成功大學歷史系教授翁嘉聲 審定、導讀 附有數十張關鍵圖表、史料解析、延伸閱讀,幫助讀者更深入了解羅馬早期歷史 【內容簡介】 《羅馬的崛起》是馬可孛羅文化「名家談古代世界史系列」的第二本著作,內容主要講述從西元前十世紀羅馬發祥於義大利半島,一直到第一次布匿戰爭(西元前二六四年)爆發這段的羅馬早期歷史。 就一般大眾而言,羅馬的形象始終是個橫跨歐亞非、璀璨光輝的偉大帝國,但很多人可能不知道羅馬一開始只是個在義大

利中部、台伯河岸邊的不起眼村莊,她的力量微不足道,周遭又惡鄰環伺,當時沒有人認為她有一天會成為義大利的霸主,遑論是地中海的統治者。 本書談的就是羅馬如何從一個地方性聚落,崛起成為義大利強權的過程。由於羅馬早期文字史料因戰火或種種緣故大量佚失,再加上其中參雜了許多傳說神話和當代作家帶有主觀意圖的記錄,我們目前所見的文字史料往往會有失真的現象。有鑑於此,本書作者洛馬斯教授將大量採用從墓葬、聚落遺址出土考古資料,諸如碑銘、墓誌、錢幣、塑像等出土物,並援引近年包括康奈爾、福賽斯、法敏南特、卡蘭迪尼等諸多優秀羅馬研究者的研究,力圖呈現一幅將羅馬放在「義大利整體脈絡」下的羅馬早期歷史,並點出羅馬與周邊各

族群文化的交流、吸納、融合,如何為羅馬稱霸義大利奠定下基礎。 《羅馬的崛起》是現下西方學界針對羅馬早期歷史的最新研究成果,也是台灣書市少見的出版題材,值得讀者細細品嘗。 【國際書評】 凱瑟琳.洛瑪斯基於對神話、書面資料和考古地層學複雜的挖掘成果,梳理了早期歐洲的政治基礎,並且清晰統整了既往研究加以呈現。──西蒙.史托達特(Simon Stoddart),劍橋大學瑪德琳學院考古研究員 洛馬斯展現出其高超的史學造詣,她在一段鮮為人知的、缺乏文獻記載的歷史時期中,梳理出可靠且令人興趣盎然的資訊,並以引人入勝和直截了當的方式來加以呈現。本書的原創性在於大量使用新的考古證據,並且講述了羅馬崛起過程

中的義大利背景。──提姆.康奈爾(Tim Cornell),曼徹斯特大學古代歷史榮譽教授 這是一本非常清晰易懂且有吸引力的書。它呈現給讀者令人印象深刻的寬闊視野,以及結合了最新研究的綜論,並且很出色地將羅馬放到更寬廣的義大利世界背景中,無論是在城邦國家時期,還是在崛起成為一方之霸時期。──J.H.理查森(J. H. Richardson),梅西大學古典研究高級講師 洛馬斯清晰明瞭的敘事結合最新的考古學知識是最棒的組合,這將羅馬崛起為世界強權的迷人故事帶給了更廣大的讀者。──克里斯多福.史密斯(Christopher Smith),英國羅馬學院院長、聖安德魯斯大學古代歷史教授 【關於名家談

古代世界史系列】 本系列是由英國出版社Profile Books策劃,邀集英美兩地古代史專家,包括普林斯頓大學、杜倫大學、密西根大學、賓州大學等學校的一線歷史教授,統合西方學界近十年的研究成果,專為一般讀者書寫從西元前1000到西元568年,將近一千五百年的全面古代歷史。本系列的美版由哈佛大學出版社負責出版。 征服的時代 羅馬的崛起 帝國的誕生,預計2021年9月出版 帝國的勝利,預計2022年上半年出版 帝國的悲劇,預計2022年上半年出版 作者簡介凱瑟琳.洛馬斯Kathryn Lomas杜倫大學古典和古代史榮譽研究員。她的著作包括《西元前三三八年至西元二○○年的羅馬義大利:史料集》(

Roman Italy 338 bc to ad 200: A Sourcebook; Rome),以及《羅馬和希臘西部,西元前三三○年至西元二○○年:義大利南部的征服和文化適應》(The Western Greeks, 330 bc-ad 200: Conquest and Acculturation in Southern Italy),並且編輯了許多關於義大利歷史與考古學的書籍。譯者簡介陳建元台灣大學歷史系學士、碩士,英國愛丁堡大學歷史系博士。譯有丹.瓊斯《聖殿騎士團》、莎拉.瑪札《想想歷史》、《時代的先行者:改變歷史觀念的十種視野》(合譯)。 導讀(翁嘉聲) 地圖 前

言和謝詞 第一部 早期義大利和羅馬的建立 第一章 介紹早期羅馬 第二章 布置舞台:鐵器時代的義大利 第三章 羅穆盧斯、埃涅阿斯和羅馬的「建城」傳說 第四章 國際貴族的崛起:義大利和東方化革命 第五章 東方化時期的羅馬和早期的國王 第二部 戰爭、政治和社會 第六章 城市革命:西元前六世紀的義大利城市與國家 第七章 僭主和邪惡的女人:羅馬、塔克文王朝和君主制的衰落 第八章 「西元前五世紀的危機」和義大利面貌的變化 第九章 艱難的過渡:早期的羅馬共和國 第十章 征途上的羅馬:拉丁姆及其他地區的戰爭 第三部 羅馬征服義大利 第十一章 通往權力之路:從義大利到羅馬 第十二章 薩莫奈戰爭和義大利全境

的征服 第十三章 合作還是征服?聯盟,公民權和殖民 第四部分 從城邦到義大利的統治地位 第十四章 征服的影響:西元前三四○年至一六四年的羅馬 第十五章 結語:西元前二六四年的羅馬、義大利和帝國的開端 羅馬年代和年代表 關於史料的說明 縮略語對照表 圖片出處 延伸閱讀 遺址、博物館和網路資源指南 書目 重要名詞對照表 為何是羅馬?《羅馬的崛起:從鐵器時代到布匿戰爭》導讀 成功大學歷史學系教授 翁嘉聲 羅馬從西元前八世紀蕞爾小邦,歷經數百年後建立史上最大帝國之一。「為何是羅馬?」因此是最吸引人的歷史謎題之一。凱瑟琳.洛馬斯(Kathryn Lomas)在《羅馬的崛起:從鐵器時代到布匿

戰爭》(The Rise of Rome: From the Iron Age to the Punic Wars (1000 BC – 264 BC))提出她的解答。她的書涵蓋從西元前十世紀起到二六四年這段羅馬崛起的歷史。但為何要回溯到西元前十世紀?為何要以二六四年結束?而在這段期間羅馬究竟做了什麼,使它能在統一義大利後,在二六四年為建立橫跨歐亞非三洲的大帝國立下基礎?以下我根據洛馬斯的觀點做更多延伸,將羅馬放在地中海史來了解,並分析羅馬內部改革與對外擴張中所顯示出的政治智慧,來回答何以羅馬能,但當時看似更有發展潛力的希臘(雅典)或腓尼基(迦太基)卻是不能。 為何是西元前十世紀及二六四年?

羅馬在西元前十五世紀便留下人類遺跡,但羅馬出現聚落可能始於十世紀。但為何是十世紀?這故事要往前拉到約西元前一五○○年近東的晚期銅器時期。當時在近東出現「列強俱樂部」。其中的新埃及、中巴比倫、米塔尼、西臺及後來加入的中亞述等王國,在西元前一五○○年到一二○○年期間,各個國勢強盛,彼此相互制衡,力求以外交解決紛爭,促進當時交流及貿易,形成穩定的國際秩序。這情形可由西元前十四世紀埃及十八王朝在阿馬納(Amarna)出土、以當時國際通用外交語言阿卡底亞文(Akkadian)書寫的外交文書看出。文書中經常出現強權以兄弟相稱、結親締盟或禮物交換,構成綿密的網路。另方面,海洋考古學家巴斯(George

Bass)在小亞細亞西南角外海發現烏魯布倫(Uluburun)沉船所運載的豐富物品,更確定這活絡的國際體系。希臘邁錫尼文明位居這國際體系西側,是這近東國際體系的延伸,而當時腓尼基及邁錫尼商人透過「銅」金屬(當代戰略物資)交易,從腓尼基,經過賽普勒斯、克里特島、義大利沿岸,建立到薩丁尼亞的貿易路線,甚至連結到大西洋岸及英格蘭康瓦爾的「錫路」(錫是青銅合金的必要成分),建立起橫貫整個地中海的海洋貿易路線。盛產金屬礦的義大利在這航線上,而伊特魯里亞人在歷史上便是以冶金出名的民族,很早就開採外海厄爾巴島(Elba)礦產,在這貿易路線上有一席之地。在那不勒斯灣的皮帖庫塞(Pithekusae)也發現冶金

及聚落遺跡,因為靠近義大利礦苗,是理想貿易及製造據點。 但西元前一二○○年這體系因為「海洋民族」入侵而迅速崩解,整個近東及地中海世界落入「黑暗時期」,國際貿易迅速萎縮,影響這條橫跨地中海貿易網路的運作,整個地中海在人員及資源流動上逐漸遲緩,但未曾完全終止。西亞在西元前十世紀首先露出復甦曙光:新亞述帝國(西元前九一一年至六二七年)開始進行為期近三百年的系統性擴張,以政治力建立開發、吸收資源的「徵收系統」(requisitioning system),宛如一部超強吸塵器,以政治軍事力量來徵收貢賦、沒收資產或貿易交流等方式,吸進屬地經濟及人力資源後,轉化為推動下波政治軍事擴張的資本;而這增強的擴張

動能及資源需求,促成每個受影響地區必須生產多餘物質來流通,也同時將復甦動能遞延到周圍地區的生產系統,如亞述帝國旁的高加索地區、伊朗高原、小亞細亞、腓尼基及埃及。對亞述這種以政治軍事力進行強徵的徵收系統無論是支持或對抗,都同樣受到巨大的牽引:正面回應者稱臣納貢,抵抗者則付出被入侵占領、資產沒收及人員被強迫遷徙(deportation)的命運。對這些次級徵收中心而言,又更邊陲的再次級中心(如中亞草原、阿富汗、阿拉伯、希臘和更遙遠的西地中海)也受到牽動,重覆相似結構,但最終動能仍歸諸以西亞肥沃月灣為核心的新亞述。 地中海沿岸腓尼基沿岸地區當然也捲入這徵收系統(其中尤以泰爾城最為特出),海路人流物流

被系統性地啟動,也間接或直接納入到新亞述的徵收系統中。腓尼基船隻首先再度啟動串聯起從腓尼基、小亞細亞南岸、塞普勒斯、克里特島,更往西延伸到西西里、迦太基(傳統上在西元前八一四年成立)、南西班牙,甚至到大西洋的海洋貿易及殖民活動。稍後的希臘人也受到影響,在西元前七七六年進入歷史時期後,啟動海外殖民,與腓尼基人分庭抗禮,但路線及足跡稍微偏北,遍及小亞細亞愛琴海沿岸、亞得里亞海;往西到南義大利「大希臘」、西西里、義大利、薩丁尼亞、法國及西班牙;往東到黑海沿岸、高加索山麓與克里米亞,甚至插足利比亞。伊特魯里亞人也受到影響,在這時期建立著名的伊特魯里亞十二城邦,然後繼續往北向波河流域、往南向坎帕尼亞擴張

。羅馬國王塔克文家族源自移居義大利的希臘科林斯貴族,便是人流物流活絡的絕佳例子。羅馬在西元前七五三年建國,將散居各山丘的獨立社區合併成新城邦(polis),模仿希臘人「合併成城邦」(sunoikismos)的城邦形成過程,也是捲入這動能中。 腓尼基人及希臘人一旦在克服對大海的恐懼後,發現更廣大的可能性,結果便是腓尼基海洋帝國或希臘璀璨的古典文明。這是場由東向西的歷史能量傳遞,結果是整個地中海運動起來,四處出現星羅棋布的城邦。我們若以近數十年來美國經濟興衰牽動全球經濟景氣活絡衰退,或許可以想像遙遠的羅馬是處於這泛地中海的新局面時,所感受到那由遙遠新亞述帝國傳來的力量。西元前十世紀是羅馬開始進入

這地中海歷史舞台的時刻。 另方面,羅馬人銜接這樣的動能後,開始在歷史舞台嶄露頭角,連續征服拉丁姆平原、伊特魯里亞文化區,義大利山區的薩莫奈(Samnium)以及南義大利希臘城邦,統一義大利,並在西元前二六四年跨出半島,擊敗迦太基、征服西地中海後,開始逆向由西向東,發展建立雄霸地中海的羅馬帝國,並在東方銜接上由亞歷山大大帝所成就的希臘化東方世界,延伸向伊朗高原及中亞,開啟新的古典希臘羅馬地中海歷史舞台。所以西元前二六四年羅馬統一義大利,即將跨出義大利那一刻,是新局面的關鍵時刻。這羅馬史系列下一冊大衛.波特(David Potter)的《帝國的誕生:從共和到哈德良的羅馬》(The Origin

of Empire: Rome from the Republic to Hadrian (264 BC - AD 138))的主題,便是銜接羅馬統一義大利後所蓄積的能量,開始大規模擴張,直到哈德良皇帝放棄前任在兩河流域的擴張,以守成為帝國政策為止,完成建立新的古典地中海歷史舞台(西元一三八年)。西元前二六四年於是是更合理的斷代分割。傳統以西元前二七年的羅馬共和及帝國切點,過度強調羅馬憲政意義,是典型的羅馬中心論,但就地中海大歷史來說,羅馬在西元前二六四年即將跨入「大海」(The Great Sea)或地中海那刻,或許更具歷史意義。 為何羅馬能,而雅典或迦太基不能? 羅馬在建國之初是地中海

星羅棋布的城邦世界中的一個。客觀上,地中海各地如蜂巢式的生態系統,容易促成如城邦這種小型社區出現的原因之一。城邦這種基本上以有限人數、強調成員平等以及極扁平化政治組織的社區,可以用極低行政成本及充滿彈性的運作方式,來進行發展。城邦內基本上只有兩群人:公民及非公民。古典雅典採取充分民主,強調公民一律平等,以政治權來控制、榨取非公民勞動力。即使如羅馬或迦太基等權力集中在少數精英公民手中,但城邦基本上仍是公民宰制非公民的格局。雅典公民為握有優勢,對內團結、強調平等、同時高度排外。這點反映在地中海地區城邦社區的空間分割:政治權力機構集中的市區(asty),控制相對廣大的經濟生產地帶:鄉村或疆土(cho

ra)。地中海城邦文明基本上是城市控制鄉村、城鄉對抗的文明。希臘或腓尼基城邦這種小規模社區之所以能夠順利實現並散播這樣體制,則是得力於掌控源自東方優越的技術(如冶金)及發明(如文字),結果影響到伊特魯里亞及羅馬的城邦發展。 但雅典為何不能?雅典堅持唯有公民才有理性,能做政治判斷、參與決策;公民在面對最富有、最有能力、但無參政權的外僑,遑論奴隸,永遠高高在上。雅典人在政治運作上沒有媒介權力的侍從主義(patronage)來干擾個人的政治判斷及獨立性。每位公民都有權直接參與決策及分享城邦資源,也因此幾乎不開放公民權給外人,以免稀釋特權。這樣扁平組織使得雅典在政策上相當靈活,加上擁有強大海軍,最有

潛力建立帝國。但雅典將公民權與血緣綑綁一起,拒絕與外人分享政治權的結果,便是雅典人在政治實作上從未創造出超越城邦層次的更高組織,永遠小國寡民,最高的政治組織層級只是鬆散的聯盟,如提洛聯盟(Delian League)。所謂雅典「帝國」,只是形容雅典人霸道行為的比喻說法。簡單說,古典希臘人若無法創造真正帝國,那是因為「太民主」,使得城邦雖然靈活彈性,但在組織人力及資源能力上,始終非常有限,甚至無法面對更有效積累及運作資源的不同政治組織型態,如腓力二世(西元前三五九至三三六年在位)的馬其頓王國。 但羅馬也是城邦開始,何以能建立橫跨地中海及歐亞非三洲的大帝國?羅馬在基本結構上一樣簡單,但公民在政治

權分配不是如此平等、扁平,而是維持有限的階層化,藉此維持組織的精簡彈性,但又有擴充可能。 羅馬共和政治一開始便發生階層(ordines)鬥爭。公民分為世家貴族(patrician)及平民(plebeian)兩個階層(ordo)。世家貴族或許因為出身而握有占卜吉凶、測知神意的宗教權力,進而占有統帥權職位。這種權力關係更因為羅馬社會上下間的侍從主義(patronage)準法律社會關係,而更形鞏固。這侍從關係可以繼承延續,成為大家都尊重的「祖宗體制」一部分。但這種階層衝突在羅馬並未造成國家分裂,反而提供國家的領導人才庫,以及效忠國家的廣大公民民眾。這其中原因是因為羅馬人願意面對衝突、協商解決的政治

性格,將潛在的階層分裂轉化成團結擴張的養分。 平民在西元前四九四年、四五一至四四九年、三六七年及二八七年多次因為債務、債奴、法律不公及分享官職等問題,進行抗爭。平民在沒得到貴族適當回應前,會集體退離羅馬,在賈尼科洛山(Janiculum)另立城邦,迫使貴族退讓。當時地中海世界以民兵(militia)為主的重裝步兵(hoplite)方陣(phalanx)戰術在羅馬已經普遍使用,因此平民對共和國擴張及保衛極為重要。貴族被迫協商,最後以西元前二八七年立法規定平民會議(concilium plebis)的決議(plebiscita),可以約束包括貴族在內的所有羅馬公民,具有法律效力,正式結束階層鬥爭

的漫長歷史。在這數百年階層鬥爭的歷史中,雙方都願意求取彼此都能接受的政治妥協,因此在衝突結束後,往往能凝聚更高的社會共識。例如西元前三六七年的《李錫尼烏斯-色克都斯法》(Lex Licinia Sextia)通過後,平民獲得至少一位執政官必須是平民的結果,但同時也讓步接受貴族另立一位專責司法、且享有指揮權的法務官(praetor)及兩位新市政官(curule aediles),且皆由貴族出任,部分收回在執政官方面的讓步。這其中取捨充分顯示出貴族與平民互相讓步與妥協,力求共識的努力。但貴族更在與平民協商中,藉著讓步來吸收平民中最具才幹的領導者,被接納入貴族,形成有世家貴族及平民貴族混合的「新貴族

」(nobilitas),反而活化寡頭統治集團。原先可能會裂解社會的階層衝突,因為羅馬人政治智慧化解,反而塑造更具凝聚力的社區。 羅馬內部政治整合成功與對外擴張順利在時間上攜手並進、相互加強。衝突、妥協所獲得的內部共識是擴張的基礎,而擴張成功促使新衝突出現及新共識建立,而這又促成新擴張,形成良性循環。這整合不僅發生在羅馬城邦內,也發生在羅馬及盟邦之間。例如,在四世紀甫開始時,羅馬成功征服伊特魯里亞地區的維伊城(Veii),但戰利品分配不均引起羅馬與盟邦的衝突,結果盟邦袖手旁觀高盧人在西元前三九○年入侵羅馬。於是羅馬與盟邦重複羅馬內部貴族與人民那種衝突解決型態。後來「義大利聯盟」的建立便特別著

眼於彼此合作及分享:羅馬領導,但出錢出力的盟邦一起分享戰果,結果形成十分堅定的聯盟。 儘管當時羅馬人並未使用「義大利聯盟」來指稱這夥伴關係,但這名詞可以方便用來論述羅馬人如何組織盟友,成為合理且實際的系統,讓盟友願意與羅馬合作,動員前所未見規模的人力及物力資源,一起參與擴張,分享戰果。羅馬與盟友在擴張中也經歷共同歷史經驗,將義大利各民族進一步凝聚一起。但羅馬如何有效組織這些盟邦? 洛馬斯用「一臂之距」(at arm’s length)來形容羅馬與盟邦那種既密切、但又非直接兼併的關係,十分貼切。首先,羅馬人定義公民權為一束(bundle)政治、法律的權力,並與希臘人所強調的血緣或甚至文化脫勾

,可以透過政治決策或法律判定來授予。羅馬人甚至接受雙重公民權(double citizenships),不擔心對羅馬的忠誠與對自己原先城邦的忠誠會兩相衝突,因為羅馬人堅信能夠證明羅馬的利益必將是盟邦的利益。而羅馬人之所以會如此做,是要將盟邦最寶貴的資源──人,引進到羅馬政體內,因為羅馬人需要軍事武力來進行擴張。 羅馬實際統治權力一直集中在人數有限的元老貴族手中。所謂「羅馬共和」是這些真正權貴的共和。公民權雖包括參政權,但羅馬特殊的投票方式(以「百人團」或「部落」的團票為投票單位),使得新進公民不會對統治階級的權力有明顯影響,因此羅馬能始終維持元老院寡頭統治,但也同時願意施捨外人公民權,增加羅

馬自己的兵源。羅馬甚至讓解放後的奴隸逕自成為公民,而這在古代世界是難以想像的。對公民權的不同概念及實際運作,或許解釋希臘城邦何以始終保持著小規模社區形式,無法在政治上升級,但羅馬卻能發展成橫跨地中海的大帝國。 在西元前二六四年第一次布匿戰爭前,羅馬直接、間接控制羅馬義大利約百分之六十五的土地。所有這些主動與羅馬結盟或因戰敗而臣服於羅馬的國家,會因歷史因素而分為四個由親至疏的類型: 一、相同權利(isopoliteia)公民 二、無參政權公民(civitates sine suffragio) 三、拉丁權(jus Latinii)人民 四、條約盟友(foederati) 這樣的結構是羅馬人

歷經數百年後慢慢摸索演化出來的,而不是某位天縱英才的羅馬人規劃出來的。不同等級的盟友只能與羅馬簽訂雙邊條約,而不能與其他盟友簽約;這確定羅馬對盟邦的控制不受挑戰。盟邦皆擁有高度自治,但必須和羅馬擁有「相同朋友及相同敵人」。盟邦被規定要承擔一定權利義務,包括徵稅,但特別是提供羅馬兵力。這些盟友國家的統治精英也常受邀加入羅馬統治階級。羅馬更會對各社區因為政治忠誠及表現優劣,而由元老院決議授予不同地位及權力,在上面所列的四種法律地位升降。這種權益分享(privilege-sharing)的政策,特別是公民權的分享,使得羅馬統治階級不斷有新血輪加入而更新,而公民及盟友組成的作戰武力的數量也能不斷擴大。

羅馬盟友經歷對抗、臣服、加盟、參與的過程,最後與羅馬共同承擔擴張、分享戰果,使得所有義大利人民仰望羅馬,追求共同福祉,看待羅馬擴張為義大利盟邦的共業。這些盟邦提供羅馬至少二分之一、甚至在二世紀時到達三分之二戰力。羅馬因為聯盟協助,能夠在伊庇魯斯國王皮洛士(Pyrrhus of Epirus)在西元前二八○年代入侵義大利、連續承受兩次戰敗後,仍然有力再戰;這讓皮洛士大惑不解,因為在希臘化世界,戰敗國在如此嚴重受挫後,一定主動求和。而在更慘烈的漢尼拔戰爭三次戰役中,羅馬連續承受三次極其嚴重的敗戰,甚至有場戰敗的死亡羅馬戰士還超過六萬人!其中任何一場都足以讓任何希臘化王國動搖國本,或直接停止運作

,但羅馬兵源始終源源不絕。但更重要的是在皮洛士及漢尼拔入侵義大利期間,羅馬盟邦始終堅定不移。這便是羅馬聯盟及資源運作成功的最好見證,也充分顯現羅馬人的政治智慧:接受您擊敗的敵人成為新盟友,而盟友自認戰不勝羅馬,不如加入羅馬,將自己的未來命運與善待它的羅馬綁在一起。羅馬這種將其臣服社區列入夥伴關係,與希臘城邦一旦戰勝,常處死戰敗國所有男人,販賣小孩婦女為奴的極為短視、短線及殘酷做法,大不相同。 羅馬在征服義大利國家時,時常會設立殖民地,或安插公民到戰敗國家屯墾殖民,以策安全。洛馬斯對這些地區的發展是否直接複製羅馬體制,討論詳盡,特別強調不能將這些殖民地一概而論,而是關乎相關社區對羅馬的接受程度

。這種細膩觀察必須仰賴考古資料的解讀。但這些加入義大利聯盟的城邦,經過一段長時間,在政治上最後常會模仿複製羅馬的政治結構,即使南部義大利老牌希臘城邦也如此。地方議會轉化如元老院的寡頭權力機構(decurion);這些元老議員階級是承擔領導城邦地方自治的中堅人物,為羅馬徵兵、徵稅。這些地方權貴認同羅馬,而羅馬保障他們利益,維持他們的權勢。這共同利益使得羅馬與盟邦更休戚與共。這情形在西元前二六四年後隨著羅馬擴張而遍及地中海,成為未來羅馬治理帝國的基本型態。 如果我們將羅馬當作成功的創業,那它制訂發展方向、提供CEO,以那所向無敵的當代獨門先進技術:羅馬兵團,進行事業版圖的擴張,甚至擴大營業項目(

如士兵進行基礎建設),就是整個過程中的最大股東及獲益者。盟邦因為參與而成為小股東,分享利潤。羅馬在軍事上更多的成功,意味更多盟邦的加入。結果這擴張像是滾雪球,動能愈來愈大,最後跨境義大利外,征服迦太基稱霸的西地中海,然後在更短時間內雄霸希臘化的東地中海。這不斷加快的速度及規模。羅馬以政治軍事力換取影響力及經濟利益的規模和強度,若以企業發展觀點來說,堪稱古代最成功的創業。這點令我們想到新亞述。 以羅馬為首的義大利聯盟與現代上市公司不同之處,主要在於它專門從事政治軍事征服,以獲取利潤的創業。這在任何時代都是投資極巨、風險至高的冒險,但羅馬一再成功,成為盟邦信賴的投資對象。另外,共同奮鬥的歷史經驗

更將羅馬與盟邦緊密結合,但這未必是現代唯利是圖股民的心態。羅馬即使戰敗,盟邦經常不離不棄,但現代股民則會立即賣股求生。因此羅馬不僅進行軍事征服,也創造新的共同歷史,這些經驗是義大利「羅馬化」的基礎。這「義大利聯盟」系統在西元前二六四年羅馬跨海前已經完成。它的強度提供羅馬足夠人力及物力資源去進行海外征服,能開啟超過一個以上的戰場,並連年征戰,因為羅馬盟邦已將羅馬的戰爭視為自己的戰爭。羅馬的崛起激起希臘化史學家波利比烏斯的讚嘆,並寫書探索其中理由。他的作品便是從二六四年開始。 我們已經討論過為何羅馬能,而雅典不能。這裡我們簡短談一下迦太基為何不能。迦太基能與羅馬進行三次大戰,分別持續二十三年、十

六年及三年,堪稱羅馬史上最大勁敵之一,且常在敗戰後,能立即準備下波反攻。這證明迦太基海上帝國在組織及動員上的效率,堪與羅馬分庭抗禮,但我們很可惜對這如何運作,所知有限。但據我們所知,迦太基盟友常在迦太基失利時背棄,甚至造成最後失敗,這令我們質疑盟邦系統的性質。另外,迦太基大量僱用傭兵來擴張及保衛國土,而非像羅馬的民兵制,反而像是現在的武裝保全,是商業契約的安排,或是求利套現的股民,將國家治理當作一件單純生意或公司來經營,不容易有因為共同歷史經驗所凝聚的愛國意識型態,也因此欠缺政治上最需要的「合法性」。相形之下,愛國主題的人物事蹟卻貫穿李維整部歷史! 關於本書的特色 關於這段從西元前十世紀到

二六四年的早期羅馬歷史,我們的史料十分有限。我們有兩種資料作為重建歷史的根據:文字史料及考古資料。早期羅馬史文字史料付之闕如,甚至要到二六四年第一次腓尼基戰爭爆發時,我們才有比較可靠的紀錄,如羅馬作家皮克托爾(Fabius Pictor,以希臘文寫作)或希臘化史家波利比烏斯。但對羅馬建國之初,我們必須依賴更晚的西元前一世紀末羅馬帝國作家,如拉丁史家李維或希臘史家哈利卡納索斯的戴奧尼修斯(Dionysios of Halicarnassus)。但他們除了距離所描繪事件更久遠外,在敘述時常將當時的政治經驗給投射到重建的過去,特別是晚期共和激烈的政治衝突,讓過去宛如現在的再現。例如,在階層衝突中常能

見到西元前一三三年格拉古兄弟(Gracchi)改革的一些面向。他們也常將過去歷史描繪成一齣道德劇,充滿愛國、叛國、敗德的情節。所以王政之始發生羅馬集體劫掠強暴薩賓(Sabine)婦女;而王政傾覆、共和開始則又是起因於盧克麗霞(Lucretia)被「傲慢」塔克文的兒子強暴。我們要如何看待政權變化與這些敗德、敗行的關係?純然是浪漫的虛構?還是早期歷史在很大程度上仍是家族史或個人史?我們是否能透過適當理解後,從這些富於傳奇色彩背後挖掘出歷史真相?樂觀者如提姆.康奈爾(T. J. Cornell)的《羅馬的起源》(The Beginnings of Rome. Italy and Rome from

the Bronze Age to the Punic Wars (c. 1000-264 BC))。還是傳奇畢竟只是傳奇,毫無歷史價值,最終仍必須回歸考古出土的「客觀」資料?悲觀如蓋瑞.福賽斯(Gary Forsythe)的《早期羅馬批判史》(A Critical History of Early Rome: From Prehistory the First Punic War)屬於這看法。但即使考古資料不斷發掘出,目前仍相當片段片面;福賽斯被迫提出許多無法證實的假設,來了解、架構出土資料,但常無濟於事。 就我個人看法,洛馬斯本人義大利進行考古工作數十年,十分熟悉考古資料,但對文字史料也

十分同情理解,在這兩類史料立場上比較中庸,認知到這兩種史料各有特色,以及可能的互補性及可用性,更願意探索何以這些傳奇故事會被述說、被流傳。因此她對羅馬崛起這歷史謎題,盡量提供我們完整、但謹慎的樣貌。她的結論或許不驚人,但論述十分完整、有耐心,在諸多細部上修正地更合乎情理,也會將她的思索過程在行文中說出,十分親切。整個結果是讓最後浮現的圖像更為全貌。這種不過度預設立場,以及不追求偏鋒理論的態度,是引領讀者進入這類議題世界最佳的引導。 洛馬斯為這內容十分豐富的羅馬史提供詳細、並能配合內文的地圖和相關圖片及彩圖,讓閱讀更能精準確實,更能掌握意涵。她也在文後為每章主題的發展近況以及書目,提供適當且有用

的介紹。因為文字史料多已經被發現,但考古資料仍不斷出土,因此洛馬斯也介紹義大利主要博物館及考古基地,配合網路資源,十分能符合現在的學習經驗。對「羅馬的崛起」這議題想多知道一些的讀者,洛馬斯這些努力不僅完整,而且會鼓勵進一步到義大利親賭遺跡。中文出版將這些資料完整列出,並給予編年表和人名地名詳細索引,讓這本書更臻完美。 最後,對本書有關人名翻譯,在此做些簡單說明。在翻譯羅馬史的人名時,有時會出現惱人的問題。例如,英國二十世紀初曾提倡社會漸進改革的「費邊學社」(Fabian Society),其命名原取自於漢尼拔在義大利連續擊敗羅馬大軍後,羅馬任命的獨裁官昆圖斯.法比烏斯.馬克西穆斯(Quint

us Fabius Maximus)。他放棄之前與漢尼拔直接對戰的戰略,改為堅壁清野的避戰,並趁著敵人疏失時,連續蠶食,消耗敵人戰力,積小勝為大勝。但Fabius這氏族名常被翻為英文形容詞的「費邊」(Fabian),好像與「法比烏斯」無關。類似令人困擾的情形還發生在其他地方,例如以凱撒(Caius Julius Caesar)為例。在提到此人時,時常以氏族名指稱之,因此是Julius(尤利烏斯);但在指稱這氏族時,會變成複數Julii(Julius的複數),按照音譯則變成「朱利」;若是他所提出的法律,則因為lex(法律)為陰性名詞,提案人氏族名變成lex Julia(朱利亞法)。這些翻譯容易造

成這三者可能沒有關係的印象。因此本書翻譯,一律以單數陽性的「尤利烏斯」為根據,提到氏族名Julii時,會譯為「尤利烏斯氏族」,法律名lex Julia則譯為「尤利烏斯法」,讓讀者比較能察覺彼此間的關係。 第一章 介紹早期羅馬 在西元前九世紀時,羅馬僅僅是在拉丁姆(Latium)平原上眾多發展中的聚落之一。它的面積可能比許多鄰近的社區要來得大,但即使在該地區內羅馬也沒有特別突出,更不用說在此地區之外了。在這個時期,義大利中部最強大、最具活力的一些社區活躍於台伯河(Tiber)以北的伊特魯里亞(Etruria)。然而到了西元前三世紀時,羅馬已經發展成一個強大的城邦國家,並且已經建立起對義大

利其他地區的控制權,蓄勢待發將要建立起征服全地中海的帝國。本書將探討羅馬從其源起到西元前三世紀中葉的發展,它對全義大利的控制的本質為何,以及它為何能夠取得如此強大的宰制力。雖然義大利和羅馬的早期歷史距離我們非常久遠,但出人意料地,這些歷史當中有著一些現代人關心的問題。諸如社會面臨的問題,包括多族群社區的內部壓力和緊張局勢,如何處理社會、政治和法律上普遍性不平等,以及普通公民社會和國際精英所組成的小圈子之間如何共處。到了西元前三世紀時,羅馬同時在竭力處理帝國迅速擴張所帶來的道德和實際問題。 羅馬並不是在與世隔絕的環境中發展的,如果不將更為寬廣的義大利背景環境納入考量,也就無法確切理解羅馬。本書的

目的之一,是介紹包含眾多面向的義大利歷史,像是各種族群、各種文化,並且探索他們與羅馬的關係。我們在討論羅馬時所用的證據,當然會比處理義大利其他的社區複雜得多,我們擁有大量關於羅馬的早期發展的古代文獻和考古證據,雖然這兩者也都存在著應該如何解讀的爭論。本書的章節安排原則是開頭的幾個章節討論義大利,介紹幾個大主題,接下來的幾個章節專門討論羅馬,最後是羅馬與其鄰國之間的關係。

重裝武力進入發燒排行的影片

你想像中的農夫生活是什麼樣子?沒事逛逛自己的農場,看看種植的農作物!或是開著農機下田耕作或是收割!以推出模擬類遊戲聞名的遊戲發行商PlayWay,公開了一款以「農夫」為主題的第一人稱射擊遊戲,玩家要扮演一位農夫,使用武器捍衛自己的農場,幹掉想入侵的隔壁鄰居。

既然場地是設計在農場,移動載具自然就是使用這些農機了,趕快上車,跟對手來場追擊戰吧!武器也非常多元,除了傳統常見的槍枝外,甚至還有火箭炮這種重裝武力可以使用。遊戲預計在2022年第二季才會推出,有興趣的玩家可能要多等待一下了!或是先加入願望清單,自然就可以收到最新的消息了唷!

(C) Ritual Interactive (C) PlayWay S.A.

「電玩宅速配」粉絲團:https://www.facebook.com/tvgamexpress

「網紅攝影棚」節目:https://tinyurl.com/y3hejwb5

遊戲庫粉絲團:http://www.facebook.com/Gamedbfans

中共南海軍事策略運用之研究

為了解決重裝武力 的問題,作者林肇緯 這樣論述:

南海島嶼主權歸屬與海洋資源開發,為南海爭端的兩個核心問題。中共自1986年以來即採「主權屬我,暫時擱置,共同開發」指導原則與南海各聲索國解決爭議,惟近年鑑於南海海域能源礦產蘊藏豐富,交通戰略地位日趨重要,咸對既佔島礁加速建設,期藉「事實佔有」舉措來宣示主權、擴張領土及獨佔資源,使爭議進一步升高。事實上,南海周邊諸國主權宣示重疊性低,而中共則是唯一與南海各國幾乎有衝突之聲索國,且彼等在南海問題上早已形成政治同盟,並藉「東協」旗幟相互協調與支援,中共與任何一個國家間之衝突,其影響範圍將不僅止於雙方,而係整個東南亞,南海問題最後係以和平收場或兵戎相見,中共的態度與作為就顯得十分重要,是以其南海戰略

規劃及部署即為吾人關注之焦點。隨著中共整體國力的增強,國防經費連續20年呈2位數成長,加上近來日本、菲律賓等亞太國家與中共因爭議島嶼或海域引發紛爭,使得周邊鄰國關係達到劍拔弩張狀態;另外中共航母「遼寧號」2012年9月25日正式交予中國人民解放軍海軍,成為未來支撐中共維護南海主權的有效武力後盾。本論文由先就南海周邊聲索國政策、軍事布署與區外勢力態度及中共實施南海戰略的軍事手段進行了解,再由其軍事布署評估其南海戰略成效,提供各界參考。

臺灣山林戰爭(2冊套書):橫斷記+拉流斗霸

為了解決重裝武力 的問題,作者高俊宏 這樣論述:

《橫斷記:臺灣山林戰爭、帝國與影像》 「臺灣許多山川溪流的現況,無疑就是一部多重殖民的歷史。」 地景如立體的歷史文獻,作家多次重裝入山踏查, 採訪當事人也爬梳文獻、影像和個人記憶, 文字得以穿透紙本,在空間流動。 藝術家高俊宏是行動者、運動者。從2007年開始在廢墟創作,2011年踏入重現廢墟之旅,2014年《廢墟影像晶體計畫:十個場景》,2015年完成「群島藝術三面鏡」套書《小說》、《諸眾》、《陀螺》,他繼續行動,帶著一把草刀與一只背包,走進臺灣山林,踏入難以企及的政治地理,2017年完成記錄「臺灣山林戰爭、帝國與影像」的《橫斷記》。 《橫斷記》書

名取自日本總督府官員寫於1914年日軍征討臺灣東部原住民的《臺灣中央山脈橫斷記》,該著作以影像寫真記錄這場「太魯閣戰役」,日本帝國如何「收服」原住民,同時也呈現當時的山林場景及山地部落的樣貌。因此,本書書名帶有對帝國主義的反諷與自我警惕之意,也是作者在書中的行動──橫越「大豹」、「眠腦」、「龜崙」、「大雪」臺灣四個山區的一段段旅程,本書即以此四個區域分為四個篇章: 【大豹】新店三峽的大豹溪流域,過去曾是泰雅族大豹社聚居地,在理蕃政策下,日本藉由「隘勇線」與現代化的戰爭技術,切割、殲滅山林裡的大豹社、隨後引進「三井合名會社」進行標準的資本主義式經營。事件過後,大豹社遺族遭受與「霧社事件」

後的賽德克族一樣的命運。 【眠腦】宜蘭眠腦山區(舊太平山)原是以凶悍著稱的泰雅溪頭群的傳統領域,日本透過埤亞南越嶺警備道的開通,征服了難纏的馬諾源社(Manauyan)。1917年,日本總督府營林所開始在加羅山到神代山砍伐檜木,進而建立起龐大的山林聚落與森林鐵路運輸系統。 【龜崙】新北市樹林區旁古稱「龜崙嶺」(今大棟山、大同山)的山區,一張〈橫坑仔庄附近之戰鬥圖〉帶出一場1895年日本攻臺期間的山林戰爭,也埋藏著白色恐怖受難者王清在山區躲藏四年、最後遭捕殺的悲傷往事。 【大雪】東勢大雪山林場與韓戰不但有著間接關連,也是美援時期臺灣第一個「美式」林場,作者父親的檳榔園就在

大雪山腳下。 茶場、礦場遺址、廢棄林場、被遺忘的神社、戰爭回音猶存的山陵……一次次的重訪、踏查,林中路上他發現:無論在日本帝國主義或國民黨戒嚴體制的框架下,山林宛如永恆的「次殖民地」――國家霸權式的山林開發,橫亙於臺灣一座座森林裡。破碎的山野、砍伐殆盡的原始林,如何能重建人與土地最初的互動?作者既懷疑又充滿期許。至少在那地圖的空白交界處、杳無人跡的原始森林中,仍有許多時空,閃現著純然詩意與充滿悲憫的「天使時間」――山是有靈的,土地是有生命的,在傷痕累累的斷裂處,有著重生與新生的生機。 本書試圖融入考古學和考現學,以作者的入山踏查為骨幹,疊加上口述回憶、文獻檔案、遺跡事證、影像紀

錄與個人感受,層層縷述臺灣山林間被遺忘的戰爭、原住民失落的家園、政治受難者無人聞問的傷痕;同時對照日本寫真帖與歷史照片,在影像的家國敘事與個人敘事間,提出多元的辯證可能;不僅止於調查研究,也是散文式的山林記憶之書,帶給讀者多樣化的閱讀觀點。 《拉流斗霸:尋找大豹社事件隘勇線與餘族》 五年超過兩百次搜尋隘勇線的過程中, 他帶著筆記本、GPS、捲尺、攝影機、電池、GoPro, 在山裡從事由線到人、由山到部落的實地踏查。 藝術家高俊宏是行動者、運動者。從2007年開始在廢墟創作,2011年踏入重現廢墟之旅,2014年建構《廢墟影像晶體計畫:十個場景》,2015年完成「

群島藝術三面鏡」套書《小說》、《諸眾》、《陀螺》;他繼續行動,帶著一把草刀與一只背包,走進臺灣山林,踏入難以企及的政治地理,2017年完成記錄「臺灣山林戰爭、帝國與影像」的《橫斷記》,2020年完成追尋大豹社事件隘勇線與餘族的《拉流斗霸》。 「拉流斗霸」(Llyung Topa)是大豹溪流域的泰雅語音,有「大豹共同體」的深刻意涵。這本書記載了一個看似毫無邏輯、卻意外發生了強烈關聯的行動過程:由「線」找「人」。第一部〈前線〉,記載了2016年到2020年之間,他探索北臺灣大豹社事件相關的隘勇線遺址的過程;第二部〈後裔〉,則是關於尋找百年前已「滅亡」的大豹社後裔之路。 新店三峽的大

豹溪流域,過去曾經是泰雅族大豹社的聚居地,在理蕃政策下,日本統治者藉由「隘勇線」與現代化的戰爭技術,切割、殲滅山林裡的大豹社,隨後引進「三井合名會社」進行標準的資本主義式經營。事件過後,大豹社遺族遭受與「霧社事件」後賽德克族一樣的命運。 在清領時期,「隘勇線」一般稱為土牛、土溝、紅線、牛欄……,是一種相對靜態、模糊的「漢番」交界線。到了日治時期,1900至1907年間,日本統治者透過隘勇線逐步推進,摧毀了原居於新北市三峽區大豹溪流域的泰雅族大豹社。在1906年伊能嘉矩的《理蕃誌稿》〈桃園廳大豹社方面隘勇線前進〉一文中,以「滅亡」二字記載了其結局。與大豹社事件相關的隘勇線,主要分布於今天

新北市三峽區的大豹溪流域,一直到新店、烏來,乃至桃園復興區及宜蘭大同鄉的山上,包括三角湧隘勇線(1900)、獅子頭山隘勇線(1903)、雞罩山(崙尾寮)隘勇線、加九嶺隘勇線(1904)、白石按山隘勇線、屈尺叭哩沙隘勇線(1905)、大豹方面隘勇線(1906)、插天山隘勇線(1907)等,總長超過一百公里,由隘路、隘寮、壕溝、木柵、掩堡、地雷、電氣網(高壓電網)、醫療所、酒保(福利社)、通訊設施組成,猶如臺灣山裡的萬里長城。 從2016年到2020年,五年來高俊宏在山裡從事隘勇線的實地踏查,在超過兩百次上山搜尋的過程中,他展開由線到人,由山到部落的尋找過程。探勘期間總是帶著筆記本、GPS

與捲尺上山,也經常帶著攝影機、電池與GoPro:以GPS定位,以拍照、攝影和手繪的方式記錄。為求詳盡,每條隘勇線都經過多次探勘,例如三峽的白石按山(鹿窟尖、白雞山系)就進行了十多次搜山。回到平地後,他再帶著「客觀的」資訊及對山林遺址的印象,探訪附近的耆老,並對照相關的歷史圖資、文獻,進一步的比對。每條隘勇線都花費兩、三年的時間,並不斷往返、慢慢思索、反覆驗證。除了踏查「隘勇線」,他也對大豹社遺族進行多次口述訪談,以影像記錄,並著手書寫與思索創作。 本書特色 ◎作者曾以套書「群島藝術三面鏡」獲2016年文化部金鼎獎非文學類最佳圖書及年度最佳圖書雙料獎項。繼而發展《橫斷記》和《拉流斗霸

》的書寫計畫,以數年山林踏查經驗為基礎,搭配豐富的歷史圖檔與影像作為對照。 ◎罕見、兼具職業創作和寫作及業餘登山者的雙重經驗,作者因長期登山踏查、行走於荒煙棄路而發現的相關遺跡、事證與個人感受和經驗,逐漸形成另一種身體踏查,並逐步到達被遺忘的政治地理。 ◎在多年踏查期間,作者帶著筆記本、GPS與捲尺、攝影機、電池與GoPro,以GPS定位,以拍照、攝影和手繪的方式記錄。 ◎本書採跨領域的研究方法,除了史觀式的大歷史敘事或條列式的事件比對,也融入「路上考現學」(modernologio)的觀點,增加多元辯證的可能性。 ◎本書不僅止於調查研究,也是自然寫作和報導文學

,帶給讀者多樣化的閱讀觀點。 名人推薦 《橫斷記:臺灣山林戰爭、帝國與影像》 吳密察(國史館館長) 林志明(臺北教育大學藝術與造形設計學系教授) 徐世榮(政大地政系教授,惜根台灣協會理事長) 翁佳音(中研院臺灣史研究所副研究員) 涂豐恩(「故事:寫給所有人的歷史」創辦人) 凌宗魁(國立臺灣博物館規畫師) 許雪姬(中研院臺灣史研究所所長) 馮建三(523山友、政大新聞系教授) 黃舒楣(臺大建築與城鄉研究所助理教授) 黃惠君(獨立策展人、台灣傷痕歷史研究者) 詹偉雄(文化評論人) 劉克襄(作家、中央通訊社董事長) 《拉流斗霸:

尋找大豹社事件隘勇線與餘族》 哈勇.酉狩(楊米豐,霞雲里里長) 范欽慧(台灣聲景協會擔任理事長、國立教育廣播電台「自然筆記」製作主持人、國立臺北藝術大學兼任講師) 高金素梅(原住民族立法委員) 雅幼.依馬信(黃秀珠,大豹群後裔、新北市部落大學編織課程講師) 許毓良(輔仁大學歷史學系副教授、《光緒十四年(1888)臺灣內山番社地輿全圖所見的新北山區:一段清末開山撫番的歷史追尋》作者) 傅琪貽(國立政治大學民族系兼任教授、臺灣日本綜合研究所研究員) 蔡佩桂(國立高雄師範大學跨領域藝術研究所副教授兼所長) 顧玉玲(國立臺北藝術大學人文學院助理教授,北捷潛水夫症工人

戰友團召集人) 鐵木.諾幹(林日龍,桃園市原民局局長、大豹群後裔) (依姓氏筆劃排列) 好評推薦 《橫斷記:臺灣山林戰爭、帝國與影像》 清光緒年「開山撫番」之後,一個多世紀以來,台灣山區的原住民被迫必須面對來自外來者的各項挑戰,但是卻沒有主體的地位來梳理與詮釋自己所遭遇的境遇。高俊宏這本書結合了田野踏查、口述採訪、文獻.影像紀錄,而且以主客不斷游移易位的方式,敘述了台灣北部四個原住民地區與外來者遭逢的歷史。──吳密察(國史館館長) 做為一個走在歷史道路上的工作者,我最不喜歡看不能很快得到答案、加油添醋的報導文學。但這本書具有考古學和考現學的味道,在文獻、

圖像的襯托下,現出他要讓讀者心甘情願掉下去他所佈置的山林戰場,讀者不僅是觀察者,也可能將是個體驗者。我掉進去了,雖然我知道山林戰爭並沒有結束的一天。感謝作者幫我們踏查了大豹、眠腦、龜崙、大雪(山),更感謝的是他找到了「王清」這個悲劇人物,並踏查了他生前藏身之地,對白恐的研究,一個受難者的身影都不能放過。──許雪姬(中研院臺灣史研究所所長) 本書是用血淚堆砌起來的慘痛歷史經驗,作者藉由辛苦的踏查與空間測量、史料的考證耙梳、自身生活經驗、及許多影片圖像,主張不論是日本帝國主義或是國民黨戒嚴威權體制,為了進行資本積累或是實現恐怖統治,皆不惜犧牲山區原住民族或社會弱勢,侵奪他們所擁有的生存資源

。在國家的槍砲及武力脅迫底下,山區原住民族部落與人民因此被壓迫、殺害、甚且被滅族,他們原本賴以為生的土地與山林原野也皆被無情的搜刮與掠奪。這是一本非常優質的書籍,可以豐富我們的歷史視野,也讓我們反思國家暴力對於土地與人民所帶來的傷害。──徐世榮(政大地政系教授,惜根台灣協會理事長) 先來與後到,原民與漢人、原民與日人,台人與日人。作者進入山林,長期走動與駐足,凝視現場,通過清明的心、洗鍊的文字,影像不因知識化而意義薄弱,因有殖民與帝國記憶的貫穿。本書好看,值得捧讀品味;前輩楊南郡之後,作者書寫的台灣山岳、人與歷史,再次引人入勝。──馮建三(523山友、政大新聞系教授) 一位曾以

身體體驗為創作核心的藝術家的書寫,很難得地獲得金鼎獎的獎勵;這次他以橫斷記為題再度出發,每一個章節都是實地踏查及檔案發掘的成果。──林志明(臺北教育大學藝術與造形設計學系教授) 作者以最緩慢方式,一步一步地在舊地圖和山野之間來回,去挖掘那些被時代刻意中斷或切割的,乃至於難以到達的政治地理。──黃舒楣(臺大建築與城鄉研究所助理教授) 在山林地圖的空白處,有汩汩的血流動著。多重殖民的橫斷線背後,是未被書寫的反抗。記憶與空間紋理,在無轉型正義的政治治理下消失、荒蕪、異變、死亡,我們成了沒有故事的人。而高俊宏的山林踏查,何嘗不是走出一條轉型正義之路,其對死亡無可救藥的追索,正是故事開始

的地方……於是歷史不再遙遠於他方,而是結晶、內在於自身。──黃惠君(獨立策展人、台灣傷痕歷史研究者) 博物館如今做為展示典藏文物、肩負教育重任的機構,在成立之初的帝國主義時代,正是政權宣揚文明優越與資源支配能力的現代性展示場所。今日我們不能停止反省這段歷史,也不要忘記當年支持博物館充實館藏的殖產經濟體系,仍在這座島嶼留下產區、工廠、倉庫乃至抵抗遺跡所構成的豐厚系統性文化資產群。透過本書看見帝國、理解殖民,重新檢視臺灣擁有怎樣的文化資產,認識政府尚未完全履行承諾的原住民傳統領域劃設意義,思索島上人民何以至此及何去何從。──凌宗魁(國立臺灣博物館規畫師) 《橫斷記》是一本思考者的山

林探查紀錄,也是對臺灣歷史的深刻反省。──涂豐恩(「故事:寫給所有人的歷史」創辦人) 《拉流斗霸:尋找大豹社事件隘勇線與餘族》 泰雅族人無法想像存在著這種辛苦,從零開始、細心調查泰雅遺址,以文字及實際行動,一歩一腳印地走訪泰雅長輩,雖然長輩們都沒有機會讀書,但都有豐富的口述與記憶,是珍貴的瑰寶。山林的生活非常單純,部落的生活也非常簡單,甚至與外界隔離,身為泰雅族人,非常感謝俊宏教授及所有的工作人員。──雅幼.依馬信(黃秀珠,大豹群後裔、新北市部落大學編織課程講師) 俊宏是一位對原住民歷史用力很深的學者,他不僅蒐集口述、比對史料、繪製地圖,還實地勘查、仔細丈量、拍攝影像,

並清理道路。俊宏想做的顯然不僅止於歷史考證,我想他還希望透過歷史現場的巡禮,重建人們對原住民族抵抗歷史的敬意。這必須是對原住民族歷史深懷熱情的人,才能辦到。──高金素梅(原住民族立法委員) 隘勇線對俊宏來說,有著神奇的召喚。它被隱沒在荒煙蔓草間,因為俊宏多年的努力,那條在世代中被拉扯的軸線,可以從昔日的壓迫隔離到一個重新連結的線索。我知道俊宏是帶著使命的,記得有一次訪問俊宏關於大豹社的故事,半小時的錄音,居然被存成了十七個小時的檔案,更怪的是,那檔案什麼聲音都聽不見,他曾經跟我說,祖靈一直跟著他。雖然我聽不見祖靈的聲音,但是我相信這本書的完成,一定可以對祖靈有所交代。──范欽慧(台灣聲

景協會擔任理事長、國立教育廣播電台「自然筆記」製作主持人、國立臺北藝術大學兼任講師) 藝術家高俊宏,臺灣知名行動藝術創作者。這一次他身體力行,跨領域進行原住民研究,「行動」觸角深入新北市山區,特別針對三峽大豹溪流域消失的泰雅族,挖掘出一段塵封往事。 事實上,三峽在清末開山撫番就是一個熱區。首任巡撫劉銘傳在臺灣建省後,調派大量軍隊前往當地,美其名是招撫泰雅族,實際上是入侵族群領域,攫取豐富的森林資源。由於泰雅族英勇抵抗,使得清軍在此勝少敗多。到了日治初期,漢人武裝抗日大抵被鎮壓下去,於是從1900年後總督府開始把注意力集中在「理蕃」事務。三峽泰雅族自清末就不屈服於統治者,此刻日本殖民

者當然先以他們為征討對象。這場戰爭直到1907年才結束,最後的結果就是「滅社」,使得三峽再也不是泰雅族的故鄉。 學者高俊宏透過無數次田野調查與口述訪談,在既有成果的基礎上考察出數條隘勇線。其中最大的貢獻在於發掘大豹群較大部落四社,以及較小部落十五社,不啻為泰雅族研究做出重要的貢獻。加上作者文筆流暢,寫作如行雲流水,實為值得細讀、深思的好書。──許毓良(輔仁大學歷史學系副教授、《光緒十四年(1888)臺灣內山番社地輿全圖所見的新北山區:一段清末開山撫番的歷史追尋》作者) 我很高興終於遇到一位好伙伴,從此我們一同攜手完成大豹社事件與大豹社土地轉型正義的研究。年輕的俊宏有很多優點,研究的

工具也很齊全完備,同時兼顧文字與影像記錄,更難能可貴的是,俊宏對臺灣原住民充滿了關愛,甚至於說他有贖罪感。臺灣是原住民的臺灣,卻遭受幾百年被殖民統治的苦難。為了彌補內心的愧疚感,俊宏願意挺身而出、積極加入研究大豹社的行列。他擅長訪問和記錄,從山林與泰雅族的口述等角度,去思索大豹社的過去與現在及未來。我們從書中不難發現,俊宏對大豹社泰雅族持續追蹤,並留下記錄,好讓大眾知道族人不滅的歷史、及其毅力與魄力。──傅琪貽(國立政治大學民族系兼任教授、臺灣日本綜合研究所研究員) 2016年藝術家高俊宏以《群島藝術三面鏡》獲金鼎獎,但他無忌憚自批說,那些書寫援引太多西方理論,他正在寫的是身體走出的東

西。約莫一年後,我們讀到《橫斷記》,談親身走尋出來的隘勇線與大豹社,再來是眼前這本「找線」、「找人」的《拉流斗霸》,以身體走寫、每一筆都愈發動人,直到「在地」和「本土」都不足以形容的山林/靈之書,唯同時作為議題與理念的「原民」足以相契。──蔡佩桂(國立高雄師範大學跨領域藝術研究所副教授兼所長) 跟著高俊宏走入山林,沿途或是闊葉林篩落光影,或是觀音座蓮蕨森林,有時是整個「溺水」的森林,有時則向內收縮、閉合通道,更多是無窮無盡的五節芒叢,必須一步一刀砍路走。灰頭土臉的尋路者,仍帶有都市人的慌張,讀者尾隨他揮舞山刀劈開道路、在暴雨中躲進樹洞、遭藤蔓間的蜂巢高速撞擊、驚遇山豬覓食……每一幕都挑

戰著人與自然的生份、不適。對照書末隨著大豹群重返祖居地,獵人文化與山林的共享,擅用風向、方位、光照、分岔點、山稜走向、植物傾倒的面向作出判斷,隨森林呼吸,沈靜進入祖靈的世界,這一段旅程才有了完整的註解。──顧玉玲(國立臺北藝術大學人文學院助理教授,北捷潛水夫症工人戰友團召集人)

中共軍力發展與東亞局勢的關連

為了解決重裝武力 的問題,作者王志文 這樣論述:

中共自建立政權以來,其建軍思維深受人民戰爭的影響,其重點在於陸軍的建設。中共與蘇聯關係惡化後,為防範蘇聯由陸地上入侵,故中共將軍力發展重點置於陸軍及二砲部隊,其戰略構想在於以廣大的國土與大量的陸軍部隊削弱入侵的敵人以及對蘇聯實施核子戰略嚇阻,海空軍則因為政策及技術的限制相對處於弱勢。自蘇聯解體後,中共最大的軍事威脅國家消失,使得中共得以將眼光由北方疆域轉至東海及南海。然而在這些區域的爭端上,陸軍無法發揮太大的作用,因此需要有強大的海空軍來保衛中共的國家利益。在後冷戰時期與美國的競爭當中,二砲所擔負戰略嚇阻的角色則是愈發重要。再加上經濟改革開放以來,中共每年經濟成長率均以兩位數成長,這使得中共

有更多資源投注在海空軍的發展上。此外美國重返亞洲政策在臺灣問題及東海、南海的領土爭端等亦為影響中共軍力發展的關鍵因素。因此本研究將對於中共的軍力發展與東亞地區的局勢的關連性進行探討,以釐清中共軍力的發展是否會依據外在環境的影響而有所變化。

重裝武力的網路口碑排行榜

-

#1.《重裝武力》一念滄海 - 全本小說網

全本小說網《重裝武力》,作者:一念滄海,簡介:參加軍事演習未果的古烈,意外穿越到"末世之戰"千年後,科技與"神力"並存的紐因大陸,成為大陸中最為稀有、... 於 big5.quanben.io -

#2.《重裝武力4》PC 版24 日登場 - 三立新聞

遊戲發行商Devolver Digital 今日針對即將於9 月24 日在Steam 與GOG.com 登場的知名動作遊戲《重裝武力》系列新作《重裝武力4(Serious Sam 4: Planet ... 於 www.setn.com -

#3.想殺就殺?超商店員勸戴罩遭刺死網炸鍋:台灣怎麼了

... 帶,或是等同級的武力才可以應徵」、「台灣什麼時候變成這樣想殺人就殺人?」、「變成跟第三世界國家一樣」、「要比照國外柑仔店裝鐵欄杆了嗎」。 於 www.chinatimes.com -

#4.重裝武力| 圍紀實驗室

重裝武力 (英文:Serious Sam: The First Encounter)是一款第一人稱射擊遊戲,於2001年3月發行,由Croteam開發,Gathering of Developers發行,是重裝武力系列的第一部 ... 於 scratchpad.fandom.com -

#5.IZ3D遊戲測試:《重裝武力Serious Sam HD》老遊戲新繪圖引擎

《重裝武力Serious Sam HD》在PC上算是一款蠻有知名度的古典型FPS遊戲,遊戲的版本不多,但是從過去到現在一直堅持著FPS的一些傳統,例如:血量的計算 ... 於 ilove3d.pixnet.net -

#6.重裝武力4》最後一關打法流程(攻略 - steamXO

《重裝武力4》最後一關打法流程. 薩姆乘船來到了一個水邊小屋,然後上岸後薩姆並不知道自己身在何處,也沒有任何交通工具,這時身後出現了一個奇怪的 ... 於 www.steamxo.com -

#7.夢幻西遊:阿軒單槍匹馬去屠幫,武力威懾四大堂主全被勸退

尤其是開啟大招——重裝炮台之後,黃忠坐地而起,形成大範圍的AOE傷害,就像演義中的黃忠一樣:鎮守城池,永不後退,戰死沙場。這種合理化的改編非常能勃起 ... 於 newskks.com -

#8.【心得】四代簡單介紹心得@重裝武力哈啦板

重裝武力 4 (Serious Sam 4) 由克羅埃西亞的CroTeam製作,重裝武力系列的第七作(扣除TNE 與Last hope的話), 這回主選單介面比起三代簡約許多, ... 於 forum.gamer.com.tw -

#9.重裝武力 - 半夏小說

重裝武力 ... 參加軍事演習未果的古烈,意外穿越到“末世之戰”千年後,科技與“神力”並存的紐因大陸,成為大陸中最為稀有、也最為尊貴的“人類”,並且還擁有了 ... 於 www.banxia.co -

#10.重裝武力| 遊戲基地Gamebase

《重裝武力3:BFE》10 月18 日正式上市. 讚12|噓0|回覆3|人氣6759. 2011-09-14. 已刪除文章-原因:本討論串已無文章。 cpegt007(巴達米亞軒). 於 news.gamebase.com.tw -

#11.【專欄】兩國中國的和平演變 - 民報

2021.11.16拜習會談內容可以看出來:美國態度沒有變,而習近平在會談中也是老調重彈,就是不鬆口:「放棄武力犯台」。示意圖/擷自CCTV,民報合成. 於 www.peoplenews.tw -

#13.中國武力犯台議題澳洲外長:盡一切可能避戰| 國際 - 中央社

中國武力犯台的議題近來在澳洲受關注,外交部長潘恩表示,她支持國防部長杜登指澳洲將會支援美國協防台灣的說法,她相信杜登這番話目的在避免這區域 ... 於 www.cna.com.tw -

#14.用麻布袋扛現金也要存玉山銀如何在緬甸政變下成為台商靠山?

萬幸的是,辦公室的固網始終保持順暢,不過隨著軍方武力鎮壓全國性的抗議 ... 保障安全,不用穿正裝,不帶便當袋、統一供餐,並安排專車接送上下班。 於 www.cw.com.tw -

#15.澳洲外長挺防長「支援美國協防台灣」 盡一切可能避免戰爭爆發

中共武力犯台的議題近來在澳洲受關注,澳洲外交部長潘恩(Marise Payne)說,她支持國防部長杜登(Peter Dutton)日前表示澳洲將會支援美國協防台灣的 ... 於 www.ntdtv.com.tw -

#16.飆股時代:我們為何踏入那些無所不在的投資陷阱 - 報導者

投資詐騙便是該中心業務的重中之重。 ... 發生在擄人勒贖、槍砲、毒品等需要立即控制場面的重大犯罪上;如今,詐騙案件也需要武力介入,因為犯罪發生 ... 於 www.twreporter.org -

#17.补壹刀:高度警惕!日本真的开始行动了,为武力干预台海做 ...

除了为台海做军事准备外,日本在西南诸岛部署电子战部队,还可以针对解放军海空军的舰艇、飞机逐渐增加穿越宫古海峡而进出西太平洋的行动, ... 於 world.huanqiu.com -

#18.【重裝武力】FIREARMS - Yahoo 奇摩拍賣

二手寄賣商品奇摩.露天都有開賣場下標前請先詢問商品是否還在.謝謝如要看實物.請來店地址:台南市北區東豐路319號電話:06-2095476. 於 tw.bid.yahoo.com -

#19.Serious Sam 4 - Steam

《重裝武力4》的劇情將帶你回到一切的起點,還是熟悉的FPS射爆內容,還是兇殘的武器裝備,外加穿越星際的屠殺和神來之筆的吐槽,令人在重溫經典之餘獲得更刺激的體驗。 於 store.steampowered.com -

#20.《重裝武力3:BFE》防盜出新招………打不倒的蠍子!

敢盜版《重裝武力3:BFE》?那你就別想通關!在《重裝武力3:BFE》上市超過兩週之同時,網路上流傳著一部玩家遊玩盜版《重裝武力3:BFE》的遊戲畫面。 於 bfx.tw -

#21.重裝武力生存遊戲.玩具槍店- Publicaciones | Facebook

還不快來重裝武力買爆!! 重裝武力歡迎來店使用振興五倍券消費店面現貨商/預購商品/二手商品皆可使用店面地址:台南市北區東豐路319號聯絡電話:06-2095476 於 es-la.facebook.com -

#22.Re: [閒聊] Serious Sam 4 重裝武力新作公開- steam | PTT遊戲區

來源:http://tinyurl.com/yd77m5m7 由真正的射擊遊戲開發老手Croteam 工作室打造,這款《重裝武力4:惡棍星球》將會透過翻新硬派的公式,藉此重新點燃 ... 於 pttgame.com -

#23.從海盜說海運交通 - Google 圖書結果

... 隨後便四處大肆劫掠,取得豐碩的戰果。1717 年成功掠奪英籍大型販奴船-維達號(WhydahGally),並以之為旗艦,借由維達號的重裝武力,成為當時北美洲東岸海域最令人 ... 於 books.google.com.tw -

#24.《重煉傳說2》桔梗王座篇03:逐鹿版圖 - 第 25 頁 - Google 圖書結果

「不惜代價,向海上重裝武力第一的潛龍島借兵。反正阿當遜為了從海路強攻凱旋城,正是需要錢的時候,我們正好可以做一筆買賣。借對方一支正規軍隊,橫陳在凱林城返回鐵民島 ... 於 books.google.com.tw -

#25.重裝武力II:重返戰場英文版(附中文手冊) - 博客來

遊戲的劇情倒並不是很重要,玩家想從《重裝武力2》中得到的是前所未有的感官上的刺激,在配備上如果玩家的電腦等級很好,《重裝武力2》的圖像效果將能表現的非常出色 ... 於 www.books.com.tw -

#26.重裝武力-PTT討論與高評價網拍商品-2021年7月|飛比價格

重裝武力 在PTT討論與高評價商品,周邊重裝武士、重裝武器、重裝長牙獅在露天、蝦皮優惠價格,找重裝武力就來飛比. 於 feebee.com.tw -

#27.重裝武力3 密技

遊戲中按~ 顯示控制台,輸入cht_bEnableCheats = 3激活秘籍模式,然後輸入以下秘籍可得到對應效果(區分大小寫):秘籍作用cht 按[Tab] 顯示 ... 於 notebooklover.pixnet.net -

#28.殘忍的射爆遊戲!NS版《重裝武力合集》預告片公布 - PTT新聞

Devolver Digital上周公布了《重裝武力合集》,這款遊戲將於11月17日登陸PS4/Xbox One/Switch平台,售價29.99美元(大約人民幣199元)。 於 pttnews.cc -

#29.重裝武力購物比價- 2021年11月| FindPrice 價格網

重裝武力 的商品價格,還有更多【南紡購物中心】DIESEL國際品牌Stronghold重裝武力個性計時腕錶-牛仔/51mm 公司貨DZ4345相關商品比價,輕鬆購物,FindPrice價格網讓你 ... 於 www.findprice.com.tw -

#30.《魷魚遊戲》男主角的背景故事震撼南韓的雙龍汽車罷工事件

因此,三逸為雙龍汽車的重振計劃提出三條建議:調整(人員)結構、銀行援助、 ... 但集會的參與度並不高,除了質疑武力的抗爭方式外,即將到來的工會 ... 於 www.upmedia.mg -

#31.PC home 電腦家庭 10月號/2018 第273期 - 第 32 頁 - Google 圖書結果

山姆大叔打爆外星怪物○《重裝武力》○首發平台:Windows ○上架商店:GOG、Steam ○遊戲售價:新台幣278元《重裝武力》的遊戲目標只有一個,就是不停地打外星人, ... 於 books.google.com.tw -

#32.緬甸的未竟之路:種族、資本主義與二十一世紀的民主新危機

一九六○年代晚期當他們大勢已去,一支重裝武力共產主義分子從中國越過邊界入緬,為緬甸共產黨在國境最東北建立了一個「解放區」。這支武力有中國軍方直接支持, ... 於 books.google.com.tw -

#33.《重裝武力4》官方Mod工具發布讓遊戲更加有趣 - 電玩狂人

近日開發商Croteam為《重裝武力4》Steam版推出了新版Serious Editor,其中包含強大的Mod工具套件,完全支持Steam創意工坊。 《重裝武力4》項目負責 ... 於 playgame.wiki -

#34.重裝武力:內容簡介,目錄 - 中文百科全書

《重裝武力》是連載於縱橫中文網的異界大陸類網路小說,作者是一念滄海。該小說主要講述了軍人古烈意外穿越到科技與“神力”並存的紐因大陸後,憑藉自己的努力生存下去的 ... 於 www.newton.com.tw -

#35.重裝武力- 人氣推薦 | 蘋果健康咬一口

2020年6月11日. ICS SARSILMAZ SAR9 瓦斯手槍. ›. ,《重裝武力》(英語:Serious Sam,中國大陸譯作「英雄薩姆」)是由克羅埃西亞遊戲公司Croteam開發並由Gathering of ... 於 1applehealth.com -

#36.重裝武力 - 微風小說

參加軍事演習未果的古烈,意外穿越到“末世之戰”千年後,科技與“神力”並存的紐因大陸,成為大陸中最為稀有、也最為尊貴的“人類”,並且還擁有了可以模擬槍械的神奇能力。 於 m.wfxs.org -

#37.睽違15年《重裝武力2》更新了帶來新槍

為了慶祝20週年,Croteam的招牌第一人稱射擊遊戲《重裝武力》(Serious Sam)系列二代《重裝武力2》竟在發行15年更新了。 這次更新,修復《重裝 ... 於 game.udn.com -

#38.《Serious Sam重裝武力4》8月推出任選武器挑戰十萬怪物大軍

人氣遊戲《重裝武力》系列最新作四代《Serious Sam 重裝武力4》,宣布將決定於2020 年8 月於PC Steam及其他平台推出上市。 於 www.hk01.com -

#39.《重裝武力4》公開最新遊戲實機影片山姆大叔狂轟外星人大軍 ...

《重裝武力4》公開最新遊戲實機影片山姆大叔狂轟外星人大軍宣洩怒火 巴哈姆特電玩資訊站Steam免費《Devolverland Expo》是一款逛電玩展的遊戲, ... 於 www.cmoney.tw -

#40.重裝武力3-殺外星人殺到手軟

中文名稱:重裝武力3 英文名稱:Serious Sam 3: Before First Encounter 主機平台:PC、Xbox360、PS3(本心得以PC為主) 遊戲類型:第一人稱射擊遊戲 ... 於 goldwatch007.pixnet.net -

#41.【快閃限免】經典第一人稱射擊重裝武力《Serious Sam》DRM ...

今日GOG 平台推出了限時2 日的遊戲贈送活動,並且這次要送出的是知名第一人稱射擊遊戲「重裝武力」系列的初代作品《Serious Sam: The First ... 於 www.newmobilelife.com -

#42.火柴人重裝武力- 遊戲天堂

火柴人重裝武力是一款熱血刺激的槍戰射擊遊戲,唯一的目的就是盡你所能的殺死越多的敵人,在戰鬥過程中會不斷的有武器掉落來增加你的戰鬥力,敵人.. 於 www.i-gamer.net -

#43.黃昏三兄弟 夜城10 - Google 圖書結果

不過,他並不是喜歡展示蠻力之人,他比較習慣各個擊破和「讓你們兩個派出私人重裝武力來阻止我。這表示他很看重我的實力。對方沿著街道列隊而來,其他人統統閃向一旁。 於 books.google.com.tw -

#44.重装武力_百度百科

《重装武力》是连载于纵横中文网的异界大陆类网络小说,作者是一念沧海。该小说主要讲述了军人古烈意外穿越到科技与“神力”并存的纽因大陆后,凭借自己的努力生存下去的 ... 於 baike.baidu.com -

#45.中國研發高超音速導彈技術:背後的三大疑問和兩大隱憂 - BBC

BBC國際台粵語節目,重溫一周國際大事,兩岸四地消息,英國境況。並備有專題環節:〈記者 ... 但這並不是高超音速技術問題,而更多是武力升級問題。」. 於 www.bbc.com -

#46.Re: [閒聊] 重裝武力1 - 看板Old-Games - 批踢踢實業坊

標題Re: [閒聊] 重裝武力1. 時間Fri Jan 8 20:32:56 2010. ※ 引述《skyhawkptt (skyhawk)》之銘言: : ※ 引述《shoppinglin (瞎拼)》之銘言: : : 前幾天在小遊戲板 ... 於 www.ptt.cc -

#47.E3 2018|硬派殺戮《重裝武力4》山姆大叔回歸 - 4Gamers

由Croteam 開發, Devolver Digital 發行的經典第一人稱射擊遊戲《重裝武力》系列,於E3 2018 公布《重裝武力4》(Serious Sam 4 : Planet Badass) ... 於 www.4gamers.com.tw -

#48.範圍遠超出台海CNN曝各國「悄悄軍事化」恐將亞洲變成火藥桶

此外,中國的態度也令人不安,習近平藉著氣勢凌人的姿態與外交以警告鄰國,中國願用武力確保其領土主張。自二戰以來,美國一直是東亞和平與穩定的 ... 於 www.ettoday.net -

#49.重裝武力4 (Serious Sam 4) 新手教學與流程攻略 - 娛樂計程車

作者:Hygge 來源:遊民星空遊戲內介面遊戲介面中,位於左上角的1號位置顯示當前任務目標。左下角的2號位置顯示當前的生命值和護甲值,3號位置為當前 ... 於 www.entertainment14.net -

#50.【社論】捍衛主權不容侵犯守護民主自由 - 青年日報

如果中共假藉各種理由,以武力統一臺灣,勢必造成美國民間與國會的強力反對,施壓美國政府採取具體行動,以維護臺海安全。美國方面則重申對臺灣的承諾, ... 於 www.ydn.com.tw -

#51.《说岳》武力排行前十之后的武将,你认为有哪些?|岳飞 - 网易

《说岳》武力排行前十之后的武将,你认为有哪些? 2021-11-20 21:15:57 来源: 赵肉丝 举报 ... 哀牢山4人失踪第8天:雨雾影响救援,重装穿越组24人进山搜索. 於 www.163.com -

#52.重裝武力4 (Serious Sam 4) 全彩蛋位置與觸發方法分享

這個彩蛋來自《重裝武力4》製作公司與2014年底髮型的另外一款遊戲《塔羅斯的法則(TheTalosPrinciple)》. 你需要在第二章個章節的支線任務中,從這個區域樓上一直往樓 ... 於 kirokiro.cc -

#53.重裝武力 | Dcard

大家好我是QQ螺,個人有經營Youtube頻道和巴哈小屋,喜歡玩遊戲,並且打算把我玩過的遊戲和心得都分享給大家,如果喜歡影片或文章都可以透過Youtube或 ... 於 www.dcard.tw -

#54.台南重裝武力@ 敗家子的收藏 - 隨意窩

晚上7點15分傳來一通電話,「喂,喇叭普說要約我們去重裝武力買槍」「靠!他說的話能信嗎?要是真的我現在立即下班」掛完電話「喂,你要去台南買槍喔」「對啊」「靠! 於 blog.xuite.net -

#55.重裝武者 - Elwiki

重裝 武者(Weapon Taker). 角色特性. 雷文現在可以結合納斯德手臂和他的戰鬥經驗來進行中距離的複雜攻擊 ... 於 elwiki.net -

#56.GOG平台限時免費下載懷舊遊戲《重裝武力:第一次遭遇》

GOG平台推出限時免費下載經典遊戲《重裝武力:第一次遭遇》,期限只有30hr(寫文時),記得把握。《重裝武力:第一次遭遇》是由Croteam創建的第一人稱射擊遊戲《重... 於 www.league-funny.com -

#57.重裝武力露天商店

注意!下標前請先詢問商品有無現貨∼以免缺貨空等∼謝謝! 重裝武力為實體店面購物有保障店面地址:台南市北區東豐路...。1794個商品販售中. 於 www.ruten.com.tw -

#58.美國台灣關係法北京眼中釘- 要聞分析 - RFI

台灣總統蔡英文11月18日出席F-16戰機接裝典禮 © REUTERS/Ann Wang ... 還要求美國“向台灣提供防禦性質的武器”,並“維持能力,以抵抗任何訴諸武力、或 ... 於 www.rfi.fr -

#59.重裝武力- PChome線上購物

【南紡購物中心】 DIESEL國際品牌Stronghold 重裝武力個性計時腕錶-牛仔/51mm 公司貨DZ4345 原廠公司貨,搶眼時尚計時功能24小時制日期視窗顯示牛仔質感錶帶,獨特有型. 於 ecshweb.pchome.com.tw -

#60.台海太緊張! 星國總理李顯龍:恐讓中美誤判情勢 - 自由時報

根據《彭博》報導,星國總理李顯龍17日接受「彭博創新經濟論壇」(Bloomberg New Economy Forum)訪問時,被問到對於台海情勢的看法。對 ... 於 news.ltn.com.tw -

#61.重裝武力- 維基百科,自由的百科全書

《重裝武力》(英語:Serious Sam,中國大陸譯作「英雄薩姆」)是由克羅埃西亞遊戲公司Croteam開發並由Gathering of Developers發行的一系列第一人稱射擊遊戲。 於 zh.wikipedia.org -

#62.中國武力犯台議題澳洲外長:盡一切可能避戰 - 新頭殼Newtalk

(中央社記者丘德真雪梨18日專電)中國武力犯台的議題近來在澳洲受關注,外交部長潘恩表示,她支持國防部長杜登指澳洲將會支援美國協防台灣的說法, ... 於 newtalk.tw -

#63.《重裝武力4 (Serious Sam 4) 》開頭13分鐘展示持槍屠怪爽翻天

《重裝武力4》的劇情將帶你回到一切的起點,還是熟悉的FPS射爆內容,還是凶殘的武器裝備,外加穿越星際的屠殺和神來之筆的吐槽,令人在重溫經典之餘獲得更刺激的體驗。 於 gamemad.com -

#64.PC home 電腦家庭 09月號/2020 第296期 - 第 27 頁 - Google 圖書結果

重裝武力 4 >>遊戲資訊○萬代南夢宮娛樂(代理) ○ www.bandainamcoent.com.tw ○動作競速○遊戲平臺:PS4、Xbox One、PC 以外星人侵略地球為主題,並帶著黑色幽默元素的第 ... 於 books.google.com.tw -

#65.大陸武力犯台議題澳洲外長:盡一切可能避戰 - TVBS新聞網

中國武力犯台的議題近來在澳洲受關注,外交部長潘恩表示,她支持國防部長杜登指澳洲將會支援美國協防台灣的說法,她相信杜登這番話目的在避免這區域 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#66.萨尔达传说御天之剑无雷心得 - 浮力喵

不过对我而言体感操作第一次玩很新鲜,但我应该不会想重玩第二次,毕竟某方面 ... 游戏《逆转裁判1》游玩心得浅谈 · 游戏《重装武力4》游玩心得浅谈 ... 於 www.shunanren.com -

#67.重裝武力4 (Serious Sam 4) 圖文全攻略

重裝武力 4 (Serious Sam 4) 圖文全攻略 · 1.主線/支線任務描述. 主線一般為金色標識點,支線為淺藍色標識點。 · 2.敵人的生命值. 敵人的生命值一般有綠色和 ... 於 tkscs.com -

#68.重裝武力 - 伊莉討論區

迅雷動畫正式開放,齊來分享! 伊莉討論區 › 論壇 › PC GAME› PC GAME 歷史回憶區› 重裝武力 ... 於 www.eyny.com -

#69.重裝武力4武器怎麼獲得?用控制臺獲得武器方法介紹 - OMOBI.cc

重裝武力 4武器怎麼獲得?遊戲中大家可以使用控制臺修改或是獲得一些想要的屬性,這裡給大家帶來的是重裝武力4用控制臺... 於 www.omobi.cc -

#70.《重裝武力4》系統需求公開 - 電玩遊戲預告片

《重裝武力4》,這款出自Croteam 之手的動作射擊遊戲,預計將於本月晚些時候,也就是9月24日登陸PC & Stadia。 曾 ... 於 www.gamereactor.cn -

#71.重裝武力的價格推薦第43 頁- 2021年11月| 比價比個夠BigGo

重裝武力 價格第43 頁推薦共1732筆商品。包含1727筆拍賣、2筆商城.快搜尋「重裝武力」找出哪裡買、現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo! 於 biggo.com.tw -

#72.PC版肉包遊戲官方正版STEAM 重裝武力2 Serious Sam 2

... 遊戲年齡千萬不要亂註冊帳號購買前請慎選所需求之商品,數位商品和序號卡一經付款取得商品後即無法退換貨。 購買PC版肉包遊戲官方正版STEAM 重裝武力2 Serious Sam 2. 於 shopee.tw -

#73.《Serious Sam Collection 重裝武力合輯》Switch移植版海外 ...

《Serious Sam 重裝武力》系列為克羅埃西亞Croteam 所開發,由於爽爆殺戮戰鬥玩法與各式各樣獨具特色敵人設計,而受到許多玩家好評的第一人稱視點射擊遊戲 ... 於 today.line.me -

#74.重裝武力4 Serious Sam 4_數位遊戲 - 邁思町

降價通知. 關閉. 重裝武力4 Serious Sam 4. 當商品價格低於您設定的價格我們將通知您,通知訊息最多發送一次, 不會對您造成干擾。 現價:, $809元. 價格低於: 於 www.mysteam.tw -

#75.遊戲關卡設計 - 第 32 頁 - Google 圖書結果

3》圖圖 2-23《馬克思佩恩 3》圖 2-22《馬克思佩恩 2-25《紅色派系》 2-24《紅色派系》圖 《重裝武力》採用的是 Serious 引擎,這款引擎具有強大的渲染能力, ... 於 books.google.com.tw -

#76.重裝武力生存遊戲.玩具槍店

重裝武力 生存遊戲. ... SWAT CUSTOM II VFC 系統GBB手槍特價: 3600元專用槍燈加購+ 1800元專用彈匣加購+ 600元尺寸:長225 mm 重量:重840 g 初速: 95~100m/s 操作. 於 tainan77.blogspot.com -

#77.重裝武力系列Serious Sam - 香港8591寶物交易網

提供重裝武力系列Serious Sam遊戲代購、steam禮品卡、steam蒸氣卡、重裝武力系列Serious Sam攻略、角色、裝備、時裝、活動資訊,玩重裝武力系列Serious Sam,上香港8591. 於 www.8591.com.hk -

#78.觀點投書:澳洲防長的戰略想像 - 風傳媒

這是繼本月10日美國國務卿布林肯表示,若中國以武力改變台灣現狀,美國和盟友將採取不特定「行動」後,首位盟友站出來呼應美國的說法;令人聯想到上 ... 於 www.storm.mg -

#79.重裝武力生存遊戲.玩具槍店

重裝武力 生存遊戲.玩具槍店 ... 台南市專賣生存遊戲裝備.玩具槍.防身用品本店位於台南市火車站與成大醫院附近專賣各大品牌電槍與瓦斯槍.CO2槍.空氣槍並成立專屬的槍隊.推廣 ... 於 www.localgymsandfitness.com