鎮暴 槍 台灣 合法的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦鄭南榕寫的 本刊文責一律由總編輯鄭南榕負責:《自由時代》雜誌編輯室報告文選 和張啟疆的 消失的□□:張啟疆的眷村小說都 可以從中找到所需的評價。

另外網站[問卦] 鎮暴槍在糾紛場面到底有無實戰性? - PTT評價也說明:看蠻多網站隨便都能買到1-3萬左右的合法CO2鎮暴槍, 看影片近距離威力似乎不容小覷, 又有連發優勢, 真的遇到惡徒, 先往對方臉上射上一彈匣,

這兩本書分別來自逗點文創結社 和九歌所出版 。

中央警察大學 法律學研究所 劉嘉發所指導 姜健淋的 警察處理集會遊行使用強制力之研究—以驅離為核心 (2020),提出鎮暴 槍 台灣 合法關鍵因素是什麼,來自於集會遊行、強制力、強制驅離、高壓噴水車、圈圍、帶離。

而第二篇論文國立臺北教育大學 台灣文化研究所 李筱峰所指導 駱嘉惠的 血祭民主路—林宅血案與鄭南榕自焚案合論 (2012),提出因為有 林宅血案、鄭南榕自焚、民主化、喪禮的重點而找出了 鎮暴 槍 台灣 合法的解答。

最後網站鎮暴槍,鎮暴槍: BCS Airsoft 武器空間-生存遊戲專賣旗艦店則補充:鎮暴槍,BCS武器空間-網路旗艦店http://www.bcsw.com.tw/ -銷售各式BB槍、瓦斯槍、CO2槍、電動槍、道具槍、玩具槍及生存遊戲配件全系列商品!! BCS,武器空間,BCS武器空間 ...

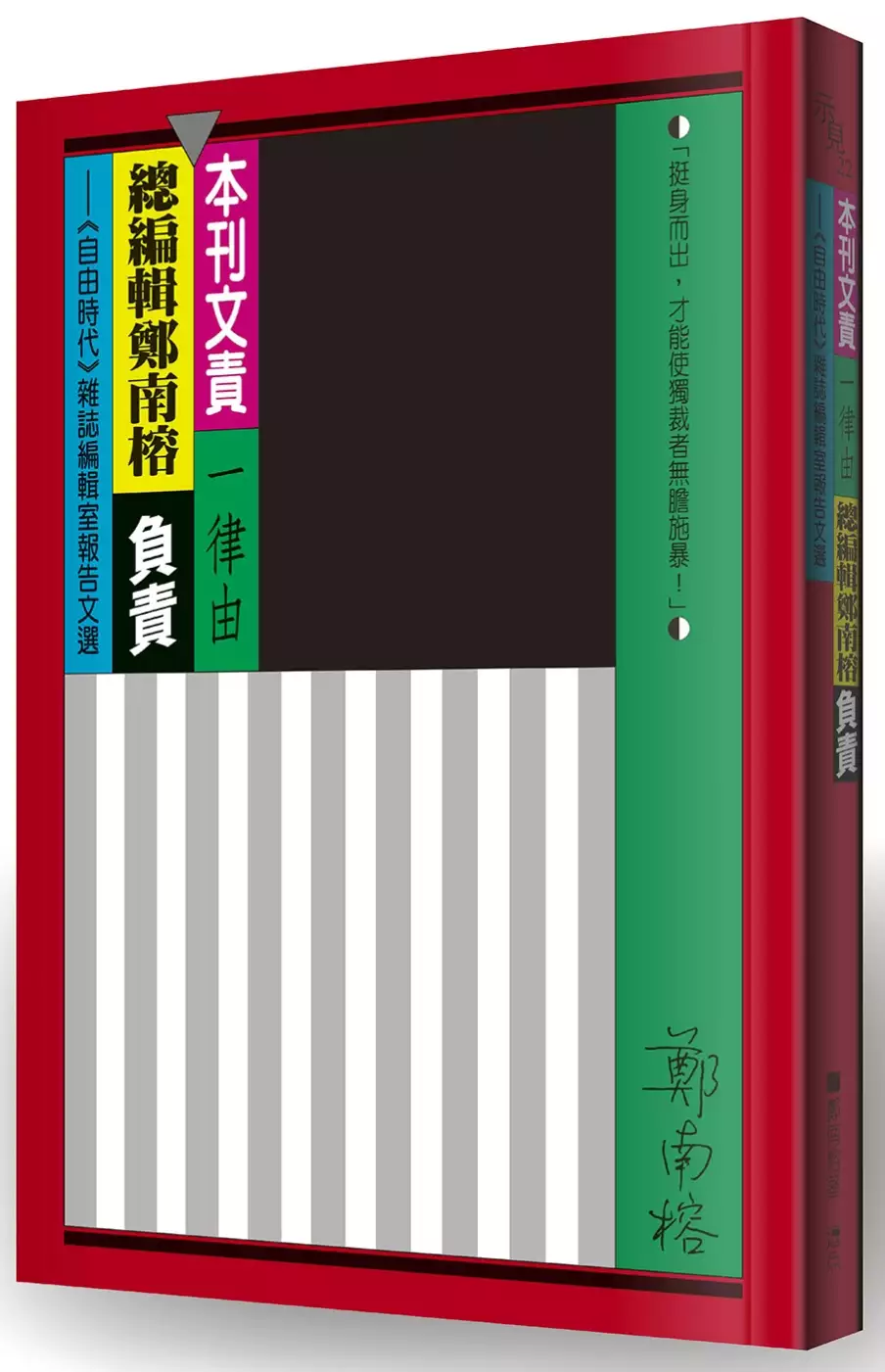

本刊文責一律由總編輯鄭南榕負責:《自由時代》雜誌編輯室報告文選

為了解決鎮暴 槍 台灣 合法 的問題,作者鄭南榕 這樣論述:

本刊文責一律由總編輯鄭南榕負責 目錄頁數不詳具作者姓名 總聽別人說Nylon,這一次,換他親口對你說! ★精選鄭南榕《自由時代》週刊編輯室報告33篇! ★加收鄭南榕名言哲思集、《自由時代》週刊改名歷程! ■編輯部選文挑選準則: 一、呼應現代政治情勢之觀點。 二、體現鄭南榕對於身而為人的尊嚴之信念。 三、傳遞鄭南榕對於自由、人權、民主思想體系的切片。 鄭南榕:「我們要的是徹頭徹尾、不折不扣的自由。」 身為出版人,鄭南榕將文字化作武器,用以抵禦極權政府對於人民自由的侵擾。

身為創作者,鄭南榕將文字化作棲身之所,讓受迫害者在字裡行間得以喘息。 身為革命者,鄭南榕將文字化作星火,以身為柴,點燃熊熊烈焰,照亮下一個世代的光明未來。 由革命出版人鄭南榕所創辦的《自由時代》雜誌,第一期於一九八四年三月十二日發行,最後一期於一九八九年十一月十一日出刊,歷經鄭南榕殉道仍持續出版,五年八個月的時間裡,出版共計三〇二期,不僅創下臺灣出版史上遭國民黨政權查禁次數最多的紀錄,也成為臺灣社會萌發本土意識的深刻推力。 在他殉道三十年之際,香港、印尼、西巴布亞、伊拉克、厄瓜多等地陸續點燃抗爭之火, 而臺灣也無法置身事外,用多少犧牲換來的自由,

正面臨前所未見的侵擾與破壞。回頭閱讀鄭南榕的文章,試圖理解一名出版人如何以自身專業點燃革命的烈火,再回頭觀看自己,如何捍衛深愛的一切,完成當年鄭南榕未竟之理念。 本書特色 1.為新世代編選的「革命出版人鄭南榕」理念入門書。 2.為仍在奮鬥的鄭南榕戰友們精心準備的,緬懷Nylon所思所想的文選。 3.全書由榮獲金曲獎肯定的設計師小子一手包辦:從封面到內文,融合當代美學語言,以摩登仿古的手法,突顯《自由時代》至今仍前衛的視覺精神。

警察處理集會遊行使用強制力之研究—以驅離為核心

為了解決鎮暴 槍 台灣 合法 的問題,作者姜健淋 這樣論述:

本文就我國警察處理集會遊行使用強制力之研究,係以驅離為中心,聚焦於三個核心部分之探討:即警察處理集會遊行之權限種類與應用、警察執行強制驅離之相關問題分析,以及實務案例之研究。主要分為以下五章,主要內容說明如次:第一章為緒論,說明本文研究動機與目的、研究範圍與限制,以及研究方法等,並對相關名詞解釋作一操作性定義。第二章為警察處理集會遊行使用強制力之法制分析,探討以下議題:我國集會遊行法之目的、沿革以及未來修法方向;警察處理集會遊行的過程中,將對基本人權造成何種限制與侵害;以集會遊行法及相關法律為基礎,介紹集會遊行法賦予警察處理集會遊行之權限與相關爭議;警察權限於集會遊行程序之應用,做系統性

歸納整理等。第三章為警察執行強制驅離之相關問題分析。本文分成以下四個部分:實務中警察執行強制驅離之常見手段;各驅離手段之執行強度與使用時機;集會遊行之各種態樣與警察使用強制力之關聯性;執行強制驅離之相關救濟程序等。第四章為分析我國近年來較具爭議性之實務案例,包括2014年佔領忠孝西路事件之強制驅離、2016年反同團體衝撞立法院時,警察使用束帶將抗爭民眾管束之爭議,以及2017年反勞基法修惡遊行時,警察為達強制驅離目的,將抗爭民眾載往郊區丟包等爭議,先簡介上述案例與事件發展,再以法律觀點切入個案研究,最後統整學者、警察機關和法院實務判決見解,評析疑義之處。第五章為本文結論,就前述章節予以歸納統整

與提出建議。

消失的□□:張啟疆的眷村小說

為了解決鎮暴 槍 台灣 合法 的問題,作者張啟疆 這樣論述:

看不見的眷村�? 齊邦媛�五年前我寫「眷村文學----鄉愁的繼承與捨棄」時所言:「捨棄」是一種勸告,也是一種預測。當時我已隱隱覺得眷村文學已到了另闢蹊徑的時候了。張大春創造了那樣一個四喜,不僅極盡嬉笑怒罵之事,也幾乎阻斷了所有悲愴的高子,隨著歲月的摧殘,舊屋的改建,眷村已漸消失。朱天心「想我眷村的兄弟們」中的人物和情誼、鄉音和食物的氣味……也只能在她深情款款的文字中永存。在張啟疆這本新結集的小說「消失的□□」中,老兵皆已漸凋零,他們的第二代已全然融入村外的人生。對於張啟疆所有的事蹟或傳奇都成了他寫「故事」的素材,眷村的故事抽掉涕淚可以很「鐵血」,很悲壯。因緣際會生長於眷村的年輕作家,

既是合法的繼承者,如已天賦彩筆,即可才華橫逸地進出其間,不必像有些作家為求突破沉悶而「羨慕」戰爭的刺激。眷村傳統中已自備||豐富的戰爭記憶。��最早注意到張啟疆的作品是他的幾篇有關經濟現象的短文,談到當年鴻源公司詐騙案中受害的老兵,其中許多人血本無歸,(對於老兵來說,「血本」是最正確的名詞了。)他說這些人的境遇,整體而言就像歷史上的懸棺,尚無安葬之策。這個意象猙獰詭異,卻用得極為貼切,令我久久難忘,後來知道作者只有二十多歲,是眷村第二代中最年輕的一批文藝青年。但是,甚麼樣的滄桑情懷,使得他有如此提早的蒼老筆調?��近五年來,張啟疆的名字不斷出現在各種文學獎的得獎名單頂端,散文、小說、評論都有可

觀,有三篇已被筆會譯成英文,在國際筆會流傳。這樣的年齡,這樣的實力,主要關懷面(眷村文學、商場現象和城市現象)又是如此廣大,我對他寫作前途確存厚望。用他自己這一代的話說,他對稿紙生涯是個「滿腹陰謀的頑童」,今日世界凡有成就的人寫回憶錄時,一定要否認青少年時是個樂天知命的乖寶寶,對不對?��一九九一年初春,中副徵文比賽小說組評審在多方面討論後,選出首獎,最後宣布作者是張啟疆。葉石濤先生指出此文有深度地談到省籍對立,過去與現在情景的交錯出現似是割裂不開的連續畫面。我在評審報告中也提出此文強烈的時代意義。台灣的少棒,由紅葉村打起,打到國際著名,是個相當重要的「本土化」現象,張啟疆由小說的形式將少棒的

狂熱帶進了一個前所未見的境界。它寫少年人對人生的企慕心和競爭心,以及因而引起的省籍對立問題。在萬萬千千隻殺出的球中,這一支石破天驚的失誤竟然化成一團悔恨的濃霧,罩住了這個眷村少年,一罩十五年。��十五年後,輸了球的少年已三十歲。走出了眷村,上無片瓦,下無寸土,在一家半官方的貿易公司混碗飯吃。而當年球場的敵手,陳國雄,矮矮醜醜的小個子,已長到一八二公分(比「我」高半個頭。)「傲氣逼人的眼神因笑意而閃爍著狡黠的穿透之光。」,三個月內即升為我的頂頭上司。童年時,這兩群敵對的少年,由打群架到理性的打棒球,其間的衝擊與啟發深深烙印在成長的歲月裡。作者用時空重疊、怍割所形成的懸宕與張力,處處都有對比的象徵

意義。棒球賽有home�run才能得分。陳國雄的父親擁有十個眷村面積的土地,包圍著「我」的眷村故鄉。陳國雄以他種種人生優勢所表現的同情心,有時也許是對敵手的一種惺惺相惜之情。當輸球者倒在泥地上時,陳「用眼神」默默憐憫我,灼閃閃的目光,刺穿我的傷口,刺傷我薄弱的自尊心。而那該死的眼神,會害我永遠逃不出那球場。」��時光推移,不容你不走出那球場。人間可走的路尚多,即使那消失了的球也會忽然又由河中冒出,「如蓮花般,繼續穿過小個子與我驚愕的眼瞳,在急速收縮消失的黑窟窿中浮滾、綻放……」蓮花的綻放象徵慈悲、寬恕與救拯;即使三十歲時寫的辭呈也是對自我的一種肯定,在公平競爭的世界何處不可尋得生路,找到新的球

場,再投一些得分的球!��在寫評「消失的球」後五年,我在本書內的「失蹤的五二○」看到相似的辯解,只是這個職業街頭運動家,只是他眷村的童年並沒有自律的經驗,「消失的球」中的我曾為了執拗,只練快速直球,練得「雙手擦破,染滿血漬」而成為隊上最佳投手,而這職業街頭運動家張台生,卻由少年打群架沉淪到更深的血海,在密植著夾竹桃的窄巷和鎮暴部隊的綠甲盾牌之間,他受蠱於虛妄的「壯烈」感,以血肉之軀衝入一次又一次意義曖昧的混戰中。「幸虧父親死得早,來不及欣賞我的靈魂脫衣秀。」他的父親臨終「死撐著一口氣,讓下病床,十指箕張,隔著穿不透的時空呼喚我。」在他莫名所以的參與各路勾當,不停地奔跑時,他叔叔的聲音串連起這個

虛妄生存的真相||或者所有虛妄的「壯烈」||這個聲音總是在最血腥的時辰前來與張台生對談。(該是他尚未作脫衣秀之前的靈魂吧)。雖然這犬儒派的辯證聲音不能阻止他在血淚中日益深陷沉淪,卻給「失蹤」五二○這篇小說多層的藝術意義,叔叔的聲音即是思考者面臨不斷變化的時空,不斷地辯論、說服與嘆息。��「故事------一個無稽可考的大刀隊傳說」並不是作者以「故事」為名的第一篇小說。名為張保忠的老兵在「保衛台灣」中,在八二三砲戰斷腿現在台北任大廈管理員,出現在此篇中時是抗日初期,在黃河以南第五戰區、台兒莊大捷之後,帶著七名負傷的班兵,在「兩墜子將黃土������成泥過的」荒原暴雨中追蹤團部,對班兵講述大刀隊的

傳奇,講述他恍惚的夢境,夢中有混淆難辨的三代故事……這些故事並沒有我們所熟悉的老兵的當年勇,而只有他們的死亡景象:灰飛煙滅。被日本機關槍和迫擊砲轟為粉末的大刀隊三千人和這一批「餓死的、傷死的,也許是過度恐懼、也許是頓悟升天、連埋葬都省了,人一倒下立刻化成土粉。」的班兵,在張啟疆的筆下迅速地驗證了人類生命「來自塵土,復歸塵土」的定理。但是這個哲學性的驗證明顯的不是創作此篇的目的。大刀隊或者所有老兵傳奇只是作者熟悉乃至喜愛的一大題材,他近乎痴迷地營造種種神祕的氣氛,記憶、追尋迷霧、劫風血肉、塵土……無一不是作者文學特技的展示。在此他不但已捨棄了涕淚交零的眷村懷鄉傳統,而且無言地質疑了軍人死忠的意義

。��張保忠這個名字在五十年前的中國應是個安身立命的好名字吧?那些大刀隊,或是敢死隊,或是送死軍用那樣簡單的武器衝向日軍的機關槍時,仗持的正是這個名字的愚忠和愚勇。而今天,遍查全台灣戶口,不知近年來可仍有人會將他初生的男嬰命名為保忠?��已寫出<如花初綻的容顏>那樣錘鍊精品的小說集,得過至少十項文學獎的張啟疆雖然仍很年輕,但是在他已經執筆至少十年之後,對人生的觀察與他所處的時代是緊緊相繫,已是今日文壇主流||城市文學的高手,他與黃凡、張大春、平路、林燿德等年輕作家取材之廣,觀察態度之冷洌與文字詭奇瑰麗之魅力是許多前輩作家所未曾達到的。這種大部份源自各自的才情,也有一部份來自打破舊社會政治、倫理

迷思的時代挑戰,讀者教育水準普遍的提高……種種複雜因素催化出台灣特有的城市文學內涵,表面上看,似乎呈現很濃的後現代、魔幻的影響正勇往直前去創新。深入去讀,常常可以找出中國舊傳統的一雙隱形眼睛在窺探著。也因此,許多書中的爺爺奶奶、外婆等人物,進退失據,扮演著啼笑皆非的角色。��張啟疆的眷村實在是寄居在城市的一個漂流村落,從開始就知道自己的邊緣地位,五○年代或者因為呼喊「反攻大陸」而有過短暫的自慰。那時的兵尚未老,在等待反攻的那些年,筋血未衰,尚在村口樹下口沫橫飛地講忠孝節義,講八年抗戰。這些講述留在當年幼小的聽在心裡,成為眷村第二代文學創作靈感的一大根源,某種巨大的使命感也植根於此。然而,歲月飛

逝,眷村老舊傾塌,四週高樓拔地而起,將眷村泊船之所封閉,一九八八年開放探親之後三年,能回去的都回去過了,能寫的探親故事差不多都寫了,延續了半世紀的鄉愁,不再是繼承和捨棄的問題,隨著這一批老兵的凋零,留在地上的痕跡也將漸漸消失。但是的他們在村子裡講述的故事和眷村的因緣在朱天文、朱天心、蘇偉貞、袁瓊瓊、愛亞、蕭颯和蘇偉貞的書中將永遠被保存,被閱讀。而到了張大春和張啟疆的筆下,鄉愁有了新的變貌。四喜憂國還不揣思昧地寫文告,張啟疆雖然到黃河沿岸去尋找張保忠和台兒莊和大刀隊血戰的證據,他雖然在「大刀隊傳奇」中隱喻生在眷村的孩子好似沒有娘�motherland?�的私生子,「我曾試圖忘記他填塞給我的全部語

言、鄉音和鄉愁……(但是)父親的語言系統,倒成為私生子的故鄉。」至此讀者也許可以了悟,對這位三十多歲的眷村第二代來說,半世紀前的鄉愁雖已不是他的鄉愁,「故鄉」這個迷思仍在,台灣一年前實施的戶籍法已以出生地登記代替以前的祖籍。漸漸地,即使眷村最頑固的老兵的第三代,也不再有奇奇怪怪名字的籍貫。糢糢糊糊的遠祖記憶,沒有繼承,也沒有捨棄,一代又一代勇猛地在各自的時代裡活著。台灣本來是一個移民的世界。安平、鹿港、淡水、艋舺……當年都是族群聚居互相保護、掩埋彼岸往事的眷村。由此延伸,全世界的中國城何嘗不是眷村?世界版圖上的地名國名建立之初與台灣的眷村何異?因此張啟疆十年來一直在努力突破的各種邊緣豈不盡出於

此?他近來致力寫生的生活許多「者」即已走出了眷村竹籬,進入了沒有邊緣限制的廣大世間。����������一九九六年十月�台北

血祭民主路—林宅血案與鄭南榕自焚案合論

為了解決鎮暴 槍 台灣 合法 的問題,作者駱嘉惠 這樣論述:

1980年2月28日林義雄家遭到3死1重傷的滅門慘劇,震驚全國。相隔將近5年的1985年1月1日,舉行林家祖孫三人的喪禮,各地黨外人士和全台各地民眾紛紛前來送行,造成龐大千人車隊,場面壯觀盛大。鄭南榕於1988年12月10日,在《自由時代》周刊刊登「台灣共和國新憲法草案」,隔年接到「涉嫌叛亂」的法院傳票。鄭南榕堅持100%言論自由,拒絕出庭後自囚於總編輯室。1989年4月7日上午,警方強行攻入雜誌社,鄭南榕反身進入總編輯室後自焚。5月19日舉行鄭南榕出殯告別式,4萬人肅穆遊行、6公里哀榮行列,刷新群眾運動的歷史。「林宅血案」和「鄭南榕自焚案」造成台灣八O年代重大的衝擊,媒體大肆報導,更造成社

會大眾集體的行動。兩案對親身經歷的台灣人內心,劃下深刻的兩道傷痕,「林宅血案」使人陷入深深的哀痛與絕望,而「鄭南榕自焚案」卻注入主動性和積極性。「林宅血案」喚起台灣人意識,5年後的喪禮參與者眾,代表台灣人從意識的形成,到以集體的形式展現出群體的力量,向統治者抗爭的具體表現。「鄭南榕自焚案」在民主運動中,代表著是台灣人意識的形成,進一步以「理念」為基礎朝著共同目標,以具體的行動力向統治者發出當家做主人,建立新國家的訴求。本論文分別探討兩案發生的時代背景和事件經過,接著分析兩案對社會造成哪些面向的衝撃,再來剖析兩案出殯喪禮的形式,和其代表的意涵,最後探討其對台灣民主化的影響與意義。

鎮暴 槍 台灣 合法的網路口碑排行榜

-

#1.打到會瘀青!鎮暴槍威力驚人防身恫嚇效果強 - Vidol

尋仇打架,怎麼會出現一把鎮暴槍?原來這種鎮暴槍在生存遊戲的店就能合法買到,算是一種小型的漆彈槍,不過鎮暴槍的威力很嚇人,業者說打在身上非常痛 ... 於 vidol.tv -

#2.《明鏡月刊》第30期: 江澤民玉泉山見眾常委(PDF)

... 沒有一個合法的、號稱代表人民的政府和軍隊,會向人民開槍,所以他們非常心虛,那些原本的抗暴、解放軍英雄戰士,後來都消失無蹤,他們也把天安門廣場的鎮暴戰鬥英雄 ... 於 books.google.com.tw -

#3.[問卦] 鎮暴槍在糾紛場面到底有無實戰性? - PTT評價

看蠻多網站隨便都能買到1-3萬左右的合法CO2鎮暴槍, 看影片近距離威力似乎不容小覷, 又有連發優勢, 真的遇到惡徒, 先往對方臉上射上一彈匣, 於 ptt.reviews -

#4.鎮暴槍,鎮暴槍: BCS Airsoft 武器空間-生存遊戲專賣旗艦店

鎮暴槍,BCS武器空間-網路旗艦店http://www.bcsw.com.tw/ -銷售各式BB槍、瓦斯槍、CO2槍、電動槍、道具槍、玩具槍及生存遊戲配件全系列商品!! BCS,武器空間,BCS武器空間 ... 於 www.bcsw.com.tw -

#5.台灣唯一合法手槍-鎮暴槍價格大約一萬左... - 綜合No.26534513

台灣 唯一合法手槍-鎮暴槍價格大約一萬左右. Replies(4):>>26534629>>26534646>>26534682>>26534916. 無名2022/03/17(四)15:47:34.407ID:I3sKyiKENo.26534544del. 於 sora.komica.org -

#6.台灣地區省道老舊橋梁養護管理專案調查研究報告

... 並且起出 2把九○改造手槍、6組無線電、相關帳冊及 1 支防暴槍。警方發現該盜採砂石集團的手法,是以人頭向國有財產局合法租用河川地,先耕種掩人耳目, ... 於 books.google.com.tw -

#7.鎮暴槍法規請問!以目前的法規,車上放置防爆槍是否合法? - Cxana

收藏view 商品編號:21811. maxtact tgr2 mk2 mod3 運動防衛版co2 17mm 半自動防身鎮暴槍加碼送鋼瓶*玩具槍法規. [問卦]帶鎮暴槍出門合法嗎?@gossiping,7推1噓21→,貨到 ... 於 www.lechklamat.co -

#8.歷史新新聞》1989年,鄭南榕事件發生現場的第一手報導

鄭南榕生前死後,都持續影響著台灣的政治。 ... 離開公司時,他指出:「當我走到敦化南路時看到安樂園餐廳附近,有3部鎮暴車, ... 王郡辯稱一切合法. 於 new7.storm.mg -

#9.999m鎮暴槍- 比價撿便宜- 優惠與推薦- 2022年4月

【領航員會館】台灣製造M92鎮暴槍金屬彈匣7發12.7mm 通用999M鎮暴手槍執行者訓練槍防身備用 ... { 附影片} 合法防身鎮暴槍防身器材SECURE-999M 執行者/ CO2 發射催淚彈 ... 於 www.lbj.tw -

#10.台灣不用申請的合法兵器 - 阿榮十字弓 Azo Crossbow

分享一些目前台灣合法,不用申請可以直接買的防身兵器。 ... 漆彈槍、大震暴槍 (可連發的制止力好。 ... 合法可連發的強化漆彈槍,每一發都會嚴重瘀青。 於 recurvexbow888.pixnet.net -

#11.[問卦] 台灣車上放鎮暴槍是合法的嗎?

有人開車一言不合就會拿棍棒出來PK之前有人說不如放辣椒噴霧也有人說放把鎮暴槍效果比較好但是車上放鎮暴槍是合法的嗎?打到人真的不會怎樣嗎? 於 ptthito.com -

#12.震爆槍的價格比價 - 購有錢

【北台灣防衛科技】合法DY超強防身催淚辣椒槍滅火鎮暴槍防身噴霧槍(可同時擊倒5個歹徒) ... 昊克生存遊戲-騎翼鶯歌UMAREX HDP50 12.7mm特製極致版防身訓練槍鎮暴槍CO2槍. 於 www.goyomoney.com.tw -

#13.防身器材- 台灣製造TOP GUN 5代~ CO2 動力鎮暴槍 - 針孔|監視器

最新迷你強悍版,體積縮小1/4,威力提昇30%; 台灣製造、每把都有獨立槍號保證書(附警保字號合法槍枝); 直接可用免再改裝彈簧(合法 ... 於 www.taho.com.tw -

#14.防暴- 维基百科,自由的百科全书

防暴,又稱為鎮暴,是指人群管制、鎮壓以至驅散騷亂以至暴動人群,或者經由警察警告而不離開者,以防範暴力事件的發生,維持社會秩序回復。在集權國家,時被視為維持 ... 於 zh.wikipedia.org -

#15.請問!以目前的法規,車上放置防爆槍是否合法? - Mobile01

不過,小女子用防暴槍有用嗎?我常跟我老婆說,如果遇到飆車族對自己有生命危害時,用車撞他們也無所謂,自己生命都受 ... 於 www.mobile01.com -

#17.鎮暴槍合法嗎– 翻黃頁

2017年8月13日- 持續追蹤,開槍嫌犯所使用的槍枝,多半使用在生存遊戲或是防身用途,在台灣能合法買到,是業者口中的鎮暴空氣槍,雖是合法,但威力很嚇人, . 於 fantwyp.com -

#18.正美國原裝TIBERIUS T8執法型防身鎮暴槍防暴槍 - sonic

========END 縮回======== 分類位置:合法防身器材 / 防身鎮暴槍 ... 本公司為本產品台灣特約代理商 ... 本公司備有專業維修技師可馬上幫您的愛槍提供-保養-維修服務. 於 www.sonic-power.com.tw -

#19.[問卦] 有沒有鎮暴槍的八卦? kawsxkaws PTT批踢踢實業坊

看到捷運的這件事情讓我想到惡之教典的劇情現在台灣有賣合法的鎮暴槍射出的是辣椒芥末環保冷煤可使歹徒流淚不止喪失攻擊能力30分鐘有沒有鎮暴槍的八卦? 大家要團購嗎? 於 www.ucptt.com -

#20.鎮暴槍傷人!談判不合開槍僅違反社違法 - LINE TODAY

不過由於購買、持有鎮暴槍,在台灣屬於合法的行為,加上被害男子不願向楊姓嫌犯提出傷害告訴,因此警方最後依社會秩序維護法,將人移送。 於 today.line.me -

#21.鎮暴槍違法 - 工商專業網

持續追蹤,開槍嫌犯所使用的槍枝,多半使用在生存遊戲或是防身用途,在台灣能合法買到,是業者口中的鎮暴空氣槍,雖是合法,但威力很嚇人, . 於 icompanypro.com -

#22.驚! 鎮暴槍威力強大網路竟能輕易買到 - 民視新聞

但如果是裝有鋼珠的CO2瓦斯手槍,初速每秒超過130公尺,經過改造甚至能將鋼板打凹,衝擊力超乎想像。按照法規,低於20平方焦耳就可以合法販售,只要在一般 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#23.買"鎮暴槍"防身網購真合法? - 華視新聞網

近來社會事件頻傳,網路上也突然出現許多防身物品上架販賣,拍賣網站甚至有賣家,打著「鎮暴槍」的名義,還出示證明文件,吸引買家購買,其實這一類的鎮暴 ... 於 news.cts.com.tw -

#24.合法防衛武器,防身器材,警用辣椒水,防彈背心,防狼噴霧器,電擊 ...

訂製購買批發,合法防身器材,防身防狼電擊棒哪裡買,警用辣椒水,防狼噴霧器,湘揚防衛04-22345990,防彈背心,合法防衛武器,防身器材,湘揚防衛,04-22345990,鎮暴槍, ... 於 www.secure.com.tw -

#25.法規內容-自衛槍枝管理條例

法規內容 · 一、槍枝與執照不置同一住所者,處一百元以下罰鍰。 · 二、冒著軍服或警服而持用槍枝者,處一千元以下罰鍰。 · 三、槍枝遺失未即聲明或未覓證明轉請查核及撤銷原 ... 於 glrs.moi.gov.tw -

#26.多功能頂級強悍版鎮暴槍

TOP GUN 5代比一般防暴槍小(但又不能太小把,因為彈道不夠,威力、準度、氣化會差很大)所以5代 ... 多功能頂級強悍版鎮暴槍 ... 本產品經內政部警政署鑑定為合法產品。 於 www.topmascot.com.tw -

#27.Rsb後勤補給鎮暴槍防身

這把可以說是台灣合法最強的鎮暴槍體積雖小但是威力卻是最強的拍影片的目的是為了能夠讓合法的公民在受到威脅時在最壞的情況下自救請勿拿去傷害他人如有購買需求請到 ... 於 inspirations.intellisense.io -

#28.[發問] 自購鎮暴槍執勤的合法性? - Mo PTT 鄉公所

各位學長姐好,因最近攻擊警察案件有增多的趨勢,但因目前受限於法令的規定,許多同仁並不敢大膽使用槍械,導致於同仁執行職務時綁手綁腳, ... 於 moptt.tw -

#29.打到瘀青!鎮暴槍威力驚人合法買的到 - Tvbs新聞

持續追蹤,開槍嫌犯所使用的槍枝,多半使用在生存遊戲或是防身用途,在台灣能合法買到,是業者口中的鎮暴空氣槍,雖是合法,但威力很嚇人,專家說打在 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#30.$300 - 蝦皮購物

... 槍型:各式17mm防暴槍或漆彈槍做測試使用材質:加重硬彈#G2#17mm#鎮暴槍#鎮暴彈購買(槍林彈雨)現貨G2 17mm防暴槍/漆彈槍專用4.5g加重硬彈,100顆裝/黑色/ 台灣製造. 於 shopee.tw -

#31.標籤: 鎮暴槍 - S&F 春秋武門生存遊戲專賣店

UMAREX G17 gen5鎮暴槍正式上市 · #期待已久的鎮暴槍 #數量不多要搶要快 #錯過這波等過年後 #喜歡的快點帶回家 # · G17 gen5鎮暴槍$14500 超值套餐$16000 原廠彈匣 ... 於 sf-shop.tw -

#32.華山玩具店– BB槍、鎮暴槍、生存遊戲配備、各類防身用品、刀品

內紅點/瞄具· 其他配件· 外紅點/紅雷射/綠雷射· 狙擊鏡/倍鏡· 耗材/零配件/升級套件· 加長管/精密管· 升級/強化/改裝套件· 鏡橋/魚骨/護木. 於 hawsan.com.tw -

#33.鎮暴槍效果 :: 非營利組織網

合法 ❗️安全❗️有效❗️你拿鋁棒我拿槍‼️,,拍泥當搞肖郎~你拿鋁棒我拿合法鎮暴槍!阿爾發10月份首批發售斬妖除魔利器![全新改款T9最強特勤鎮暴槍步槍版]~即日 ... 於 nonprofit.iwiki.tw -

#34.[強尼五號] TOP GUN 鎮暴槍5代手感超好威力升級合法認證鋁 ...

本產品經警政署驗鑑合格:非屬「槍砲彈藥刀械管制之槍枝」,不用向主管機關申請許可。 台灣製造、每把都有獨立槍號保證書(附警保字號合法槍 ... 於 seller.pcstore.com.tw -

#35.打到瘀青!鎮暴槍威力驚人合法買的到TVBS新聞網 - 蘋果健康 ...

t8鎮暴槍威力- 持續追蹤,開槍嫌犯所使用的槍枝,多半使用在生存遊戲或是防身用途,在台灣能合法買到,是業者口中的鎮暴空氣槍,雖是合法,但威力很嚇人, ... 於 1applehealth.com -

#36.[問卦] 台灣車上放鎮暴槍是合法的嗎? - 八卦| PTT Web

[問卦]台灣車上放鎮暴槍是合法的嗎?@gossiping,共有18則留言,15人參與討論,9推1噓8→, 有人開車一言不合就會拿棍棒出來PK之前有人說不如放辣椒 ... 於 pttweb.tw -

#37.國道遭砂石車擦撞! 駕駛一秒亮出「鎮暴槍」射爆擋風玻璃

警方指出,像這樣附有塑膠子彈的鎮暴槍屬於低動能遊戲槍,在動能單位20平方焦耳以下都可合法販售,在網路上搜尋,或是到防身用具店面就能買到,不過持鎮暴 ... 於 www.ettoday.net -

#38.鎮暴槍法規 - Ondakt

法規名稱海岸巡防機關配備器械種類規格表鎮暴槍各式鎮暴槍器械噴水器械各式壓力噴水器10/23/2008 請教各位依現行法令如果車上放置防爆槍附警署鑑定文號保證書是否合法, ... 於 www.ondaktoo.co -

#39.影/持鎮暴槍射貓又射鳥男到案嘻笑:因為好玩 - 聯合報

29歲吳姓男子日前上網購買鎮暴槍、瓦斯瓶及鉛彈鋁彈,近日到住處附近朝鄰居家貓射擊,導致貓隻面部受傷,喪失部分呼吸功能,引發社會關注,警方獲報 ... 於 udn.com -

#40.法院認證! 九二訓練手槍合法防身 - 品.格之間

攜帶92訓練手槍是否合法和被警察臨檢時是否會觸法或被沒收?? ... 依上述案例可以看出一般的攜帶持有92訓練防暴槍做為防身備用,於法令允許及不妨害安寧秩序之範圍內 ... 於 louislin.pixnet.net -

#41.打到瘀青!鎮暴槍威力驚人合法買的到TVBS新聞網 - 藥師家

持續追蹤,開槍嫌犯所使用的槍枝,多半使用在生存遊戲或是防身用途,在台灣能合法買到,是業者口中的鎮暴空氣槍,雖是合法,但威力很嚇人, ...。 於 pharmknow.com -

#42.自由時報電子報

自由時報,為網友提供重要的新聞訊息,提供第一手全球各地最即時的突發事件報導,為網友精準掌握新聞脈動,配合時事不定時推出各類新聞專區,服務廣大網友. 於 www.ltn.com.tw -

#43.鎮暴槍法規的推薦與評價,MOBILE01

持續追蹤,開槍嫌犯所使用的槍枝,多半使用在生存遊戲或是防身用途,在台灣能合法買到,是業者口中的鎮暴空氣槍,雖是合法,但威力很嚇人,專家說打在 ... 於news.tvbs.com ... 於 law.mediatagtw.com -

#44.鎮暴槍違法 - 台灣公司行號

2018年4月18日- 楊姓男子和朋友相約談判,結果一言不合竟拿鎮暴槍朝朋友連續開了3、4槍, ... 是合法使用,所以儘管被害人報案警方抓人,但是也只能依社違法送辦。 於 zhaotwcom.com -

#45.鎮暴槍違法的價格比價讓你撿便宜- Page 1

合法 防身催淚辣椒槍/防身噴霧劑/防身鎮暴槍/防身器材/防狼噴霧器/防身噴霧器 ... 【北台灣防衛科技】合法DY超強防身催淚辣椒槍滅火鎮暴槍防身噴霧槍(可同時擊倒5個歹徒). 於 ibj.tw -

#46.鎮暴槍- 飛比價格- 優惠價格推薦- 2022年3月

飛比有鎮暴槍、鎮暴槍CO2、鎮暴槍鎮暴槍推薦,飛比為你即時比價,全台電商網購價格 ... 【北台灣防衛科技】合法DY超強防身催淚辣椒槍滅火鎮暴槍防身噴霧槍(可同時擊倒5 ... 於 feebee.com.tw -

#47.[問題] 鎮暴槍選購與法律知識提問- 看板SurvivalGame

其他非鎮暴的Co2槍也可以推。 ... 我印象中生存遊戲專賣店賣的,只要不改,都合法! ... 推Jeffery71: 到處都是黑槍的年代,你拿鎮暴槍有用? 於 www.ptt.cc -

#48.防身鎮暴槍飛搜購物搜尋- 第1 頁

台製合法防身催淚辣椒槍(可同時擊倒5個歹徒) 防身噴霧器防狼噴霧器電擊棒鎮暴槍專賣店. 1,490. Yahoo奇摩超級商城 · 【北台灣防衛科技】合法DY超強防身催淚辣椒槍滅火 ... 於 shopping.feeso.com.tw -

#49.台灣即時新聞 - Vexed.Me

而他最終若能在開幕戰被排入先發陣容,將成為台灣第一位連續2年都在開幕戰先發的野手。 ... 未明碼標價、價格欺詐等價格違法行為,切實維護廣大消費者合法權益。 於 vexed.me -

#50.JKF 2月號/2022 第54期 - 第 97 頁 - Google 圖書結果

「产“奧運帶動台灣射擊競技風氣在大台北地區遠赴盛名的「吴克生存遊戲休閒館」, ... 的玩具槍枝種類比其他店家多上許多,漆彈槍、鉛彈槍又或者是近年備受討論的镇暴槍 ... 於 books.google.com.tw -

#51.TOP GUN 鎮暴槍五代雷射版 - 阿爾發生存遊戲專賣店

產品特色:. 台灣製造、每把都有流水編號 (確保消費者購買的是正品). 初速可調整 (合法初速). 槍身兩側皆有寬軌與窄軌魚骨,可任意搭配瞄具和槍燈. 防滑握把,上槍身為 ... 於 www.arf.com.tw -

#52.台灣製造超強警報防身催淚滅火鎮暴槍(填充藥劑最濃可同時擊 ...

台灣 製造超強警報防身催淚滅火鎮暴槍(填充藥劑最濃可同時擊倒5個歹徒) 適用一般居家店面保全業開車族. 說明: 個人合法防身的最高境地就是按一兩下就開關可以讓3-5個 ... 於 www.cherrytw.com -

#53.FSC

沒東西>鎮暴槍>防狼噴霧>刀棍 *.鎮暴槍:指漆彈槍.被檢查到可遊走台灣法律邊緣.20J以內.要超過也很難..但你試用時機也很重要. EX:橡皮筋和不合法???1. 於 www.focus-sport.club.tw -

#54.GL-L68 鎮暴拐棍T行棍台灣製 - hocom.tw

鎮暴 拐棍T行棍防身棍可射擊辣椒彈安全防身器材鎮暴器材台灣製 ... 本公司所銷售之防身器/電擊器材皆屬警政署認可之合法工廠製造,因電擊器之使用有法令明訂規範,敬請 ... 於 hocom.tw -

#55.鎮暴槍- 人氣推薦- 2022年4月 - 露天拍賣

買鎮暴槍立即上露天享超低折扣優惠和運費補助,新註冊會員天天享優惠,快來露天 ... 【領航員會館】TOPGUN突擊鎮暴槍附合法公文加長槍管+折疊槍托+紅外線送CO2鋼瓶+鎮 ... 於 www.ruten.com.tw -

#56.黨外風雨:台灣政論散文的自由意識 - Google 圖書結果

... 為言論自由奮鬥到底——對當局一再濫權查禁書刊的抗議〉、〈民主、法治與合法性 ... 會在臺中的聯誼行程遭到治安人員阻止,並發生以鎮暴手段驅散民眾的「臺中事件」。 於 books.google.com.tw -

#57.[問卦] 台灣車上放鎮暴槍是合法的嗎? | Gossiping 看板 - My PTT

有人開車一言不合就會拿棍棒出來PK 之前有人說不如放辣椒噴霧也有人說放把鎮暴槍效果比較好但是車上放鎮暴槍是合法的嗎? 打到人真的不會怎樣嗎? 於 myptt.cc -

#58.鎮暴槍(已售出)-拍賣誠徵-台灣遙控模型-RCTW

以下是這把防爆槍的簡介: ; 歐/美鎮暴警察隨身基本配備 ; 保全人員/警衛/個人~家中+車上防身最佳利器 ; 比棒球棍/高爾夫球杆/電擊棒更好用.不必與惡棍近距離接觸.只要扣板機就 ... 於 rctw.net -

#59.請問鎮暴槍(使用橡膠彈)自衛合法嗎?

只要可發射金屬或子彈具有殺傷力之各式槍砲,都是違禁品 呆不了解鎮暴槍...只能說...等您當案例給PCDVD的版友當參考了. 於 www.pcdvd.com.tw -

#60.俄罗斯伊朗敲定S300导弹协议型号或为S300VM - 新浪军事

“这是伊朗从正在准备的核协议得到合法性的直接结果,证明了伊朗在制裁取消之后实现的经济增长将被用来武装自己,而不是为了伊朗人民的福祉。 於 mil.news.sina.com.cn -

#61.[問卦] 帶鎮暴槍出門合法嗎? - Gossiping - PTT生活政治八卦

思覺失調在路上趴趴走三天兩頭就有隨機砍人要制服拿刀的人,就要拿比他更長的刀但帶把武士刀或大關刀在路上走不僅不實際也不合法那我可以帶鎮暴槍出門嗎? 於 ptt-politics.com -

#62.槍砲彈藥刀械管制條例 - 全國法規資料庫

本條例所稱槍砲、彈藥、刀械如下:. 一、槍砲:指制式或非制式之火砲、肩射武器、機關槍、衝鋒槍、卡柄槍、自動步槍、 ... 於 law.moj.gov.tw -

#63.鎮暴槍效果

MILSIG 原廠兩向式滅音管黑色鎮暴槍防身保全, NT$ 1,400, -, MILSIG 原廠兩向式滅音 ... 台灣生產-被國外官方採用來合法防衛-合法鎮暴使用採用17mm彈彈專用-CO2動力可 ... 於 www.newrkur.co -

#64.台灣防身鎮暴槍購物比價- 2022年3月| FindPrice 價格網

台灣 防身鎮暴槍的商品價格,還有更多【中台灣防衛科技】DY超強防身催淚滅火鎮暴槍藥劑最濃可同時擊倒5個歹徒▻HOT!熱銷千組◅相關商品比價,輕鬆購物,FindPrice價格 ... 於 www.findprice.com.tw -

#65.CO2鎮暴槍的價格推薦- 2022年4月| 比價比個夠BigGo

M92 合法防身鎮暴槍12.7mm CO2 手槍送辣椒彈小鋼瓶20支*漆彈槍*防身防狼*保全*BB槍*道具槍 · $9,000. 價格持平. 露天拍賣aero10222(872), 台灣.高雄市. 於 biggo.com.tw -

#66.防身器材,電擊棒鎮暴槍專業供應湘揚防衛器材的相簿 - 隨意窩

共25張. 霹靂保鑣~執行者-92型氣動鎮暴訓練手槍防身武器-合法防身器材鎮暴槍-湘揚防衛~ 2015-07-01. 共6張. 警用鎮暴槍裝備,防彈衣,電擊棒-湘揚防衛 2015-02-11. 於 m.xuite.net -

#67.鎮暴槍 - 雅瑪黃頁網

專業合法,保全裝備,防身器材,電擊棒,人身安全,鎮暴槍,防身武器用品,防彈背心,鎮暴 ... 系列催淚瓦斯槍GERBER LEATHERMAN SOG SOG工具鉗SOG工具鉗專用套台灣工具鉗CREDO ... 於 www.yamab2b.com -

#68.《“六四”秘密》 - Google 圖書結果

... 鎮暴消防車或警棍驅逐——林培瑞補充說,在此之前警棍是中國當局鎮壓示威活動的首選工具,例如在1976年4月5日“四五”天安門事件中,由於清場人員僅攜帶木棍、未攜帶槍枝, ... 於 books.google.com.tw -

#69.打到會瘀青!鎮暴槍威力驚人防身恫嚇效果強 - 三立新聞

尋仇打架,怎麼會出現一把鎮暴槍?原來這種鎮暴槍在生存遊戲的店就能合法買到,算是一種小型的漆彈槍,不過鎮暴槍的威力很嚇人,業者說打在身上非常 ... 於 www.setn.com -

#70.合法初速鎮暴槍+55顆塑鋼彈隨便賣, 玩具在旋轉拍賣

在高雄市(Kaohsiung),Taiwan 購買合法初速鎮暴槍+55顆塑鋼彈隨便賣. 於%{category} 中找到最棒的交易!私訊購買! 於 tw.carousell.com -

#71.俄軍爆行刑式槍決平民烏小鎮屍遍地大型墳塚埋數百人

6 小時前 — 隨著俄羅斯部隊撤往東部、烏克蘭軍隊收復基輔近郊失土,當地慘況逐漸浮出,布查鎮(Bucha)傳出俄軍行刑式槍決平民,街上遍地遺體,還有遺體的雙手被 ... 於 wantrich.chinatimes.com -

#72.鎮暴槍法規

持續追蹤,開槍嫌犯所使用的槍枝,多半使用在生存遊戲或是防身用途,在臺灣能合法買到,是業者口中的鎮暴空氣槍,雖是合法,但威力很嚇人,專家說打在身上非常痛,會造成大 ... 於 www.ambassaran.co -

#73.【法律問蘋果】遇歹徒攻擊!持瓦斯槍自衛若「殺傷力」爆表將 ...

不具名讀者問:遇到歹徒攻擊,生命身體受到危害時是否可以使用裝有二氧化碳的鎮暴槍,或者是裝有瓦斯用的BB槍自衛? 律師游琦俊答: 《槍砲彈藥刀械 ... 於 tw.appledaily.com -

#74.TOPGUN鎮暴槍系列 - 大地經緯有限公司

商品介紹:TOPGUN 第一代傳統型、TOPGUN 三代、TOPGUN 第五代多功能迷你強悍版、TOPGUN第七代掌心雷多功能防身發射器、TOPGUN K金紀念版.... 於 www.topgun.url.tw -

#75.鎮暴槍- 優惠推薦- 2022年3月| Yahoo奇摩拍賣

在Yahoo奇摩拍賣找到33筆#鎮暴槍商品,其中包含了居家、家具與園藝,運動、戶外與休閒,相機、攝影與周邊等類型的#鎮暴槍商品. 於 tw.bid.yahoo.com