陸文灝士林的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦徐堉峰寫的 臺灣蝴蝶圖鑑上[弄蝶、鳳蝶、粉蝶篇](修訂版) 和張鳳的 哈佛問學30年都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自晨星 和秀威資訊所出版 。

國立中正大學 中國文學研究所 毛文芳所指導 楊建國的 玩具新論:明清器玩美學發微 (2020),提出陸文灝士林關鍵因素是什麼,來自於玩具、器玩美學、明清、鑑賞、身體、身體感。

而第二篇論文國立臺灣大學 新聞研究所 林照真所指導 邱品蓉的 同志婚姻合法化的新聞再現 (2020),提出因為有 同志、同志婚姻、同性伴侶、婚姻平權、他者、媒體再現的重點而找出了 陸文灝士林的解答。

臺灣蝴蝶圖鑑上[弄蝶、鳳蝶、粉蝶篇](修訂版)

為了解決陸文灝士林 的問題,作者徐堉峰 這樣論述:

本書為2013年出版《臺灣蝴蝶圖鑑 上[弄蝶、鳳蝶、粉蝶篇]》的修訂版。 臺灣的蝴蝶物種豐富,其單位面積的蝶種密度為各國之冠,不用翻山越嶺,即可欣賞到其翩翩起舞的曼妙身影,但您認識這些圍繞在身旁的蝴蝶嗎? 您知道臺灣寬尾鳳蝶為了降低發生期集中而遭遇惡劣環境的風險,因此蛹期長短並不固定,部分蛹當年即會羽化,部分至隔年春天,甚至長達一年;白絹粉蝶幼蟲會將寄主植物枯葉連綴成越冬巢,以便在內集團過冬嗎? 若您不知如何辨識蝴蝶,或是想要熟稔各種蝶類習性及特徵,本書絕對是兼具欣賞及查詢的實用工具書。 由於學術研究進展,隨著分子資料大量累積和跨國界系統分類研究

成為風潮,導引出很多分類變更,致使某些使用歷史相當悠久的學名都因新證據的出現而動搖,因此新版本中做了大幅度修訂。 本書特色 有史以來種類最完整的台灣蝴蝶圖鑑,分上、中、下三冊,介紹約370種蝴蝶棲息在台灣的蝴蝶,並論及許多疑問種與偶產種,堪稱種數最多,形態特徵照片最完整的工具書 ◎收錄約130種蝴蝶(弄蝶、鳳蝶、粉蝶),當中包含20種特有種及57種特有亞種 依據科屬分類編排,詳細介紹各蝶種形態特徵、生態習性、分布、雌雄區分、相似種比較及變異說明等資訊。 ◎700餘張去背標本照,完整收錄各蝶種雌雄、背腹、高溫型、低溫型等形態,讓您掌握辨識要點。 ◎詳述各蝶種棲地環境,並

提供每種幼蟲的寄主植物種類及取食部位。 ◎提供專業檢索表,並於每一蝶種照旁附註尺標,讓您快速鑑別物種。

玩具新論:明清器玩美學發微

為了解決陸文灝士林 的問題,作者楊建國 這樣論述:

本論文以明清兩代有關器玩審美、賞鑑、品味為核心,掘發周邊環節包括:身體感、雅俗觀、物質文化、器物與人互動等思考面向。主要的問題意識是:在器物與人關聯的歷史長河中,器物從「用」而「無用」而「多用」,從「實用」而「審美」而「商品」,迄於明清社會各階層對器物之態度或抑或揚、褒貶糅雜,呈現多元樣貌,筆者乃聚焦於器玩,以美學角度予以顯題化,並以茲做為歷來「人為主體、物為客體」二元思考取向之鑑戒與反思。依此提問脈絡,本論文取徑於當代融合身心物於一爐之諸種路向,如:場域、身體、身體感、氣氛與情境、之間(間距)等,嘗試對明清器玩文獻進行美學視域之梳理與辨析。「場域」 (Field) 乃當代布迪厄(1930

-2002)所提出的社會區分概念,涉及權力、階級、身份的角力,更洞察慣習(Habitus)之養成乃生手晉身專家的關鍵條件;另有一「場域」概念乃涵容更廣袤的天、地、神、人,其往來流動於「之間」,交互融攝、彼此映照、相互開顯、共榮互惠;兩種動態性「場域」概念恰可觀照器物與人、天地、歷史變遷的交互消長,為明清時期之「玩具」勾勒具體而微的文化輪廓。其次,「身體」貫串明清的氣學與心學,又同時是人與器物互動的主要媒介,無論製作、使用或品鑑器物,莫不依傍各器官賦予「身體感」的整體運作,並可證成身體自覺與生命轉化,本文遂援引為核心視角,大大增益器玩文獻理解的深度與廣度。至於「氣氛與情境」的「體知美學」,兼裒身

心物一如,儼然為理學、心學、氣學相繼的明清思想指出趨向,除安頓身心性命外,在器物與身體的關聯中,扮演不可忽視的力量;再者,梅洛龐蒂(1908-1961)身體現象學所構想的身體主體,是一被物所觸及的身體自我,因物之呼喚而有觸情、觸發、回應、感受與氣氛的互動,提供賞鑑明清器物之美學新視角。緣於上述諸種關懷,本文之「新論」,特以環繞「器玩美學」的「之間」取向,側顯場域、鑑賞、製器與傳播四個向度,嘗試建構明清時期器玩美學體系,並兼為當代反思批判的對話空間做出綿薄貢獻。

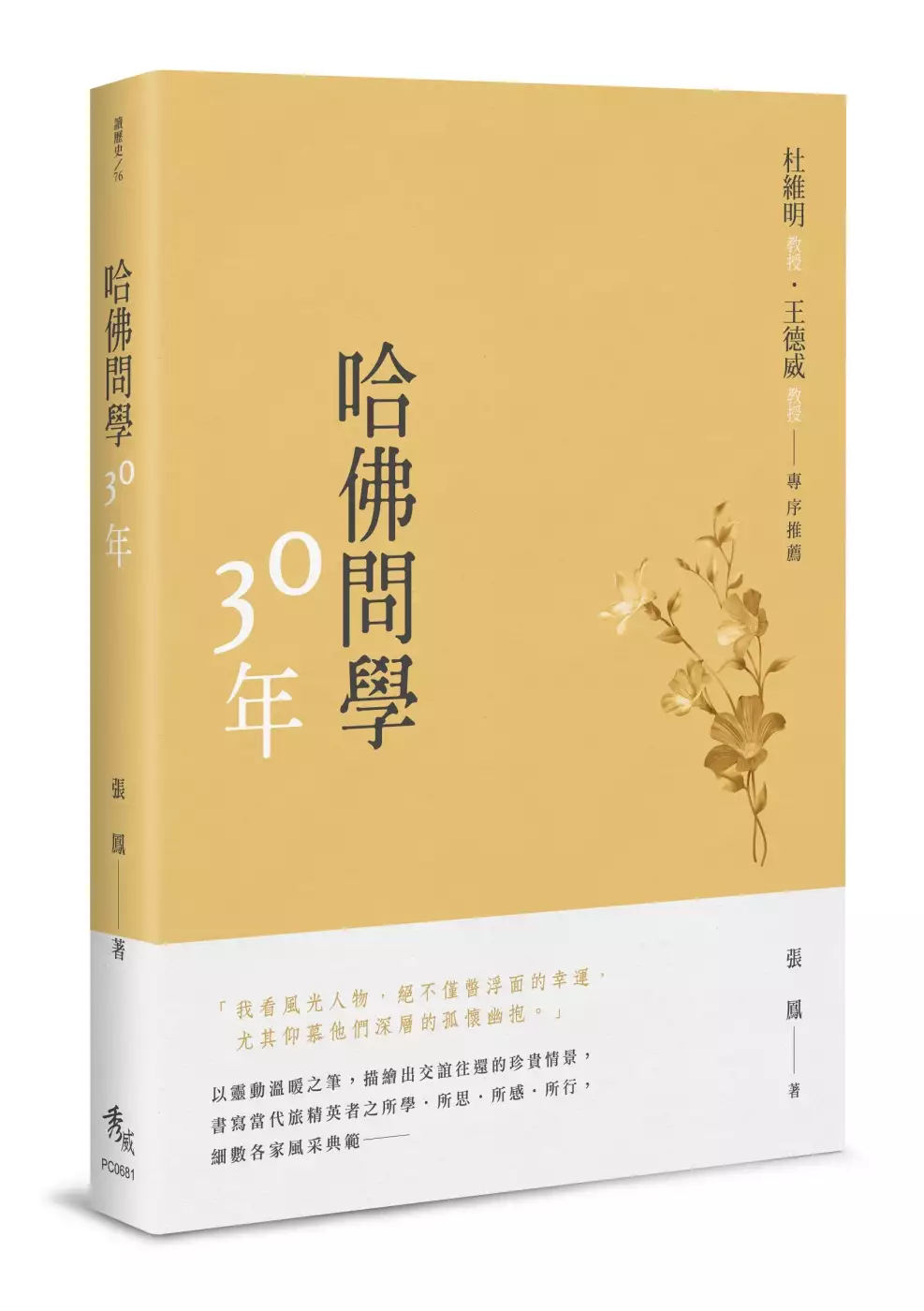

哈佛問學30年

為了解決陸文灝士林 的問題,作者張鳳 這樣論述:

「我看風光人物,絕不僅瞥浮面的幸運,尤其仰慕他們深層的孤懷幽抱。」--張鳳 作者張鳳在哈佛已經三十六年,親炙多位國際知名漢學大師,書中以溫潤之筆記述學者們的學思歷程與言行風範,包括楊聯陞、趙如蘭、張光直、杜維明、李歐梵、王德威、黃正德、汪悅進、李惠儀、田曉菲、余英時、高友工、夏志清、葉嘉瑩、孫康宜、陳幼石、鄭洪、鄭培凱、陸惠風、傅偉勳、鹿橋(吳訥孫)、臺益堅、卞學鐄、韓南等多位教授的風采,皆躍然紙上,歷歷在目。 本書特色 以靈動溫暖之筆,描繪出交誼往還的珍貴情景,書寫當代旅美精英之所學、所思、所感、所行,細數各家風采典範。 名人推薦 杜維明教授、王德威教授──專序推薦

「張鳳帶著深情,懷著厚意,用褒而不貶的熱筆替一群在海外為『文化中國』招魂而不知自己魂歸何處的知識分子,繪製了一幅具體圖像。」──哈佛大學燕京中國歷史及哲學與儒家研究講座教授 杜維明 「這是本『學術因緣』的結集,張鳳對各個學派及學者都做了專精的研究,每一篇章皆嚴謹呈現學者的面貌風采,深入淺出,鮮活感人,極具可讀性。」──哈佛大學漢德森中國文學講座教授 王德威 「張鳳以史家的冷峻,作家的溫暖,勾勒了百年來哈佛大學華裔學者的研學史。」──北京大學藝術學院院長 王一川教授 「張鳳為讀者描畫了哈佛令人欽慕的歷史與傳統,以及由哈佛培養熏陶而湧現的人文與自然科學的傑出代表人物,在張鳳筆

下,個個顯示了活生生可觸可摸的鮮活特點,完全不是呆板正經的『僵化』學者,文筆語言可誦可贊。」──復旦大學中文系 徐志嘯教授 「張鳳的哈佛書寫將文學和學術帶出哈佛課堂,推向『公共領域』,擴大了東方文化和中國文明的影響,也使『哈佛的中國緣』更加豐富和多樣。」──南京大學中文系 劉俊教授 作者簡介 張鳳 生於臺北近郊淡水。師大歷史學士及密西根州立大學歷史碩士。 著有:《哈佛心影錄》、《哈佛哈佛》、《域外著名華文女作家散文自選集──哈佛采微》、《哈佛緣》、《一頭栽進哈佛》、《哈佛問學錄——與哈佛大學教授對話30年》等作,為哈佛中國文化工作坊主持人、主持組織百場文學、文化會議

。曾任職哈佛燕京圖書館編目組25年,並研究哈佛漢學跨過近百年的文化文學歷史思想,以及多位學人的傳記思想史。曾獲台灣僑聯文教基金會2016年華文著述獎散文類第一名,現為北美華文作家協會副會長,常務理事,北美華文作家協會紐英倫分會創會會長,現任分會會長。 序/杜維明 序/王德威 一懷孤月映清流――博雅的漢學名師楊聯陞教授 教我如何不想他――語言與音樂學家趙元任、趙如蘭教授 啟發漢學的中國考古文明――考古人類學家張光直教授 儒學現代轉化任重道遠――為往聖繼絕學的杜維明教授 鐵屋中的吶喊――解讀城市現代性與中國現代浪漫文學的李歐梵教授 如此繁華――首開哈佛中國現代文學課程的王

德威教授 語法理論長項的語言學家――哈佛語言學系黃正德教授 性別格局昇降:談論《紅高粱》――哈佛藝術與建築史汪悅進教授 明清文學審美風尚與女性研究――哈佛大學東亞系李惠儀教授 古典與現代的學術與詩情――哈佛大學東亞系田曉菲教授 歷史與思想之間――人文諾貝爾獎:克魯格獎得主余英時教授的學與思 中國之美典與審美態度――普林斯頓大學高友工教授 改變現代文學史生態譜系――感時憂國的中國小說史家夏志清教授 融匯古今卓然有成――開拓古詩詞現代觀的葉嘉瑩教授 文學的聲音――古典文學與生命情懷――孫康宜教授 老男人現代化――創辦女性人雜誌的陳幼石教授 創作小說《南京不哭》《紅塵裡的黑尊》――高能物理專家鄭洪教

授 中國文化與史學意識――鄭培凱教授的詩與史 欲識乾坤造化心――劍橋新語社創辦人陸惠風教授 生愛死與生死智慧――探索生命哲學的傅偉勳教授 《未央歌》歌未央•中國藝術史――鹿橋•吳訥孫教授 近代戲劇和表演藝術還本歸原――臺益堅教授 黃金歲月――航太結構動力學專家卞學鐄教授 第一位華裔美國東亞圖書館館長――哈佛燕京圖書館首任館長裘開明 哈佛大學1879年首聘中文教師――戈鯤化赴美教學第一人 哈佛大學理科諾貝爾獎得主的啟示――李遠哲教授等位 張愛玲繡荷包的緣分――古典小說史家韓南教授之寶物珍藏 跋 關於張鳳 〔附錄〕 哈佛理科人物掠影 哈佛燕京學社的漢學貢獻 哈佛大學生日快樂!375年!

序 張鳳女士的《哈佛問學30年》是因對一批當代旅美學人「所學所思所感所行的關切」,而加以引介論述的文集。這本文集所採的筆法,既非扣緊文本的學術批評,也不是浮光掠影的品題人物,而是通過和每人進行面對面的溝通,逐字逐句的閱讀有關文獻,再加上「尋覓根苗」的思索,讓心影漸有雛形才作出勾勒,寫成篇章的。 自從1982年,歷史出身而偏好文學的張鳳和夫婿黃紹光博士遷居哈佛大學劍橋一帶以來,她即苦心於筆耕開拓人文天地,並藉方塊漢字建構自淑淑人的文化事業。我想張鳳選擇了一批文史哲工作者為書寫和評介的對象,與其說是對海內外媒體特別重視政治和企業人物(不必提明星和歌星)的反應。毋寧說是為自己提供了一

吐胸中塊壘的園地。我們這批樂觀其成的學人對象,為她的熱忱、敬業和鍥而不捨的精神所動,也都感到能和一位有志趣投身人文學領域的道友談天、談心或通信,不是責任而是欣然的承諾。 多年來因為李歐梵教授創立,後王德威教授引領,和現在張鳳主持的哈佛中國文化工作坊;一度鄭培凱教授和我們主持的中國文化研討會(原九州學刊)年會及哈佛儒學研討會;過去趙如蘭教授和陸惠風教授作東(張鳳聯絡)的劍橋新語;還有張鳳創會的北美華文作家協會-紐英倫分會;及通過大波士頓區中華文化協會安排召集的藝文小集等;哈佛已經成為在英語世界中經常用普通話談論「國學」(中國學問)的道場。 《哈佛問學30年》生動的刻畫了協力使哈佛大學

成為「人和」勝境的一批求道者的學思歷程。我們不能改變新英格蘭的嚴冬和酷暑,我們雖然希望面向大西洋的美國歷史發源地可以為東亞文明的再生創造契機,但我們有自知之明,真正塑造劍橋話語的是現代西方的啟蒙心態。 不過,如果我們真像張鳳描寫那樣(她帶著深情,懷著厚意,用褒而不貶的熱筆替一群在海外為「文化中國」招魂而不知自己魂歸何處的智識分子,繪製了一幅具體圖象),我們的「想像社群」也許在花果飄零之後還有一線「靈根再植」的生機! 杜維明 序 哈佛大學是舉世聞名的學術重鎮之一,也是美國常春藤八大盟校的龍頭老大。 自1636年建校以來,哈佛大學培育無數人才,堪稱人文薈萃,菁英輩出。近百年來

,更有眾多華人學者在此傳道授業,或研究講學。他們的所思所見,不僅為這學府倍添光彩,也為二十世紀中美文化交流,寫下重要篇章。 張鳳隨著先生黃紹光博士到哈佛擔任核磁共振實驗室主任和貴重儀器中心主任來到哈佛大學,她自己又曾二十五年任職於西方漢學研究的寶庫―哈佛燕京圖書館編目組,藉地利人和之便,得以與哈佛文理各科華洋教授,時相往還。而與前來哈佛客座或訪問的學者,亦多有求教機會。本書各章,即為這些學術因緣的結集。每位學者不只暢敘他們的專長,也兼及個人為學歷程的省思。如: 余英時教授談歷史與思想的貫串方法,孫康宜教授談女性學者與女性研究的互動關係,李歐梵教授談城市現代性等等,張鳳對各個學派及學

者都做了專精的研究,再經各位親閱授權發表,每一篇章嚴謹呈現學者的面貌風采,深入淺出,鮮活感人,且極具可讀性。 當代人物傳記,多偏重政商兩界;所談所錄,亦囿於一時一地的話題。《哈佛問學30年》以學者為主要寫作對象,以學術思想為論介重點。誠如哈佛校徽VERITAS美麗真實所謂,知識的追求、真理的辯證,方是文化建設百年大業的基石。 特為之序。 王德威 (*本文節選自書中〈一懷孤月映清流――博雅的漢學名師楊聯陞教授〉其中一段)歲暮天寒,哈佛大學燕京講座教授楊聯陞先生於1990年11月16日與世長辭。楊先生學問博大精深,是大家公認的啟沃西方漢學界的先導史學家之一。在哈佛東亞系近四十年間

,教誨培育出無數英才遍布世界各國,如趙如蘭、余英時、高友工、勞延煊、張灝、劉翠溶、陸惠風等,跟他上過課更有張灝、劉翠溶、蕭啟慶等位。在追思儀式的前夜,適逢哈佛中國教授、學者在趙如蘭和卞學鐄教授家,有個劍橋新語討論粥會。當我領著學者與聯合文學的發行人張寶琴到達不久,任教於普林斯頓大學的余英時教授、陳大端教授夫婦也應邀趕來參加。當晚余教授跟我提到:「今年是我最難過的一年!兩位與我最親近的老師,錢穆和楊聯陞先生,竟先後在三個月間都去了……」11月24日,在大波士頓華人聖經教會舉行的追思儀式莊嚴隆重,到場的有哈佛柯立夫、魏格納、孔復禮等楊先生的老同事或受教者。當時正休假的、1990年在夏威夷大學東西中

心的哈佛東亞系系主任杜維明,也千里迢迢地趕回來。膝部開刀未久、行動十分不便的張光直太太李卉老師,亦拄著拐杖同張先生前往。趙如蘭,卞學鐄教授夫妻則幫忙拍下感人鏡頭。追思是由麻省理工學院退休教授、中研院院士林家翹先生,回憶他與楊聯陞教授認識經過而展開。1933年,他與楊先生一同進入清華大學。大一時,楊先生就以一手精彩的文言文,顯示出深厚的國學基礎。楊先生精力過人,這是他以後在學術上主要成功要素。余英時與陸惠風二位先生都曾受教於國學大師錢穆先生,也是楊聯陞先生的得意門生,和在哈佛執教時的輔士,共同開過中國制度史,通史等。余教授哀傷地談起三十五年前的往事。他初遇楊先生,正值楊先生的事業高峰,他推崇楊先

生是漢學界第一流真正居於領導地位的學者。在1955年以後的二十二年間,除去他在密西根和香港中文大學的幾年,他們師生幾乎天天見面。無論是教學或討論,都能體會到楊先生的照顧和關切。楊先生做學問從不偏私,有時還為了學生而做。譬如楊先生在法國得獎的學術名著《中國貨幣信用小史》(1952),就是因為教學沒有適當的教材,他特意為學生而完成的一本書。

同志婚姻合法化的新聞再現

為了解決陸文灝士林 的問題,作者邱品蓉 這樣論述:

2019年,臺灣成為亞洲第一個同性婚姻合法化的國家。推動婚姻平權是一條漫長的道路,新聞媒體在其中扮演關鍵角色,同婚相關事件則屢次登上媒體版面。本文試圖釐清,新聞媒體於再現同志婚姻時,是否隨著同婚法制化進程發展,改變新聞報導偏向。本論文採用文本分析法,檢視臺灣四大報《中國時報》、《聯合報》、《自由時報》和《蘋果日報》自2013年6月1日至2021年5月31日期間,與同志婚姻相關的新聞報導文本,隨著同婚進程的階段變化,並進一步將相關新聞報導分類統計,觀察報導趨勢。本論文歸納出以下結果:一、媒體報導同婚立場受法制化影響極大。二、同婚權益報導議題集中,若干權益受到忽視。三、媒體負面再現同婚逐漸淡化。

四、部份新聞報導仍具刻板印象。研究結果說明,媒體確實受到同婚法制化進程影響,逐漸改變報導方式,採用新的再現方式呈現報導中的同志,不過部份新聞內容,仍存有對同志的刻板印象。