頌缽心得的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦王心帆寫的 粵劇藝壇感舊錄 (上卷︰梨園往事 下卷︰名伶軼事,全二卷) 和廖英琪的 瑜伽乾坤:陰陽頤養至道書都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自商務 和城邦印書館所出版 。

南華大學 自然生物科技學系自然療癒碩士班 陳秋媛所指導 蘇鈺斯的 Covid-19 疫情期間遠距頌缽靜心對情緒及睡眠之影響 (2021),提出頌缽心得關鍵因素是什麼,來自於Covid-19疫情期間、遠距頌缽靜心、憂鬱、睡眠品質、生活品質、輔助療法。

而第二篇論文國立中正大學 中國文學研究所 鄭阿財所指導 廖憶榕的 學問僧的生命書寫──印順法師與聖嚴法師自傳之研究 (2016),提出因為有 印順法師、聖嚴法師、學問僧、自傳、僧侶自傳、生命書寫、渡台僧人、生命歷程、學思歷程、比丘博士、漢傳佛教、菩薩僧的重點而找出了 頌缽心得的解答。

粵劇藝壇感舊錄 (上卷︰梨園往事 下卷︰名伶軼事,全二卷)

為了解決頌缽心得 的問題,作者王心帆 這樣論述:

上世紀六十年代,「心園」在《華僑日報》上連載的《粵劇藝壇感舊錄》,內容豐富,種種梨園往事與名伶軼事,極具參考價值。經本書編者多方追查、細心考證,發現「心園」正是鼎鼎大名的「曲聖」王心帆。 《粵劇藝壇感舊錄》經整理成書,分上、下兩卷合共四百篇文章。舊報上的材料一如沉沙折戟,經整理磨洗後,頑鐵未銷,讀者得以細認梨園影事,得以重認曲聖廬山。 「心曲」展示了王心帆撰寫曲詞的超卓才華,這方面的成就早已得到世人的欣賞和重視;而《粵劇藝壇感舊錄》則在在證明王心帆對粵劇藝壇具有深厚認識——這方面的專業知識與成就,應該同樣得到世人的欣賞和重視。 【核心賣點】 ● 王氏為梨園前

輩,有「曲聖」之美譽,但生前潦倒、身後蕭條。生前雖賣文為生,但文稿能正式出版成書者僅有《星韻心曲——王心帆撰小明星傳》一種(初版成書於王氏在世之時)。王氏身故後,其作品大都散佚,亦無人整理。本出版計劃的40萬字戲曲專欄材料,相信既能充份展示王氏在戲曲方面的寶貴心得,亦同時保留了一代「曲聖」的心血文字。 ● 這批材料內容主要分為梨園歷史(以事為主)及名伶軼事(以人為主)兩大類,重編校訂成書後將成為戲曲研究者、戲曲愛好者的參考書。

Covid-19 疫情期間遠距頌缽靜心對情緒及睡眠之影響

為了解決頌缽心得 的問題,作者蘇鈺斯 這樣論述:

背景及目的:頌缽透過不同的音頻可以讓人快速進入深層的放鬆,並對情緒感覺產生影響。當人們不經由語言的支持與互動,而是在頌缽音波過程中,為人們帶來寧靜、放鬆、自在的身心感受,進一步緩解身心苦痛、不適感。本研究在探討Covid-19 疫情期間遠距頌缽靜心對於憂鬱情緒、睡眠及生活品質影響及身心狀態之效益。 材料及方法:研究對象為20~60歲,半年內曾因睡眠或情緒困擾就醫之民眾,實驗為隨機分派及對照組等待名單設計(waiting list control group),實驗組進行每週一次每次60分鐘,連續四週之團體遠距頌缽靜心課程介入,評估工具:1.貝克憂鬱量表(Beck Depression

Inventory, BDI-II); 2.中文版匹茲堡睡眠量表(Chinese version of Pittsburgh Sleep Quality Index, CPSQI); 3.台灣簡明版世界衛生組織生活品質問卷(WHOQOL-BREF)。 結果:共計46位受試者完成試驗,兩組受試者在基本資料上的分佈 屬於同質。獨立樣本t檢定分析組間差異,兩組在BDI-II、CPSQI與WHOQOL-BREF之前測得分為無顯著差異,貝克憂鬱量表部分,介入後二組之BDI-II總分有顯著的差異 (p < 0.05)。睡眠品質部分,CPSQI總分、分量表之「睡眠潛伏期」、「睡眠總時數」及「睡眠干擾」二組

有顯著的差異 (p < 0.05)。生活品質部分,後測實驗組WHOQOL-BREF總分較對照組為高,但未達統計之顯著的差異 (p = 0.07),分量表之「整體健康滿意評價」二組有顯著的差異 (p

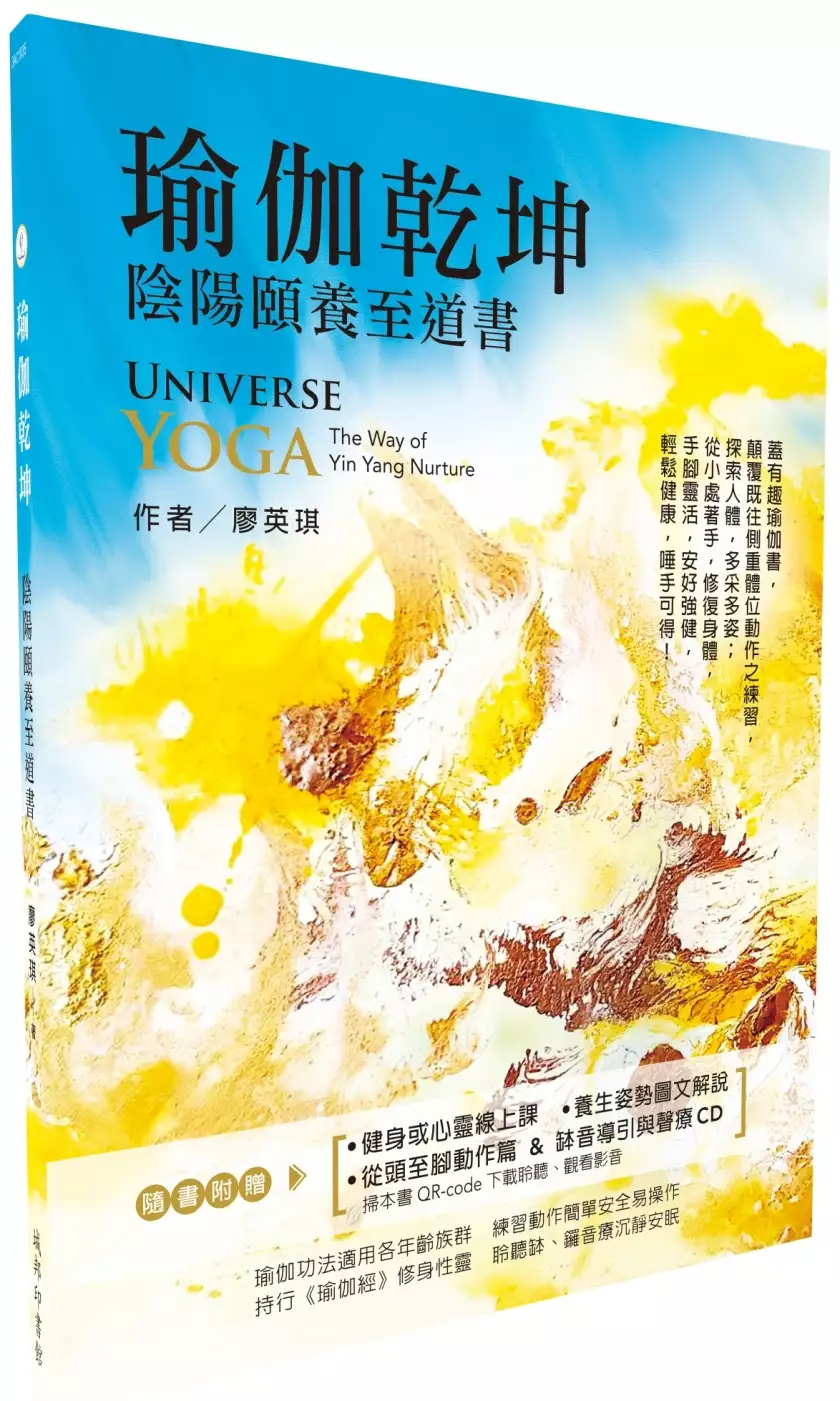

瑜伽乾坤:陰陽頤養至道書

為了解決頌缽心得 的問題,作者廖英琪 這樣論述:

本書撰述二十年來,整理受瑜伽之薰習與豐富實務之教學經驗,並經由學術科學之研究,驗證瑜伽練習對人體之具體效果。 次之,調身之外功,應用輔具技法,達至筋膜鬆筋,結合岐黃醫道、人體全息法(從頭至腳)一系列動作篇,以及呼吸法,強健身體,益壽延年;心靈方面,向內修心,以詮釋《瑜伽經》之八肢功法,涵養本心,臻於天人合一。 次則,以頌缽聲療導引舒壓、身體放鬆,並錄製銅鑼與觀音缽之CD,利得助眠、安神;以及重編曲祝福之歌(永恆的陽光)等作品專輯,培養慈心,裨益為內在帶來和平、安住,身心安樂,喜悅無極!

學問僧的生命書寫──印順法師與聖嚴法師自傳之研究

為了解決頌缽心得 的問題,作者廖憶榕 這樣論述:

印順法師(1906-2005)與聖嚴法師(1930-2009)皆是當代華人佛教界舉足輕重的高僧,他們均為渡台僧侶,在相似的時代背景裡,歷經戰亂的動盪,亦親睹佛教的轉變。在兩者身上的共同特質,是「學問僧」的鮮明形象,以及身弱而著作多產的形象;不論於大陸還是抵臺後的發展,他們在不斷易地而住當中也異地而著,並且各時期著作與思想的成形,階段都很分明。更甚地,他們的思想自成體系,也成為可供他們研究的思想體系;而從他們龐大的著作內容,可見著兩者以自身的著眼點去探究、關懷、省思「漢傳佛教」。此外,兩者在俗家時的學歷僅停留在小學,但是出家後卻先後獲得日本大學的文學博士,更添重學問僧的特色。印順法師和聖嚴法師

具有相仿的稱譽(皆被與「玄奘」相比),兩者漫漫一生所經歷的各種時空、閱歷的各個階段,濃縮成一本自傳時,他們究竟如何書寫自己、呈現自己?關於他們的學術思想不乏專文研究,但是最貼近他們自我敘述的「自傳」,卻較缺乏研究者的關懷。故筆者期能掌握自傳文本的文學性解讀,詮釋兩者在自傳裡的生命書寫,希冀在僧侶自傳的領域有不同以往的研究面向。筆者的研究成果,認為印順法師與聖嚴法師走出不同的學問僧之路,但是兩者有共具的「學問僧特質」:第一,立基於「菩薩」的願行;第二、以「佛法」作為菩薩志業的承擔;第三,學問僧實則是「菩薩僧」。他們與歷代的龍樹、世親、鳩摩羅什、玄奘等高僧,都有同等的特質,做學問皆是為了弘法利生,

所以他們甘於孤獨、困苦的生活環境裡,用他們均屬虛弱的身體閉關、閱藏、著作,無論生命裡逢遇多少的困挫,皆不忘初衷且堅定弘化之願、筆耕之行;他們不是只為自己研究法義、尋求純正佛法,而是以菩薩自利利他的精神去奉獻與實踐。印順法師與聖嚴法師著作等身、為法獻身的一生,世人以高僧典範敬重之;然而,他們卻以最簡樸的文字,寫下自認最平凡樸實的一生,這正是他們不平凡的所在──學問僧暨菩薩僧的高度、深度與氣度,據此可見。