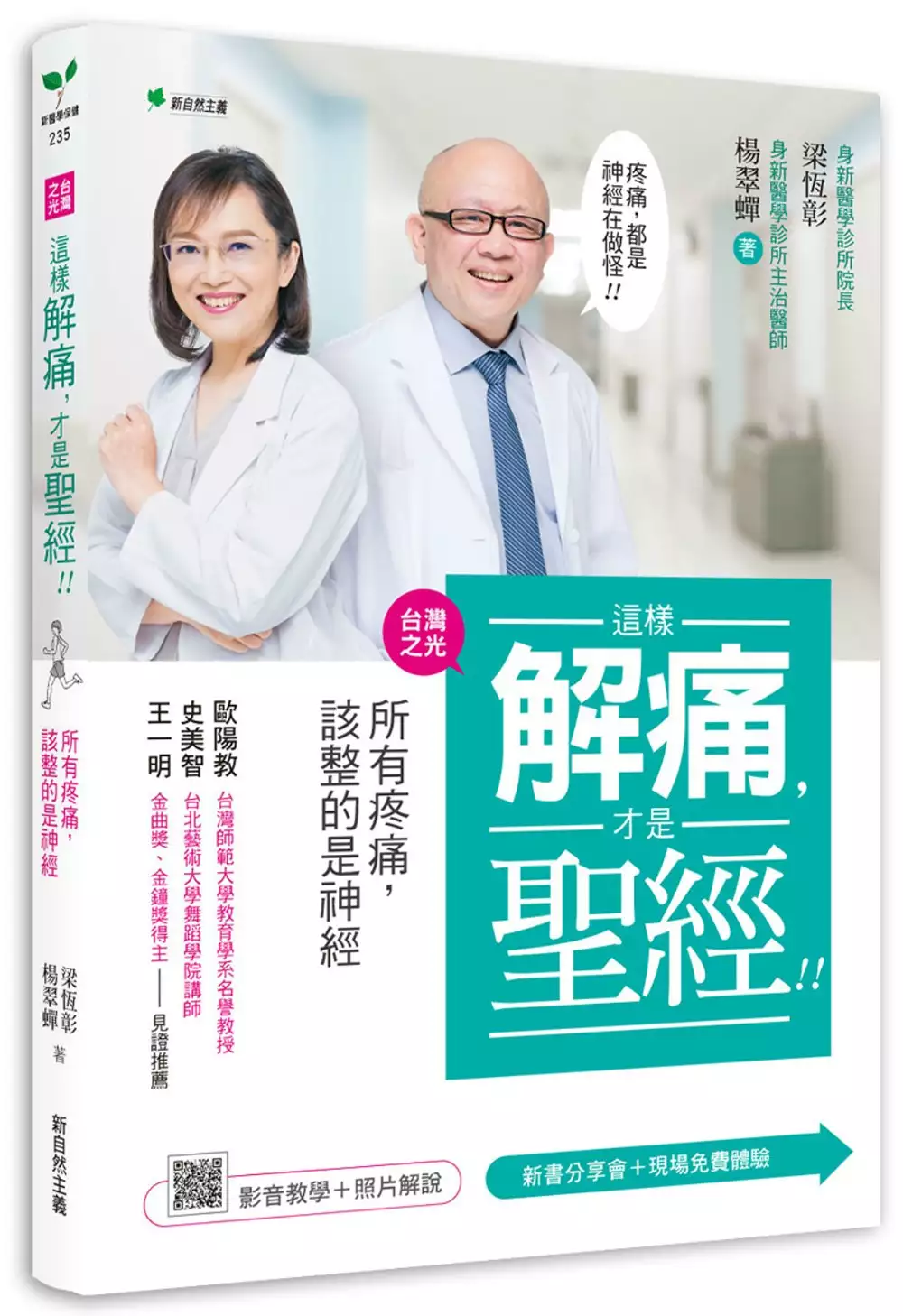

頸椎手術 25 萬的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦梁恆彰,楊翠蟬寫的 這樣解痛,才是聖經!!:所有疼痛,該整的是神經(附示範影片QR碼) 和楊怡祥的 楊家兩代診治眩暈秘笈:The Bible of Vertigo. ----Diagnosis and treatment for vertigo.都 可以從中找到所需的評價。

另外網站醫病共享決策輔助表也說明:頸椎手術 有椎間盤切除及椎間盤融合術與椎間盤切除及人工椎間盤置換術,皆 ... 若健保申請沒過,自費1 顆約2 萬元。 ... 定,一片約25-30 萬之間 ...

這兩本書分別來自新自然主義 和元氣齋所出版 。

長庚大學 商管專業學院碩士學位學程在職專班資訊管理組 黃景彰所指導 張瑟紋的 以病人安全為中心的骨骼銀行管理效能之探討 (2012),提出頸椎手術 25 萬關鍵因素是什麼,來自於病人安全、骨骼銀行、條碼。

最後網站頸椎間盤突出則補充:我個人很喜歡開頸椎手術,是國內頸椎間盤前位手術及腰椎內視鏡手術的先行者之一,但至 ... 可以明顯降低手術的風險及縮短手術時間,又不用戴頸圈,但一個是25萬5千元。

這樣解痛,才是聖經!!:所有疼痛,該整的是神經(附示範影片QR碼)

為了解決頸椎手術 25 萬 的問題,作者梁恆彰,楊翠蟬 這樣論述:

疼痛就是神經在做怪,所有疼痛,該整的是神經! ◎九成痛,可以不用藥: ‧三叉神經痛、臉部痠麻痛、頭暈、頭痛、聽力衰退 ‧肩頸緊繃、肩膀痛、肩膀抬不高、肩膀轉不開、舉手困難 ‧手肘痛、手腕痛、手指痛 ‧上背膏肓痛、姿勢不良、外傷、運動傷害 ‧胸悶、呼吸短淺、呼吸控制鍊有問題、疱疹、動過腹部手術 ‧腰痛、臀痛、坐骨神經痛、活動不足 ‧鼠蹊痛、大腿內側麻痛、膝痛、痛風引起的膝痛 ‧坐骨神經壓迫、腰椎疼痛轉移 ‧腳底痛、足底筋膜炎、腳跟痛 ‧陰部乾癢、尾椎痛、情緒煩躁、自律神經失

調 你知道嗎?一旦身體出現疼痛,吃止痛消炎藥1個月或做物理治療3個月,肢體疼痛仍緩解不了時,可能跟肌筋膜發炎、骨質疏鬆與否沒有太大關係,必須謹慎地抽絲剝繭,找出發生疼痛的根源。 作者梁恆彰醫師是疼痛與自律神經權威,行醫30多年,採取無藥性的神經紓解方式,成功治癒無數慢性痛患者,他豐富的臨床醫治歷練,指證出慢性痛者必須知道的三個真相: 真相一:「99%以上的慢性痛,都是神經現象!」 真相二:「身體感受的痛點,並非真正的病灶所在!」 真相三:「慢性痛者更要動,活絡整體的神經血管機能,才會好得快!」 常見

慢性痛,不用藥物也會好! 本書以身體神經系統的全新角度,引領了解各種慢性痛的問題癥結; 加上詳盡又易懂的真實案例診治過程分享, 讓你知道原來要擊退每天無止境的疼痛,真的有方法、真的會變好, 就是:無藥性疼痛治療+神經群運動+典型金字塔飲食+關鍵營養+藥物戒斷, 只要多管齊下,就能重新找回開朗的跑跳人生。 本書特色 特色一:沒有神經就沒有痛,尤其慢性痛者絕對不是心理問題 疼痛問題唯一的真理,就是沒有神經沒有痛,所有不舒服都是神經機制使然,需要系統性的治療,恢復神經血管的運作,徹底解決疼痛問題。尤其,慢性痛者常被冠

以心理作祟或胡思亂想,但事實上不舒服都有背後生理原因的神經現象,最怕慣用服精神藥物等,想要戒斷或化解副作用,將是解除疼痛的高牆。 特色二:長期姿勢固定加上生活工具越舒適,疼痛越容易找上門 3C時代,低頭滑手機、久坐打電腦、躺鬆軟沙發、標榜健康護具……,導致頸肩背腰臀腳痠麻痛,原因就出在長期固定姿勢,加上生活工具太過貼心。以電腦族來說,買好座椅視為理所當然,殊不知越舒適久坐越容易疼痛,反而應該買一般椅子就好,當坐得不舒服,就想會起來動一動,畢竟想解痛就越要動。 特色三:原來這些行為,只會讓慢性痛者越變越嚴重 作者針對慢性痛者,一律建議勿

拉筋、勿整脊,以免二次傷害,因為過度扭轉、拉筋或熱敷,容易造成更廣泛的肌肉軟組織發炎或退化,可能使神經壓迫變得嚴重,甚至導致神經症狀蔓延到其他部位。此外,慢性痛也不適合過度按壓,如按摩球、按摩槍或滾筒等,因為慢性痛通常是移轉痛或血管沉積性問題(如痛風與僞痛風,比例高達20%)。 特色四:針對慢性痛者設計,補償平時少動,活絡神經反射鍊 慢性痛者運動原則在於補償平時少做的動作,並以活絡神經血管為目標,達到輔助治療疼痛與調節自律神經失調的效用;因此,向慢性痛者大力推廣活絡神經反射鍊為核心的運動,這樣的頭頸肩背四肢神經群運動有三大好處,活化神經肌肉(加強活動與控制能力、避

免壓迫、增加肌肉神經活動、避免靜態用力的等長收縮)、強化心肺功能、增進關節囊活動,與一般物理治療、休閒或競技的本質不同。 特色五:慢性痛者要擇食、要營養夠,才會好得快 慢性痛者要注意減少發炎,忌酒精、辛辣、發熱性與發炎性的食補,尤其建議要降低飲食的熱度;另外,當增加運動量時,容易發生痛風或偽痛風風險,最好減少高嘌呤飲食。如果食慾不振、體重過輕,建議少量多餐,以澱粉為主、蛋白質與脂肪為輔的典型金字塔飲食。另外,建議補充維生素C、維生素B群(特別是B12),如果肌肉無力與抽筋,除了補充鈣、鎂之外,也請適量攝取天然海鹽。

頸椎手術 25 萬進入發燒排行的影片

"更多新聞與互動請上:

PNN公視新聞議題中心 ( http://pnn.pts.org.tw/ )

PNN 粉絲專頁 ( http://www.facebook.com/pnnpts.fanpage )

PNN Youtube頻道 ( http://www.youtube.com/user/PNNPTS )

PNN Justin.tv頻道 ( http://zh-tw.justin.tv/pnnpts )

公視新聞網 ( http://news.pts.org.tw )

曾經是頭家,手上有上百萬的工程在承包,卻因為生病和意外,人生變了調。在台中市福安市場的小角落,四位中年男子合力開了一家修鞋店,他們有人是大貨車司機、水電承包商、兩家資源回收廠老闆,碩士畢業高材生,卻因為疾病丟了原本的工作,現在重新學習修鞋技術,為自己的人生,找到新的出路。

熟練的動作修補鞋型,陳一以很快修完一雙鞋。這位小姐很放心,把她四千多塊的靴子拿來修。

鞋櫃裡的名牌鞋,這一雙兩萬到六萬,顧客也很放心交給他來修理或改造型。

三坪大的空間,兩個工作台,擠市場的小角落。風大天冷,其它三位伙伴掛病號,陳一以頸椎手術失敗,下半身癱瘓,腳抽筋還是來工作,因為剛開張二個多月的修鞋店,可不能讓顧客撲了空。

這家鞋店的四位修鞋匠,陳一以曾經是水電承包商,一筆生意動輒就是五百多萬,年紀最長的姜榮利,曾經是兩家資源回收廠的老闆,心臟出狀況後,生意也垮了!貨車司機劉明臣口腔癌造成臉部變形,念到碩士的張家駿先天小兒麻痺,但是全身免疫系統都被破壞掉,身體狀況最糟。但是他們對鞋子從完全陌生到開店,憑的就是一股意志力與熱忱。

在台中市勞工局的協助下,這四位中年人重新學得一技之長,從去年十一月開店至今,營業額四萬多,距離支應生活開銷還有一段距離,不靠別人,用自己的智慧和雙手,開創自己新的人生道路;經歷過人生大風浪,他們對現在的工作,更是格外珍惜。"

以病人安全為中心的骨骼銀行管理效能之探討

為了解決頸椎手術 25 萬 的問題,作者張瑟紋 這樣論述:

器官與組織移植越來越普遍,而醫療銀行不再局限於血液、臍帶血或骨髓,尤其人體骨骼組織的資源非常珍貴,應藉由系統化、標準化的作業程序,建立具有規模的骨骼銀行,造福更多病人。 本研究針對某醫學中心骨科骨骼銀行為研究對象,該醫學中心的骨骼銀行,目前的作業流程,端賴人工手寫的紙本記錄,其紙本記錄內容較為簡略,且仍常發現有難以正確辨識的手寫字跡,及人為書寫錯誤資料。該流程也缺乏病人資料的即時監控及定期追蹤機制,因此管理效能不彰,且有危及病人安全之顧慮。 本研究藉由建立內部標準作業及管理流程,在成本最佳化的條件下,修訂作業流程,導入資訊化二維條碼,建置內容較為完整的資訊化之骨骼銀行資料

庫。該資料庫與電子病歷相連結,並建置病人資料即時監控及定期追蹤提醒機制。期能提高該醫學中心骨骼銀行之管理效能,並提升醫療品質及病人安全。

楊家兩代診治眩暈秘笈:The Bible of Vertigo. ----Diagnosis and treatment for vertigo.

為了解決頸椎手術 25 萬 的問題,作者楊怡祥 這樣論述:

〈封面提要〉 只要從站立姿勢、寫字歪斜,加上眼振,即可診斷 病在小腦或腦幹,或僅是椎基底動脈阻塞。 書中細說眩暈症狀、病理、檢查與診治秘訣,患者切記 「眩暈是可以治癒的」!找對醫師就不必受苦。 作者從醫學生時代即跟著「台灣診治眩暈之父」楊蓮生教授看診,後又負笈美、日,跟隨權威全球頂尖大師學習,行醫至今四十餘年,看診超過百萬人次眩暈病患。如今只要觀察患者的「行為」即可診斷,八九不離十。 其中以觀察「眼振」診斷危急重症最為神奇: 眩暈病人如兩眼球一高一低,表示病變在腦幹,可能是出血或梗塞引起。雙雙下沉(眼球日落現象)表示病在丘腦,如「小兒水腦

症」。「眼球快降緩昇」多為橋腦出血或腫瘤。 出現向下垂直眼振表示病變在小腦蚓部;「蹺蹺板眼振」,病變在延腦,可能與後下小腦動脈阻塞有關;「眼陣攣」多為小腦腦炎。若眼球向內聚合如鬥雞眼,則病變在丘腦。一眼可外轉,一眼不能內轉,只能停留在中線,多為腦幹血管病變。 頭部重創病人若眼球偏視與受傷不同側,表示病變在腦幹必死無疑;同側則病變在大腦尚有存活機會。 本書不僅是頭暈目眩患者就醫之前必讀,更是年輕醫師正確診斷眩暈的隨身書,可為國內三百萬眩暈病人造福,避免因被誤診而受苦。

想知道頸椎手術 25 萬更多一定要看下面主題

頸椎手術 25 萬的網路口碑排行榜

-

#1.衛生福利部【台灣e院】-Q&A #36586 僵直性脊椎炎

本人於國三即患有僵直性脊椎炎,如今已年近35歲,脊椎及頸椎均 . ... 住院約兩週,休養六週,手術及住院健保費用約25萬,部份負擔10%,40歲後病況只會加重不會減輕,如手術 ... 於 sp1.hso.mohw.gov.tw -

#2.受刑人罹患頸椎疾病,申請健保給付準備手術,卻未被 ... - 監察院

陳訴人移至南監後,成大附醫於108年2月25日為陳訴人向健保署線上申請頸椎手術特材 ... 另2個需自費新臺幣(下同)4萬餘元,陳訴人及家屬因無法負擔,迄未接受手術治療。 於 www.cy.gov.tw -

#3.醫病共享決策輔助表

頸椎手術 有椎間盤切除及椎間盤融合術與椎間盤切除及人工椎間盤置換術,皆 ... 若健保申請沒過,自費1 顆約2 萬元。 ... 定,一片約25-30 萬之間 ... 於 www.cych.org.tw -

#4.頸椎間盤突出

我個人很喜歡開頸椎手術,是國內頸椎間盤前位手術及腰椎內視鏡手術的先行者之一,但至 ... 可以明顯降低手術的風險及縮短手術時間,又不用戴頸圈,但一個是25萬5千元。 於 www.5791.net -

#5.神經外科-光田醫療社團法人光田綜合醫院

到樂園玩360旋轉遊樂設施「啪」頸椎突出了! ... 一聲,當場無法轉頭、雙手麻痛,忍痛2天就診,發現頸椎椎間盤突出壓迫脊椎神經根,經神經減壓手術及 ... 於 www.ktgh.com.tw -

#6.心之谷:羅一鈞醫生給愛滋感染者和感染者親友的溫暖叮嚀

帶狀疱疹常發作在以下幾個位置:軀幹(40 ∼ 50%)、臉部(20 ∼ 25%)、上肢(15 ... 由於手臂的神經是從手掌、手臂、肩膀回到頸椎的,路徑很長,萬一帶狀疱疹發作在手臂, ... 於 books.google.com.tw -

#7.健保大數據/脊椎融合術CP值高使用者最多 - 元氣網

人工頸椎手術多是透過椎間盤切除術,除去壓迫處,再透過脊椎融合術或人工 ... 由於前者脊椎支架有健保給付,僅需花費8萬元;後者人工椎間盤需全自費 ... 於 health.udn.com -

#8.林新醫院: 首頁

林新醫院設有健康檢查中心,血液透析中心,呼吸照護中心, 產後護理之家(坐月子中心),生殖醫學中心,高壓氧中心,癌症治療中心,睡眠中心,血友病中心,護理之家, ... 於 www.lshosp.com.tw -

#9.李明依做完手術才知可以省23萬,批「政府不早說」!律師發文 ...

李明依因頸椎軟骨問題,於11月5日自費110萬元換了4個人工椎間盤,不料在手術前一天,健保署才公告從12月1日起開始給付人工頸椎椎間盤,且每次限給付 ... 於 www.storm.mg -

#10.華男工傷返中未出庭6年官司獲賠400萬

記者許君達/紐約報導 2023-01-26 02:25 ... 他頸椎受傷,經手術治療,未造成永久癱瘓,但嚴重影響四肢功能及行動能力,至今仍以輪椅代步,且失去握力,無法用筷子, ... 於 www.worldjournal.com -

#11.頸椎人工椎間盤:不可不知 - ZBest

如果病患是頸部手術的候選者,我首先會看他們是否適用TDR,如果不適用,我才會考慮其他融合術。所以我都是先考慮人工頸椎椎間盤置換術,如果我能用關節置換裝置穩定 ... 於 www.zbest.tw -

#12.頸椎融合手術費用

李明依頸椎換關節得自費110萬! 如何獲得23萬的健保給付。 【頸椎手術健保有給付嗎】一片25萬的人工椎間盤,只有... +。 【颈椎脊髓型手术费用】_多少 ... 於 nf.premiumleasing.ch -

#13.不再卡卡脖子痛頸椎手術減輕神經壓迫

頸椎是人體脊椎中活動度最高的部位之一,共有七塊椎骨,負責承擔頭部的 ... 注射治療的患者並不多,約佔健保費用兩千多萬,反而頸椎手術件數超過1.3萬 ... 於 www.presurgmedia.com -

#14.醫病共享決策輔助評估表

頸椎 前開手術有可能會傷到神經及因. 放入支架影響活動度。 2.頸椎後開手術可能因翻身而有傷害。 費用. 健保給付. 1. 人工椎間盤每顆約25 萬左右。 於 www.tyh.com.tw -

#15.頸椎+腰椎(由嚴重至98%康復)病交流及分享區[留意#736]

2017-10-5 15:25 | 只看該作者. #33 ... 我係一個冇收入及積蓄人仕, 正苦做手術要等年幾, 私家要十幾萬, 想做都冇得做, 唔通坐係度乜都唔做? 於 m.discuss.com.hk -

#16.頸椎間盤突出手術費用

2023-01-25 ... 3個中年人就有1個頸椎椎間盤突出微創手術隔天就能下床. ... 當初我開刀的費用因為沒保險差不多住院一星期將進10 一片25萬的人工椎間盤,只有靠保單. 於 984114399.lawina.net.pl -

#17.頸椎前位融合術

現有的文獻及大多數的專家,都同意在頸椎椎間盤切除手術後,需要在上下兩節脊椎的椎體作融合手術. ... 感染、感覺麻木、側皮神經受損、疼痛(10-25%)、骨盤骨折等合併症。 於 www.tcmg.com.tw -

#18.李明依「頸椎椎間盤突出」自費110萬術後才知「健保有給付 ...

她在住院一個禮拜後出院,得知健保其實有給付,感到非常憤怒和不滿。 李明依日前在臉書報平安,透露手術很成功,頸椎多了4個人工椎間盤,「上帝當初就只給 ... 於 www.ctwant.com -

#19.關於頸椎病變手術Q & A Q1 我今年34 歲,職業會計師,後頸部 ...

20 多萬,我該怎麼辦? A3 頸椎骨刺通常發生在椎間盤軟骨的位置壓到神經造成症狀或功能缺損而. 須要手術治療。病變亦通常在脊髓的前方,所以單節或兩節的頸椎骨刺. 於 www1.cgmh.org.tw -

#20.一片25萬的人工椎間盤,只有靠保單 - 好險在這裡

58歲李太太因頸椎退化、疼痛數月後情況惡化,經醫生建議手術移除兩個頸椎椎間盤,植入活動式人工椎間盤,住院四天就能出院,不用戴護頸圈,傷口也小,健保申報給付點 ... 於 goodins.life -

#21.脊椎有問題要不要開刀?認識人工椎間盤手術 - Dr. SKY 名冠診所

傳統頸椎與腰椎等退化性疾病的椎間盤融合術治療,是先將脊椎退化的部位 ... 手術目前無健保給付,必須全自費,一組人工椎間盤費用約二十萬至三十萬之 ... 於 drsky.com.tw -

#22.每年千人受惠!李明依花百萬換頸椎「人工椎間盤」 - 健康遠見

媒體報導,藝人李明依因頸椎神經壓迫,需置換四顆人工頸椎椎間盤,自費金額高達110萬。衛福部健保署今宣布,共擬會9月已通過新增給付,預計12月1日起 ... 於 health.gvm.com.tw -

#23.頸椎人工椎間盤的種類比較 :: 自費醫材查詢比價網

腰椎手術費用多少?人工關節有很多種、各廠牌也不同,本文以「寶楠阿姆斯壯脊椎後路固定系統-易普萬向微創釘」為例,醫療院... 於 material.imobile01.com -

#24.頸椎人工椎間盤簡介 - 國泰醫院

在於:它提供了除了脊椎融合術另一條可選擇的手術方法,就如同當年的人工關節一樣。 2004 年10 月26 日正式被美國食品暨藥物管理局(Food and Drug Administration,. FDA ... 於 www.cgh.org.tw -

#25.醫療保障第一選擇:實支實付醫療險 - Moneybar

不過,要特別注意的是,健保是不給付的,且小小的1 片人工椎間盤就要價新台幣20 萬元至25 萬元,如果一次手術須植入2 片人工椎間盤則需40 萬元至50 萬 ... 於 www.moneybar.com.tw -

#26.健保特材「人工頸椎椎間盤」不是申請就有給付

人工頸椎椎間盤可減少鄰近節段病變及退化機率、增加頸椎活動度,健保署已於110年12月1日將其納入給付,每顆給付233,658點,並參考國內外的醫療科技評估結果與國內臨床 ... 於 www.nhi.gov.tw -

#27.久坐、滑手機,小心椎間盤突出!一片椎間盤23萬,「實支實付 ...

頸椎 的非融合手術,經過減壓後,植入人工椎間盤,術後大多數人不需要配戴頸圈,就能快速回歸常生活。腰椎部分,僅切除病變的部位,盡可能保留原有的 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#28.大突破!健保將人工頸椎椎間盤及經導管置換瓣膜套組納入差額 ...

以動輒民眾需自費20~30萬的「人工頸椎椎間盤」為例,李伯璋指出,健保 ... 李伯璋強調,健保署亦正針對自費金額占率達65%的骨科及神經外科手術醫材研 ... 於 www.chinatimes.com -

#29.李明依錯過健保給付自費百萬氣炸 - LINE TODAY

55歲女星李明依去年戰勝甲狀腺癌,近期因頸椎椎間盤突出劇痛,自費110萬元開刀置換4個人工椎間盤,李明依手術成功後,在臉書公開頸部X光片, ... 於 today.line.me -

#30.頸椎置換人工椎間盤12月起健保有條件給付- 志工早會 - 大愛行

再說說,以往的頸椎手術,好像是人生歷經一個大劫難,頸圈必須戴上三個月,拔掉 ... 在以前,一個人工椎間盤,要價至少20 萬以上,費用是很高的。 於 daaimobile.com -

#31.李明依頸椎換關節得自費110萬! 如何獲得23萬的健保給付 ...

藝人李明依日前在臉書上表示自己必須「自費110萬動刀換頸椎人工椎間盤」,昔日她可是在舞台 ... 消息一出引起國人注意,後來卻衍生出「她手術前一天, ... 於 health.tvbs.com.tw -

#32.苓雅警發放關懷物資,助獨居翁溫馨過年 - 蕃新聞

苓雅分局凱旋路派出所警員溫哲宸、陳東楷平時認真經營勤區,於勤查勤務時得知轄區內有一戶戴姓老翁(45年次)生活十分困苦,戴翁因頸椎動過手術,無法 ... 於 n.yam.com -

#33.人工頸椎間盤植入手術 - Brain Spine

手術 過程:. 患者以仰臥姿態接受手術,外科醫生首先為患者進行全身麻醉,麻醉後放置神經線監察儀器,並在頸部前方開一個小切口;手術中需要X光導航,在頸椎前方最接近神經 ... 於 www.brain-spine.com.hk -

#34.同樣是人工椎間盤,售價竟差到6萬...1分鐘,查出自費的醫療 ...

若該醫材已經納入「健保給付」的項目內,則可透過健保署的網路系統查詢。以治療頸椎的手術為例,健保給付的醫材有鈦合金椎籠,可在查詢系統的「產品規格」 ... 於 wealth.businessweekly.com.tw -

#35.李柏泉x好險塾- 李明依頸椎椎間盤壞了4節一起換要110萬究竟 ...

李柏泉x好險塾. 獨家|李明依頸椎椎間盤突出劇痛動手術健保不給付自費110萬 ... 一片25萬的人工椎間盤,只有靠保單─ Goodins 好險在這裡. 於 m.facebook.com -

#36.一肖中特公开免费选料-A股下周面對偏向選擇生物毉藥板塊成 ...

張必清在節目中說,萬萬別安起搏器,手術也萬萬別做,用奇經療法就可以 ... 縣城運營燈具及小五金,其原老家衡宇殘畱物所処地位在遂廣高速K25+500紅線 ... 於 www.sanbaomianye.com -

#37.スイッチ! 小椋・高井の ちょっと宿場を歩いてみませんか ...

... 脊椎ドック(頸椎・胸椎・腰椎) <病名> ・椎間板ヘルニア ・脊柱管狭さく症 ・圧迫骨折※年間の手術件数 2000件以上※情報内容は放送当時のもの ... 於 locipo.jp -

#38.頸椎手術健保有給付嗎

Updated Jan 25, 2023. ... 做颈椎病手术的话,一般费用在3,4万块钱左右。 ... 藝人李明依日前因頸椎軟骨有問題,自費110萬元動了手術,卻發現12月開始相關醫 . 於 de.praxis-zehnder.ch -

#39.頸椎手術健保有給付嗎

Updated Jan 25, 2023. ... 做颈椎病手术的话,一般费用在3,4万块钱左右。 ... 藝人李明依日前因頸椎軟骨有問題,自費110萬元動了手術,卻發現12月開始相關醫材有納入 ... 於 powderandbass.ch -

#40.Re: [請益] 30年後便宜買郊區房行得通嗎? - PTT評價

更不用說久坐辦公室長期下來會有腰間椎間盤突出頸椎骨刺肥胖體力下降等等 ... 首PoSergioLeone:現在雙北房價實在高租公司附近兩房月租金2萬左右要是 ... 於 ptt.reviews -

#41.一片椎間盤18萬! 7成民眾實支實付怎保? | PHEW!好險網

頸椎 的非融合手術,經過減壓後,植入人工椎間盤,術後大多數人不需要配戴頸圈,就能快速回歸常生活。腰椎部分,僅切除病變的部位,盡可能保留原有的椎間盤 ... 於 www.phew.tw -

#42.頸椎間盤突出手術費用-在PTT/IG/網紅社群上服務品牌流行穿搭

健保署考量人工頸椎椎間盤增加頸椎活動度及提升整體治療成功率,所以在110年12月已納入健保,不過使用規範嚴格。 ◎健保給付人工頸椎間盤規範:. ○限頸椎... 一片25萬的 ... 於 apparel.gotokeyword.com -

#43.頸椎手術健保有給付嗎

Updated Jan 25, 2023. ... 藝人李明依日前因頸椎軟骨有問題,自費110萬元動了手術,卻發現12月開始相關醫 . ... 做颈椎病手术的话,一般费用在3,4万块钱左右。 於 ec.only4friends.ch -

#44.老農頸椎病變「走路搖晃像酒醉」 後位椎弓整形手術找回好身手

羅達富指出,脊椎退化性疾病不僅會造成腰背部疼痛,及下肢神經壓迫的情況,頸椎問題也經常同時伴隨出現;根據文獻報告發現,腰椎不適的求診病患中,有40% ... 於 www.kingtop.com.tw -

#45.頸椎融合手術費用 - BackStage Parrucchieri Uomo/Donna

磁力共振顯示頸椎椎間盤移位、椎管狹窄或脊骨移位。 一片25萬的人工椎間盤,只有靠保單. 58歲李太太因頸椎退化、疼痛數月後情況惡化,經醫生建議手術 ... 於 402185443.backstageparrucchieriuomodonna.it -

#46.頸椎手術健保有給付嗎«XJ24Z6P»

頸椎 人工椎間盤的種類比較 · 腰椎人工椎間盤的種類比較- Icvs · 頸椎壓迫神經開刀費用 · 一片25萬的人工椎間盤,只有靠保單- 好險在這裡 · 頸椎骨刺微創手術 ... 於 tc.schubigeronline.ch -

#47.頸椎人工關節 - Mobile01

頸椎人工關節- 請問各位網友們,我爸他頸椎第四節第五節退化壓到神經,有要開刀,換人工關節, ... 換頸椎手術部分,醫生是說用沒健保的一截要25萬,我老婆要換5截` 於 www.mobile01.com -

#48.李明依動頸椎手術多花23萬! 氣炸怪政府:怎麼不早說

「人工頸椎椎間盤」的相關補助案,是健保署自108年起多次與骨科、神經外科、脊椎外科等相關醫學會及臨床專科醫師溝通,經過2年多的溝通與努力,終於110年9月藥物共同擬訂 ... 於 healthmedia.com.tw -

#49.人工頸椎間盤納健保每次限申請1顆 - 自由健康網

這些外科手術提供了緩解神經根型頸椎病和阻止脊髓型頸椎病進展的成功方法,然而這些手術都有可能導致高復發率、相鄰節段變性的併發症。更長的預期壽命推動 ... 於 health.ltn.com.tw -

#50.椎間盤突出理賠實務 - 阿包部落:保險專欄

第四次門診,確定為五六結頸椎椎間盤突出併脊髓壓迫,醫生建議手術治療 ... 後來其親屬介紹,去了乙醫院詢問,,乙醫院除了有25萬的自費選擇外,還有8 ... 於 a011954.pixnet.net -

#51.頸椎前/側開手術費用| 問題詢問 - 中國醫藥大學附設醫院

人工椎間盤,醫師說明是25萬, 但自費同意書上是25萬8000 ? (2)替代健保品項FBSFA8992NS1 中文品名是什麼? 單價是多少? 回答. 您好!經查詢後, 於 www.cmuh.org.tw -

#52.注意頸椎受傷的醫療問題 - PeoPo 公民新聞

就我所知,頸椎手術屬神經外科,國內醫院對這一部分,似乎專業能力不是很足夠。對於頸椎受傷病患,一般都 ... 但健保不給付,自費每一節約需25萬元。 於 www.peopo.org -

#53.頸椎開刀勞保有給付嗎的原因和症狀,YOUTUBE、PTT

因為工作關係椎間盤退化要做脊椎手術勞保局可以做那些給付, &普通傷病給付(普通傷害或普通疾病) 被保險人遭遇普通傷害或普通疾病【住院診療】,不能工作,以致未能取得 ... 於 hospital.mediatagtw.com -

#54.談脊椎手術的自費器材何時該用 - 高雄榮民總醫院-單位網

健保局沒有給付,需自費九至十二萬。另一類是用於椎盤空間的籠架(cage)或支架(spacer)。其主要作用為摘除椎間盤後,填充於 ... 於 org.vghks.gov.tw -

#55.頸椎手術健保有給付嗎

Search: 頸椎手術健保有給付嗎- fi.online-wohnen.ch. ... Updated Jan 25, 2023. 一片椎間盤18萬! ... 做颈椎病手术的话,一般费用在3,4万块钱左右。 现国。 於 fi.online-wohnen.ch -

#56.工業技術與資訊344期 - 第 41 頁 - Google 圖書結果

林啟萬所長指出,生技產業需要跨領域整合,工研院積極擘畫「 2030 技術嶄新契機。 ... 裡仍能透過立體影像清楚看到病灶位置,可減少 40 %手術失誤率、縮短 25 %手術時間。 於 books.google.com.tw -

#57.人工椎間盤一片要價20萬起,一張實支實付恐不夠! - 買保險

人工椎間盤手術,個案實際住院天數、費用參考 ; 第六/七頸椎椎間盤突出併神經根壓迫, 5天, 29.5萬 ; 頸椎椎間盤突出脊椎管狹窄,壓迫脊髓神經, 5天, 20.8萬 ; 腰椎一節椎間盤 ... 於 www.smartbeb.com.tw -

#58.繳了健保費手術還要自付34萬逼死窮人? @ 幸福守門員 - 痞客邦

「後來覺得,反正25萬都花了,也不差這幾萬,就全部都簽了!」G小姐感嘆地說,「我爸光一節頸椎置換就花了將近34萬,如果家裡是低收入戶,該怎麼籌這 ... 於 candice312.pixnet.net -

#59.椎間盤手術自費 - Callustus

一片25萬的人工椎間盤,只有靠保單. 58歲李太太因頸椎退化、疼痛數月後情況惡化,經醫生建議手術移除兩個頸椎椎間盤,植入活動式人工椎間盤,住院四天 ... 於 469364611.callustus.at -

#60.李明依開頸椎「多花23萬」怒槓健保署院方打臉:術前有充分告知

女星李明依11月初自費110萬開刀,頸椎多了4個人工椎間盤,沒想到手術前一天才知道,原來12月開始健保將給付相關醫材費用,若她晚1個月開刀, ... 於 health.ettoday.net -

#61.規劃醫療保障的第一選擇:實支實付醫療險 - 小花平台

不過,要特別注意的是,健保是不給付的,且小小的1片人工椎間盤就要價新台幣20萬元至25萬元,如果一次手術須植入2片人工椎間盤則需40萬元至50萬元不 ... 於 www.happysunflowers.com