顫抖功教學的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦周慕姿寫的 羞辱創傷:最日常,卻最椎心的痛楚【博客來獨家限量親簽版】 和賴毓芝,柯律格的 物見:四十八位物件的閱讀者,與他們所見的世界都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自寶瓶文化 和遠足文化所出版 。

臺北市立大學 中國語文學系 馮永敏所指導 王觀紓的 林彧、林燿德、杜十三散文中的都市圖像 (2018),提出顫抖功教學關鍵因素是什麼,來自於都市散文、八〇年代、林彧、林燿德、杜十三。

而第二篇論文元智大學 藝術與設計學系-藝術管理碩士班 阮慶岳所指導 蔡昀庭的 水彩教學參與巴金森日常復健之觀察-以社團法人高雄市聰動成長協會病友為例 (2017),提出因為有 巴金森氏症、社團法人高雄市聰動成長協會、水彩的重點而找出了 顫抖功教學的解答。

羞辱創傷:最日常,卻最椎心的痛楚【博客來獨家限量親簽版】

為了解決顫抖功教學 的問題,作者周慕姿 這樣論述:

《情緒勒索》作者周慕姿2022年療癒大作。 有一種痛,我們難以述說──羞辱創傷。 而隱藏在「為你好」下的羞辱創傷,更難以辨識。 羞辱創傷,是我們教養文化裡, 最沉痛巨大的傷害。 「養你真辛苦,養條狗都比你好。」 「你是從垃圾場撿回來的。」 「你怎麼這麼笨?你真是一個很爛的人。」 這些話,我們耳熟能詳嗎? 這是我們習慣貶低一個人價值與自我的方式。 讓對方感受到羞恥、覺得自己很糟糕、不值得活。 而,我們卻往往不自覺。 有一種很深的痛楚,你難以說出口。 但它們牢牢箝制住你的人生;你無法愛人,也無法被愛。 那是羞辱創傷。 我們習慣

用「羞辱」方式教養孩子 許多父母不經意脫口而出:「你怎麼這麼笨?」「你是個壞孩子。」「你做錯了,我要懲罰、羞辱你。」甚至「你不比別人好,所以我羞辱你,希望你知道羞恥,才會努力進步。」 當父母「為孩子好」,期許孩子更優秀與完美,但卻深深斲傷孩子的自我、價值與人格。孩子的心碎裂,世界崩塌。他們讓自己無知無覺,或討好,又或將父母殘忍的語言內化在心裡,不斷攻擊自己……而當他們有下一代,「要對自己殘忍,才會進步」的羞辱教養方式,成了血液裡唯一的基因。 以語言,述說創傷;以六階段,走過每回羞辱情緒重現的驚濤駭浪 在童年,也曾經歷羞辱創傷的慕姿心理師,她知曉當年老師是為她好,但卻是這

份為學生好的心意,讓羞辱創傷更被隱身,也更不易被覺察。 將當時的情景說出來或寫下來,是慕姿心理師認為療癒羞辱創傷的第一步;接著,自我接納與哀悼、與唱衰魔人對話等六階段,讓我們緩緩撕下那些過往貼在身上的內在負面標籤。那些「我是不被愛的、我是不夠好的、都是我的錯……」的禁錮與牢籠,慕姿心理師陪你一起走出來。 心受傷了,我們渴求陪伴與溫柔以對, 但當孩子犯錯,我們卻對他說:「你做錯了,你表現得很糟、很差勁。 為了你好,我要懲罰、羞辱你。」 長大了的孩子,心遺失;若心仍在,也荒蕪一片。 本書特色 ◎「當你翻開這本書,或許你也有類似的經驗,對象可能是父母、老師、同

學、上司…… 在這過程中,我想邀請你,在當時,你或許沒有機會照顧自己、站在自己這一邊,但當你現在重新經驗,甚至重新感受過往的回憶湧起、情緒升起的時候── 請你試著站在自己這一邊,對自己說: 「是很糟糕的事情發生在我身上,而不是我很糟糕。」 這句話,我們都要記得。 我也期待這本書,有機會能讓大家留意到「羞辱創傷」對孩子、對人的長期人格與心理、生理傷害。一旦我們有機會去看見、理解,才有機會調整與改變。 而社會,就有機會變得不一樣。 走上這條療癒之路並不容易,希望我的書,能夠陪你一程。」──摘自序〈寫在《羞辱創傷》之前〉 ◎面對羞辱創傷,慕姿心理師提出

實用又完整的「療癒六階段」: 階段一 探究你的羞愧創傷:傷口被看見,才會被療癒。 階段二 哀悼那些你所失去的,了解不是你的錯。 階段三 撕下你的負面標籤:重述關於你的這個故事。 階段四 情緒調節的練習與重新建立──面對情緒重現,我可以怎麼做? 階段五 與唱衰魔人對話。 階段六 與人互動。 名人推薦 ◎李崇建(薩提爾成長模式推手)、鐘穎(愛智者書窩版主;心理學作家)撰推薦序。 ◎王浩威(作家;精神科醫師;榮格分析師)、洪仲清(臨床心理師)、葉丙成(台大教授)、鄧惠文(精神科醫師;榮格心理分析師)、蘇明進(大元國小教師)療癒推薦(依姓氏筆劃順序排列)

◎李崇建(薩提爾成長模式推手):「慕姿整理了諸多概念,彙整成生命中各種情境,說出了同為創作者,我寫不出來的深刻經驗。 一般人並不大明瞭,成長中各種形式的對待,其實已達到「羞辱」的層級,有些隱形的語言傷害、以為對人好的各種安慰、那些發心善意的語言,或是照顧者本身心靈的恐懼,造成了人們日後的身心反應,都是羞辱創傷的一部分。」──摘自推薦序〈看見傷,清除恥辱的印記〉 ◎鐘穎(愛智者書窩版主;心理學作家):「從遭受羞辱後的行為表現到邁向療癒的方法,周慕姿心理師再次發揮她過人的才華,對這個長久在許多人心中隱隱作痛的創傷議題,做了全面性的介紹。」──摘自推薦序〈重獲靈魂──心的創傷與修復

〉

顫抖功教學進入發燒排行的影片

#空姐 #Emily報報 #podcast

每個人緊張時的狀況都不一樣,有些人開始冒手汗,兩隻冰冷的手一直互搓。

有些人是腦子一片空白,嘴角會開始微微顫抖。

不管是見重要的人、參加面試、或要開一個很重要的會議,光在等待的時候胃就已經在翻攪,大家一定都有這種經驗。

一切都是緊張惹的禍,那到底要怎麼樣才能克服緊張?

讓你在人前說話從容有自信,在台上報告流暢有邏輯!

這集來跟大家一次完整分享喔!

本集精華:

📍我們擔心的事有9成都不會發生

📍我們對於緊張的誤解

📍釐清緊張原因的方法

📍怎麼與緊張共存

📍如何冥想成功畫面

✈️這集節目的航空小知識單元:Bulkhead seats 隔間座

【誰語爭鋒播出時間】

🕰週六晚上22點 東森綜合

🕰週日凌晨0點 愛奇藝

🕰週日上午9點 YouTube

🕰週日上午10點 東森超視

🚪我的Clubhouse帳號:Emily報報

👱🏻♀️高端服務力 - Emily報報的飛行觀察 :https://lihi1.com/yiGsk

你如果喜歡這一集的節目,也歡迎大家在itune store給我五顆星的評價:https://lihi1.com/TQDRa ,也可以留言鼓勵我喔

有什麼意見或是想法

記得留下你的意見告訴我喔!

♥影片關鍵字♥

台灣空姐/Emily/crew/cx/cathaypacific/國泰/國泰空姐/空姐報報

♥聯絡空姐報報Emily♥

我的連絡信箱:[email protected]

♥Emily♥

追起來Instagram,有許多有趣的飛行小故事和彩蛋分享:https://www.instagram.com/emily_cpy/

讚起來Facebook,會有我的精彩寫作和直播內容:https://www.facebook.com/emilyposthk/

訂起來Youtube,有關於我的空服員工作大解密,以及考空姐教學:https://www.youtube.com/channel/UCb5tjEJ7ecUniOwxKPYqlVA

聽起來Podcast,有關於自我成長、工作甘苦、世界文化與旅遊時事等相關內容:https://lihi1.com/CIGQ9

林彧、林燿德、杜十三散文中的都市圖像

為了解決顫抖功教學 的問題,作者王觀紓 這樣論述:

台灣七〇年代開始,由於資本經濟的發展,都市地景產生急劇的變化,至八〇年代,隨著都市發展越加進步,空間、經濟、文化、電子資訊產品的普及相互交織下,使人類的生活方式和價值觀念都有新的轉變,這也刺激作家的創作思維。因而台灣八〇年代,「都市文學」在作家的刻意標舉下興起,並成為當時的文學主流之一。在不同的文類中,以詩和小說的創作較為豐富,散文的發展相較之下顯得匱乏,但是,散文文類敘述自由,能充分表現主體情感,並具備論說的功能,由特質方面觀察,「都市散文」更適合傳遞都市精神與價值。另外,提及「都市散文」,學者的研究多因為林燿德是「都市文學」推廣者及先行者的身分而聚焦於他的創作,不過,這也使得都市散文研究

多侷限於一人,難以觀察到更多都市散文的創作形式。因而本文透過林彧、林燿德及杜十三的散文作品,觀察都市散文的發展以及價值,擴展對都市散文的思考與理解。全文將由三方面論述,分別是都市散文的發展背景、都市空間意象及都市生活經驗。以人文地理學為基礎,輔以凱文.林奇的都市意象、西美爾的都市生活及貨幣經濟進行分析,觀察三位作家的散文作品透過那些元素詮釋都市空間意象,以及不同空間意象為人類精神生活、社會互動帶來的影響,整理出林彧、林燿德、杜十三透過散文所呈現的心理都市圖像,還原八〇年代作家所觀察的都市精神。

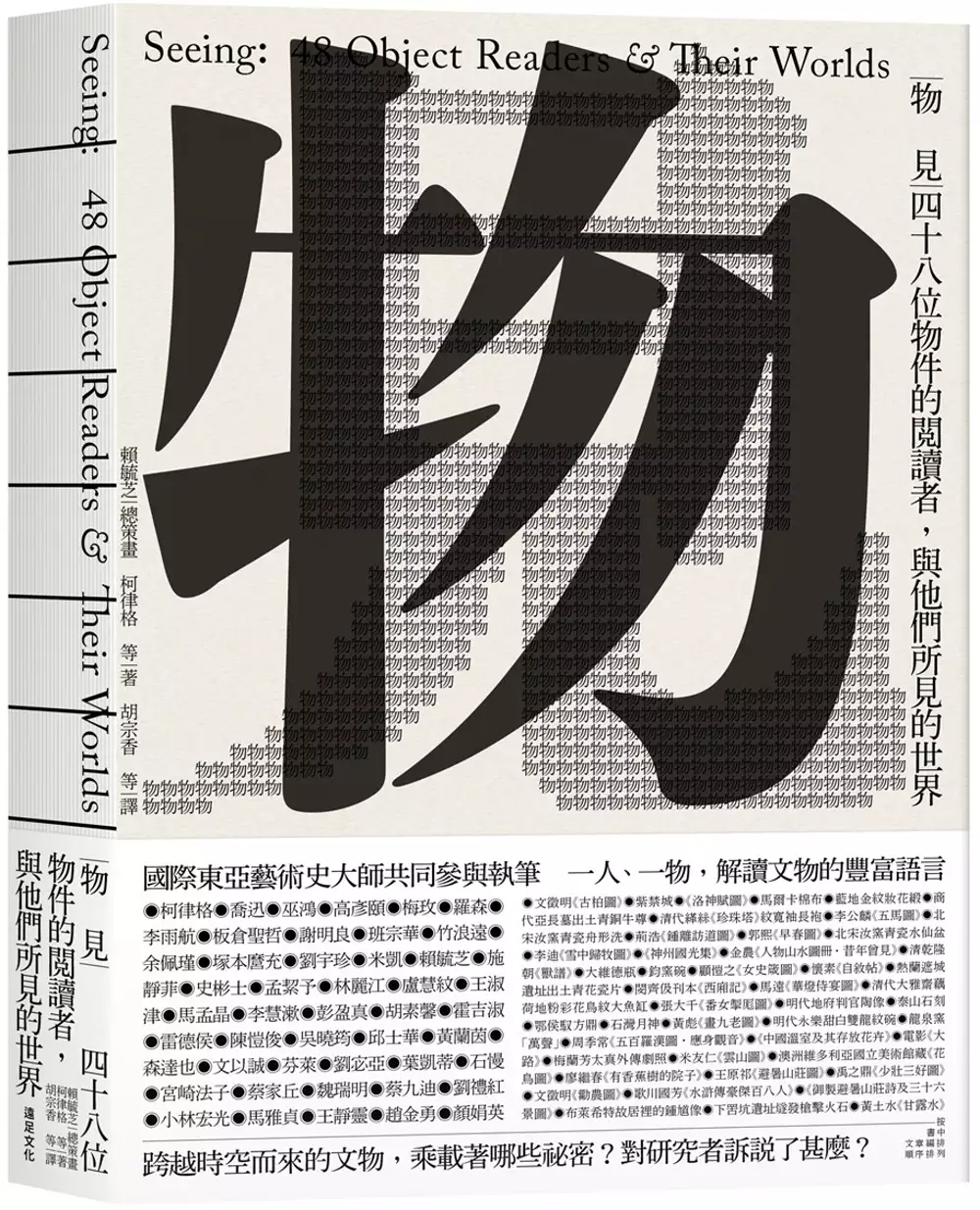

物見:四十八位物件的閱讀者,與他們所見的世界

為了解決顫抖功教學 的問題,作者賴毓芝,柯律格 這樣論述:

48位國際知名東亞藝術史與考古學者 多位大師首次聯手撰述 一人一物 以親身經歷為讀者解讀 他們看見了甚麼?如何看見? 解碼文物與藝術品中,蘊含的豐富語言與意義 當我們在博物館中看見文物,我們或許只看見它們最表面的模樣。 換作是長年浸淫在文物、藝術品中的大師級研究者,他們怎麼看見?他們又從「物」中解讀出甚麼訊息? 本書是一回史無前例的策畫。邀請48位國際上知名的東亞藝術史學者、考古學者,每人選擇一件物品,帶領我們進入這件物品的世界。 48位學者,每一位都閱物無數。當只能選擇一件,他們如

何選出最打動自己,最願意為之傾訴的文物? 他們選擇的物,有書畫、織品、陶瓷器、石器、出土破片、青銅器、石刻、版畫、電影、相片、早期印刷品、甚至大型宮殿建築。 他們與物的關係,有個人獨到的學術見解,有令人顫抖的文物重現世間,有終身難忘的觀看經驗,人與物一期一會的相遇。 ◇ 牛津大學藝術史名譽教授柯律格,回憶起在文徵明《古柏圖》上看到的小墨點 ◇ 紐約大學美術史研究所講座教授喬迅,將紫禁城當作一件物來觀察 ◇ 美國芝加哥大學斯德本特殊貢獻教授巫鴻,從《洛神賦圖》看宋代人的眼光 ◇ 唐獎得主、牛津大學中國藝術與考古教授羅

森,從青銅器看見北方畜牧民族對商代的影響 ◇ 國立臺灣大學藝術史研究所講座教授謝明良,看見一件北宋汝窯瓷器上的金繕修補痕跡 ◇ 東京大學東洋文化研究所教授板倉聖哲,參與了李公麟《五馬圖》再現世間的經過 ◇ 東京大學東洋文化研究所教授塚本麿充,在奈良的雪光中,看見適合觀賞宋畫的光線 ◇ 中研院史語所兼任研究員顏娟英,看見黃土水《甘露水》的佛教美術與現代美術密碼 ◇ 中研院史語所副研究員趙金勇,在下罟坑遺址遇見一名被歷史遺忘、但土地記得的火槍手 48位學者,不受限於傳統的分類框架,從一物出發,在個人深耕的研究關懷上,為我們暢言古今。從經典絕品

到日常一物、從在地視角到世界觀點、從追索脈絡到置身歷史、從傳統收藏流傳到當代展示意識……,種種豐沛動人的物我情事,以48篇文章凝縮於此書中。 物件,與觀看物件的人,都處於變動的時空歷程之中。只要我們去觀看,物與人永遠都在建立新的關係。48位作者現身說法,以他們親身的經驗與學養,向我們展示,「觀看」中的創造性與深度,物與人之間那種種獨特又別具魅力的關係。 【設計理念說明】 本書由青年設計師徐睿紳操刀設計,在概念上將乘載了48個物件的書籍本身,也當作第49個物件來設計。書本的裝幀,經歷有多道手工製作程序。 讀者所收到的成書保留了製作過程獨一無

二的手工感,因此任一本可能從封面、封底、書背、書口,以至書腰,在外觀上都因手工製作而略有不同。

水彩教學參與巴金森日常復健之觀察-以社團法人高雄市聰動成長協會病友為例

為了解決顫抖功教學 的問題,作者蔡昀庭 這樣論述:

隨著醫療水平提升,國民的平均壽命延長,使得台灣地區老年人口數不斷增加。面對高齡化的社會來臨,人口老化日漸受到重視,而巴金森氏症(Parkinson's disease)是除了阿茲海默症(Alzheimer's disease)之外最普遍的神經性退化疾病,約佔65歲以上老年人口的1-2%。根據統計台灣大約3萬人以上罹患此症,其發生率有隨著年齡增加而提高的現象。近年來,醫院門診看到的巴金森氏症的人越來越多,巴金森患者有明顯的肢體顫抖現象,肌肉關節僵硬、無力,行動會逐漸變得緩慢,臉部也會逐漸變得面無表情。患者也因為運動功能會持續退化,心中的挫折、沮喪感等負面情緒,容易隨著病情惡化而加重。因此除了配

合醫師指示接受治療之外,本研究將透過一連串的繪畫活動方式來帶領「社團法人高雄市聰動成長協會」的病友,進行十八週的水彩教學,由研究者設計課程並透過綜合評量表及深度訪談藉此了解巴金森病友的困擾與心情,而記錄其觀察結果。