高雄興達漁港的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦李阿明,李靖農寫的 這裡沒有夢:逆父、不肖子和潛行者 和楊路得的 台灣味菜市場都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自時報出版 和晨星所出版 。

國立高雄應用科技大學 土木工程與防災科技研究所 潘煌鍟所指導 洪蕙娟的 洋流發電水下海生物附著及防污塗料分析 (2011),提出高雄興達漁港關鍵因素是什麼,來自於防污塗料、黑潮發電、海生物附著、鋼材銹蝕。

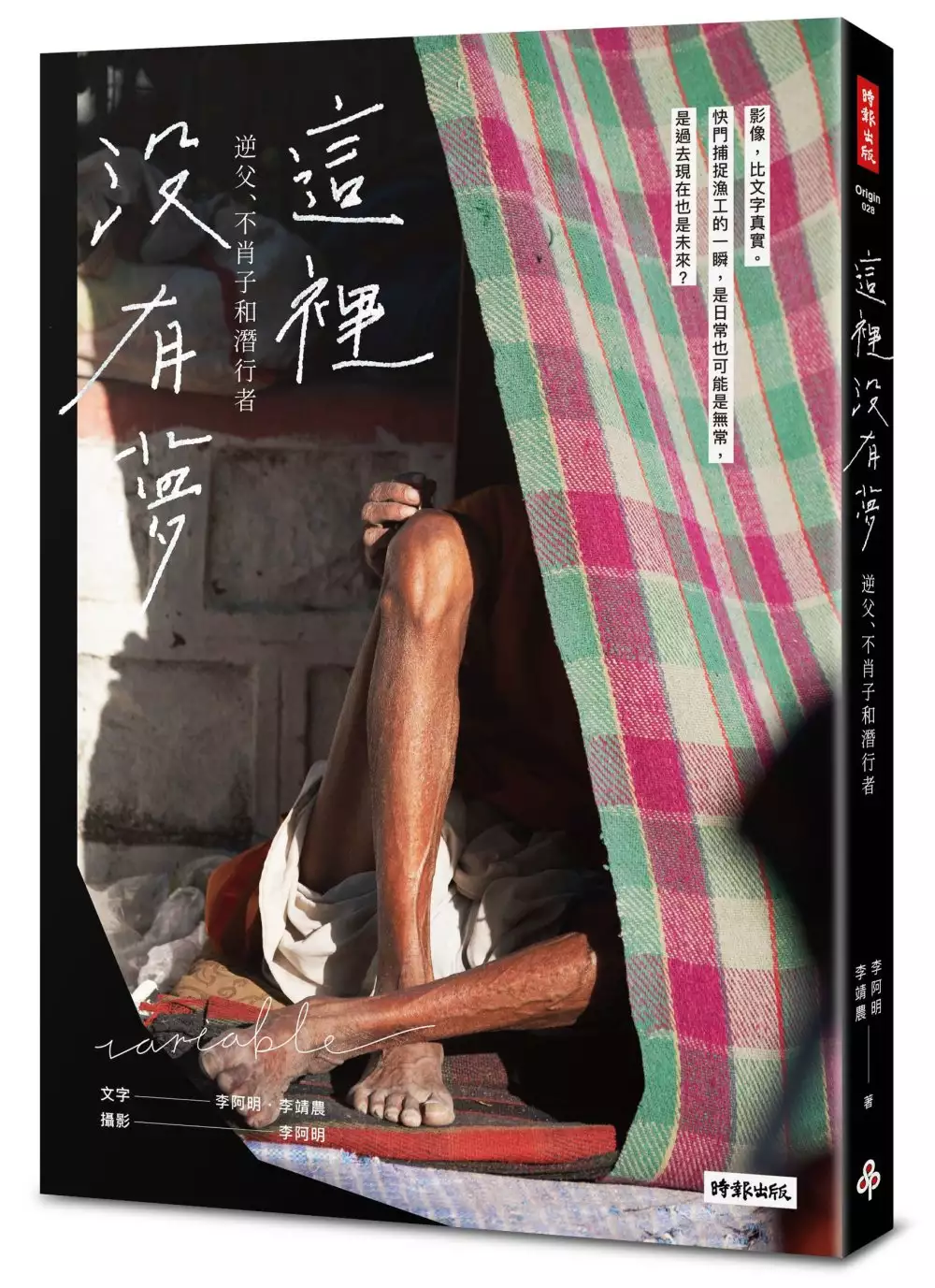

這裡沒有夢:逆父、不肖子和潛行者

為了解決高雄興達漁港 的問題,作者李阿明,李靖農 這樣論述:

影像,比文字真實。 快門捕捉漁工的一瞬, 是日常也可能是無常, 是過去現在也是未來? 《這裡沒有神:漁工、爸爸桑和那些女人》出版後, 作者李阿明從顧船ㄟ爸爸桑多了作家身份 生活增添了鏡頭外、照片後的風浪, 老人不改其志,繼續佇港紀實, 加入兒子李靖農共筆, 互嗆互嘲既往人生。 南方漁港,夜宿遠洋漁船的昔時報攝影記者,以一本影文書,外籍漁工作題的:《這裡沒有神》令人驚豔在前,感傷在後,猶若漁港防波堤外的潮湧,看海的李阿明多少感概。 好評推薦 李阿明按下相機快門,留存笑與淚群像。漁工們一定有夢:黃鳍鮪魚、巴丹島和蘭嶼潮湧之間的鬼頭刀追

逐、吞咬蝴蝶四的飛魚群;逃與追,暴烈與溫柔的魚語說些什麼話?—台灣作家/政治評論者林文義 看了李阿明的新書前言,我流淚了。我想,我們可以談一下「人生的感想」了。人,一生的路,本就像爬山,也像考試題目。爬得越高(不是社會地位的高) 就看得越高、越廣、越遠。然後,你就會知道你在哪裡,就多肯定一些自己在這條路上的存在價值,也就越清楚自己該做些什麼。—臺灣藝術家/天棚藝術村創辦人薄茵萍

高雄興達漁港進入發燒排行的影片

微解封消息讓民眾開始放鬆,各地開始出現大量人潮。高雄興達港漁市連續兩週湧入上千人造訪,尤其週日一天湧入3千多人,也因為單一出入口,排隊人龍一度排到近200公尺,引發擔憂,高市經發局今天勒令漁市暫停營業2天,全面清消,做好管制才能復業。

詳細新聞內容請見【公視新聞網】 https://news.pts.org.tw/article/534788

-

由台灣公共電視新聞部製播,提供每日正確、即時的新聞內容及多元觀點。

■ 按讚【公視新聞網FB】https://www.facebook.com/pnnpts

■ 訂閱【公視新聞網IG】https://www.instagram.com/pts.news/

■ 追蹤【公視新聞網TG】https://t.me/PTS_TW_NEWS

#公視新聞 #即時新聞

洋流發電水下海生物附著及防污塗料分析

為了解決高雄興達漁港 的問題,作者洪蕙娟 這樣論述:

為使北太平洋最大的海流--黑潮之(Kuroshio)之海洋能可以擷取使用,必須興建黑潮發電之設施及設備。但發展海流發電相關設備和載具時,因設備和載具會置放在海下,故面對發電設備和載具之海生物附著是一個重要的影響因素,如果附著嚴重會使設備重量增加、損壞以致無法動作,進而影響發電能力。本文利用實驗的方法,選取3間公司8種塗料配比,噴塗在12塊不同材料的試片上,將試片置放在高雄興達漁港的海域實驗場中進行觀察與研究,經過一年期間檢視不同階段的生物附著與板材變化,並量測海水性質,觀察及記錄海生物在試片上的生長及附著情況,比較出適合的海洋防污塗料,做為運用於發電設備及載具設計時防止海生物附著的參考。試驗

結果有5種海生物:藤壺、管蟲、紅藻、海鞘及河殼菜蛤,會依不同的塗料試片及時期有不一樣的附著程度,並以「藤壺」與「管蟲」的生長最為快速且數量也最多,而板材的性質並不會對海生物的附著有所影響;防止海生物附著最好的塗料是『B組』塗料7465HS SPC,海生物附著嚴重的塗料是『C組』塗料Cukote3445及Biocop 1205。

台灣味菜市場

為了解決高雄興達漁港 的問題,作者楊路得 這樣論述:

28座台味菜市仔,最道地的家鄉滋味,最豐富的人情故事。 菜市仔,最想念的家鄉味! 俗稱菜市仔的傳統市場,不僅販賣琳瑯滿目的食材,更是展現不同族群各自獨特的飲食文化。不管是客家人、外省人、本省人或原住民,甚至新移民,都因為不同的生活習慣,讓食材活了起來,菜市場的面貌與人文味也因此更加鮮明豐富。 作者藉由家族的廚房故事,帶出台灣近五十年來飲食文化,講述南北各地台灣市場內特別濃厚的民情點滴,並發展至個人的私房美食,以最道地的普羅大眾文化──市場的人物、食材與店家風貌,展現屬於在地的菜市場。 本書特色 1.作者深入走訪南北台灣各區具特色的傳統市場,並將市場裡食材帶回廚房,

料理成桌上私房佳餚的故事。 2.作者藉由家族廚房故事,帶出台灣近五十年來飲食文化,講述台灣市場風貌與人情點滴,並以最道地的普羅大眾文化──市場的人物、食材與店家風貌介紹,展現屬於在地的家鄉味。 3.市場,本身所販賣食材雖大同小異,然而台味菜市場最大的差異,其實是在不同族群之食材與飲食文化的思維。不管是客家人、外省人、本省人或原住民,甚至新移民,因著這些人與其不同的生活習慣與文化,讓食材活了起來,菜市場的面貌與人文味也因此豐富起來。