鳳山救國團課程表的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦聖嚴法師寫的 抱疾遊高峰(第3版) 和黃正智的 青春不如煙:親愛精誠的時空膠囊1984都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自財團法人法鼓山文教基金會-法鼓文化 和達觀所出版 。

國立彰化師範大學 輔導與諮商學系 林清文所指導 林子世的 台灣當代政治異議者之生命經驗初探──以自決建國實踐者為例 (2020),提出鳳山救國團課程表關鍵因素是什麼,來自於建國運動、台灣地位未定、解殖。

而第二篇論文國立清華大學 中國文學系 祝平次所指導 李威寰的 道德統治與因果教化:臺灣官方與民間儒教的互動(1930s-1960s) (2020),提出因為有 臺灣儒教、黃贊鈞、中國文化基本教材、孔孟學會、人海回瀾、正言的重點而找出了 鳳山救國團課程表的解答。

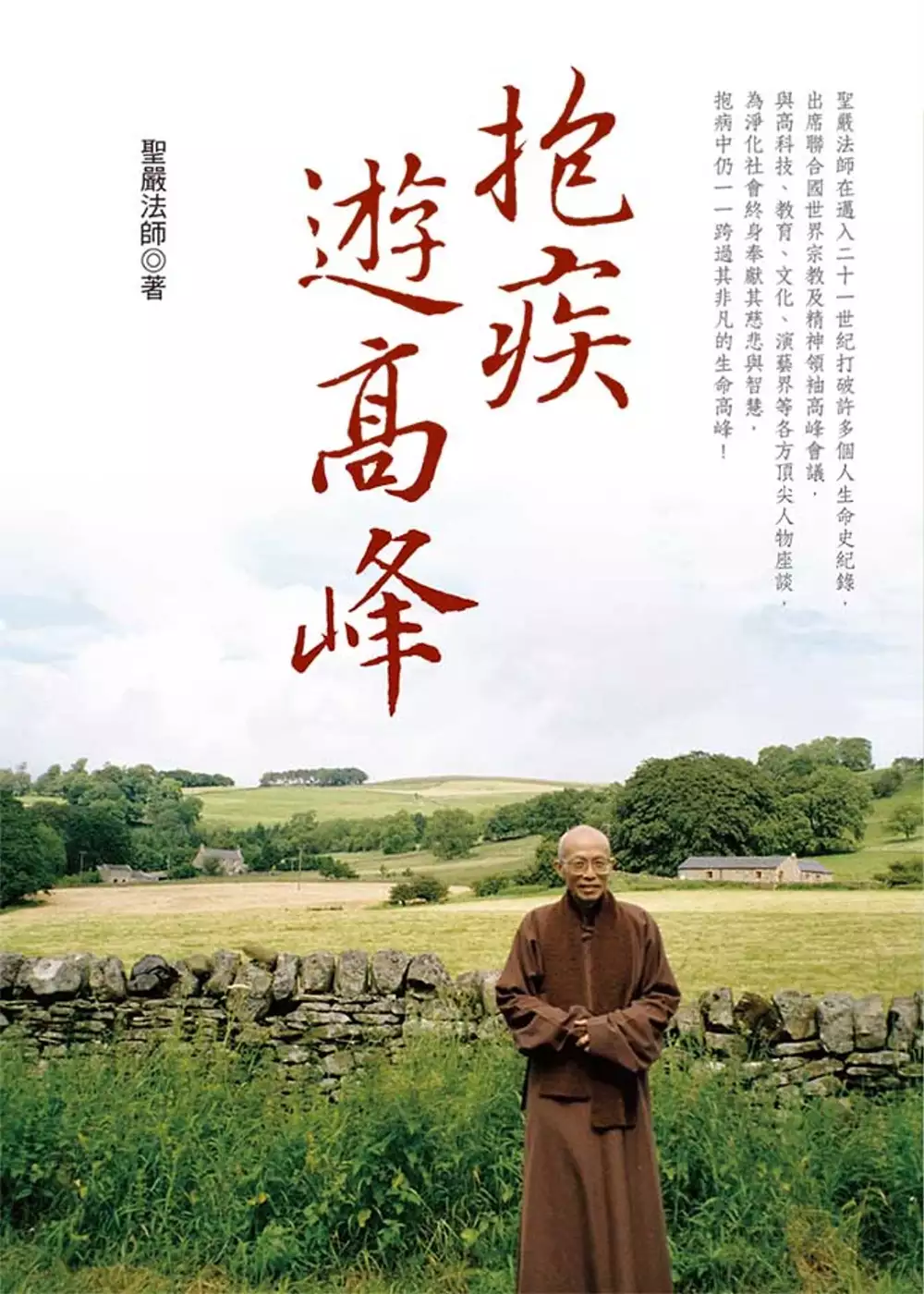

抱疾遊高峰(第3版)

為了解決鳳山救國團課程表 的問題,作者聖嚴法師 這樣論述:

聖嚴法師在邁入二十一世紀打破許多個人生命史紀錄,出席聯合國世界宗教及精神領袖高峰會議,與高科技、教育、文化、演藝界等各方頂尖人物座談,為淨化社會終身奉獻其慈悲與智慧,抱病中仍一一跨過其非凡的生命高峰! 曾有一位傑出的登山家,於聖母峰歷劫歸來後告訴朋友們說:「高峰絕無坦途。」我以老病之身,活到七十一歲,才經歷到人生的高峰,旁觀者可能覺得風光,而我自己,雖非攀登極峰與死神賭命可比,由於體力不濟、學問淺薄、德養未充、業障太重,所以一路顛顛沛沛。博得這些榮譽,對於佛法的普及當然有用,於我個人的幻軀來說,無非是虛名而已!——聖嚴

台灣當代政治異議者之生命經驗初探──以自決建國實踐者為例

為了解決鳳山救國團課程表 的問題,作者林子世 這樣論述:

本研究旨在了解自決建國實踐者的生命經驗,以「主體的生命經驗所再現的心理境遇與社會結構意義」為探究的立基點,梳理台灣特殊的歷史文化脈絡,進而探討:1. 成為自決建國實踐者的緣由為何? 2. 成為一位自決建國實踐者有怎樣的生命經驗? 3. 其生命經驗凸顯出什麼樣的心理社會意義?本研究邀請三位自決建國實踐者進行半結構的深度訪談,以敘事研究的「整體─內容」與「類別─內容」分析方法,形成自決建國實踐者的生命敘事,並歸納出研究結論如下:一、成為自決建國實踐者之緣由:(一)公民責任;(二)台灣主體性意識;(三)價值信念;(四)「他者」的推波助瀾;(五)行有餘力。二、自決建國實踐者之生命經驗:(一)實踐形式

的侷限性;(二)自決建國是眾多社會議題的核心;(三)對「國家正常化」的批評;(四)台灣社會怪現狀;(五)人際影響;(六)行為的轉化。三、自決建國實踐者之生命經驗凸顯的心理及社會意義:(一)觀點群體;(二)社會情懷;(三)情緒困擾;(四)政治汙名;(五)「政治出櫃」的風險;(六)語言召喚存在;(七)轉化學習;(八)壓迫的多重樣貌。

青春不如煙:親愛精誠的時空膠囊1984

為了解決鳳山救國團課程表 的問題,作者黃正智 這樣論述:

★那一年,他們都還是小屁孩,進了預校,走上一條不再平凡的路。 有鐵的紀律,也有愛的教育;有淚的情誼,也有血的教訓, 不論多少年後再談笑回顧, 青春定格之後,就成了永恆的成長印記。 本書作者特別以自己親身經歷,對軍校生活加以詳細敘述,其中充滿歡笑和淚水,也有珍貴的友情與現實的殘酷,就是要讓讀者不再對軍校產生偏見和誤解,進而與讀者分享自己在軍校的喜怒哀樂。 推薦(按姓氏筆劃) 1.中正國防幹部預備學校 校長 洪志安少將 2.前海軍軍官學校 校長 陳新發少將 3.卡內基大中華地區 負責人 黑幼龍 4.國立虎尾高中 校長 楊豪森 5.幼獅文化事業股份有限

公司 總編輯 劉淑華 6.前溪湖高中 校長 蔡慧登

道德統治與因果教化:臺灣官方與民間儒教的互動(1930s-1960s)

為了解決鳳山救國團課程表 的問題,作者李威寰 這樣論述:

本文將臺灣有關儒教的論述立場分成兩大類型。第一種類型,是「官方」認可的儒教,由掌握國家統治權力與文教政策的官員、學者為代表;第二種類型,是流行於「民間」的儒教,由沒有統治權力的基層士紳、文人,與一般民眾共同信守、發展而成。從內涵層面觀察,這兩種儒教最大的差異,在於對儒教的「宗教」性質的態度;官方的立場傾向排斥,民間立場則盡力擁護。本文認為,臺灣儒教發展史的其中一種重要面相,就是官方與民間儒教兩種群體各自發展,卻也不斷互相影響的過程。這種發展的歷史結構,可以上溯到清領時期官方的科舉、廟學制度,與民間的文昌、鸞教信仰的互動;並持續形塑於日治時期,日人的「同化」政策,與鸞堂發展勃興、孔廟民間化的關

係中。戰後,日人離開臺灣,取而代之的民國政府,為臺灣的民間儒者帶來了以國族主義為基底的現代轉型壓力;本文以高中「中國文化基本教材」、國文、公民、歷史等課程,與孔孟學會發表的論述,代表此時期官方儒教的立場;又以跨越日治與戰後時期的北臺民間儒者──黃贊鈞、施教堂等人的出版事業,代表此時期民間儒教的活動與論述。本文主要的研究議題,就是臺灣的民間儒者如何在一九三○到六○年代,與跨越政權變化的不同官方儒教互相折衝或整合。本文最重要的論點是:無論是日人或民國政府,都利用其體制性權力,透過學校教育促使民眾認可官方的儒教觀,並排斥民間的儒教觀;另一方面,臺灣的民間儒者雖然面臨官方壓力,卻始終不放棄自身的「宗教

」信念。為了這個堅持,民間儒者或者擴大社會網絡連結,或者對官方的意識型態虛與委蛇,但也都持續保持一個合作協力的態度,以減輕官方的壓迫。最後,從文教政策對整體儒教活動的影響來看,1967年「中華文化復興運動」的發起,可以被視為臺灣儒教發展史的另一個轉型階段的開始。本文的論點與發現,辨明儒教活動在臺灣文化史上的價值──即使脫離了科舉制度,邁進現代化社會,以「儒」為標籤的道德論述仍持續與政治意識型態、倫理觀、宗教信仰等環節緊密連動。其次,無論從儒教文化圈的視角,或是從儒教思想史的視角來看,本文都能貢獻一個具體實例,來說明「儒」的多元性:一方面,「儒教」在不同地域、不同情境中,確實可能發展出互有異同的

制度與生活;另一方面,「儒教」在不同身分、不同社會地位的儒者身上中,其內涵可能會有相當大的差異,這是我們談論「儒」的時候,不能忽略的事實。