wilson網球袋的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦TimothyFerriss寫的 人生勝利聖經:向100位世界強者學習健康、財富和人生智慧 和AdrianOwen的 困在大腦裡的人:揭開腦死、昏迷、植物人的意識世界,一位腦神經科學家探索生與死的邊界都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自三采 和采實文化所出版 。

育達科技大學 觀光休閒管理系碩士班 邱文頊所指導 邱昱瑞的 銀髮族休閒活動參與、旅遊行為與幸福感之研究 (2020),提出wilson網球袋關鍵因素是什麼,來自於休閒活動參與、旅遊行為、幸福感。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 體育學系 鄭志富、施致平所指導 李嘉宜的 從非迷到著迷-女球迷形塑歷程之探究:形成脈絡、認同與實踐 (2015),提出因為有 迷、女球迷、球隊認同、球員認同、社群認同的重點而找出了 wilson網球袋的解答。

人生勝利聖經:向100位世界強者學習健康、財富和人生智慧

為了解決wilson網球袋 的問題,作者TimothyFerriss 這樣論述:

★美國亞馬遜網路書店總榜、《紐約時報》暢銷榜雙冠軍 ★超過千名讀者及影音部落客大推:「這是我讀過最實用的一本書!」 ★從超過3億下載量的Podcast節目《提摩西費里斯秀》擷取精華而成 出版界的奇葩,提摩西‧費里斯帶著他的新書回來了! 勵志也要「花最少時間、獲得最大效果」, 直接向「人生勝利組」取經,從身體、腦袋、內心開始改變, 讓你活得更健康、更富足、更有智慧! 別誤會了,這不是向你精神喊話的心靈雞湯, 而是讓你成功複製強者經驗的超實用工具書。 在過去兩年內,提摩西在他的節目中採訪了超過百位世界級專業人士,包括好萊塢明星、極限運動員、暢銷作

家、科學家,還有無數商業巨頭及創投家。他將這些人的經驗濃縮成「工具」,實際用在自己身上,治好了纏身多年的萊姆病,投資賺了幾百萬,並修復了幾段重要的人際關係。 我們總是認為,成功人士的經驗無法完全複製,因為他們和我們的出發點不同,因為他們是人生勝利組。你知道嗎?提摩西才沒有在鳥這個的。他從這些強者的人生故事中抽取精髓,歸納出可實際執行的細節,例如他們早上起床的第一個小時都在做什麼?他們都怎樣保持身材?他們都看什麼書和電影?他們聽過最好和最爛的建議是什麼?最重要的一點,他們是如何問問題的?提問就是你寶貴的鋤頭,對的問題可以敲開人心、敲開機會的大門。學習這些人的思維模式,調整自己的角度,你就會

看見不一樣的世界。 全書歸納為「健康」、「財富」、「智慧」三大主題, 收錄超過一百位名人的訪談精華片段。 在這本書中,你可以跟這些人學到: - 向好萊塢動作巨星阿諾.史瓦辛格學習如何將缺點化作最大優勢 - 向奧斯卡及葛萊美獎得主傑米.福克斯學習如何面對恐懼 - 向世界公認征服最多障礙賽選手阿梅莉亞.布恩學習利用「桑拿」提升肌耐力 - 向生酮抗癌科學家多明尼克.達格斯提諾學習如何不靠斷食維持酮症狀態 - 向美國海軍陸戰隊暨海豹部隊教官帕維爾.塔索林學習三種投報率超高的體能訓練動作 - 向美國未來研究所資深研究員珍.麥戈妮格學習用電玩來治療失眠 - 向矽

谷傳奇人物馬克.安德森學習如何運用「紅隊」進行壓力測試 - 向全美前25大天使投資人凱文.羅斯學習「直覺式投資」 - 向LinkedIn創辦人雷德.霍夫曼學習拆解問題的能力 - 向皮克斯總裁艾德.卡特姆學習藝術家觀看的方式 - 向《連線》雜誌創辦人凱文.凱利學習如何經營「一千個鐵粉」 - 向美國頂尖駭客沙米.坎卡學習如何防禦被「駭」(或是被大公司偷取資料) - 向世界知名績效教練東尼.羅賓斯學習有效「打開」一整天的晨間9分鐘冥想 - 向行銷大師暨暢銷商管作家賽斯.高汀聽取教養孩子的建議 - 向《把妹達人》系列作者尼爾.史特勞斯學習如何從對話中打開對方心房 -

向《牧羊少年奇幻之旅》作者保羅.科爾賀學習如何捕捉寫作點子 - 向舊金山第一批女性消防員卡洛琳.保羅學習如何突破社會的刻板印象 這些不過是全書中的一小部分, 還有更多濃縮的技巧、磨利的戰術,以及其他地方找不到的技術性建議。 如同本書受訪者阿諾‧史瓦辛格所說的,每個人想成功都需要一點幫助。 就讓這本書幫助你,成為你心目中更健康、更快樂、更好的自己。 閱讀本書的五個提示: - 從你認識的或喜歡的名人開始(不只欣賞他的「人」,也想了解他的價值觀) - 從你感興趣的主題開始(例如《身體調校聖經》的運動迷一定要看「健康」單元的前幾位受訪者) - 不要錯過「同場加

映」單元(出自作者或受訪者深入講解的重要招式) - 不吸引你的地方就自由跳過(對不同的人來說,最有價值的段落也不一樣) - 但要跳得聰明(在跳過的段落做記號,也許這些地方就是你的瓶頸或盲點) 這些世界級強者的共通點: - 超過80%的人平常會做某種正念(mindfulness)或冥想練習。 - 超過四十五歲的男性竟然大多不吃早餐,不然就只吃一點點。 - 許多人睡覺時會使用溫控床墊,讓自己一夜好眠。 - 習慣靠重複聽同一首歌來專心。 - 都曾投入自己的時間和金錢進行某種專案或研究,然後提供給潛在買家。 - 相信「失敗只是一時,並非永遠」。 - 將他人眼中

的「弱點」轉變成自己的巨大競爭優勢。 - 了解提問的重要性;你提出的問題是什麼樣的格局,你就會得到同樣價值的答案。 - 這些大人物幾乎都是凡人,但是能把一、兩個長處發揮到淋漓盡致。 熱烈推薦 關鍵評論網創辦人 楊士範 哈佛心理學專家 劉軒

銀髮族休閒活動參與、旅遊行為與幸福感之研究

為了解決wilson網球袋 的問題,作者邱昱瑞 這樣論述:

本研究主要在進行銀髮族休閒活動參與、旅遊行為與幸福感之關係的探究,並依據研究所得之結果給予政府機關、民間相關機構及銀髮族自身建議。本研究採問卷調查法,以發放問卷讓受試者填寫的方式進行研究,並將蒐集到的資料進行結果分析,以作為結論與建議之依據。本研究針對苗栗縣六所樂齡學習中心之參與學員進行調查,共發出300份問卷,回收300份,經剔除填答不完整或填答一致之無效問卷4份後,有效問卷296份,問卷回收率達98.67%。經統計分析獲致結論如下:一、以休閒活動參與來說,在視聽娛樂類裡以「唱歌」佔大多數;在社交活動類裡以「參加社區聚餐」佔大多數;在戶外休閒活動裡以「養生運動(如:太極拳、氣功、元極舞等)

」佔大多數。二、以旅遊行為來說,在旅遊動機裡以「增加人際互動機會」佔大多數;在旅遊方式裡以「自行規劃旅遊」佔大多數;在旅遊吸引力裡以「旅遊景點特色美食多」為主要吸引力。三、以幸福感來說,研究結果顯示苗栗縣參與樂齡學習之銀髮族,其幸福感屬中等偏高程度。其中又以「社會幸福」得分最高,其次是「生活滿意度」、「情緒幸福」,「身體健康」得分最低。四、透過人口變項與休閒活動整體及各層面分析發現:性別只對戶外休閒活動有影響性;年齡61-70歲銀髮族在參與休閒活動中比例最高;教育程度高中(職)、專科及大學之受試參與休閒活動比例較高;居住狀況對休閒活動參與無影響性;經濟狀況小康之受試者在各類休閒活動參與比例較高

;健康狀況越好之受試者,其休閒活動參與意願越高。五、透過人口變項與旅遊行為整體及各層面分析發現:性別只對旅遊方式有影響性;年齡70歲以下之銀髮族參與旅遊行為比例較高;教育程度與居住狀況對旅遊行為無影響性;經濟狀況小康之銀髮族參與旅遊行為比例較高;健康狀況普通、良好及很好之受試者參與旅遊行為比例較高。六、透過人口變項與幸福感整體及各層面分析發現,性別與居狀狀況對自覺幸福感高低無影響性;年齡70歲以下之銀髮族自覺幸福感較高;教育程度國中以上受試者自覺幸福感較高;經濟狀況小康之受試者在幸福感整體及「生活滿意度」、「情緒幸福」、「社會幸福」及「身體健康」感受較佳;健康狀況越好之受試者其自覺幸福感越高。

七、銀髮族休閒活動參與、旅遊行為與幸福感呈顯著正相關,意即銀髮族參與休閒活動或參與旅遊活動頻率增加,其自覺幸福感越好。

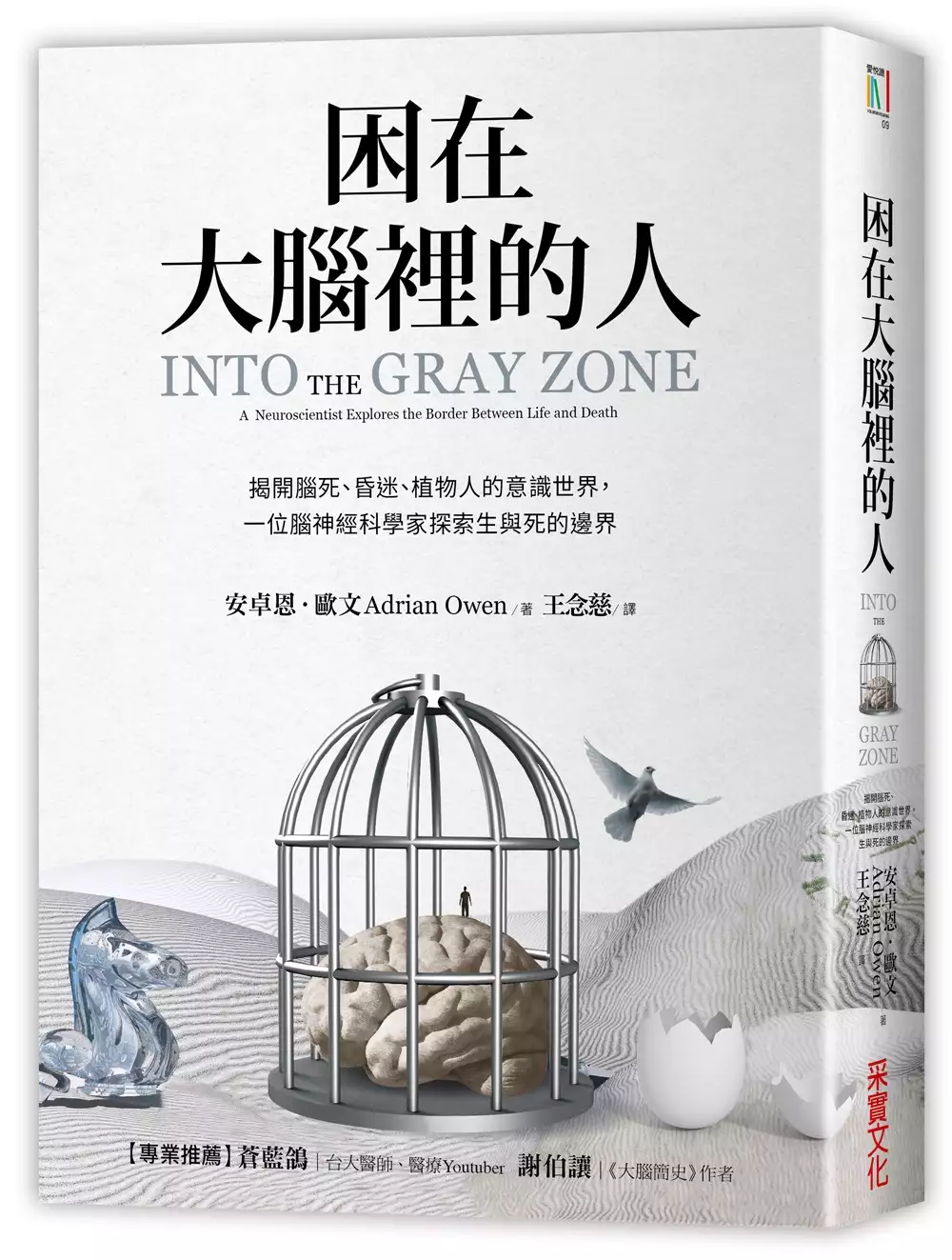

困在大腦裡的人:揭開腦死、昏迷、植物人的意識世界,一位腦神經科學家探索生與死的邊界

為了解決wilson網球袋 的問題,作者AdrianOwen 這樣論述:

他們似生非死,在泥淖裡苦苦掙扎 陷入意識灰色地帶,如同浮沉混濁意識的孤鳥 判定對外界無反應的患者,有如徘迴在大腦迷宮的旅人…… ★英國廣播電視台BBC專題追蹤報導 ★CNN《60分鐘》專訪專題 ★泰晤士報、紐約時報、每日郵報、洛杉磯時報……各大國際媒體專題報導 「腦死」究竟是怎麼樣的狀態?「昏迷」的人聽得到我們說話嗎?「植物人」會痛嗎?對腦神經科學家安卓恩.歐文來說,他們是徘徊在「意識灰色地帶」的人,他們都是「困在大腦裡的人」! ■無反應不表示沒意識——引爆科學、醫學與哲學思辨的最新大腦研究 科學家把介於有意識與腦死的模糊地帶稱之為「意識灰色地帶」

,這類患者不是腦部嚴重受創,就是中風和退化性疾病(如阿茲海默症和巴金森氏症)的受害者。雖然這些病人很多對外界都沒有反應,且他們的醫生和家屬也都認為他們無法思考,但在歐文的研究中卻發現,這當中卻有為數不少的病人不太一樣。 這些與眾不同的病人,其實還擁有完整的心智,只不過受制於受損的大腦和軀體,才讓他們無法與外界溝通。歐文帶領團隊藉由各種精密的大腦掃描技術、聽覺刺激,甚至是亞佛烈德.希區考克的影片剪輯,發現了這個失落的族群。不只寫下了醫學史的新篇章,還引起了無數科學家、醫師和哲學家對生命的意義、價值和目的的討論! ■為意識孤島,搭建溝通橋梁 當至親至愛陷入意識灰色地帶,最

多的親屬都想知道──你痛苦嗎?、你快樂嗎?以及最後,也最關鍵的一題:「你,還想活著嗎?」 本書紀錄歐文運用最新的科技,與這群失落的族群「溝通」的故事,他不只是「找到」被困在大腦裡的病人,更能實際和他們溝通,並以引導式的問題得到他們的回覆。 #因紛爭摔傷成為植物人的大學籃球校隊傑出球員──艾咪的故事 歐文刻意詢問艾咪只有她能回答的個人問題,透過大腦活動反應位置不同,發現艾咪竟然能精準回答一連串的問題,在意識孤島中找到艾咪。被判定為植物人的她不只活著,且具有完整的意識!從此,家人改變對艾咪的照護方式,做任何事都向她解釋,隨時告訴她家人的生活狀況,帶她去看電影,幫她舉辦慶生會。歐文

的發現,使得艾咪被困在軀殼裡長達七個月後,才終於又被當作一個人對待。 #因重感冒引起急性瀰漫性腦脊髓炎的托兒所老師──凱特的故事 凱特是歐文研究的病患中,首位從意識灰色地帶歸來的人。歐文透過家人照片與隨機照片的混合測試,發現凱特看到家人照片時,大腦有反應,證實她是有意識的。檢查後幾個月,凱特竟然奇蹟似地醒了過來,醒來的凱特能清楚描述自己被困在灰色意識裡的狀態,也證實當時她會感覺痛,也曾想發出聲音但身體怎麼也做不到,連想停止呼吸自殺也無能為力。這告白,十分令人揪心。 歐文的凱特研究,凸顯了當代醫學技術對於這些身體無反應者的了解仍不夠多,還有待更深入的研究與發展。 ■持續為

困在大腦裡的人請命 歐文至今仍持續為這些深陷意識灰色地帶的患者努力,有朝一日,隨著「腦機介面」裝置的蓬勃發展,也許我們將能徹底改變與這群無法表達的患者溝通,這不僅改寫我們的未來,改變腦損傷患者的癒後狀況,更開創全人類擁有心電感應和超強智力的無限可能性! 【專業推薦】(依姓氏筆劃排序) 蒼藍鴿|台大醫師、醫療Youtuber 謝伯讓|《大腦簡史》作者 ★ 各界盛讚 ★ 這是一本極為發人深省的書,它會讓你開始思考人生中最基本的概念:活著的意義以及成就你這個人的根本。安卓恩.歐文不僅是科學家中的翹楚,也是出色的說書人。 ──丹尼爾.列維廷(Daniel J. Lev

itin), 著有紐約時報暢銷書《迷戀音樂的腦》(This Is Your Brain on Music)和《精明的腦袋》(直譯,The Organized Mind) 欲探究意識和人類精神邊界者的必讀佳作。神經科學家安卓恩.歐文將帶領我們展開一段迷人又揪心的旅程,探索人類經歷中最神祕的領域:生與死的灰色地帶。書中他將以權威、熱情和出乎意料的幽默筆觸,敘述這場真實的科學探險故事。《困在大腦裡的人》是一本引人入勝的讀物,你的眼界、心胸和思想都將因它開拓。 ──賈許.赫維茲(Joshua Horwitz), 二一五年「國際筆會/E.O.威爾遜文學科學寫作獎」(PEN/E. O.

Wilson Literary Science Writing Award)得主, 著有《鯨魚戰爭》(直譯,War of the Whales: A True Story) 這本書絕對會是你讀過最動人又吸睛的科普書。安卓恩.歐文在《困在大腦裡》,不僅以該領域研究先驅的角度清晰描述了神經科學最前線的狀況,也從一個家屬的角度去深刻描述每一段與他切身有關和探索病人意識的點點滴滴。歐文巧妙地把這兩股脈絡融合在一起,進而帶出關於人類本體和價值的重要道德問題。 ──丹尼爾.博爾(Daniel Bor), 著有《貪婪的大腦》(The Ravenous Brain: How the New

Science of Consciousness Explains Our Insatiable Search for Meaning) 極為感人、深遠又精彩絕倫的著作,字裡行間都可看出他對生命和科學的熱情。歐文一直致力於神經科學的探索,他希望改變人們對植物人的想法,並讓病人和家屬得到他們渴求的答案。他的這段探索歷程高潮迭起,讀者無不笑中帶淚、又驚又喜。 ──約翰.鄧肯(John Duncan), 著有《智慧由何來》(直譯,How Intelligence Happens)

從非迷到著迷-女球迷形塑歷程之探究:形成脈絡、認同與實踐

為了解決wilson網球袋 的問題,作者李嘉宜 這樣論述:

運動場域向來被視為男性陽剛的場域,但近年來在台灣職棒比賽現場,女性觀眾人數逐年增加,甚至展現出對支持球隊的高度忠誠,成為職業運動場上值得關注的新興族群;又過去關於運動迷之文獻雖多,卻多處於以男性為主的概念,女性球迷一直未受到重視。爰此,本研究旨在探討中華職棒高涉入的女性球迷之形成歷程、認同意涵與其支持行為。研究過程中,本研究採取質性研究方式,藉由「焦點團體訪談」與「深度訪談」兩種方式取得資料,以10位「近一年進場觀賞職棒賽事次數高於20場以上」之女球迷為本研究參與者,從她們個別的主體經驗與行為出發,從而揭示其認同形成的脈絡與意義。研究結果發現,深度女球迷從最初非球迷到高度參與,有著心理態度的

循序變化以及內在心理與外在行為交互影響的過程。在形成迷之最初,她們主要是在父親、同儕與國際賽期間之大眾媒體三種代理人的引介下認識棒球,從而開啟其心理變化歷程,從開始喜歡到建立情感依附再發展出其忠誠。而情感建立關鍵期發生在她們成年後,因為這階段她們有經濟能力與自我時間,得以密集進場觀賽,方從中建立起對球員與球隊高度認同。這樣的認同,並非來自於球員外表吸引力,她們更看重的是球員的球技表現、球員散發出的個人特質、態度,整體球隊展現出的精神、球團的經營方式等;同時,她們以專業素養和自我意識的選擇突破了傳統在女球迷身上的性別框架以證明其球迷的真實性;也因同屬某隊球迷而和其他人建立起群體認同。因此,棒球成

了她們生活重心,讓她們投入熱情與感情,盡情徜徉於棒球場上,也進而產生一系列女球迷的實踐行為,包含感性關懷層面、文本再造的生產性以及高消費能力。研究者建議球團應該多加重視這群在意情感連結、有消費能力也願意投入的消費者,繼續維繫她們的忠誠並培養更多其他可能的深度女球迷;也建議未來更多女球迷的議題應持續被關注討論,呈現女球迷更多元的面貌。