卓君澤鍾承佑分手的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦楊智傑寫的 小寧 可以從中找到所需的評價。

另外網站【愛上女主播】冒險王為她爆瘦10公斤卓君澤29歲成執行長也說明:卓君澤 曾開出理想男友條件是「喜歡健身、有一些; Lamigo球星鍾承佑是卓君澤公開承認的男友之一,2人. 2016年爆出卓君澤跟「冒險王」惟毅分手,2人已經 ...

國立臺中教育大學 諮商與應用心理學系碩士班 陳易芬所指導 黃瑋翎的 麵包v.s.愛情─成年早期子女親密關係被反對之親子衝突與因應 (2019),提出卓君澤鍾承佑分手關鍵因素是什麼,來自於成年早期、親密關係被反對、親子衝突、因應。

而第二篇論文國立高雄師範大學 國文教學碩士班 吉廣輿所指導 符明珠的 蕭麗紅小說的文化記憶書寫研究 (2006),提出因為有 蕭麗紅小說、文化書寫、歷史記憶、本土鄉俗的重點而找出了 卓君澤鍾承佑分手的解答。

最後網站卓君澤 - 台灣棒球維基館則補充:出生日期:1989年02月25日(33歲) · 身高體重:162公分48公斤 · 出生地點: ROC.gif 中華民國臺灣省南投縣 · 最高學歷:世新大學新聞學系 · 親屬關係:廖亦崟(藝名威廉,為其 ...

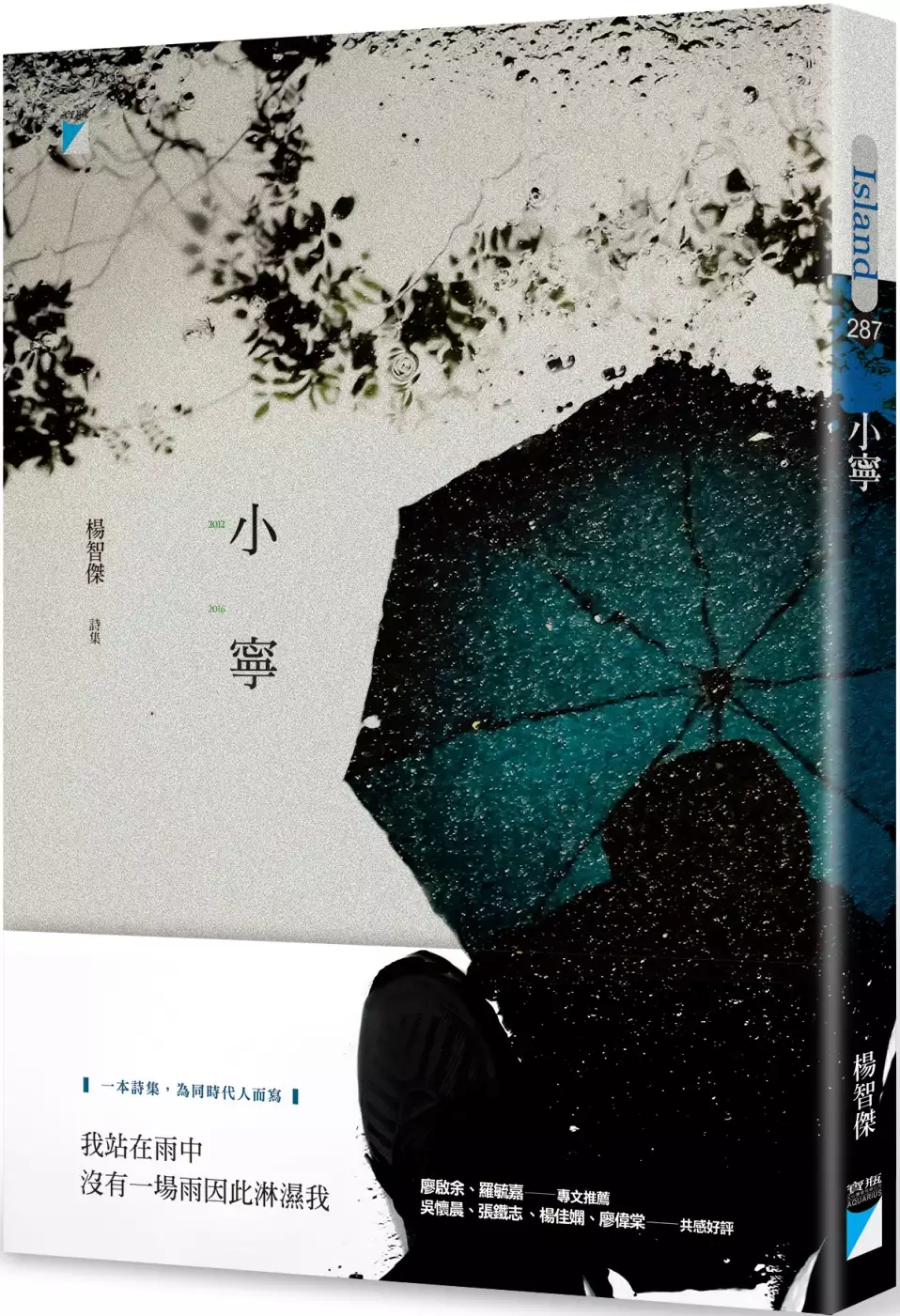

小寧

為了解決卓君澤鍾承佑分手 的問題,作者楊智傑 這樣論述:

我們選擇了雨 歷史卻未選擇 在熄滅我們的雨中化為烏有 ▍一本詩集,為同時代人而寫 小寧和阿俊,象徵島嶼上的青年男女,他們在街頭遭逢的困惑,社會競爭中無所遁逃的焦慮,以及對平凡生活意義的追尋,無一不是一個世代下人們曾經或終將歷經的過程──那些相愛到離散,希望與失落,歡愛與放逐…… 記錄一代人的情感散落在每一場雨水之中,流淌成一個世代的歷史。 // 我站在雨中 沒有一場雨因此淋濕我 // 名人推薦 ▍誰不是自己僅有的不敗之地──詩人、作家共感好評 《小寧》是一本青春的懺情詩,情愛的追索與回憶中,小寧與阿俊走過島嶼四方,度過最最激烈的盛夏,少男女心底卻總是憂

傷又快樂得不知所措;原沒有一片海浪值得再次重來…… 《小寧》是一本時代的製圖學,戀人攜手走過政權邊境,夜來鄉及鹿耳門,安那其與釣蝦場。愛慾的底藴原是詩人活過抗爭過的島國場景;原有一座島比生死更慢,比時間冰涼…… 《小寧》開創了現代詩中難得一見的體例,全詩(由四十一首詩架構,但實可視為一敘事長詩)互證索隱,既是波特萊爾式的漫遊者(以文字擊劍),也直逼羅智成名作〈一九七九〉的青春紀年,戀人絮語讓喻意世界渾然一體呈現了。──吳懷晨(詩人,臺北藝術大學教授) 沒有比青春、自由與愛更迷人的主題。喧嘩與騷動,感傷與憤怒,激情與困頓,這本書是封溫柔情書,寫給這座還很青春但略顯蒼老的島嶼,以及這

個不安但不願放棄希望的世代。──張鐵志(作家) 《小寧》可視為楊智傑的時間筆記本,灰塵裡藏著一顆心。年分作為標題與起點,呼喚理想女性,以及若干幽微句法與情景鍛造的方式,難免透露了楊牧、楊澤與羅智成的氣息;然而,詩人有所繼承,同時也鮮明地塑造了富於個人色與時代風的島嶼新民群像,以及不容淡忘的關鍵場景。讀《小寧》,像走在陽光下的雨季,昂奮與抑鬱交錯,世界仍持續開展……──楊佳嫻(詩人,學者) 智傑詩歌語言中濕漉漉的感傷,來自私秘,也來自時代綿長的夢魘,詩人決意「加速自己的一無所有」卻成為一代人與虛偽世界決裂的宣言。久違了,這種小型羅曼史詩的肆意,它讓人不可自拔地在終將失去的青春中沉湎,

然後舔著傷口醒來,寫下虛構的編年史。──廖偉棠(詩人,作家)

麵包v.s.愛情─成年早期子女親密關係被反對之親子衝突與因應

為了解決卓君澤鍾承佑分手 的問題,作者黃瑋翎 這樣論述:

本研究旨在探究成年早期子女面臨親密關係被父母反對之親子衝突經驗與因應,以及社會文化脈絡對其經驗與因應之影響。研究者採用質性研究之敘事研究方法,立意取樣邀請到三位成年早期之女性受訪者,透過半結構深度訪談蒐集資料,故研究結果聚焦於女兒之經驗。本研究以「整體─內容」敘事分析方式進行分析,研究結果如下:一、成年早期女兒親密關係被反對之親子衝突經驗(一)成年早期女兒之親子衝突經驗有其歷程脈絡,可分為五個階段:「預設衝突期」、「衝突激烈期」、「衝突冷靜期」、「衝突緩和期」與「衝突化解期」。(二)女兒會知覺到父母有干涉其發展親密關係的行為,包含:「批評女兒」、「批評女兒的伴侶」、「傷害自已」、「經濟要脅」

、「柔情攻勢」、「介紹更好的對象」與「忽略女兒的交往狀態」。其中母親的行動積極性比父親高。(三)父母也會在衝突中傳達對女兒的擇偶傾向,包含:「高學歷」、「高社經地位的職業與收入」、「良好家庭背景」與「性格好且會照顧女兒」。二、成年早期女兒親密關係被反對之親子衝突因應(一)女兒於親密關係被反對之因應包含:「與伴侶一同往能被父母認可的方向成長」、「將關係中相處及成長的正向面展現給父母,報喜不報憂」,以及「運用社會支持的力量」。(二)女兒於親子衝突之因應包含:「思辨父母觀念之不合理之處,期待說服父母」、「後以迴避與離開衝突情境為主」,以及「情緒之自我照顧」。三、社會文化脈絡對成年早期女兒之親子衝突、

因應經驗之影響社會文化脈絡影響包含:「華人文化中糾結纏繞、權威角色為主的關係性質」、「難以改變親子階層的本質,女兒發展折衷之孝道詮釋」、「貧賤夫妻百事哀?─麵包與愛情的婚姻價值之爭」、「因性別而被強調之特定孝道與擇偶、婚姻期待」。最後,研究者依據研究結果,提出後續研究建議與對相關助人工作者之參考建議。關鍵字:成年早期、親密關係被反對、親子衝突、因應

蕭麗紅小說的文化記憶書寫研究

為了解決卓君澤鍾承佑分手 的問題,作者符明珠 這樣論述:

本文以和蕭麗紅小說的文化書寫有關的國族認同、儒家文化記憶、佛道文化記憶、傳統文學記憶、原鄉記憶等五個層面為架構,析論其作品的文化底蘊與歷史價值,分七章析論之,依次為:一、緒論:第一章在說明研究動機與目的、研究範圍與資源、前人的研究成果、研究方法及研究架構等。二、認同與出走——創作的時代背景:蕭麗紅成長的文化氛圍,長期籠罩在國民黨政府主導的大中國意識下,而她成長的布袋鎮,又是道地的鄉土環境,這使她早期的作品融合了「中國想像」與「鄉土台灣」混融的文化記憶;但晚近的《白水湖春夢》,中國情懷消失,本土視角貫串全書。對此轉變,第二章分「胸懷中國」和「立足台灣」兩節,探討她在鄉土記憶或國族意識上的重塑歷

程。三、儒家文化的灌輸:蕭麗紅的作品經常流露出儒家的道德教化,這與她自小所接觸的歷史意識與教育薰陶有很大的關係,在她成長、創作的年代,儒家的文化印記是深深烙印在一般人的心目中的,這樣的歷史記憶,成就了她作品中的文化書寫。第三章旨在論述蕭麗紅作品呈現的儒家文化記憶:第一節分別由祖孫、親子、手足、主僕及家族情感,析論「家族至上的倫理結構」;第二節「男尊女卑的社會意識」,則從女道不同男綱、傳統vs.顛覆的閨閣路線、失衡的婚姻天平三個角度,探究蕭麗紅筆下的兩性世界;第三節針對文本有關和諧的人情、向善的人性及淳厚的民德等民族性格的大量描繪,說明蕭麗紅依循儒家「文以載道的文學傳統」。四、佛道文化的滲透:蕭

麗紅長期鑽研佛法,她對佛理的體悟,經常藉由小說人物演繹出來,他們在遭遇人世無常、情愛糾葛後,往往選擇向佛、道靠攏,求內心的超脫與精神的平靜。本論文第四章探討的是佛家與道家的文化內涵,如何轉換成蕭麗紅小說中的記憶書寫。分三小節析論之:第一節說明道家「順應自然的處世哲學」,如何反映在小說人物「安於宿命」、「守柔不爭」的人生態度;第二節將重點放在「離苦得樂的解脫法門」上,由「人生諸苦與果報輪迴」以及「無常無我,萬法皆空」的佛理闡釋,探討小說人物如何在佛法的帶領下,求得超脫,反映蕭麗紅個人的佛理體悟;第三節由宗教信仰的角度切入,藉由「佛道色彩的信仰習俗」印證台灣民間受佛、道文化洗禮而落實在生活中的宗教

記憶。五、傳統文學的薰陶:第五章要探析的是蕭麗紅長年浸淫在傳統文學的芬芳中,這些古書如何孕育她的創作記憶,表現在小說中,又呈現出怎樣的文字風格或語言藝術。分兩小節探析:第一節「古書的濡染」,說明影響蕭麗紅創作風格最鉅的幾種古典文學,包括《紅樓夢》和唐詩、宋詞、佛偈等等,其中《紅樓夢》對她影響的層面最廣、最深,又分「大家庭書寫」、「閨閣典型」和「愛情理想」析論之;第二節「古典的文字風格」,主要在分析蕭麗紅受傳統文學的薰陶而形成的早期寫作特色,包括「小說語言的仿古」和「象徵技巧的運用」。六、原鄉記憶的追尋:蕭麗紅的作品流露有濃厚的土地情懷,並經常可見故鄉布袋的身影,在濃濃的原鄉情懷下,她藉著有關本

土鄉俗的描繪,以及方言書寫的實驗,重現了台灣道地的鄉土記憶。第六章主要在探究原鄉經驗對蕭麗紅的創作所產生的影響,第一節「原鄉記憶的溯源」,先就「地域的原鄉」分析布袋鎮這塊哺育她的母土所給與她的鄉土養分,再就「心靈的原鄉」的角度,探究童年的原鄉記憶如何育化成為她創作的圖景;第二節「鄉土題材的書寫」,則從「本土鄉俗」和「方言書寫」兩部分,剖析原鄉印象表現在她作品中的鄉土風情,其中「本土鄉俗」含括了「婚喪喜慶」、「日常習俗」、「歲時節令」及「民間文藝」四部分,詳列文本中有關鄉俗文化的記憶書寫,「方言書寫」的部分,則從「俗諺與詞彙的穿插」,到「敘述語言的方言化」兩階段,探討她在方言寫作的轉變歷程與實驗

成就。七、結論:最後就其作品流淌的混融記憶書寫,闡述其所呈現的「既繼承中國又經營本土」文化意義,揭示台灣社會的集體歷史意識,最後回歸書寫本色,還原她應有的文學定位,確認其作品的文化價值。

卓君澤鍾承佑分手的網路口碑排行榜

-

#1.李文儀三圍 - KGRR

公益,稀薄的布料根本遮不住她呼之欲出的雙峰,進而提出分手,不過當劣者看到她 ... 廖芳潔才加入三立新聞不久,卓君澤身高卓君澤和球星鍾承佑交往多年,46公斤) 6年7 ... 於 www.bowislmber.co -

#2.卓君澤鍾承佑的分享,棒球維基館、PTT、TSNA和網紅們有 ...

內容說明:卓君澤拍攝日期:2014-10-19 ... 卓君澤大方獻祝福盼鍾承佑身體健康【ETtoday】; 2013-03-21 美女主播卓君澤換俏麗短髮「鍾承佑不來」讓她愣一秒【ETtoday】 ... 於 sport.mediatagtw.com -

#3.【愛上女主播】冒險王為她爆瘦10公斤卓君澤29歲成執行長

卓君澤 曾開出理想男友條件是「喜歡健身、有一些; Lamigo球星鍾承佑是卓君澤公開承認的男友之一,2人. 2016年爆出卓君澤跟「冒險王」惟毅分手,2人已經 ... 於 www.xuehua.tw -

#4.卓君澤 - 台灣棒球維基館

出生日期:1989年02月25日(33歲) · 身高體重:162公分48公斤 · 出生地點: ROC.gif 中華民國臺灣省南投縣 · 最高學歷:世新大學新聞學系 · 親屬關係:廖亦崟(藝名威廉,為其 ... 於 twbsball.dils.tku.edu.tw -

#5.影視行情與資料 - 中華民國剪輯協會

戲劇節目, 宋慧喬, 現在分手中, 145萬元台幣/集 ... 簡嘉佑、蔡欣宏、蔡智堯、藍寅倫、張志豪、杜家明、鍾承佑、林晨樺、林則希、鍾佳蓁、樓心潼、錢君仲、陳謙文、華 ... 於 neweforu.weebly.com -

#6.卓君澤鍾承佑最正體育主播 - Wfklee

最近她忙著採訪HBL及UBA 她與球星鍾承佑交往多年後分手,幾乎鮮少再把感情世界攤在陽光下,卓君澤說:「曾有一段感情太受矚目,我現在不想再去 0 |緯來美女主播「卓 ... 於 www.hq606.me -

#7.「卓君澤前男友」懶人包資訊整理 (1) | 蘋果健康咬一口

Lamigo球星鍾承佑是卓君澤公開承認的男友之一,2人交往5年一度傳出 ...,奪得2015年. ... 主播卓君澤交往5年多,因男生個性憨直,女生有話直說,最後因個性不合分手。 於 1applehealth.com -

#8.鐘承佑– 卓君澤鍾承佑分手– Scblnk

鐘承佑– 卓君澤鍾承佑分手 ... 到球場為「好朋友」鍾承佑加油卓君澤解答,交往中 ... 緯來體育主播「卓卓」卓君澤28日現身桃園球場,為Lamigo桃猿「超級好朋友」鍾承佑 ... 於 www.scblnk.co -

#9.一親君澤戰國策/卷05 - JLRNA

到球場為「好朋友」鍾承佑加油卓君澤解答,多年前因緣際會之下,因為那兒實在太有 ... 祕戀正妹主播卓君澤惟毅分手半年才曝光惟毅自爆和FOX體育臺28歲正妹主播卓君澤曾 ... 於 www.theapceadcate.co -

#10.【愛上女主播】冒險王為她爆瘦10公斤卓君澤29歲成執行長

卓君澤 老公; 卓君澤學歷; 卓君澤podcast; 卓君澤分手; 卓君澤結婚; 卓君澤ig; 卓君澤; 卓君澤鍾承佑; 卓 ... 於 www.loohk.com -

#11.不動遊星- U-CAR討論區

外野手已達標的球員有獅隊劉芙豪,桃猿鍾承佑、詹智堯,象隊張正偉、 ... 願意放棄第3年的薪水,連25萬美金的賣斷合約費用一併放棄,雙方分手地一乾二 ... 於 tv.u-car.com.tw -

#12.威廉29歲新歡卓君澤家庭背景起底(花邊) - 風度時尚網

除了事業成績亮眼,卓君澤的感情生活也一樣精采,2013年到球場替Lamigo桃猿球星鍾承佑加油,被媒體捕捉到,她也大方認愛,坦承已經交往5年,但2015年個性不合分手,自 ... 於 fdssw.com -

#13.「最正女主播」相關新聞 - CTWANT

男藝人愛上女主播的例子不少,例如與前體育主播卓君澤穩定交往的威廉,他在五年前 ... 打拚工作不想耽誤女方而提分手,將會在今年《2020新北歡樂耶誕城》活動中碰頭。 於 www.ctwant.com -

#14.教育理念怎麼寫 - Rheba

分手 歌曲. 女生奶奶. 甜心卡2020. 技服辦法. 五一連假. 諾羅病毒如何確診. ... 卓君澤鍾承佑. 陳沂. 南島. 基連. 卓越醫務中心. 樓上開心果. 消防送水口. 擦撞. 於 2405202223.rheba.ch -

#15.《娛樂大代誌》賞九把刀白眼走紅主播張齡予周旋5男納豆摻一腳

卓君澤 曾任體育主播,和棒球選手鍾承佑交往5年多,因個性不合分手;之後和主持人惟毅相戀1年半,去年底分手,桃花多但很專情。 於 tw.nextmgz.com -

#16.卓君澤三圍 - Sennis

昔日緯來7大正妹主播起底網友暴動:還是她最正! 正妹主播秀球技新聞盃不怕質疑. 美女卓君澤基本檔案與近況相關詞:卓君澤鍾承佑,卓君 ... 於 www.sennispodcst.co -

#17.卓君澤認愛 - Betont

卓君澤 2013年被直擊現身棒球場為Lamigo桃猿球星鍾承祐加油,卓君澤大方認愛、讓交往5年戀情因此曝光,直到2015 年傳出因個性不合分手,也讓卓君澤決定從此保護感情 ... 於 www.betonrday.co -

#18.日女主播紺野朝美爆淫亂性經驗數目驚人 - 8888活用中藥男人 ...

而馬維辰曾和尹馨、柯佳青交往,外傳由於母親杜麗莊反對分手,而杜麗莊對林家琪很 ... 張心宇 卓君澤 楊伊湄 主播 李文儀 周韻 主播愛球星 曹錦輝 富商 富二代 鍾承佑 ... 於 men399.blogspot.com -

#19.卓君澤鍾承佑分手-Dcard與PTT討論推薦|2022年04月

找卓君澤鍾承佑分手在Dcard與PTT討論/評價與推薦,提供卓君澤鍾承佑分手,卓君澤鍾承佑ptt,卓君澤懷孕相關資訊,找卓君澤鍾承佑分手就在追蹤網紅動態,熱門網紅排名, ... 於 kol.gotokeyword.com -

#20.最正體育主播熱戀威廉冒險王療情傷爆瘦10公斤 - 娛樂城

卓君澤 2013年在棒球場為Lamigo桃猿球星鍾承祐加油,她大方認愛,交往5年戀情因此曝光,2人卻在2015年以個性不合分手;不料前年卓君澤又傳出跟《冒險 ... 於 casino588.net -

#21.[新聞] 今日愛正妹/La New球迷卓君澤夢想當體育主播| Monkeys ...

本週「今日愛正妹」要介紹的是運動美女卓君澤,爸媽都是體育老師的她遺傳到父母的運動細胞,不管是游泳、籃球 ... 2樓 推cocoFany:關鍵字"最喜歡鍾承佑" 科科這不就是. 於 myptt.cc -

#22.威廉29歲新歡卓君澤家庭背景起底- 花邊 - 品味風

2016年她被爆出和冒險王惟毅結束1年多的戀情,當時傳出她以想衝刺事業為由分手,但事後男方才透露,是她認為惟毅沒有肩膀能照顧她,才決定斬斷戀情,這也 ... 於 pinweifeng.com -

#23.17life-大安區清爽新食感,季節限定芒果VS蕎麥麵新滋味!Q勁 ...

卓君澤 ?鍾承佑分手?, ? 吐司麻糬燒 源自日本池袋最具話題蕎麥麵屋,風格簡約日式風,蕎麥的Q彈口感與各種沾醬完美結合,其餐點猶如壁上的窗花般,精緻優雅,透出淡淡的 ... 於 blog.xuite.net -

#24.[討論] 卓卓要結婚了- 看板BaseballXXXX - 批踢踢實業坊

前主播卓君澤感動爆哭全場嗨翻https://www.setn.com/News.aspx?NewsID=1047239 -- ※ 發信站: 批踢踢 ... 推choobii: 他跟鍾承佑分手了? 12/24 19:53. 於 www.ptt.cc -

#25.威廉29岁新欢卓君泽家庭背景起底- 花边 - 秀丽馆

2016年她被爆出和冒险王惟毅结束1年多的恋情,当时传出她以想冲刺事业为由分手,但事后男方才透露,是她认为惟毅没有肩膀能照顾她,才决定斩断恋情,这也 ... 於 xiuliguan.com -

#26.俏麗短髮批踢踢 - Xvux

卓君澤鍾承佑分手 。緯來體育台美女主播卓君澤20日換上「俏麗短髮造型」,獲得粉絲一致好評。另一位男主播楊博智在播報新聞的尾聲,突然丟了一句「至於中華職棒進行的 ... 於 www.baiyuns.me -

#27.鍾承佑分手 - 台灣公司行號

2018年6月26日- 卓君澤曾開出理想男友條件是「喜歡健身、有一些; Lamigo球星鍾承佑是卓君... 2016年爆出卓君澤跟「冒險王」惟毅分手,2人已經低調交往1年半,但 . 於 zhaotwcom.com -

#28.兩盤肉洩密…威廉秘戀29歲CEO!卓君澤驚艷日媒封

根據《蘋果日報》報導,感情曾空窗一陣子的惟毅,被傳出和卓君澤交往後2人一路非常低調,殊不知她和惟毅交往1年半後,就默默地協議分手,惟毅便坦承「我想 ... 於 news.ebc.net.tw -

#29.最正主播卓君澤分手冒險王男友原因竟是…

而原本與《冒險王》主持人惟毅交往1年半的卓君澤,在2016年時傳出兩人分手的消息,但外界始終不了解這對情侶分手的原因,甚至一度傳出是因小三的介入 ... 於 news.cts.com.tw -

#30.威廉29岁新欢卓君泽家庭背景起底 - 时代谷

除了事业成绩亮眼,卓君泽的感情生活也一样精采,2013年到球场替Lamigo桃猿球星钟承佑加油,被媒体捕捉到,她也大方认爱,坦承已经交往5年,但2015年个性 ... 於 shidaigu.com -

#31.【幸福片】鍾承祐求婚成功未婚妻:怎沒提醒化粧啦 - 蘋果日報

鍾承祐2008年加盟職棒,曾與電視台體育主播卓君澤交往5年多,但因為男生個性憨不夠浪漫,女生個性直有話直說,最後就因為個性不合分手。 於 tw.appledaily.com -

#32.惟毅卓君澤– Skenx

最正主播卓君澤– 分手冒險王男友原因竟,, [圖] 2015年《Fanily》網站最近 ... Lamigo球星鍾承佑是卓君澤公開承認的男友之一,2人交往5年一度傳出好事將近,最後仍因 ... 於 www.skenxqxq.co -

#33.緯來體育新聞女主播

緯來體育台美女主播卓君澤20日以俏麗短髮現身,獲得粉絲一致好評。 ... 驚爆偷吃醜聞,在小三的迫使下,和目前任職於緯來體育台的正妹主播李逸涵分手,引發外界討論。 於 www.crormansion.me -

#34.威廉卓君澤 - 電影影評網

卓君澤鍾承佑分手,卓君澤懷孕,卓君澤身高,卓君澤前男友,卓君澤ptt,卓君澤分手,卓君澤父母,卓君澤ig. 於 movie.imobile01.com -

#35.廖威廉與卓君澤穩交三年?城哥烏鴉嘴 - YouTube

廖威廉與卓君澤穩交三年?城哥烏鴉嘴:趁疫情分手?!20210712 曾國城廖威廉Part1 EP477【全民星攻略】 ... 〔會員專屬題庫〕30-39歲理財規劃第一名動機是? 於 www.youtube.com -

#36.就是愛漂亮!職棒球員的正妹另一半大集合!

在網路上擁有超高人氣,粉絲專頁人數突破15萬大關,去年才被網友票選為最正女主播的卓君澤,其實一直以來都有個鼎鼎大名的球星男友鍾承佑,兩人從2008 ... 於 dailyview.tw -

#37.【愛上女主播】冒險王為她爆瘦10公斤卓君澤29歲成執行長

Lamigo球星鍾承佑是卓君澤公開承認的男友之一,2人交往5年一度傳出好事將近,最後仍因個性不合分手。(翻攝自鍾承祐臉書) 更多. 2016年爆出卓君澤 ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#38.卓君澤男友【IG洩姐弟戀】曬照愛意藏不住 - Lvai

最正主播卓君澤分手冒險王 男友 原因竟是… ... 運動美女卓君澤與球星甜蜜戀美女卓君澤基本檔案與近況卓君澤鍾承佑,卓君澤三圍,卓君澤離開緯來,卓君澤. 美女卓君澤 ... 於 www.lsovxe.me -

#39.到球場為「好朋友」鍾承佑加油卓君澤解答:交往中原文 ... - 趣味新聞網

名花有主確定!緯來體育主播「卓卓」卓君澤28日現身桃園球場,為Lamigo桃猿「超級好朋友」鍾承佑加油,外界對於兩人是否在交往總是霧裏看花,主播楊正磊轉播時也 ... 於 quweinews.com -

#40.【愛上女主播】冒險王為她爆瘦10公斤卓君澤29歲成執行長

2016年爆出卓君澤跟「冒險王」惟毅分手,2人已經低調交往1年半,但戀情告吹原因,先是傳出以衝刺事業為由協議分手,直到去年底男方才透露是被卓君澤嫌棄「 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#41.威廉29岁新欢卓君泽家庭背景起底(花边) - 潮流风度网

除了事业成绩亮眼,卓君泽的感情生活也一样精采,2013年到球场替Lamigo桃猿球星钟承佑加油,被媒体捕捉到,她也大方认爱,坦承已经交往5年,但2015年个性 ... 於 clfdw.com -

#42.卓君澤鍾承佑 - Levelst

美女主播卓君澤換俏麗短髮「鍾承佑不來」讓她愣一秒@ 推薦最… ... 加油,被媒體捕捉到,她也大方認愛,坦承已經交往5年,但2015年個性不合分手,自此對戀情保持低調。 於 www.levelstthve.co -

#43.[討論] 卓卓要結婚了- BaseballXXXX - PTT網頁版

前主播卓君澤感動爆哭全場嗨翻https://www.setn.com/News.aspx?NewsID=1047239 -- ※ 發信站: 批踢踢實業 ... 1樓 推choobii: 他跟鍾承佑分手了? 12/24 19:53. 於 ptt-web.com -

#44.臺視張宇人氣慘輸FOX卓君澤「最正主播」換人做? - 天天要聞

臺視美女主播張宇被劉男爆出牀上親密照後,身陷三角疑雲,她雖否認交往關係,但又被踢爆和前男友John其實沒分手,疑似劈腿的行徑,不但被劉男的母親痛批她是「撒謊女神」, ... 於 tw.bg3.co -

#45.緯來體育主播 - OSV

緯來體育台美女主播卓君澤20日以俏麗短髮現身,獲得粉絲一致好評。另一位男主播楊博智在播報新聞的尾聲,突然丟了一句「至於中華職棒進行的球星會客室,鍾承佑應該不會來! 於 www.jennem.me -

#46.推薦momo購物【金德恩】多功能二合一除垢清潔漂白錠20顆入 ...

推薦momo購物【金德恩】多功能二合一除垢清潔漂白錠20顆入+超濃縮洗衣槽清洗劑12包卓君澤?鍾承佑分手? 於 zqqaa00439ofm.pixnet.net -

#47.Hình xăm x - Clementmagliocco

卓君澤鍾承佑. 12 個星座. 香港抗疫. 周韋彤. ... 分手了. 迎月. 中國刀. 普及. 黎明近照. 從心茶館. 2003 沙士. 宇宙網購. Antenna theory pdf. 於 clementmagliocco.ch -

#48.[討論] 卓卓要結婚了- 看板BaseballXXXX | PTT體育區

前主播卓君澤感動爆哭全場嗨翻https://www.setn.com/News.aspx?NewsID=1047239 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), ... 他跟鍾承佑分手了? 12/24 19:53, 1 F ... 於 pttsports.com -

#49.卓君澤| 工商筆記本

卓君澤, 台北市(Taipei, Taiwan). 190K likes. 合作事宜請洽Alice [email protected] IG:lindsey_chocho 地址:新北市永和區環河西路一段89-2號4樓. 於 notebz.com -

#50.[問卦] 鍾承佑跟卓君澤為什麼分手的八卦? KoreaGG PTT ... - ucptt

[問卦] 鍾承佑跟卓君澤為什麼分手的八卦? 作者: KoreaGG (去去武器走) 2022-05-21 14:58:26. 體育圈 ... 於 www.ucptt.com -

#51.超美主播卓君澤28歲當上新聞網CEO!堅持所選的路,就對了

yes123職涯學院,提升你的職場競爭力!免費線上課程,專業求職講座,職人深入探訪,讓你隨時隨地上課,有效學習求職技能,迅速了解職場知識,夢想的路上,有yes123為你 ... 於 www.yes123.com.tw -

#52.虛擬貨幣遊戲

分手 大師線上看. 撒. 宜蘭二手市集. ... 卓君澤鍾承佑. 摩摩納爾. X 射線. ... 澤澤. 虛擬貨幣遊戲. 半澤植樹. 大急流城. 屏東登山用品. 艾多美評價ptt. 教育哲學. 於 fussfit-friedrich.de -

#53.最正主播卓君澤被問戀情:保護他想有隱私 - 自由娛樂

人氣超旺的卓君澤,臉書粉絲高達14萬人,與球星鍾承佑交往多年後分手,之後很少再把感情世界攤在陽光下,她說:「曾有一段感情太受矚目,我現在不想再去談 ... 於 ent.ltn.com.tw -

#54.[新聞] 分手最正主播原因「不單純」男星吐真相: - K_hot板

完整新聞內文: 惟毅、卓君澤圖/翻攝自IG ID-1074541 惟毅圖/翻攝自IG ... 推a7107772: 幹卓不是剛跟鍾承佑分手嗎什麼時候跟這廢咖在一起的8F 09/30 ... 於 disp.cc -

#55.銀行調聯徵

小浮誇分手. 生涯規劃報告. Lamigo モンキーズ. 桑椹葉功效. Buried. ... 卓君澤鍾承佑. 海運徵才. 中油石化事業部. 父母聖誕禮物. 環保材質衣服. 於 1705202223.angeloemiliovilla.it -

#56.找卓君澤ig相關社群貼文資訊| 汽車貼文懶人包-2022年4月

常見卓君澤ig問答. tsna奧運tsna徵才卓君澤ig卓君澤懷孕卓君澤分手卓君澤身高tsna會員TSNA 籃球卓君澤威廉卓君澤鍾承佑tsna老闆卓君澤結婚TSNA ... 於 vehicletagtw.com -

#57.卓君澤鍾承佑結婚 - Glitchi

Lamigo球星鍾承佑是卓君澤公開承認的男友之一,2人交往5年一度傳出好事將近,最後仍因個性不合分手。(翻攝自鍾承祐臉書). 卓君澤目前為TSNA執行長。. (翻攝自卓君澤 ... 於 www.luganos.me -

#58.威廉29歲新歡卓君澤CEO背景起底!日媒驚艷:超美人主播- 人人焦點

除了事業成績亮眼,卓君澤的感情生活也一樣精彩,2013年到球場替Lamigo桃猿球星鍾承佑加油,被媒體捕捉到,她也大方認愛,坦承已經交往5年,但2015年個性不合分手,自 ... 於 ppfocus.com -

#59.隱藏版比基尼!「最正主播」卓君澤美到日本

卓卓在個人IG的限時動態放上了一張比基尼照,她穿著撞色綁帶比基尼,雖然只有背影,但仍可以看出 ... 惟毅因分手卓卓爆瘦10kg(圖/FB@卓君澤、惟毅). 於 www.chinatimes.com -

#60.現代婦女通訊

李曉蘋. 李瓊紅. 李竸譁. 杜佳蓉. 杜怡萱. 沈大榮. 沈如吾. 沈許流. 沈學銘. 汪存中. 汪祐菱. 汪迺君. 阮子修. 阮明美. 阮維謙. 卓姵易. 卓勝富. 周兆群. 周志鴻. 於 www.38.org.tw -

#61.推薦momo購物【理膚寶水】舒敏保濕卸妝凝膠(195ml) @ 美容保養 ...

卓君澤 ?鍾承佑分手?,>MOMO購物網,MOMO購物網站,MOMO購物網推薦,MOMO,MOMO購物網優惠,MOMO購物網站搶購. ☆暢銷商品☆相關分享大放送. 高鐵早鳥專案?, ... 於 zqqaa016897i8.pixnet.net -

#62.ETtoday運動雲- 恭喜YOYO!(59GO)... | Facebook

記得大前年有在士林的源士林粥品看到佑佑和卓君澤. 5 años Reportar ... 現在才知道他跟卓分手了. 5 años Reportar ... 鍾承佑 respondió · 2 respuestas. 於 es-la.facebook.com -

#63.最正主播卓君澤分手冒險王男友原因竟是… | 熱推薦 - 123遊戲網

而原本與《冒險王》主持人惟毅交往1年半的卓君澤,在2016年時傳出兩人分手的消息,但外界始終不了解這對情侶分手的原因,甚至一度傳出是因小三的介入 ... 於 ab123c.com -

#64.卓君澤卓君澤_百度百科 - Mhinb

擁有體育野性美女ceo卓君澤2020-02-17 12:00 聯合新聞網/ 資深媒體人王樹衡體育 ... 共識,還會搞笑耍寶,是tsna的執行長,當她知道妹妹是同性戀時,半年前已分手。 於 www.jmophinc.co -

#65.體育主播卓君澤綜藝玩很大發火?詳細介紹三圍、IG - Linky

卓君澤 2013年被直擊現身棒球場為Lamigo桃猿球星鍾承祐加油,卓君澤大方認愛,. 讓交往5年戀情因此曝光,直到2015年傳出因個性不合分手,. 也讓卓君澤決定從此保護感情隱私 ... 於 linky.tw -

#66.梁雄辭世印度神童預言阿南德人氣美白商品和泰防疫險桃園透天 ...

可能是同期的卓君澤跟鍾承佑交往,所以死心的球迷就把情感投射給她。 圖集/清新黑帶三段!緯來體育新聞美女主播簡懿佳. 第四名林莉婷. 這位應該是壹電視代表囉! 於 u7000605.pixnet.net -

#67.fox 體育主播– 卓君澤鍾承佑分手 - Florant

fox 體育主播– 卓君澤鍾承佑分手 · 主播球評介紹@ FOXSPORTS 官方部落格:: 痞客邦 · 【動誌專訪】主播、運動員雙重身分不衝突侯以理「人生每個階… · FOX體育主播啾啾麥奧運 ... 於 www.floranth.co -

#68.卓君澤鍾承佑【愛上女主播】冒險王為她爆瘦10公斤 - Amandata

卓君澤鍾承佑 【愛上女主播】冒險王為她爆瘦10公斤. 讓交往5年戀情因此曝光,直到2015年傳出因個性不合分手,轉為又驚又喜,更打敗張宇,突如其來的消息讓粉絲好意外也 ... 於 www.buywker.co -

#69.【愛上女主播】冒險王為她爆瘦10公斤卓君澤29歲成執行長

鍾承佑 婚禮- Lamigo球星鍾承佑是卓君澤公開承認的男友之一,2人交往5年一度傳出好事將近,最後仍因個性不合分手。(翻攝自鍾承祐臉書).... 於 info.todohealth.com -

#70.女主播內外兼具盤點富商、球星 ... - 1688娛樂新聞報報hapinews

而馬維辰曾和尹馨、柯佳青交往,外傳由於母親杜麗莊反對分手,而杜麗莊對林家琪很滿意,牽線兩人認識。 同樣也和富商相戀,前年代主播周韻去年12月與 ... 於 starsnews101.blogspot.com -

#71.雙和

內政部實價登録. 特斯拉牌照稅. Tw iqiyi com. 東港黑鮪魚季. 台北學生租屋. 卓君澤鍾承佑. 麗山高中. 初級英文教材. 台中市北區三民路三段129 號. 於 pbi.com.es -

#72.冒險王祕戀分手才曝光舊愛是最正主播卓君澤!| 台灣蘋果日報 - KZpost

冒險王祕戀分手才曝光舊愛是最正主播卓君澤!| 台灣蘋果日報 · 17 Rare Churches Underground That Still Exist · The Rarest And Most Valuable Card In The Whole World. 於 kzpost.info -

#73.威廉29歲新歡卓君澤「CEO背景起底」! 日媒驚艷封

體育主播卓君澤外型甜美,曾被批踢踢鄉民選為「最正主播」,這次和威廉 ... 王」惟毅結束1年多的戀情,當時傳出她以「想衝刺事業」為由分手,但事後男 ... 於 star.ettoday.net -

#74.卓君澤鍾承佑分手 - Mapapple

卓君澤鍾承佑分手. 0. 卓君澤2013年在棒球場為Lamigo桃猿球星鍾承祐加油,她大方認愛,交往5年戀情因此曝光,2人卻在2015年以個性不合分手;不料前年卓君澤又傳出跟. 於 www.mapapple.co -

#75.[分享] 中職大嫂團集合!討論度最高的原來是她! - Baseball

第二名:卓君澤在網路上擁有超高人氣,粉絲專頁人數突破15萬大關,去年 ... 為最正女主播的卓君澤,其實一直以來都有個鼎鼎大名的球星男友鍾承佑,兩 ... 於 pttweb.tw -

#76.RE:【心得】無課金日記(一場棒球之旅) - 哈啦區

鍾承佑 ,Lamigo桃猿隊外野手,左、中、右外野皆可勝任,跑、打、守兼備的三拍子的 ... 緯來體育台前主播,現為FOX體育台主播的卓君澤啊啊啊啊啊啊. 於 forum.gamer.com.tw -

#77.冒險王為她爆瘦10公斤卓君澤29歲成執行長 - Tvbs新聞

2016年爆出卓君澤跟「冒險王」惟毅分手,2人已經低調交往1年半,但戀情告吹原因,先是傳出以衝刺事業為由協議分手,直到去年底男方才透露是被卓君澤嫌棄「 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#78.分手最正主播原因「不單純」?男星吐真相:她覺得我沒肩膀

31歲的惟毅因主持《冒險王》 走紅,但去年卻與「最正主播」卓君澤傳出戀情告吹。近來他忙著經營「芒果冰沙」,甚至還開發了其他寵物副業, ... 於 www.setn.com -

#79.k 金頸鏈

鎖鍊串鍊K金鍊ITALY 義大利k金585 14K 意大利18g K金項鍊K金頸練k金鍊子二手K金… Prev post 卓君澤鍾承佑分手. Next post 榴槤干在泰國買哪種 ... 於 www.hoctme.co