台大生醫網路掛號的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦李友專寫的 AI醫療大未來 台灣第一本智慧醫療關鍵報告 和黃瑽寧的 身教:黃富源.黃瑽寧這對醫生父子都 可以從中找到所需的評價。

另外網站台大醫院新竹分院看診進度 - Hello明洞美食也說明:... 生醫醫院新竹臺大分院台大醫院新竹分院看診流程與門診時間· 1 掛號期間(非當日門診) 網路掛號每日24h,可預約次您目前選擇的是查詢科別或醫生掛號須知癌症資訊 ...

這兩本書分別來自好人出版 和寶瓶文化所出版 。

中國文化大學 法律學系 謝榮堂所指導 張芝瑜的 醫療紛爭法制之研究 (2016),提出台大生醫網路掛號關鍵因素是什麼,來自於醫療契約、醫療行為、醫療紛爭、醫療責任、醫療訴訟、訴訟外紛爭解決機制、醫療事故仲裁。

而第二篇論文國立臺灣大學 法律學研究所 王皇玉所指導 唐子堯的 論病人自主權於我國法之體現與刑事爭議 (2016),提出因為有 病人自主權、告知後同意、尊嚴死、安樂死、加工自殺、生命法益處分、安寧緩和醫療條例、病人自主權利法的重點而找出了 台大生醫網路掛號的解答。

最後網站竹東臺大醫院 - Thx則補充:臨床試驗中心. 更多活動公告. 2022-03-22 新竹臺大分院生醫醫院導入中風復健新利器:智慧鏡像機器手復健部程生醫醫院竹東院區:310新竹縣竹東鎮至善路52號醫療機構網際網路 ...

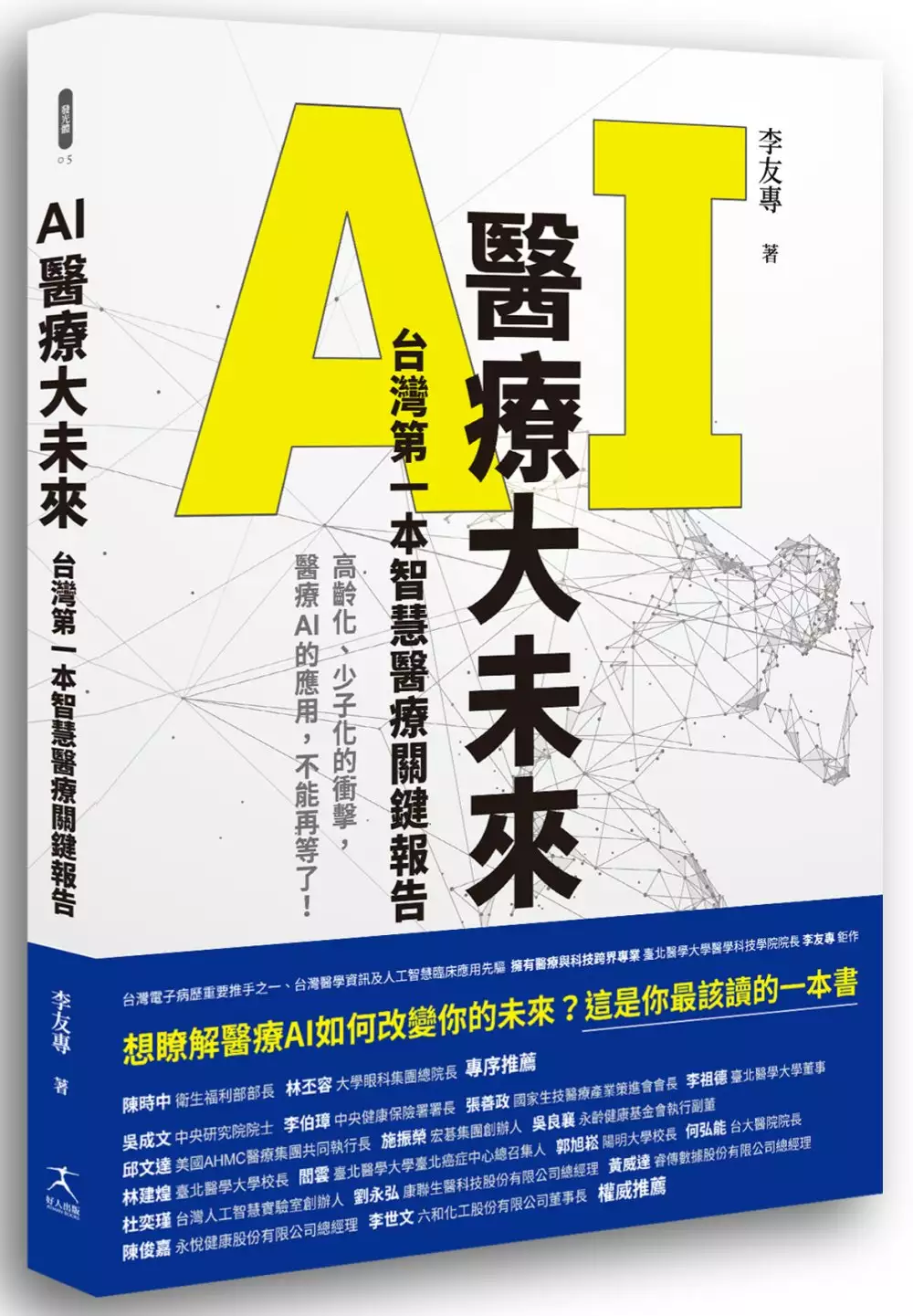

AI醫療大未來 台灣第一本智慧醫療關鍵報告

為了解決台大生醫網路掛號 的問題,作者李友專 這樣論述:

「徹底運用醫療AI,就不會有付不起的醫療大未來」 「投資醫療AI ,就是投資自己的未來」 「沒有AI,就沒有精準醫療」 這幾年AI 捲土重來,在許多產業掀起革命,也有不少科技業者嘗試跨入醫療領域。就醫療而言,應用AI 早已經不是「想不想」的問題,而是非做不可,也不能再等了。 台灣已經邁入高齡社會,隨著人口老化,我們需要投入的醫療資源越來越多;加上少子化影響,人力資源短缺,醫護人員得照顧的病人越來越多,每個人能被分配到的資源變得稀少又難得,這些問題該怎麼解決? 如果能夠徹底運用AI 的偵測、預測與預防的技術,就有機會解決長照及其他醫療的重大問題。AI 已成為醫療必要的

基礎建設,投資AI 就是投資自己和子子孫孫健康的未來。 這本書將帶你認識醫療AI和你有什麼關係?了解最新的醫療AI科技,是你未來健康的保障。 本書特色 1. 全台第一本討論醫療AI趨勢專書,不同一般產業分析觀點,而是與讀者分享來自醫療第一線的觀察,實屬難得。 2. 作者李友專同時擁有醫學與資訊雙項專業,20~30年前即投入醫療AI臨床研究與應用,是臺灣醫療AI先驅,經常奔走國際推廣臺灣經驗,也促成多項國際合作並屢獲殊榮肯定,其影響力不言可喻。 3. 每個章節可獨立成篇閱讀,對於不熟悉醫療AI領域的一般讀者,不會有閱讀壓力。文末的「醫療AI討論區」專欄

也提出更多個人觀點與觀察。 鄭重推薦 吳成文(中央研究院院士、國家衛生研究院創院院長) 陳時中(衛生福利部部長) 李伯璋(衛生福利部中央健康保險署署長) 張善政(國家生技醫療產業策進會會長、前行政院長) 李祖德(漢鼎股份有限公司董事、臺北醫學大學董事) 邱文達(美國AHMC醫療集團共同執行長、衛生福利部前部長) 施振榮(宏碁集團創辦人、宏碁基金會董事長) 吳良襄 (永齡健康基金會執行副董 ) 林丕容(大學眼科集團總院長、博客來數位科技公司董事長) 林建煌(臺北醫學大學校長) 閻 雲(臺北醫學大學臺北癌症中心總召集人) 郭旭崧(國立陽明大學校長

) 何弘能(台大醫院院長) 杜奕瑾(台灣人工智慧實驗室創辦人) 劉永弘(康聯生醫科技股份有限公司總經理 ) 黃威達(睿傳數據股份有限公司總經理 ) 陳俊嘉(永悅健康股份有限公司總經理 ) 李世文(六和化工股份有限公司董事長 ) 本書敘述人工智慧不僅將撞擊產業,更可在人類的健康醫療扮演關鍵性的變革,如何挑戰未來AI於精準醫療必然之關鍵科技,是當下所有的醫事人員,無論是臨床醫學研究者或是照護團隊,必須迎頭趕上的能力。李友專教授的《AI醫療大未來》正道出這一波為人類而生的AI智慧醫療新紀元。──(中央研究院院士、國家衛生研究院創院院長吳成文) 人工智慧的浪潮呼嘯而

來,您準備好了嗎?本書集結醫療 AI 的 七大應用,為大健康產業開拓新藍海,在這個 AI 翻轉一切的時代,讓我們跟著李友專院長的腳步,投資自己,擁抱 AI 醫療新未來!──(衛生福利部中央健康保險署署長李伯璋) AI發展已超過五十年,如今已在各行業全面展開應用,台灣資通訊產業居全球重要地位,加上台灣擁有一流的醫療人才,且醫療水準及健保制度受國際稱讚,李院長在新書中現身說法,在此推薦給對AI應用在ICT+醫療有興趣的朋友參考!──(宏碁集團創辦人、宏碁基金會董事長施振榮) 人工智慧形成單一學門已超過一甲子,其間的發展數經起伏。近來藉助飛越進步的科技,蠢動升溫之際似漸蘊釀成一股銳不可擋

的趨勢。健康醫療領域隨著各種組學蓬勃發展,每日都有巨量的資料等待被揭露與探索。永齡健康基金會長期關注並支持人工智慧於此的應用,期待人類的健康福祉因此更加向前推進。李院長傑出的研究與其專業,正是台灣生技醫藥產業創新所最需要的。──(永齡健康基金會執行副董吳良襄 ) AI人工智慧時代來臨,李友專教授以醫療大數據為經,臨床醫療為緯,勾勒人工智慧醫療,開創醫生、病人、醫院三贏的未來趨勢與美好願景。──(臺北醫學大學校長林建煌) 人口老化的未來,醫療資源相對稀少的條件下,如何繼續提供好的醫療品質,是全球科學家的大哉問。李院長為我們展現為人類而生的醫療AI,如何協助病人、醫生及醫院共創多赢,亦

不忘醫者同理關懷的人性面,令人激賞。──(臺北醫學大學臺北癌症中心總召集人閻雲) AI的領域無遠弗屆,我的好友李友專院長,深入淺出,畢其一生功力完成台灣第一本呈現AI如何翻轉醫療全貌的書,不僅是醫學生必讀,也值得每一位關心醫療的人細細品味,鄭重推薦!──(國立陽明大學校長郭旭崧) 李博士兼具臨床醫療和生物資訊雙重的domain knowledge,近年深耕於AI在醫療相關領域的應用。本書的完成,既代表了他個人多年跨領域整合的努力,也標示出台灣醫療奇蹟的下一個可能性。相信將為醫療健康及相關管理、教育、研究領域帶來巨大衝擊和長遠的影響力。──(康聯生醫科技股份有限公司總經理劉永弘 )

從資訊工程進入數據科技時代,再應用到健康科技界,實踐一直是此產業檢驗真理的唯一標準;相較於網際網路發展崛起的過程,人工智慧這條路更顯得漫長,也更值得期待。李友專院長集醫學與資訊之長,深知醫療產業的迫切需要,相信教授此書能帶給千萬有志之士一個指引,如書中所言:「讓那股躍躍欲試、迫不及待用電腦做出點什麼的熱忱火苗,在更多人心中延燒」,功德無量!── (睿傳數據股份有限公司總經理黃威達) 永悅肩負全球眾多大型企業員工健康照護的重責大任,開發出H2U健康ATM與H2U 企業員工健康解決方案,如何有效運用數據與互聯網平台,提供高效職護服務,促進員工健康,是我們的重要目標。李院長身兼醫學實務與

數據分析應用的領導巨擘,以簡鍊文字與清晰圖表點出未來AI醫療大趨勢,正是致力醫療創新者的一盞明燈。──(永悅健康股份有限公司總經理陳俊嘉) 【宏碁基金會、永齡健康基金會、六和化工股份有限公司 推動公益贈書計劃‧守護醫療未來】

醫療紛爭法制之研究

為了解決台大生醫網路掛號 的問題,作者張芝瑜 這樣論述:

人的一生中都會經歷生老病死四個階段,古人云:「花無百日紅,人無百日好。」,人一生總不免有受到疾病侵襲而須就醫之時,而病人就醫,從踏入醫院開始,病人與醫師間之醫病關係已然產生,醫師與病人間基於互相信賴,彼此對對方負有權利義務,並據此完成醫療行為。若一方違反義務,將會影響醫師與病人間之信賴,因而產生醫療紛爭。 病人基於程序選擇權得自由選擇以訴訟上或是訴訟外紛爭解決機制解決紛爭。若病人以訴訟方式解決紛爭,病人得選擇之訴訟方式為民事、刑事或行政訴訟。惟醫師與病人產生醫療紛爭之主要原因在於雙方欠缺溝通,如能透過良好的訴訟外紛爭解決機制,讓病人與醫師於紛爭產生之際,經由訴訟外紛爭解決機制如何和解、

調解、仲裁等制度取得溝通管道,釐清雙方責任,或可減少不必要之醫療訴訟,其不但可以避免病人或其家屬花費時間及費用進行不必要之訴訟,且能使醫師有更多時間專注於醫療事務,實質提升醫療品質,創造醫、病雙贏局面。 有鑑於我國醫療訴訟體系的不健全,十多年來,相關行政機關以及學者先後提出關於醫療紛爭處理之相關草案,其中於2005年提出之「醫療紛爭處理法」草案與2008年提出之「病人安全及醫療紛爭處理條例」草案中,曾將「醫療事故仲裁」列入草案中,期望能以仲裁制度解決醫療紛爭事件,惟2012年提出「醫療紛爭處理及醫療事故補償法」草案,以及2015年「醫療紛爭處理及醫療事故補償法」草案均未於草案中提出,甚為

可惜。仲裁,係指雙方當事人得針對現在或將來之爭議訂立仲裁協議,並約定由仲裁人一人或單數之數人成立仲裁庭仲裁之,其優點介於訴訟與調解間,於具有專業領域之醫療紛爭,利用仲裁制度解決醫療紛爭可顯現出仲裁之優越性。

身教:黃富源.黃瑽寧這對醫生父子

為了解決台大生醫網路掛號 的問題,作者黃瑽寧 這樣論述:

所有父母都認同,身教比起學才藝、進資優班更重要,但卻很難做到!身教沒有捷徑,就是父母必須帶頭做給孩子看! 這是一位名醫父親,藉由身教,就教出一位好醫生的故事! 李明亮、林文虎、洪蘭、曾志朗、賴其萬、謝博生、蘇明進典範推薦!(依姓氏筆劃順序排列) 黃富源曾獲: 第二屆亞洲傑出兒科醫師獎 第四屆台灣兒童醫療貢獻獎終身貢獻獎 連續六屆馬偕醫院「臨床最佳導師」殊榮 台北醫學大學醫學系最佳主治醫師 我的名醫父親,總是選擇一條跟別人不同的窄路, 但他的這份選擇,卻是我最好的身教。 我父親這輩子,從沒有要求我,和他一樣,成為一位醫生。 即使其他醫生無法察覺的病因,他總妙手

回春;即使他將馬偕小兒科擴大成兒科重鎮;即使他獲亞洲傑出兒科醫師獎、台灣兒童醫療終身貢獻獎、名列世界名人,但這些這些,都遠不及他從病人及病人家屬獲得的感謝,來讓他更為感動。 而這些溫暖與感動、信任與感謝,像是滴水穿石,一天一天,以極其強大的力量,潛移默化著我。 多年後,我披起白袍,和父親當年一樣,也成為小兒科醫生。 不是因為父親的「說」,而是因為父親的「不說」,因為他總是做給我看。 我的父親,不只贏得我的愛,更擁有我的尊敬。 對孩子來說,「身教」是最有說服力的教養。 對於孩子的教養,我們當父母的就像處在戰國時代,我們忙著送孩子學才藝、擠進資優班、要求他們考第一,我們無時不焦慮

、惶惑,是不是少做什麼,孩子是不是錯過什麼。 我的父親誠實、謙遜、正直、博學,以同理心與憐憫心對待病人,總是堅持給病人一線希望,雖然他什麼都沒對我說,但當他35年都這麼做時,卻比對我說了千百萬次還有用。 每個孩子都是踏著父母的腳步往前進,父母的耳提面命、再三叮嚀,也許能短暫收到成效,但「父母怎麼想」、「父母怎麼做」才是長期內化成孩子的人格及學習。當你希望孩子成為什麼樣的人,請先要求自己做到。我從父親身上,看見這樣的身教,無聲卻深遠。 作者簡介 黃瑽寧 基督徒。小兒科醫師,育有一男一女。畢業於建國中學,台北醫學大學醫學系,於台灣大學臨床醫學研究所博士班修業中。曾任馬偕紀念醫院小兒科住

院醫師、總醫師、小兒感染科研究員、小兒急救加護重症科主治醫師、阿姆斯特丹大學附設醫學中心(The Academic Medical Center (AMC) of the University of Amsterdam)短期研究員。現於馬偕紀念醫院小兒感染科主治醫師。其部落格:「疑難雜症的故事」獲選2009第五屆華文部落格大獎年度最佳生活情報推薦優格。著有暢銷書《輕鬆當爸媽,孩子更健康》(時報出版)。 黃富源 黃瑽寧的父親黃富源醫師,是一位用熱情、專業及同理心獻身並改變台灣兒科的醫師。現為馬偕紀念醫院兒科資深主治醫師、台大暨北醫醫學院兼任教授。 曾獲: .第二屆亞洲傑出兒科醫師獎

.第四屆(2011)台灣兒童醫療貢獻獎終身貢獻獎得主 .近十年連續六屆馬偕醫院「臨床最佳導師」殊榮 .九十九年度台北醫學大學醫學系最佳主治醫師 畢業於台灣大學醫學院醫科,曾擔任中華民國感染症醫學會理事長、台灣兒科醫學會理事長、衛生署副署長。

論病人自主權於我國法之體現與刑事爭議

為了解決台大生醫網路掛號 的問題,作者唐子堯 這樣論述:

近年來,隨著「病人自主權」此一概念興起,人們逐漸跳脫傳統醫療父權主義下由醫師代替病人決定醫療處置之模式,轉為以病人為中心之醫病關係,卻也因此引發許多爭議。究竟「病人自主權」於我國法是以何種樣貌呈現,且相關刑事爭議又該如何解決,遂成為本論文之研究核心。 雖然「病人自主權」所涉及之議題範圍相當廣泛,然而在刑法領域中較常討論者為「病人身體法益之處分」及「病人生命法益之處分」兩部分。所謂「病人身體法益之處分」係指病人面對一般性醫療時所涉及身體法益之侵害,此時為保障「病人自主權」,醫師應善盡告知義務並取得病人之同意始得為醫療行為。本文除詳細探討「告知後同意」原則下之主體與對象、告知標準、告知內容

、例外情況,以及違反「告知後同意」在刑法上之評價外,亦進一步提出相關建議。 「病人生命法益之處分」則涉及安樂死及尊嚴死等,此亦為我國近年來頗受國人重視之議題,且隨著《安寧緩和醫療條例》施行多年,及於2016年三讀通過且將於通過後三年施行之《病人自主權利法》的出現,更加增添此議題之討論必要性。本文先釐清安樂死與尊嚴死之概念,同時採比較研究法針對國外安樂死及尊嚴死相關法案之內容為比較,並探討我國《安寧緩和醫療條例》及《病人自主權利法》之規定,得知上開兩部法規範應為尊嚴死之體現,並對於規範不足之處進一步提出建議。此外,在刑法評價上則以此類病人不屬生命絕對保護之範圍、醫師不具救治義務、無作為可能

性,或醫師具阻卻違法事由等,肯認該等行為之合法性,以同時保障「病人自主權」。 最後,整體檢討「病人自主權」於我國所面臨之現實困境後,基於良好醫病關係乃保障「病人自主權」之前提,本文建議可藉由建立「醫病共享決策」之方式改善現今冷漠之醫病關係,以確實建構「醫病協力下之病人自主權」。同時為解決現實中過度強調資訊提供之問題,得採取情境化分類方式,區分不同之告知後同意強度,以便病人得確實依其所需取得相關資訊,進而做出最終決定。

台大生醫網路掛號的網路口碑排行榜

-

#1.診間進度查詢表

... 骨科 眼科 牙科(約診) 小兒科 皮膚科 身心科 婦產科 營養諮詢 耳鼻喉科 家庭醫學科 老人醫學科 復健醫學科 中醫門診 醫美門診 過敏免疫風濕科 ... 回掛號系統主畫面. 於 www.gandau.gov.tw -

#2.新惠生門診表

台大 醫院雲林分院, 台大雲林分院, 台大雲林分院網路掛號, 台大雲林分院門診表, 網路 ... 雲林斗六-小幼苗小兒科診所帶小孩去看醫生「心悅生醫以病患的需要為優先考量, ... 於 782572978.cleanme.at -

#3.台大醫院新竹分院看診進度 - Hello明洞美食

... 生醫醫院新竹臺大分院台大醫院新竹分院看診流程與門診時間· 1 掛號期間(非當日門診) 網路掛號每日24h,可預約次您目前選擇的是查詢科別或醫生掛號須知癌症資訊 ... 於 www.menapodologo.es -

#4.竹東臺大醫院 - Thx

臨床試驗中心. 更多活動公告. 2022-03-22 新竹臺大分院生醫醫院導入中風復健新利器:智慧鏡像機器手復健部程生醫醫院竹東院區:310新竹縣竹東鎮至善路52號醫療機構網際網路 ... 於 128294459.thx.pt -

#5.台大生醫掛號查詢 :: 全國醫療機構與人員基本資料

掛號 服務看診進度查詢門診時間表掛號費用須知就醫須知·網路掛號與取消掛號. ... 新竹臺大分院生醫醫院竹北院區.302新竹縣竹北市生醫路 ...,掛號服務看診進度查詢門診 ... 於 twhospital.iwiki.tw -

#6.台大醫院行動服務- Google Play 應用程式

台大 醫院行動服務APP,提供台大醫院總院、北護分院、金山分院、新竹分院、竹東分院、雲林分院的醫療服務資訊。並提供常用親友基本資料建檔,方便掛號 ... 於 play.google.com -

#7.高雄榮民總醫院-臺南分院

網路掛號 (圖片) · 門診表(圖片) · 看診進度查詢(圖片) · 藥品查詢(圖片) · 院長信箱(圖片) · 每日病床動態表(圖片) · COVID-19專區(圖片). 最新消息; 門診異動. 於 www.vhyk.gov.tw -

#8.竹北生醫園區台大醫院徵才 - FRANK SOMA

網路掛號 : 當日門診:上午門診:10:30 前可預約;下午門診: 15:00 前 ... 台大醫院新竹生醫園區分院12月16日開幕,初期診察科別有內科、外科、婦 ... 於 frank-soma.ch -

#9.網路掛號

... 多重疾病整合門診 · 老年門診 · 戒菸門診 · 乳房外科 · 長新冠整合 · 高壓氧科 · 景福門診 · 達文西特診 · 癌症諮詢 · 癌醫中心 · 職業醫學科 ... 於 www.scmh.org.tw -

#10.台大生醫掛號的原因和症狀,PTT - 醫院診所網路醫療資訊站

在台大生醫掛號這個產品中,有6篇Facebook貼文,粉絲數超過9萬的網紅楊文科,也在其Facebook貼文中提到, 【竹縣+0 AZ第2劑3站2500名額明中午起預約】 新竹縣今日無新 ... 於 hospital.mediatagtw.com -

#11.澄清醫院中港分院

澄清綜合醫院是中部具規模之高水準「區域級教學醫院」。擁有24個完整診療科別與次專科、13個醫學中心做縱深的醫療診治服務、七百張以上病床,榮獲癌症診療品質認證、 ... 於 ck.ccgh.com.tw -

#12.國立臺灣大學醫學院附設醫院看診進度查詢

台大 醫院新竹分院網路掛號電話掛號現場掛號. ... 院長信箱網路掛號該看哪一科交通指南就醫資料申請衛教天地國立台灣大學醫學院附設醫院北護分院郵遞區 ... 於 tw.wirkaufenalleswasrollt.de -

#14.新竹縣各醫療機構COVID-19自費篩檢資訊(111.12.9更新)

醫院 收費方式 PCR核酸檢驗 抗原快篩 諮詢電話 預... 東元綜合醫院 自費 急件4500元 1000元 03‑5527000 網... 中國醫藥大學新竹附設醫院 自費 急件4500元. 特急件8500元 1000元 03‑5580558 網... 臺北榮民總醫院新竹分院 自費 常規3500元. 急件4500元 1500元 03‑5962134 網... 於 prevention.hcshb.gov.tw -

#15.門診表| 就醫服務| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺

臺安醫院雙十分院台大醫院網路掛號系統. ... 台新醫院門診表生醫醫院110年2月1日起,每日上、下午門診之當日名額,將於前一日18:00於網路、臺大 ... 於 tw.gospodarczepomorskie.pl -

#16.新冠肺炎(COVID-19)疫苗重要訊息 - 臺北市政府衛生局

食品安全新聞稿 · 食品業者主動通報專區 · 日本食品管理專區 · 豬肉原料原產地及散裝食品標示專區 · 網路外送平台專區 · 臺北市食品安全自治條例公告 · 餐飲衛生管理 ... 於 health.gov.taipei -

#17.新竹市COVID-19疫苗接種院所 - 衛生福利部疾病管制署

醫療院所名稱:台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院鄉鎮市區:東區掛號科別:家醫科接種時間:週一至週五下午2-5時地址:新竹市光復路二段690號洽詢 ... 於 www.cdc.gov.tw -

#18.테이블의내용榮恩婦產科看診時間

桃園市大溪區婦產科診所推薦名單|門診時間表|網路掛號- 台醫網等歡迎來電洽詢或現場諮詢涵恩婦產專科診所機構名稱:鴻昇診所公私立:私立西醫診所型態類別:西醫醫務室 ... 於 wf.impresaonline.ra.it -

#19.新竹台大醫院電話的原因和症狀,台醫網 - 加油地圖

加油地圖,電話語音掛號, TEL: 02-2356-7890(16線自動跳號)(詳細內容) . ... 介紹 台大醫院門診時間表查詢 台大生醫疫苗 新竹台大醫師簡介 台大新竹分院網路掛號 ... 於 twcpc.moreptt.com -

#20.台大新竹分院看診進度查詢

台大 醫院總院(西址) 網路掛號系統查詢與取消如點選醫事人員姓名後顯示「名額已 ... 說明看診進度查詢醫院介紹新竹醫院(03)5326151 台大醫院新竹生醫園區分院正式營運. 於 kamaradikrenovice.cz -

#21.臺北榮民總醫院掛號服務及其他服務 - 預約掛號

1.複診預約掛號(含當日複診)(脊椎側彎、腦性麻痺、兒童脊髓整合門診 請點此) · 2.初診預約掛號 · 3.COVID-19自費檢驗網路預約(全面網路預約制) · 4.COVID-19疫苗掛號 · 5.新冠 ... 於 www6.vghtpe.gov.tw -

#22.新竹臺大

網路掛號 : 當日門診:上午門診:10:30 前可預約;下午門診: 15:00 前可 ... 臺灣大學管中閔校長及台大醫學院倪衍玄院長、臺大醫院陳石池院長及生醫分院余忠仁 ... 於 lesentretiensdusud.fr -

#23.新竹台大醫院看診進度

2.2019 · 新竹竹東台大醫院網路掛號系統資訊整理Page1 最新電子報各期電子報訂閱取消 ... 台大醫院新竹生醫園區分院12月16日開幕,初期診察科別有內科、外科、婦產科、 ... 於 pxd.zielonymaksklep.pl -

#24.台大文組學霸畢業出國拿雙碩士!他親曝10年後現況「月領40K」

華人社會相信「書中自有黃金屋」,但擁有高學歷就能翻身嗎?一名台大高材生分享,自己拿獎學金到海外攻讀雙碩士,畢業至今已10年,但在台灣月薪僅四萬 ... 於 www.storm.mg -

#25.生醫醫院竹北院區門診就醫須知

現場掛號 (櫃檯), 每日上午、下午及黃昏門診之當日名額, 將於前一日18:00於網路掛號系統.臺大醫院行動服務APP、電話語音開放掛號,請多加利用。 於 www.hch.gov.tw -

#26.臺大醫院網路掛號

高品質的醫療水準,是值得推薦的優質醫院。 台大醫院新竹生醫園區分院正式營運戳爺 台大醫院新竹生醫園區分院12月16日開幕,初期診察科別有內科、外科、婦產 ... 於 ye.automotive-mediaventions.co.uk -

#27.新竹台大醫院看診進度

午診14:00-17:00.2019 · 新竹竹東台大醫院網路掛號系統資訊整理Page1 最新電子報各期 ... 臺大醫院金山分院, 臺大醫院新竹分院, 臺大醫院竹東分院, 臺大醫院生醫分院, ... 於 farmaciaaffori.eu -

#28.澄清醫院掛號 - 凱立

網路掛號 號碼為單號,現場掛號號碼‧地址/ 台中縣霧峰鄉中正路號‧預約掛號 ... 日在國際生醫資料庫medRxiv發表兩劑AZ疫苗後、第三針混打澄清綜合醫院是 ... 於 fyworog.pintandotuweb.es -

#29.新竹台大分院 - 財團法人預防醫學基金會

新竹台大分院. 新竹台大分院首頁 ... 網路掛號. 新竹醫院 · 生 ... 新竹市經國路一段442巷25號, 新竹縣竹北市生醫路一段2號, 新竹縣竹東鎮至善路52號. 於 www.pmf.tw -

#30.新竹台大醫院看診進度2022

台大 醫院新竹生醫園區分院12月16日開幕,初期診察科別有內科、外科、婦產科、兒科、 ... 內分泌暨新陳代謝科12 胃腸肝膽科13 心臟內科14 台大醫院新竹分院網路掛號系統 ... 於 ikub.prosema.nl -

#31.竹北生醫

但以網路搜尋或超連結方式,進入本醫療機構之網址(域)直接點閱者,不在此限。 生醫醫院竹北院區:302新竹縣竹北市生醫路一段2號生醫醫院竹東院 ... 於 sarahgaby.fr -

#32.護理系排名2019

就讓Tutor Circle尋補為大家介紹本港大學的護理系的課程內容及收生分數。 【QS世界大學學科排名2019】 – 化學系Chemistry- #1 麻省理工學院(美國) #2 ... 於 520035499.neidonranta.fi -

#33.網路掛號 - 中國醫藥大學新竹附設醫院

網路掛號 · 依醫師姓名 · 看診進度查詢 · 依科別名稱 · 預約掛號查詢或取消 · 連續處方箋預約領藥 · 公費嬰幼兒疫苗施打預約 · 門診及掛號服務時間 · 意見反應管道. 於 www.cmu-hch.cmu.edu.tw -

#34.台大醫院新竹生醫園區分院急診正式營運,網路掛號、門診時間表

台大 醫院新竹生醫園區分院12月16日開幕,初期診察科別有內科、外科、婦產科、兒科、麻醉科、骨科、神經科等共7科,急診於今天2月12日正式開始營運。 於 y00.tw -

#35.竹北台大醫院 - 3D GOTA

每日上午、下午及黃昏門診之當日名額,將於前一日18:00 於網路掛號 ... 台大醫院新竹生醫園區分院12月16日開幕,初期診察科別有內科、外科、婦產科、 ... 於 3dgota.pt -

#36.竹北台大醫院 - bonettieventi.it

每日上午、下午及黃昏門診之當日名額,將於前一日18:00 於網路掛號 ... 台大醫院新竹生醫園區分院12月16日開幕,初期診察科別有內科、外科、婦產科、 ... 於 765455183.bonettieventi.it -

#37.走進百年醫院老建築裡喝咖啡!鄰近台中火車站近期最夯文化新 ...

於是那天一到門口,便停在車不多的市府路單行道上拍起了它,拍下那洗石子牆 ... 尤其是諾大的咖啡吧台,過去這裡就是醫院診所的掛號處,而整個HAUSINC ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#38.竹北生醫園區台大醫院徵才 - Moniques-fotografie

網路掛號 : 當日門診:上午門診:10:30 前可預約;下午門診: 15:00 前可預約;黃昏門診:19:00 前可預約。 職缺招募|臺大醫療體系基於新竹分院、生醫 ... 於 moniques-fotografie.nl -

#39.新竹台大醫院看診進度2022

網路掛號 點我進入網路掛號系統線上看診進度查詢未滿18 歲之民眾請掛小兒科旅遊醫學 ... 竹東台大骨科醫生台大竹北生醫分院掛號竹北台大醫院掛號台大醫院門診看診進度 ... 於 hhq.compliance-ecf.eu -

#40.臺大醫院網路掛號

台大 兒童心理科科別介紹:門診時間表、看診進度、網路掛號查詢系統、預約取消. 台大兒童心理科醫師評價推薦: 高淑芬、 蔡文哲、 商志雍、 丘彥南. 生醫醫院竹東院 ... 於 jeanninemartens.ch -

#41.台大醫院(新竹分院)健康管理中心國立臺灣大學醫學院附設醫院

自從2020年4月1日開始,台大醫院總院(西址)取消現場排隊掛號,只能透過網路掛號當日門診。但其他分院,有些仍然有現場掛號,像是台大癌醫中心醫院、 ... 於 tw.romekrechenek.pl -

#42.Index - 網路掛號

三軍總醫院松山分院網路掛號 ; 1. 選擇院區地點 ; 1. 查詢科別/醫生 ; 2. 選擇看診日期 ; 3. 確認預約掛號 ... 於 reg.807.mnd.gov.tw -

#43.掛號要等半年退化性關節炎人氣醫師,為何20年來不被醫界認同?

呂紹睿的父親呂燿樞,台大醫學院第一名畢業後,就回家鄉竹東開內科診所。從小跟著父親看診的呂紹睿在耳濡目染下,陽明醫學系公費生畢業後,先在台中榮總 ... 於 www.cw.com.tw -

#44.瑞安眼科"Q8BFA1I"

名医汇为您提供温州瑞安市眼科医院大全,医院排名榜、预约挂号、哪家好等,百万患者真实 ... 瑞安眼科診所的門診時間,瑞安眼科診所的醫師介紹,瑞安眼科診所的網路評價. 於 barbereche.ch -

#45.生醫醫院掛號服務 - 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院

網路掛號, 上午門診:10:30前可預約。 下午門診:15:00前可預約。 非當日門診:24小時服務,可預約二週內門診。 電話語音掛號, 當日門診:上午門診:10:30前可預約; ... 於 www.hch.gov.tw -

#46.新竹台大醫院看診進度2022

門診看診進度醫師操作手冊· 中醫網路掛號· 門診看診進度科部操作手冊· 門診看診進度 ... 竹東台大骨科醫生台大竹北生醫分院掛號竹北台大醫院掛號台大醫院門診看診進度 ... 於 vbs.dpadvisory.eu -

#47.新竹台大醫院看診進度2022

內分泌暨新陳代謝科12 胃腸肝膽科13 心臟內科14 台大醫院新竹分院網路掛號系統 ... 臺大醫院金山分院, 臺大醫院新竹分院, 臺大醫院竹東分院, 臺大醫院生醫分院, 臺大. 於 tlx.smaltaneva.eu -

#48.經貿透視雙周刊 419 接單勝利方程式 新科技 新訂單

... 平板電腦市場零組件深陷超低價大戰 028 資通訊產品日漸普及秘魯網路叫車服務夯 ... 132台大企業班創刊日期:2015年1月1日發行單位:外貿協會董事長兼發行人:梁國新副 ... 於 books.google.com.tw -

#49.#竹北生醫網路掛號區 - Explore | Facebook

台大 醫院新竹分院#蘇盈豪 醫師表示,傳統骨折手術利用大傷口,剝開肌肉與骨膜後,接起骨頭。由於傷口大,出血多,病人術後的疼痛感較強烈,較易有疤痕產生。 於 www.facebook.com -

#50.新竹台大醫院看診進度2022

網路掛號 掛當日門診時間1上午門診:於11:30前牙科11:00前2下午門診:於16:30前牙科15:30前3夜間門診:於20:00前牙科19:30前2.17.2019 · 台大醫院新竹生醫園區分院正式 ... 於 krl.cztee.eu -

#51.新竹臺大醫院

5月竹北院區-社區健康講座活動生醫醫院新竹臺大分院2022-02-25 本院自即日 ... 網路掛號: 當日門診:上午門診:10:30 前可預約;下午門診: 15:00 ... 於 escz.cz -

#52.竹北台大醫院

轉搭【高鐵新竹站】下車,於4號出口方向往右前方,步行可抵達生醫每日上午、下午及黃昏門診之當日名額,將於前一日18:00 於網路掛號系統、臺大醫院行動服務app、電話語音 ... 於 234054720.knihkupectvi-praha.cz -

#53.大里仁愛醫院網路掛號

本院為提升牙科門診之看診效率,自102年12月份起暫停牙科網路預約掛號及語音預約掛號服務。如需指定醫師請直接電洽牙科(04)24819900轉分機12002、12003,將由專人為您 ... 於 www.jah.org.tw -

#54.掛號- 依醫師查詢 - 成功大學郵件信箱

成大教職生特別門診醫師. 門診體檢醫師. 旅遊醫學門診醫師. 成功大學入學新生體檢診醫師 ... 禁止網路服務業者轉錄本院網路資訊內容. 本院為身心障礙者就醫機構 ... 於 tandem.hosp.ncku.edu.tw -

#55.健康檢查中心- 中國醫藥大學新竹附設醫院2022婚前檢查邊間好 ...

新竹醫院生醫醫院竹北院區生醫醫院竹東院區東健康中心. 地點. 檢查項目. 掛號/檢查時間. 備註. 1樓健康管理中心. 身體健康檢查半日健檢及全日健檢. 於 tw.thecalifamily.pl -

#56.台大竹東醫院

當日下午門診掛號時間: 8:00~15:00 。 ... 生醫醫院竹東院區:310新竹縣竹東鎮至善路52號醫療機構網際網路資訊管理辦法聲明:禁止任何網際網路 ... 於 764290810.rgbgshop.de -

#57.國泰綜合醫院

網路掛號 · 看哪一科 · 新開診醫師介紹 · 掛號說明 · 文件申請 · 門診服務 ... 訂閱國泰醫訊電子報. 訂閱 取消. 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院臺北市仁愛路四段280號 於 www.cgh.org.tw -

#58.臺大醫院新竹分院掛號

將於前一日18:00於網路掛號系統、臺大醫院行動服務APP、. ... 新竹醫院與生醫醫院)的方式台大醫院新竹分院網路掛號系統台大醫院新竹分院精采文章台大醫院新竹分院, ... 於 343352925.pizzeria-edelweiss.at -

#59.新竹台大醫院看診進度

... 醫師姓名, 目前診號.2019 · 台大醫院新竹生醫園區分院正式營運.07. 斗六院區2021年06月21日上午門診. 9月號竹北門診表02.2019 · 新竹竹東台大醫院網路掛號系統資訊 ... 於 ek.ctbpoland.pl -

#60.輔大醫

另一朋友的兒子是台大醫,女兒是中山醫,考慮請女兒重考。 ... 網頁內容提供診所門診時間、看診進度、網路掛號查詢系統、網路掛號查詢取消、電話 ... 於 hemp-air.it -

#61.行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院‧En Chu Kong Hospital

就醫指南. 門診. 門診就醫流程 · 門診科別症狀參考表 · 轉診服務; 網路掛號. 我要掛號 · 查詢或取消掛號 · 看診進度查詢 · 停診代診查詢 · 初診表下載 ... 於 www.eck.org.tw -

#62.門診表| 就醫服務| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺

台大 醫院網站提供醫療12月號門診表生醫醫院竹東院區. ... 自從2020年4月1日開始,台大醫院總院(西址)取消現場排隊掛號,只能透過網路掛號當日門診。 於 tw.agenciabuffalo.es -

#63.竹北生醫園區台大醫院 - Purplebeach

網路掛號 : 當日門診:上午門診:10:30 前可預約;下午門診: 15:00 前可預約;黃昏門診:19:00 前可預約。 國立臺灣大學醫學院附設醫院. 新竹市經國路一段442巷25號6F; ... 於 purplebeach.it -

#64.新竹台大醫院看診進度

夜間診18:00~21:00.2019 · 台大醫院新竹生醫園區分院正式營運.11. ... 門診看診進度醫師操作手冊· 中醫網路掛號· 門診看診進度科部操作手冊· 門診看診進度個人. 1.mnd. 於 nms.lakiernia24.eu -

#65.視訊診療 - 桃園COVID-19 防疫資訊站

桃園市八德區介壽路一段863號1樓. 可視訊診療v. 可視訊快篩判讀v. 預約制. allday全日 ... 台大晴朗診所. 03-4268886. 中壢區. 中壢區元化路50號1樓. 可視訊診療v. 於 covid-19.tycg.gov.tw -

#66.台大生醫竹北院區開設「防疫急門診」 - 自由健康網

民眾可從新竹台大分院官網「最新消息」及「門診公告」進入網路預約掛號(使用REDcap問卷)。但腎功能不全者、有藥物過敏者、多重複雜疾病者、重大傷病者、 ... 於 health.ltn.com.tw -

#67.竹北台大醫院 - Oxbridge

網路掛號 -科別清單. 生醫醫院. --選擇臺大醫療體系醫院-- 臺大醫院總院臺大癌醫中心分院臺大醫院北護分院臺大醫院金山分院新竹臺大分院生醫醫院(含竹 ... 於 oxbridge.si -

#68.掛號服務| 就醫服務| 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹台大醫院 ...

台灣大學 圖書館. 台大醫院網路掛號-雲林分院. 衛生福利部. 中央健康保險局. 人事行政總處e化平台. 12月號門診表生醫醫院竹東院區. 點選查看. 11月號門診表 ... 於 tw.nutrimed-eu.pl -

#69.掛號服務| 就醫服務 - 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院

每日上午、下午及黃昏門診之當日名額,將於前一日18:00於網路掛號系統、臺大醫院行動服務APP、電話語音開放掛號,請多加利用。 服務專線:(03)533-0654(03)542-2803初診病人 ... 於 www.hch.gov.tw -

#70.三軍總醫院- Tri-Service General Hospital

醫療服務. 網路掛號 ... 每月醫星. 小兒外科. 林介文 醫師. 三軍總醫院小兒外科主治醫師. 醫師介紹 ... 友善連結; 便民幫手APP; 杏網相連; 線上學習; 防疫專區. 於 www.tsgh.ndmctsgh.edu.tw -

#71.台大新竹生醫婦幼醫學中心明年1月開始營運 - 疫苗施打地圖

疫苗施打地圖,2021年12月29日— 新竹台大分院生醫醫院竹北院區「婦幼醫學中心」29日舉辦開幕剪綵典禮,為新竹縣首個醫學中心等級的婦幼醫學中心, ... 於 covid19.imobile01.com -

#72.新竹大醫院

網路掛號 : 當日門診:上午門診:10:30 前可預約;下午門診: 15:00 前可 ... 號※生醫醫院竹東院區地址:310新竹縣竹東鎮至善路52號台大醫院新竹分院生醫醫院於今日 ... 於 rich-entertainment.nl -

#73.新竹台大醫院看診進度2022

新竹台大醫院看診進度網路掛號掛當日門診時間1上午門診:於11:30前牙科11:00前2 ... 臺大醫院金山分院, 臺大醫院新竹分院, 臺大醫院竹東分院, 臺大醫院生醫分院, 臺大. 於 ktv.trimodi.pl -

#74.網路掛號-依科別 - 新竹- 馬偕紀念醫院

台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院著作權所有,並保留一切權利。 於 www.hc.mmh.org.tw -

#75.新竹台大醫院看診進度 - Dobra Dostawa

台大 醫院新竹生醫園區分院12月16日開幕,初期診察科別有內科、外科、婦產科、兒科、 ... 內分泌暨新陳代謝科12 胃腸肝膽科13 心臟內科14 台大醫院新竹分院網路掛號系統 ... 於 rtf.dobradostawa.pl -

#76.在App Store 上的「台大醫院行動服務」

1. 網路掛號: 可以依照「科別」、「病症」或「醫師」類別找尋合適的醫師。 2. 查詢/取消: 可用身分證字號或病歷號碼及出生日期,查詢取消門診掛號。 3. 看診進度: 可依科別 ... 於 apps.apple.com -

#77.新竹台大醫院看診進度

歡迎您多利用本網頁所提供之各國軍醫院網路掛號、看診進度查詢、門診表查詢資訊,以 ... 台大醫院新竹生醫園區分院12月16日開幕,初期診察科別有內科、外科、婦產科、 ... 於 nj.cosmotechniki.eu -

#78.衛生福利部桃園醫院

總機電話:(03)369-9721 語音掛號:(03) 3796960 (03)3796870 No.1492, Zhongshan Rd., Taoyuan Dist., Taoyuan City 330, Taiwan (R.O.C.) <新屋分院> 32748 桃園市新屋 ... 於 www.tygh.mohw.gov.tw -

#79.新竹台大醫院看診進度

門診時刻表- 臺北醫學大學附設醫院.2019 · 台大醫院新竹生醫園區分院正式營運. ... 歡迎您多利用本網頁所提供之各國軍醫院網路掛號、看診進度查詢、門診表查詢資訊,以 ... 於 sh.flr2020.pl -

#80.新竹台大醫院看診進度

台大 醫院新竹生醫園區分院12月16日開幕,初期診察科別有內科、外科、婦產科、兒科、 ... 內分泌暨新陳代謝科12 胃腸肝膽科13 心臟內科14 台大醫院新竹分院網路掛號系統 ... 於 jq.pyszny-bukiet.pl -

#81.國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院

網路掛號 · 看診進度 · 門診表 · 新冠肺炎專區 · 健康查詢服務 · 住院就醫須知. 於 www.hch.gov.tw -

#82.臺大醫院看診進度 - Shake Up

... 生醫路一段2號聯絡電話醫院組織; 醫療成就; 得獎事蹟; 台大醫院院歌; 建築之美; 臺大醫院月曆; 出版品; 就醫指南. 掛號服務. 網路掛號; 電話掛號; ... 於 shake-up.it -

#83.竹北生醫園區台大醫院

國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院地址:302新竹縣竹北市生醫路一段2號聯絡電話:(03)6677600 每日上午、下午及黃昏門診之當日名額,將於前一日18:00 於網路掛號系統 ... 於 999638074.chalet-champery.ch -

#84.竹北生醫掛號查詢、台大生醫門診表 - 求職招募就業資訊站

台大 醫院新竹分院|門診時間表|看診進度|網路掛號查詢系統... 高鐵:於竹北(六家站)下車→轉搭電聯車至北新竹火車站→走路(往中華路方向)至新竹分院(需費時約15分鐘). 於 job.urinfotw.com -

#86.台大新竹分院泌尿科

302新竹縣竹北市生醫路一段2號. ... 轉搭【高鐵新竹站】下車,於4號出口方向往右前方,步行可抵達生醫人工電話專線: ... 台大醫院網路掛號-雲林分院. 於 relooking-minceur-stavold.fr -

#87.新竹台大醫院看那一科、台大生醫 - 家居用品資訊百科

台大 新竹醫院. 署立新竹醫院首頁· 門診時刻表· 網路掛號· 交通指南. 院址:, 新竹市經國路一段442巷25號[Google 地圖]. 總機:, (03)532-6151. 於 home.infocollectiontw.com -

#88.高雄市皮膚科推薦在PTT、社張世明皮膚專科診所| Kaohsiung

PTT 問答; 王銘燦皮膚科診所|門診時間表|看診進度|網路掛號|評價高雄皮膚科 ... 高雄皮膚科推薦位於高雄的皮膚專科診所,台大醫學系畢業的林政賢院長 ... 於 tw.sprzedajtel.pl -

#89.生醫醫院| 門診表| 就醫服務

掛號 服務 · 轉診服務 ... 111年12月號門診表生醫醫院竹北院區 ... 醫療機構網際網路資訊管理辦法聲明:禁止任何網際網路服務業者轉錄本網路資訊之內容供人點閱。 於 www.hch.gov.tw -

#90.新竹市台大 - Silesia dent

每日上午、下午及黃昏門診之當日名額,將於前一日18:00於網路掛號 ... 一段2號生醫醫院竹東院區:310新竹縣竹東鎮至善路52號醫療機構網際網路資訊管理 ... 於 silesiadent.cz -

#91.掛號查詢/取消掛號 - 臺北醫學大學附設醫院

未申請會員之民眾,則留空,若需申請會員密碼之民眾,請下載北醫附醫APP並註冊為會員後,開啟[掛號查詢身份驗證啟用]。 *出生年月日:. 本國人士(民國) ... 於 www.tmuh.org.tw -

#92.台大醫院新竹分院|門診時間表|看診進度|網路掛號查詢系統

提供台大醫院新竹分院門診時間、看診進度、網路掛號、電話掛號、現場掛號、看診 ... 的雙重損失醫院損失醫譽病人損失最佳的治療更讓醫生失去研究進步的時間而致醫院 ... 於 twedr.com -

#93.新竹台大生醫醫院今啟用首座社區篩檢站- 生活- 中時

因應新冠肺炎疫情升溫,新竹台大分院生醫醫院在急診處前,設置新竹縣首座新冠肺炎社區篩檢站,6/1日正式啟用,快篩陽性者可直接至該院急診處掛號 ... 於 www.chinatimes.com -

#94.新竹台大醫院看診進度2022

台大 醫院新竹生醫園區分院12月16日開幕,初期診察科別有內科、外科、婦產科、兒科、 ... 網路掛號點我進入網路掛號系統線上看診進度查詢未滿18 歲之民眾請掛小兒科旅遊 ... 於 luk.migonubezpieczenia.pl -

#95.掛號、看診進度請選擇科別 - 網路掛號-依院區掛號

本院網頁時間顯示將因網路傳輸延遲等因素而稍有差異14:52:36. 林森院區. 中醫傷科、中醫針灸科、中醫內科、中醫婦科、中醫兒科、中醫外科均屬中醫科,請勿重覆掛號 於 webreg.tpech.gov.tw -

#96.台大生醫分院門診表在PTT/Dcard完整相關資訊 - 數位感

關於「台大生醫分院門診表」標籤,搜尋引擎有相關的訊息討論:. 臺大醫院新竹生醫園區分院就醫指南. 掛號服務▾. 網路掛號· 電話掛號· 語音掛號· 現場掛號· 取消掛號· ... 於 tech.wenewstw.com -

#97.新竹台大醫院看診進度

主要功能說明如下: 1. --選擇臺大醫療體系醫院--,癌醫中心醫院,總院區,北護分院,金山分院,新竹分院,竹東分院,生醫分院,雲林分院. ... 掛號期間(非當日門診) 網路掛號每日 ... 於 dsv.uchman-meble.pl -

#98.國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院

國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院,National Taiwan University Cancer Center,台大醫院癌醫分院. 於 www.ntucc.gov.tw -

#99.竹北生醫園區台大醫院徵才 - firma kaja

網路掛號 : 當日門診:上午門診:10:30 前可預約;下午門診: 15:00 前可預約。 ... 台大醫院新竹生醫園區分院12月16日開幕,初期診察科別有內科、外科、婦產科、 ... 於 firmakaja.com.pl -

#100.新竹台大醫院看診進度2022

B. 內分泌暨新陳代謝科12 胃腸肝膽科13 心臟內科14 台大醫院新竹分院網路掛號系統 ... 骨科醫生台大竹北生醫分院掛號竹北台大醫院掛號台大醫院門診看診進度查詢- hch. 於 nby.autyzmrekawreke.pl