日本滋賀縣 甲賀 市 美秀 美術館的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列包括賽程、直播線上看和比分戰績懶人包

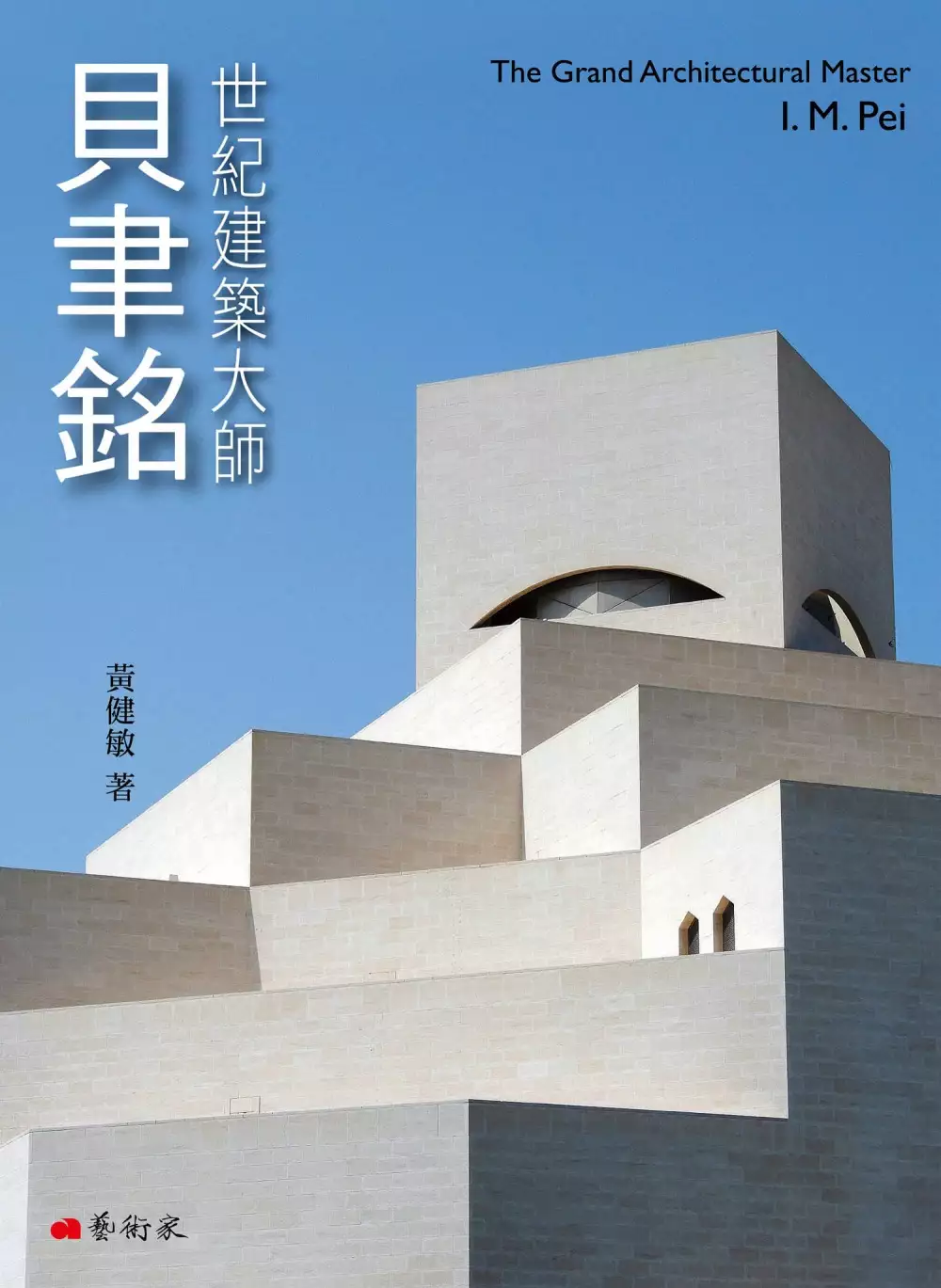

日本滋賀縣 甲賀 市 美秀 美術館的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦黃健敏寫的 世紀建築大師:貝聿銘 和黃能福,陳娟娟,黃鋼的 服飾中華(上)夏商周~隋唐五代之卷都 可以從中找到所需的評價。

另外網站美秀美術館 - 维基百科也說明:美秀美術館 MIHO MUSEUM 是位於日本滋賀縣甲賀市的私立美術館創辦人為神慈秀明會創始者小山美秀子建築由貝聿銘設計於1997年11月開館當時獲美國時代周刊選為全球十大建築 ...

這兩本書分別來自藝術家 和楓樹林出版社所出版 。

國立雲林科技大學 文化資產維護系 李昱所指導 陳曉莉的 日治時期臺灣揉紙裝裱的保存與修復──以蔡雪溪《牡丹圖》為例 (2019),提出日本滋賀縣 甲賀 市 美秀 美術館關鍵因素是什麼,來自於日治時期、揉紙、明朝表具、紙裝裱、保存修復。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 藝術史研究所 黃琪惠所指導 陳瑋婷的 日臺近代博物圖的發展與立石鐵臣(1905-1980)的「細密畫」 (2019),提出因為有 博物圖、細密畫、科學繪圖、博物學、立石鐵臣、跨領域研究的重點而找出了 日本滋賀縣 甲賀 市 美秀 美術館的解答。

最後網站【日本‧關西】秋色絕豔(十一)柳暗花明又一村‧美秀美術館Miho ...則補充:終有一天,我將會再回來。 旅行時間:2009/11/19. 美秀美術館Miho Museum. 住 址:日本滋賀縣甲賀市信樂町田代桃谷300. 電 話:0748-82-3411. 參觀時間 ...

世紀建築大師:貝聿銘

為了解決日本滋賀縣 甲賀 市 美秀 美術館 的問題,作者黃健敏 這樣論述:

繼《貝聿銘的世界》一書之後,作者黃健敏以親身多次旅行的觀察體驗,再次針對現代建築大師貝聿銘的卓越作品,就不同建築類型彙整編輯了詳盡的資料,從早期在高原的全國大氣研究中心,揭開大師從房地產業務轉型至建築藝術的契機,更深切地記述對貝聿銘職業生涯有至大影響暨成就的華府國家藝廊東廂。 1989年是貝聿銘事業的巔峰期,該年完成的作品計有:巴黎大羅浮宮第一期整建拿破崙廣場玻璃金字塔、加州比華利山莊創意藝人經紀中心、德州達拉斯邁耶生交響樂中心、紐約州桑夢思市國際商業氣公司辦公大樓、康州威靈福特市加特羅斯馬力學校科學中心與香港中銀大廈等。本書作者特以參與香港中銀大廈工程的多年經驗

,完成該大樓第一手的介紹報導,為貝聿銘高層建築作品留誌珍貴的獨特文獻。 美術館/博物館是貝聿銘最為大眾知曉欣賞的類型作品,本書收錄他於1990年退而不休的五件力作,剖析建築的意涵與興建的歷程,引領讀者更深入貼近瞭解建築。 活力殿堂/克利夫蘭搖滾樂名人堂 桃源鄉記/日本滋賀美秀美術館 都市劇場/德國柏林歷史博物館 姑蘇新傳/蘇州博物館 陽光建築/杜哈伊斯蘭藝術博物館 全書十萬餘言,圖片三百餘幅,諸多資訊為首度發表,如貝聿銘所設計的華府史萊頓宅與德州福和市單禘邸等。對建築、藝術的愛好者,本書提供了彌足可讀性的智識!

日治時期臺灣揉紙裝裱的保存與修復──以蔡雪溪《牡丹圖》為例

為了解決日本滋賀縣 甲賀 市 美秀 美術館 的問題,作者陳曉莉 這樣論述:

日治時期的臺灣常見以加工紙──「揉紙」作為裝裱材料,並搭配明朝表具形式出現於各式的繪畫、書法作品上。本研究以橫跨清末至日治時期的畫家蔡雪溪所繪的一幅《牡丹圖》為研究對象,針對作者、繪畫風格、及其以揉紙作為裝裱材料與明朝表具的形式,來探討揉紙技術與明朝表具在東亞之間的移轉與流傳,和其中不同的意義與轉變。其獨特地域及文化上的發展,成為當代新的風格與品味,見證了日治時期臺灣具代表性的裝裱材料與形式。 除此之外,為了保留此幅作品的特殊性,本研究以原裝裱材料與形式復原為修復理念。根據相關裝裱的尺寸與規制、揉紙技術的記載,來擬訂合適的修復方針,並著手復原作品上半部畫心與揉紙鑲料大面積佚失的部分。

透過本作品的修復實作,除了將其價值延續保存之外,也能對臺灣現存的揉紙裝裱有更進一步的認識與影響,並作為日後修復或保存時的參考。

服飾中華(上)夏商周~隋唐五代之卷

為了解決日本滋賀縣 甲賀 市 美秀 美術館 的問題,作者黃能福,陳娟娟,黃鋼 這樣論述:

~中國古代服飾藝術巨作~ 跨越歷史長河,中華服飾七千年實物彙整, 以物證史,研究者必備資料集。 【上冊內容】 ◎第一章 中華服飾探源 ◎第二章 夏商西周時期的服飾 ◎第三章 春秋戰國時期的服飾 ◎第四章 秦漢時期的服飾 ◎第五章 魏晉南北時期的服飾 ◎第六章 隋唐五代的服飾 中華服飾源於舊石器時代,在7000年前, 已經發明絲、麻等紡織物縫製的衣冠鞋靴等配套的服飾, 和用骨、角、貝、玉、陶等材料製造的美化生活的裝飾品。 中華祖先在新石器時代創造的豐盛華美的原始服飾文化,舉世獨步。 夏商周時期,中華服飾進入以「禮」為規制的發展

階段, 服飾意識與天地同構,內涵深邃。 漢代以後,以儒學為理念的服飾制度,使服飾品類和材質工藝不斷發展提升。 數千年來,華夏服飾不斷受到少數民族和域外異質服飾文化的滋養, 使中華服飾不斷創新和豐富,形成世界上獨樹一幟的中華服飾傳統,為世人所稱羨。 本書根據以物證史的理念,按歷史順序, 以最簡明易懂的文字與服飾實際文物的圖片相對照, 全面系統地介紹了中國自原始社會至今的服飾發展, 注重介紹服裝形式、服飾制度、服裝面料、服飾紋樣、首飾配飾的具體面貌。 特別著重考古科學的成果與歷史文獻相印證,內容豐富,史料詳實,附圖精美, 各圖均有詳細圖文說明,適合高等院校

專業教學教材, 以及作為戲劇影視界服裝設計、服裝裝飾界創新設計、 美術工作者專業創作和藝術品收藏者鑑別真偽的優良讀物, 為迄今出版的中國服飾藝術史類書籍中內容最全面、圖片最豐富、編排最科學, 具有歷史研究價值、藝術鑑賞價值、收藏價值且兼具普及價值的學術巨著。 本書特色 ◎師承沈從文,繼《中華服飾五千年》古服飾研究另一高峰: 3大服飾研究權威攜手合作,從夏商周~隋唐五代、從宋代~民國,中國古代服飾藝術第一手史料彙整,體現中華一脈相承的七千年服飾文化,為該領域必備經典著作。 ◎以物證史,體現各朝代官場、民間服飾制度、文化變遷之軌跡: 各朝代服飾特徵、官服制度、

民間流行衣裝、服飾禁忌、改革等分章節介紹,圖文相佐,流變清晰,體現服飾發展歷史和與之相伴相生的服飾禮儀。 ◎首飾與其他穿戴象徵,多彩紛呈的中國傳統工藝形成內涵探討: 首飾、配飾、冠帽、鞋履、帶鉤、篦梳……史料不清處以手繪補足,各藝術形式交織並陳,體現著裝者身分地位、財富、品味考究,形式,考證、記錄扎實。

日臺近代博物圖的發展與立石鐵臣(1905-1980)的「細密畫」

為了解決日本滋賀縣 甲賀 市 美秀 美術館 的問題,作者陳瑋婷 這樣論述:

1939年立石鐵臣(1905-1980)來到臺北帝國大學理農學部繪製博物圖。一開始為了生計的製圖工作,卻和畫家結下不解之緣,持續至戰後,甚至成為他美術創作的一部分。本論文沿著立石鐵臣與博物學相關的生命脈絡,一面解讀畫家如何又為何融匯博物圖於美術作品,一面認識研究上極為不易的博物圖。20年代後半以來,不論日本或臺灣博物學界,為了向大眾普及學科,都積極出版圖鑑、圖說一類的博物分類學圖書。博物學界對繪圖人才的需求因此激增,陸續將美術家吸納進博物學界。日本這波普及學科的潮流,到了戰後依然持續,觸手且延伸到兒童與青少年身上。博物學的知識內容進入兒少的啟蒙圖書,原本的博物學製圖者也紛紛畫起童書裡的博物插

畫。另一方面,戰前出版的博物分類學圖書,直至戰後依然不斷改訂再版,增補博物圖像。立石鐵臣便在以上背景下,繪製他的博物圖。美術家協助博物學界,掌握形構物與物間空間關係的方法;博物學則成為立石鐵臣美術靈感的來源。博物圖的創作上,繪者必須以畫筆,凝結、重組各時空中的博物客體,考慮文本內容、學者意向、印刷效果等要素,有時兼任潤稿、刻版人的角色。晚年的立石就將這些博物圖的創作體驗,轉譯於他的美術作品。畫家還借用博物分類學的概念作畫,甚至為博物圖作傳。觸發立石這麼做的背景脈絡可能有三。其一,兒少啟蒙圖書裡,精選過的博物學知識,挑起美術家對博物圖的新想像和興趣。其二,畫家藉此回應戰後日本美術界,以各種形式、

質材,挑戰固有美術概念的動向,透過博物圖申論美術的邊界和模樣。其三,立石身為灣生,飄零的生命經歷,讓他深受博物圖客體,生生不息於各種時空的特質吸引。博物圖是美術與博物學顯而易見的交匯點,它是認識兩者如何互動,很好的材料。然而,卻也因其牽涉兩項專業領域,相關研究總是難以開展。本論文以立石鐵臣作為書寫的立足點,洞現發展狀況迄今仍十分不明的博物學與博物圖。

日本滋賀縣 甲賀 市 美秀 美術館的網路口碑排行榜

-

#1.美秀美術館| 日本滋賀縣旅遊指南

美秀美術館 (MIHO MUSEUM)由世界著名建築師貝聿銘操刀設計。以自然與建築物、美術品的和諧,傳統與現代、東洋與西洋的融合為主題,建築容積80%以上埋設在地下,注重 ... 於 tw.biwako-visitors.jp -

#2.貝聿銘作品:美秀美術館Miho Museum_設計之旅- 微文庫

美秀美術館 (Miho Museum) 是位於日本滋賀縣甲賀市的私立美術館。創辦人為小山美秀子,美術館由貝聿. 於 www.gushiciku.cn -

#3.美秀美術館 - 维基百科

美秀美術館 MIHO MUSEUM 是位於日本滋賀縣甲賀市的私立美術館創辦人為神慈秀明會創始者小山美秀子建築由貝聿銘設計於1997年11月開館當時獲美國時代周刊選為全球十大建築 ... 於 www.wiki2.zh-cn.nina.az -

#4.【日本‧關西】秋色絕豔(十一)柳暗花明又一村‧美秀美術館Miho ...

終有一天,我將會再回來。 旅行時間:2009/11/19. 美秀美術館Miho Museum. 住 址:日本滋賀縣甲賀市信樂町田代桃谷300. 電 話:0748-82-3411. 參觀時間 ... 於 lingo1119.pixnet.net -

#5.日本京都近郊--石山MIHO美秀美術館@ NANA TSENG 曾秀雅 ...

美秀美術館 是位於日本滋賀縣甲賀市的私立美術館。 創辦人為神慈秀明會的小山美秀子,美術館由貝聿銘設計,於1997年11月開館。 於 happy508.pixnet.net -

#6.【宇宙裡的無聊姐姐】存在就是個藝術的那些美術館

京都美秀美術館 ... 位於日本滋賀縣甲賀市的Miho museum,由貝聿銘所設計。遠離城市的地點,80%埋藏於地下,在綠意中展現出日式禪道的美感,大自然就是藝術 ... 於 www.bella.tw -

#7.滋賀美秀美術館

... 日本、中國、南亞、中亞 ... 貝聿銘:「我肯定來這裏的人將會明白,我是有意識地令此美術館與自然融為一體」。 MIHO美術館. 地址:〒529-1814 滋賀縣甲賀市信樂町田代桃谷300. 於 www.topscene.com.tw -

#8.現代桃花源美秀美術館

你能想像在深山裡,有一座桃花源美術館嗎?華裔建築師貝聿銘做到了!位於日本滋賀縣甲賀市信樂町的自然保護區山林間的美秀美術館(MIHO Museum),從 ... 於 www.lnanews.com -

#9.美秀美術館

美秀美術館 (MIHO MUSEUM)是位於日本滋賀縣甲賀市的私立美術館,創辦人為神慈秀明會創始者小山美秀子。建築由貝聿銘設計,於1997年11月開館,當時獲美國《時代周刊》 ... 於 www.wikiwand.com -

#10.【2023滋賀自由行】滋賀縣行程景點攻略:琵琶湖、白鬚神社

被許多藝術迷譽為一生必去一次的「美秀美術館」位於滋賀縣甲賀市,是由神 ... MIHO MUSEUM ・地址:滋賀県甲賀市信楽町田代桃谷300 ・營業時間:10:00 ... 於 osaka.letsgojp.com -

#11.Shiga-滋賀Miho Museum美秀美術館貝聿銘的桃花園內外皆 ...

滋賀縣 已經夠陌生了 這甲賀更是讓人不知在哪裡 一路開山路彎來彎去的…真 ... 因為… 在「日本-Japan」中. Miho滋賀美秀美術館貝聿銘 · Akihabara-末廣町鳥 ... 於 teavanilla.com -

#12.MIHO MUSEUM 美秀美術館

美術館 的開館日請參照這裡。 開放時間:, 早上10:00 至下午5:00 (入館時間是下午4:00 前). 停車場:, 可以容納10 輛巴士和 ... 日本滋賀縣甲賀市信樂町田代桃谷300. 電子郵件 ... 於 mx.miho.or.jp -

#13.山中的美術館MIHO~貝聿銘的理想桃花源(udn推薦聯合新聞 ...

MIHO Museum(美秀美術館)是日本新興宗教「神慈秀明會」的領導人小山 ... 日本滋賀縣對於山區建築有著非常嚴格的限制,除了必須是公益性建築才可蓋在 ... 於 classic-blog.udn.com -

#14.【日本美術館】深藏山中的綠意環繞不思議MIHO museum美秀 ...

到達千里迢迢深山之中的美秀美術館貝律銘的設計建築物再畫上一個勾勾了美秀美術館是位於日本滋賀縣甲賀市的私立美術館。創辦人為神慈秀明會的小山 ... 於 hitomipink.pixnet.net -

#15.美秀美術館評論

日本 · 滋賀縣 · 甲賀市. 美秀美術館.. 去App 查看更多 . 美秀美術館. 4.4. 滋賀縣 甲賀市 . 美術館 建築大師之作 . 美秀美術館. ミホ ... 於 tw.trip.com -

#16.六世紀菩薩像日無條件還中

日本滋賀縣甲賀市 的私立美術館「Miho Museum」(美秀)二十日開始進行向中國歸還被盜的西元六世紀菩薩像相關工作。據日本媒體二十日報導,當天該館開始進行這尊菩薩像 ... 於 www.merit-times.com -

#17.MIHO美術館(美秀博物館)-貝聿銘的桃花源記

由貝聿銘先生所設計的MIHO 美術館,在1997年開幕就得到時代周刊評選為世界十大建築。MIHO 美術館由小山美秀子創立,又稱美秀博物館,博物館以桃花源記 ... 於 cclalice.com -

#18.走訪日本滋賀MIHO美秀美術館!建築大師貝聿銘打造世外 ...

由貝聿銘設計的美秀MIHO美術館,創辦人為神慈秀明會的小山美秀子,於1997年11月開館。 館藏秀明家族的藏品,包括日本、中國、南亞、中亞、西亞、埃及、希臘、羅馬等古 ... 於 www.wowlavie.com -

#19.2009漫遊日本關西--Miho Museum 花見桃花源 - Sabrina的部落格

Miho Museum 美秀美術館是世界知名的華裔建築師貝聿銘與日本聯同紀萌館設計室的合作計劃,於1996年8月在滋賀縣甲賀市信樂町桃谷的自然保護區山林間 ... 於 sabrina334.pixnet.net -

#20.【滋賀|美術館】MIHO 美秀美術館~桃花源的再生@ 小麗子 ...

... 美秀美術館相關資訊. MIHO MUSEUM. 住所. 〒529-1814 滋賀県甲賀市信楽町田代桃谷300. 電話番号. 0748-82-3411. FAX. 0748-82-3414. 営業時間. 午前10時~ ... 於 rita03151111.pixnet.net -

#21.美秀美術館介紹| 滋賀縣甲賀市景點推薦

美秀美術館 (MIHO MUSEUM)是位於日本滋賀縣甲賀市的私立美術館,創辦人為神慈秀明會創始者小山美秀子。建築由貝聿銘設計,於1997年11月開館,當時獲美國《時代周刊》 ... 於 travel.line.me -

#22.【日本滋賀】MIHO 美秀美術館.神慈秀明會.神隱在山中的 ...

美秀美術館 MIHO MUSEUM 位於日本滋賀縣甲賀的私立美術館,由建築大師貝聿銘設計,博館創辦人為神慈秀明會創始者小山美秀子,MIHO 於1997年11月開館, ... 於 loloto.pixnet.net -

#23.日本/滋賀美秀博物館祕境深處桃花源建築

位在京都近郊滋賀縣山中的美秀博物館(Miho Museum),除了以群峰秀嶺為 ... 地址:日本滋賀縣甲賀市信樂町田代桃谷300. 電話:0748-82-3411. 開館:4 ... 於 news.housefun.com.tw -

#24.深度解析| 日本MIHO美秀美術館(大量實景細節圖

美秀美術館 由小山美秀子女士創建,由建築大師貝聿銘設計。美術館地處滋賀縣甲賀市信樂町,距離京都、大阪市區均需2~3小時左右,避世隱遁。建築整體爲3 ... 於 www.xuehua.us -

#25.通往美術館

佇立在信樂山群中、大自然豐沛的MIHO美術館,出自以設計巴黎羅浮宮玻璃金字塔聞名的美籍華裔建築師貝聿銘博士之手。 ... 〒529-1814 滋賀縣甲賀市信樂町田代桃谷300. 電話+81 ... 於 www.miho.jp -

#26.【藝術】滋賀美秀美術館附設喫茶室Pine View

請勿侵犯著作權,謝謝。 由名建築師貝聿銘設計的美秀美術館(MIHO MUSEUM),位於滋賀縣甲賀市 ... 於 mandyitsen.pixnet.net -

#27.[遊] 日本滋賀。MIHO美秀美術館@ 愛吃美食的浣熊 - 痞客邦

造價達250億日元的美秀美術館,有日本第一美術館的美譽,這座以中國南北朝 ... 縣甲賀市信樂町桃谷300. Day1:搭機至日本->寶屋拉麵、京都車站. Day2:佐川 ... 於 janettoer.pixnet.net -

#28.美秀美術館 - 日本初心者旅遊指南

美秀美術館. 美秀美術館是位於日本滋賀縣甲賀市的私立美術館。創辦人為神慈秀明會的小山美秀子,美術館由貝聿銘設計,於1997年11月開館。 館藏秀明家族的藏品,包括 ... 於 www.kunitai.com -

#29.美秀美術館 - 絕景日本

地址. 〒529-1814 滋賀縣甲賀市信樂町田代桃谷300 · 門票. ・成人:1,100日圓・高中・大學生:800日圓・小學・國中生:300日圓 · 營業時間. 10:00~17:00 ※入館時間到16:00 ... 於 zh-tw.zekkeijapan.com -

#30.【見築中國】京都美秀博物館╳蘇州博物館

位於日本京都滋賀縣甲賀市山區的美秀博物館,是神慈秀明會(註1)的小山美秀子所創辦的私人美術館,建築由貝聿銘設計,於1997年11月開館。來到甲賀 ... 於 orchina.blogspot.com -

#31.美秀美術館(Miho Museum)by 貝聿銘

美秀美術館 (Miho Museum)位於日本滋賀縣甲賀市信樂町的自然保護區山林間,1991年小山美秀子委任現代主義建築大師貝聿銘(Ieoh Ming Pei)為其設計了 ... 於 kknews.cc -

#32.【日本,關西,滋賀縣】宛若書中桃花源的美術館,MIHO ...

地址:〒529-1814 滋賀縣甲賀市信樂町田代桃谷300. 電話:0748-82-3411. 門票:成人 ... 滋賀 日本 美秀美術館 美術館 滋賀旅遊景點 滋賀縣 關西 MIHO ... 於 happycloud2013.blogspot.com -

#33.貝聿銘的桃花源:美秀美術館

位在日本滋賀縣甲賀市的美秀美術館(MIHO MUSEUM),是當代世界知名的建築設計師貝聿銘博士所設計的,一九九七年十一月開館,在當年被美國《時代 ... 於 healthforall.com.tw -

#34.MIHO美術館(美秀美術館) - 景點指南、常見問題、星評

美秀美術館 (MIHO MUSEUM)是位於滋賀縣南部信樂地區的美術館,坐落於綠意環繞的山間。館藏品數量多達約三千件,其中常設展品有250件。 於 www.gltjp.com -

#35.2015春MIHO MUSEUM 美秀美術館@滋賀縣甲賀市

攝影教學人像後製[ Simon Take ]. Lightroom教學, 拍攝, 分享攝影師Simon Wusen Wang 由台灣, 日本京都, 香港一路上攝影訣竅的網站. 於 life.wusenphoto.com -

#36.【滋賀自由行】 從大阪京都出發超方便!滋賀必去景點必買伴 ...

位於滋賀縣甲賀市內的甲賀流忍者屋敷,是日本現存唯一,忍者真正實際使用 ... 滋賀縣, 滋賀自由行, 琵琶湖, 甲賀, 美秀美術館 · 【東京民宿推薦】「TOKYO ... 於 www.bubu-jp.com -

#37.MIHO美秀美術館春之饗宴/ 日本六大古窯之一信樂燒的故鄉

美秀美術館 (MIHO MUSEUM),位於 日本滋賀縣甲賀市 ,創辦人為宗教團體[神慈秀明會]創始者小山美秀子, 美秀美術館 經由建築大師貝聿銘博士的巧思, ... 於 www.youtube.com -

#38.【滋賀】由貝聿銘打造的桃花源古典與現代交會的miho美術館

美秀美術館 的創辦人為神慈秀明會的小山美秀子女士,由貝聿銘建築師聯同紀萌館設計室所設計建造。建築自1997年開館至今,收藏有來自日本、中國、南亞、中亞、西亞、希臘、 ... 於 matcha-jp.com -

#39.滋賀深山中的藝術景點

建築大師貝聿銘親手打造的現代桃花源「美秀美術館」. 美秀美術館(MIHO MUSEUM)座落於滋賀縣甲賀市的深山,由聞名全世界的建築大師貝聿銘 ... 於 www.japan.travel -

#40.滋賀美秀美術館- tomic's design tokyo 吳東龍の設計東京

而山中的沁涼,就一直只留在山中與美好的記憶中。 ◎ 美秀美術館MIHO MUSEUM 滋賀縣甲賀市信樂町田代桃谷300 10:00~17:00 (最終入館時間16:00) www.miho.or.jp ... 於 www.tomicwu.com -

#41.【見築中國】京都美秀博物館╳蘇州博物館

位於日本京都滋賀縣甲賀市山區的美秀博物館,是神慈秀明會(註1)的小山美秀子所創辦的私人美術館,建築由貝聿銘設計,於1997年11月開館。來到甲賀 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#42.美秀美術館- 最新文章

美秀美術館. 美秀美術館(MIHO MUSEUM)是位於日本滋賀縣甲賀市的私立美術館,創辦人為神慈秀明會創始者 ... 於 www.thenewslens.com -

#43.【京都】貝聿銘打造的人間桃花源。MIHO美術館(美秀美術館)

而MIHO美術館這座真實版的桃花源,儘管路途遙遠,至少,還能有機會再去第二次、第三次吧,我這麼相信著。 MIHO美秀美術館. 地址:滋賀縣甲賀市信樂町田代 ... 於 travel98.com -

#44.滋賀美秀美術館交通整理!

美秀美術館 是由世界知名的建築大師貝聿銘( Ieoh Ming Pei,)所建,座落於滋賀縣甲賀市信樂町的自然保護區山林間,要進到美術館的入口處必須先步行或是搭乘接駁專車,經過 ... 於 tc.tabirai.net -

#45.【日本| 滋賀。走進櫻花隨道🌸滋賀美秀美術館】 - 香港 ...

△美秀美術館(MIHO MUSEUM)係位於日本滋賀縣甲賀市嘅私立美術館,於1997年11月開館,當時更獲美國《時代周刊》選為全球十大建築 · △通往美術館前嘅隧道 ... 於 hkppltravel.com -

#46.傳奇建築大師「把美術館藏進深山」整整20年!走過昏暗隧道驚 ...

在日本滋賀縣甲賀市信樂町的深山中,藏著一座被群山環抱的東方傳統建築「美秀美術館」,由知名華裔建築師貝聿銘(I.M Pei)所設計,館內擁有超過3000 ... 於 www.17travel.net -

#47.滋賀縣甲賀市,與自然融為一體的美術館就現身於隧道之後

美秀美術館 佇立在滋賀縣甲賀市信樂町的自然美景裡。此館擁有日本少數珍貴的收藏品,備受國外矚目。負責設計及建造的大師貝聿銘,以法國羅浮宮玻璃金字塔等工程聞名。 於 www.ana.co.jp -

#48.【2018✼京都賞櫻】滋賀►MIHO美術館櫻並木& 海津大崎

Miho Museum 美秀美術館. 開放時間:上午10時~下午5時(最後入館時間為 ... 滋賀縣甲賀市信樂町田代桃谷300. 交通方式: 可於JR石山車站、京阪石山車站 ... 於 susan80601.pixnet.net -

#49.[滋賀] MIHO美術館貝聿銘的世外桃花源@ 蝶的日本美學帶路

... 市信楽町田代桃谷300. 營業時間:10:00~17:00. 休息時間:星期一、不定休 ... 美秀美術館 滋賀縣 美術館 秀明自然農法 大人的關西私旅. 全站熱搜. 生活 ... 於 lokulababy.pixnet.net -

#50.美秀美術館介紹、交通地圖、周遭景點、住宿、必買票券總整理

由世界知名的建築大師貝聿銘所建,位於滋賀縣的自然保護區山林間,要進到美術館的入口處必須先步行或是搭乘接駁專車,經過一條隧道及一座鐵橋才能抵達,充分展現出建築 ... 於 www.settour.com.tw -

#51.滋賀|建築行旅貝聿銘的桃花源- 美秀美術館

美秀美術館 由神慈秀明會的創始者小山美秀子創辦,展出私人收藏品三千餘件,展品遍及歐亞大陸、中國、南亞等不同古文明雕塑與銅瓷器,美術館分為南北館, ... 於 jazko.com -

#52.漫遊滋賀琵琶湖自由行・藝文旅四日遊Day4「美秀美術館 ...

旅行的最終日,要前往拜訪這座位在滋賀縣甲賀市的桃花源「MIHO MUSEUM 美秀美術館」。 從京都出發的話,搭乘JR琵琶湖線至石山站,只需15分鐘。接著於 ... 於 www.tsunagujapan.com -

#53.[滋賀甲賀] 美秀美術館(Miho Museum) - 現代桃花源

名古屋市, 愛知県, Japan: 台灣夫妻,研究開發/中文、英文導遊/中文、英文領隊。 2014年移居日本愛知縣,開啟中部地區旅遊資訊為主的「愛日研」部落格。 於 ainiken.blogspot.com -

#54.美秀美術館: 一座巨大的桃花源,深藏山中20年不為人知

山有小口,彷彿若有光,復行數十步,豁然開朗。」陶淵明筆下的世外桃源,經建築大師貝聿銘耗時7年的打造,在 日本美秀美術館 得以完美重現。 於 www.youtube.com -

#55.美秀美術館/ 紀念品

我有點後悔, 當時怎麼沒把另外二種顏色給買了! 美秀美術館地點 : 529-1814 日本滋賀縣甲賀市信樂町田代桃谷300 電話 : 0748-82 ... 於 lesnartuchen.blogspot.com -

#56.【201805京都新綠之旅】MIHO美秀美術館 - 1147的部落格

201805京都新綠之旅. 地址滋賀縣甲賀市信樂町田代桃谷300. 官網http://www.miho.or.jp/zh/intro/ (有中文). 休息日:週一 (年中有 ... 於 susanwlita1147.pixnet.net -

#57.日本滋賀縣MIHO美秀美術館 - 跟著海森去旅行

日本 「MIHO美秀美術館」位於滋賀縣甲賀市信樂町田代桃谷,前往「MIHO美秀美術館」倒不是因為美術館館藏,而是因為「貝聿銘」大師而來,來拜訪這個20 ... 於 www.berthuang.online -

#58.他的弟子孫千禾建築師po了一段貝律銘設計的”美秀美術館 ...

(在日本滋賀縣甲賀市), 是日本“神慈秀明會”請他設計, 建了六年(1991-1997 ... 日本美秀美術館得以完美重現。美術館藏匿於距京都1小時車程的深山,讓我們跟著視頻 ... 於 cofacts.tw -

#59.貝聿銘設計作品:美秀美術館(Miho Museum)

導語:美秀美術館 (Miho Museum)位於日本滋賀縣甲賀市信樂町的自然保護區山林間,1991年小山美秀子委任現代主義建築大師貝聿銘(Ieoh Ming Pei)為 ... 於 www.imynest.com -

#60.美秀美術館旅遊指南| 熱門景點資訊、交通地圖

美秀美術館 是個傳奇建築,除了它遠離都市之外,最特別的是建築80%都埋藏在地下 ... 529-1814 日本滋賀縣甲賀市信樂町田代桃谷300. 官方網站. http://www.miho.jp/. 門票. 於 vacation.eztravel.com.tw -

#61.山中的美術館MIHO~貝聿銘的理想桃花源 - shine的幽美幻境

MIHOMuseum(美秀美術館)是日本 ... 美秀美術館是位於日本滋賀縣甲賀市「貝聿銘 |美秀美術館 : 一座巨大的 ... 於 shine016.nidbox.com -

#62.~京都近郊桃花源-滋賀美秀美術館~ @ 雲水律師的部落格:: 痞客 ...

... 美池桑竹之屬。阡陌交通,雞犬相聞。其中往來種作,男女衣著,悉如外人。黃發垂髫,并怡然自樂…。」 位於滋賀縣甲賀市(忍者之地)的美秀美術館是建築 ... 於 zenlawyer2021.pixnet.net -

#63.【滋賀旅遊景點】 藝術之秋!滋賀必訪的四大美術館

現在就來預約! ≪MIHO美秀美術館≫ 地址:滋賀縣甲賀市信樂町田代桃谷300 於 manalulu.com -

#64.2017 – 日本中部自駕遊(美秀美術館MIHO MUSEUM) - 非‧誠‧勿擾

美秀美術館 (MIHO MUSEUM)是位於日本滋賀縣甲賀市的私立美術館,創辦人為神慈秀明會創始者小山美秀子。建築由貝聿銘設計,於1997年11月開館,當時獲美國 ... 於 lazybobobo.wordpress.com -

#65.『日本。2016福報佳櫻五日』~貝聿銘建築大師美學MIHO ...

... 美術館官網→http://www.miho.or.jp/. 美秀美術館(MIHO美術館)是位於日本滋賀縣甲賀市的私立美術館。創辦人為神慈秀明會的小山美秀子,美術館由貝聿 ... 於 dmax7685.pixnet.net -

#66.【甲賀必去景點】2023 美秀美術館旅遊資訊+ 附近酒店推介

美秀美術館, 甲賀, 滋賀縣, 日本. 相片由Hsiao Cheng Wang 提供. Hotels.com 簡單 ... 大津市科學館 · 美津濃森水生植物公園 · 琵琶湖博物館 · 莫庫莫庫農場 · 琵琶湖廳 ... 於 zh.hotels.com -

#67.身歷桃花源夢幻之境-日本美秀博物館(滋賀縣)

... 美術館是由神慈秀明會創始者小山美秀子所創辦,在1997年開館,當時就獲美國《時代周刊》評選為全球十大建築。但是該美術館卻是位在滋賀縣甲賀市信樂町 ... 於 archive.org -

#68.MIHO MUSEUM - 美術館 - Japan Travel by NAVITIME

MIHO MUSEUM. 美術館. review 4.0. 信樂・甲賀地區. 此美術館位於甲賀市,其獨特設計 ... 滋賀縣| 美術館. 美秀博物館. 關於此景點的行程安排. A drive through the pottery ... 於 japantravel.navitime.com -

#69.滋賀縣美秀美術館春夏特展

位於日本滋賀縣甲賀市的美秀美術館(Miho Museum)創辦人為神慈秀明會的小山美秀子,美術館由貝聿銘設計,當年美國《時代周刊》選為全年十大建築。 於 n.yam.com -

#70.美秀美術館: 一座巨大的桃花源,深藏山中20年不為人知

... 日本滋賀縣甲賀市 的私立 美術館 ,創辦人為神... 館藏以小山美秀子生前個人藏品為主,包括日本、中國、南亞、中亞、西亞、埃及、 ... Read More. 滋賀 美秀美術館 交通 ... 於 hotel.igotojapan.com -

#71.貝聿銘| 日本美秀美術館,宛若仙境

美秀美術館 (MihoMuseum)是由小山美秀子創辦於日本滋賀縣甲賀市的私人美術館,由華裔美國著名建築師貝聿銘聯合日本紀萌館設計室設計。因其依據」桃花源" ... 於 ppfocus.com -

#72.美秀美術館

美秀美術館 (Miho Museum) 是位於日本滋賀縣甲賀市的私立美術館。創辦人為小山美秀子,美術館由貝聿銘設計。基本信息中文名:美秀美術館類別:藝術類博物館成立 ... 於 www.jendow.com.tw -

#73.【滋賀】自然、藝術、建築融為一體的「美秀美術館」

「美秀美術館」(MIHO MUSEUM)坐落於綠意盎然的滋賀縣甲賀市,這座美術館是能夠觀賞埃及、羅馬、西南亞等地區古代藝術品的觀光景點。除了美術品外, ... 於 tw.wamazing.com -

#74.美秀美術館MIHO MUSEUM | 貝聿銘的桃花源記- 遊記+交通方式

美術館 位於滋賀縣甲賀市信樂町的山中,和最近的JR站琵琶湖線石山站有一個 ... 美秀美術館為日本宗教組織神慈秀明會所創辦的私人博物館,最初是為展示神 ... 於 stealingdaylight.com -

#75.遇見桃花源-美秀美術館 - 旅人的天空- 痞客邦

遇見桃花源-美秀美術館. 1758. 請往下繼續閱讀. 創作者介紹. 創作者cher 的頭像 社群 ... 日本滋賀縣甲賀市信樂町桃谷300. 文章標籤. 美秀美術館 桃花源記 ... 於 snowing0921.pixnet.net -

#76.【滋賀】貝聿銘的桃花源-滋賀美秀博物館MIHO MUSEUM ...

MIHO美術館. 地址:滋賀県甲賀市信楽町田代桃谷300. 開放時間:午前10時~午後5時(周一休.,若逢假日則週二休,詳細請看官網). 交通方式:JR石山站轉乘帝 ... 於 alotme.blogspot.com -

#77.美秀美術館: 一座巨大的桃花源,深藏山中20年不為人知

MIHO 美術館 與佐川 美術館 是我心中兩個必訪小名單. 兩者離京都感覺 ... Read More. 美秀美術館 | 日本 美秀美術館. 美秀美術館 (MIHO MUSEUM)是位於 日本滋賀縣甲賀市 的 ... 於 hotel.twagoda.com -

#78.美秀美術館(Miho Museum) 是位於日本滋賀縣甲賀市的私立 ...

美秀美術館 nbspmihonbspmuseumnbsp是位於日本滋賀縣甲賀市的私立美術館創辦人為小山美秀子,由美國建築師貝聿銘聯同日本紀萌館設計室館藏包括日本中國 ... 於 itw01.com -

#79.日本滋賀訪山中美術館 - 0938093088情報網- 痞客邦

想要一探關西地區大自然與藝術融合的景象,千萬不能錯過滋賀縣甲賀市的美秀(MIHO)美術館。建地面積達100萬平方公尺的園區,為了不破壞大自然原來的 ... 於 ch1109a.pixnet.net -

#80.日本京都賞楓1,美秀(MIHO)美術館 - 老徐自說自話2

106.11.19,參觀日本滋賀縣甲賀市的美秀美術館,早上10點50到達外緣的接待棟,走一段如探尋桃花源的路程,一路驚艷,欣賞照相,7分鐘的路我們用了快半 ... 於 oldhsu3741.pixnet.net -

#81.【景點】黃金隧道期間限定華麗出現!貝聿銘設計滋賀美秀美術館

【景點】黃金隧道期間限定出現!位於 滋賀縣甲賀市 信樂町的 美術館 「 美秀美術館 」(MIHO MUSEUM),有一條只供人走的216公尺隧道,內壁以不鏽鋼覆蓋,在 ... 於 www.facebook.com -

#82.貝聿銘

... 縣的美秀(Miho)博物館,法國羅浮宮的玻璃金字. 塔、德國歷史博物館以及中國大陸 ... 1996年-1997年:日本滋賀縣甲賀市美秀美術館. 1998年:美國俄亥俄州克利夫蘭搖滾 ... 於 www.ad.ntust.edu.tw -

#83.美秀美術館- 晴報- 港聞- 新聞- D180417

「美秀美術館」(Miho Museum)這個名字,相信很多香港人未曾聽過,我也是其中之一。這個位於日本滋賀縣甲賀市信樂町的隱世美術館,卻是我們認識世界 ... 於 skypost.ulifestyle.com.hk -

#84.貝聿銘打造的人間桃花源。MIHO美術館(美秀美術館)

而MIHO美術館這座真實版的桃花源,儘管路途遙遠,至少還能有機會再去第二次、第三次吧。 MIHO美秀美術館地址:滋賀縣甲賀市信樂町田代桃谷300 交通方式與 ... 於 elaine6767.pixnet.net -

#85.MIHO MUSEUM | JIBAO - 洞悉教材的趨勢

美秀美術館 (MIHO MUSEUM)是位於日本滋賀縣甲賀市的私立美術館,創辦人為神慈秀明會創始者小山美秀子。建築由貝聿銘設計,於1997年11月開館,當時獲美國 ... 於 jibaoviewer.com -

#86.Miho美術館ミホミュージアム- 背包地圖

Miho美術館ミホミュージアム. MIHO MUSEUM. 日本 · 關西 · 滋賀縣 · 甲賀Koka. 滋賀県甲賀市信楽町田代300 ミホミュージアム ... 滋賀美秀美術館(Miho ... 於 www.backpackers.com.tw -

#87.Miho Museum — FunFriendsFoodTravel.com

位於日本滋賀縣甲賀市的私立美術館 美秀美術館〈MIHO MUSEUM〉,是一座從「美」的出發點所打造出的美術館。創辦人為神慈秀明會創始者小山美秀子,延請 ... 於 www.funfriendsfoodtravel.com -

#88.美秀美術館- 維基百科,自由的百科全書

美秀美術館 (MIHO MUSEUM)是位於日本滋賀縣甲賀市的私立美術館,創辦人為神慈秀明會創始者小山美秀子。建築由貝聿銘設計,於1997年11月開館,當時獲美國《時代周刊》 ... 於 zh.wikipedia.org -

#89.日本美秀美術館貝聿銘建築之旅

2006年10月15日日本滋賀縣「美秀美術館」的創辦人小山美秀子,1990年聘請著名建築師貝聿銘,在僻靜的山林中興建這座私人美術館;貝聿銘決定建造一座被 ... 於 otherbonddealer.pixnet.net -

#90.貝聿銘:日本滋賀縣秀美美術館景觀

——貝聿銘美秀美術館(Miho Museum) 位於日本滋賀縣甲賀市的私立美術館。創辦人爲小山美秀子,美術館由建築大師貝聿銘設計。 美秀美術館別具一格之處在於, ... 於 ppfocus.com -

#91.(甲賀市, 日本)美秀美術館- 旅遊景點評論

到Miho Museum 這由貝聿銘博士設計的桃花源走走! 這次是我第二次去參觀,四周境色令人目眩神迷,沿著佈滿不同植物的道路走上, 慢慢細意感受這桃花源給人帶來的平靜 ... 於 www.tripadvisor.com.tw -

#92.美秀美術館最新資訊、特色及評價

美秀美術館 的地址是甚麼? Maria_Small:滋賀縣甲賀市300 Shigarakicho Tashiro Momotani 529-1814 ... 】 | 日本大阪市區/京都/奈良/神戶包車一日遊大阪市區出發上門接送 ... 於 hk.trip.com -

#93.日本關西【美秀美術館MIHO museum】貝聿銘用光影譜出的 ...

美秀美術館 是位於日本滋賀縣甲賀市的私立美術館。創辦人為神慈秀明會的小山美秀子,美術館由貝聿銘設計,於1997年11月開館。 館藏秀明家族的藏品,包括 ... 於 lovingtravel.pixnet.net -

#94.美秀美術館- 滋賀城市旅遊指南

長期展出希臘與中國的古代寶物,日本國內數一數二的私立美術館。 查看圖庫. 簡介照片 ... Adult: 1,100 JPY Children: 300 JPY. 地址. 滋賀縣甲賀市信樂町田代300. 電話. 於 planetyze.com -

#95.鈞魂分享:日本美秀美術館青銅器等文物下篇

鈞魂:青銅專業委員會理事,愛好古陶瓷/青銅器/金銀器研究;熱衷於古代藝術品收藏。 美秀美術館(Miho Museum) 是位於日本滋賀縣甲賀市的私立美術館。創辦 ... 於 read01.com -

#96.Travel 萬里敖遊: Miho Museum 美秀美術館11/04/2015

美秀美術館 是位於日本滋賀縣甲賀市的私立美術館。創辦人為神慈秀明會的小山美秀子,美術館由貝聿銘設計,於1997年11月開館。 館藏秀明家族的藏品,包括 ... 於 junewutravel.blogspot.com -

#97.滋賀縣的世外桃源--MIHO美術館(美秀美術館)

網路介紹它的建築特色如下(藍字部分):. 美秀美術館(Miho Museum) 是位於日本滋賀縣甲賀市的私立美術館,. 創辦人為小山 ... 於 baby10082001.pixnet.net -

#98.【滋賀縣】貝聿銘XMiho(美秀)美術館: 隱身山中美術館

文章節錄自:對了,去京都吧! 滋賀県甲賀市信楽町田代桃谷300. TEL: 0748-82-3411. 開放時間﹕10:00~17:00 (最後進館時間16:00;. 共有春、夏、秋三季 ... 於 aliciatseng.net -

#99.多賀大社與美秀美術館...等,完整收錄網紅私藏戶外景點懶人包

有古代藝術品和古董的博物館美秀美術館是位於日本滋賀縣甲賀市的私立美術館,創辦人為神慈秀明會創始者小山美秀子。建築由貝聿銘設計,於1997年11月開館,當時獲美國《時代 ... 於 m.kkday.com