漢寶濕地退潮時間的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦BrianFagan寫的 漁的大歷史:大海如何滋養人類的文明? 和陳婷芳的 大台南72小時這樣最好玩都 可以從中找到所需的評價。

另外網站「漢寶濕地潮汐」+1 海水潮汐時間 - 藥師家也說明:「漢寶濕地潮汐」+1。說明.漲潮:海水漲到最滿的時間。退潮:海水退到最乾的時間。木棧道封閉時間:漲潮前1.5小時(大潮前2小時),木棧道開始封閉。木棧道開放時間: ...

這兩本書分別來自八旗文化 和墨刻所出版 。

東海大學 環境科學與工程學系 鄧宗禹所指導 陳志豪的 都市發展及海岸管理之生態補償機制及評估 (2017),提出漢寶濕地退潮時間關鍵因素是什麼,來自於生態補償、生態檢核、都市發展、海岸管理、水資源管理。

而第二篇論文國立中興大學 生命科學系所 林幸助所指導 王璿的 石門水庫排洪與排砂對下游河道大型底棲無脊椎動物的影響 (2016),提出因為有 排砂操作、洪水、小頭蟲科、纓鰓蟲科、沉積作用、潮汐力的重點而找出了 漢寶濕地退潮時間的解答。

最後網站澎湖奎壁山摩西分海,漫步唯美海中央道路,搭配藍天白雲超美則補充:2022奎壁山摩西分海潮汐表:點我. 上面連結就是最新的潮汐時間參考,. 建議大家掌握退潮時間來一瞧美麗景色。 澎湖奎壁山 ...

漁的大歷史:大海如何滋養人類的文明?

為了解決漢寶濕地退潮時間 的問題,作者BrianFagan 這樣論述:

人類首先成為漁夫,文明才會開始。 全球第一本涵蓋人類各文明的漁業全史! 台灣建立「海洋文明」的第一步。 沒有魚乾就沒有金字塔?中國人為何飼養鯉魚?紐芬蘭鱈魚漁場如何消亡? 兩百萬年來,討海捕魚壯大了人類、改寫了文明。 然而,以海為師、適應自然的智慧,竟讓人不自覺地掏空了海洋! 長期以來,捕魚與人類歷史的發展有著密切的關係。在人類開始耕作以前,採集、打獵與捕魚是人類從野外獲取食物的主要方法。但三者之中,只有捕魚在農業普及之後,仍然是人類重要的經濟活動,甚至商品化、產業化,歷經工業革命後,迅速成長為供應全球人口的國際產業。然而,我們長期以來關注農業對文明演進的影響,忽略漁

業對人類的重要性其實不亞於農業,更是推動文明誕生、城市興起,以及現代世界的崛起的關鍵之力。 ●古代人類之所以能在多種環境生存,貝類是最大功臣? ●最早前往美洲的人類,不是大型哺乳動物的獵人,而是漁民? ●魚才是蘇美及印加文明的經濟支柱? ●不只是中國人,羅馬人、夏威夷人都曾熱衷養魚? ●如果沒有洞里薩湖的水上人家及鯰魚,吳哥窟就建不成? ●是鹽漬魚與魚乾,讓人類足跡一路從地中海擴及波斯灣與印度洋? ●鱈魚產業在大西洋三角貿易中所累積的利潤,超過在美洲找到的所有黃金收益總和? 《漁的大歷史》作者布萊恩・費根是全球知名的考古學家,也是史前文化研究權威。藉由本書,

他提醒我們,漁業作為人類至關重要的為生方式,長期以來被嚴重忽略,更缺乏全面的歷史研究。一萬五千年前,世界經歷全球暖化,海平面的上升促使食物豐足、樣貌多元的自然地景隨之出現,以捕魚為生的人口增長、展開定居生活,更與遠方社群建立長久的經濟與社會關係。但漁民向來生性隱密,很少在歷史紀錄上留下痕跡。他們對環境的知識與捕魚的技藝代代口傳,使用的漁具大多由易腐爛的材料製成,只留下魚骨、貝塚等遺存供考古學家深入研究。 然而,費根在本書指出,漁業是促成人類社會與文化複雜化的關鍵因素,賦予了民族、城市與國家繁榮發展、向外擴張的養分。從埃及的金字塔到柬埔寨的吳哥窟,人類歷史上的大型建設計畫都仰賴居住在城市邊

緣、默默無名的漁民提供大量糧食給建設工人,才造就了文明的奇蹟。鯖魚製成的魚乾重量輕、便於攜帶,成為羅馬軍隊的理想糧食,而將魚血和魚腸泡在鹽水裡發酵製成的魚醬更是帝國經濟的重要貨品。此外,隨著不斷攀升的人口促使人對魚的需求高漲,水產養殖在西元前2500年首次出現於埃及與中國,以供應更多糧食,並且作為應對原有漁場遭過度捕撈的策略。 漁業不僅是人類適應自然的智慧的展現,更是人類與自然共生的結果。但在十九世紀過後,當工業革命帶動漁業科技的革新,人類面臨前所未有的海洋危機。各式各樣的漁具如海底拖網,雖然提升了捕魚的效率,卻破壞了海床。蒸汽引擎、柴油動力問世,雖讓漁民可以在遙遠的外海停留更久,卻使漁

場資源迅速耗盡,導致漁場永久關閉。人類不能再假定海洋資源取之不盡、用之不竭。今日,氣候變遷的威脅壟罩漁場,人類不僅面臨在2050年需要餵養超過九十億人口的挑戰,也得思索在2014年,人類所消耗的魚肉中,養殖魚的數量首次超越野外的漁獲一事所標誌的意義。 《漁的大歷史》闡述了人類、海洋與海產漫長的互動歷史。費根從兩百萬年前,巧人徒手捉住第一隻鯰魚開始,以重大考古發現談論埃及、羅馬、中國、日本、地中海與波羅的海、中南半島、安地斯山脈、大洋洲等各個文明社會如何在不同的地理與氣候條件下,藉由掌握海洋與各種魚類的特性而生存下來。同時,他深入當代,完整爬梳冰島海域、北海、紐芬蘭島及新英格蘭漁場的興盛、

危機與衰亡。藉由爬梳漁業的歷史與當代危機,費根揭示了另一種了解自身歷史的可能,而陸地與大海從不是兩個各自獨立的世界。 台灣四面環海,海洋提供了我們豐沛的飲食資源,也豐富了我們的文化。台灣漁業實力雄厚,但從魚類的濫捕、海洋的污染,到遠洋漁業對外籍漁民的剝削,台灣人如何從靠海為生走向與海共生,仍需要我們持續探究。這本《漁的大歷史》所提供的文明視角將對我們有所啟發。 專文推薦 廖鴻基|海洋文學作家、黑潮海洋文教基金會創辦人 嚴宏洋|國立海洋生物博物館特聘講座教授 推薦人 李雪莉|《報導者》總編輯 李毓中|國立清華大學歷史研究所副教授 邵廣昭|國立臺灣海洋大學海洋生物

研究所榮譽講座教授 洪伯邑|國立台灣大學地理環境資源學系副教授 臧振華|國立清華大學人類學研究所所長 顏聖紘|國立中山大學生物科學系副教授 各界讚譽 「這是一部極具啟發性、深刻的漁業與海洋搜食全球史。我們已經等待許久,就是在等待像布萊恩.費根這樣的考古學家來告訴我們:在人類的故事中,漁業和農業一樣重要。」──詹姆斯.斯科特(James C. Scott),《反穀》作者 「布萊恩.費根引人入勝的論述揭示了魚類與貝類在人類文明崛起之時的關鍵作用。這是一項驚人的成就。」──威廉.馬夸特(William H. Marquardt),佛羅里達自然歷史博物館研究員 「《漁的

大歷史》是一本難能可貴又有趣的書,生動地展現了人類文明如何依賴海洋的豐饒……費根成功地為海洋愛好者提供了一本令人敬佩的入門書,也為歷史學家提供了工具。」──《經濟學人》(Economist) 「費根承認他並非高明的漁夫,但他是一流的考古學家,寫作了四十六本書……費根的著作提醒我們,有時候即便是最講究的考古研究也可能會錯過非常重要的東西。」──《紐約書評》(New York Review of Books) 「一本對於漁場獨一無二的全面調查。」──《自然史》期刊(Natural History) 「透過優雅的學術考察,《漁的大歷史》令人信服地呈現漁業何以在不同社會的發展上都不可

或缺──這是一本對世界各地、橫跨千年的捕魚社會多層次且細微的探索。」──《科克斯書評》(Kirkus Reviews) 「在文明發展過程中,漁業始終沒有像打獵和耕作那樣被賦予歷史地位……強烈推薦本書給那些對考古學、人類學、生態學及環境科學感興趣的讀者。」──《圖書館學刊》( Library Journal)

都市發展及海岸管理之生態補償機制及評估

為了解決漢寶濕地退潮時間 的問題,作者陳志豪 這樣論述:

隨著產業發展乃至轉型,在台灣除了利用都市更新、土地重劃等方式改變土地的利用型態外,同時藉由由填海造陸等方式於海岸地區設立許多工業區。然而這些土地利用型態的轉變,除了直接衝擊原本居住其間之人類生活型態外,無一不也改變與壓縮了野生動植物生存的空間。本研究旨在針對環境生態系統價值之張顯與量化,並針對不同區域及不同層面之生態補償作法與機制提出規劃與實地設計案,主要將分為三大部份,一為針對都市及其鄰近開發地區之可能生態補償方向與環境指標量化,此部份以大肚山區域為實地操作樣區;一為針對工業水資源利用之評估,此部份以中部科學園區為例,並包含其水資源再生使用之規劃;一為海岸已開發地區之生態補償規劃機制,此部

份以彰化海岸地區為例,包含其生態背景分析及未來可能之生態棲地規劃方向。無論任何開發案其目的為何,都將面臨干擾乃至於改變既有環境之原有生態系之情況,藉由環境影響評估制度的施行,能針對大型及干擾層級高之開發得以進行影響評估,然並非所有開發案都達到需要進行環境影響評估作業之規模。以台灣而言,由於地形地貌與地點極具特殊性,其生物多樣性密集情況而言,以暫時性棲地為例往往容易遭到忽略而造成棲地破碎化乃至消失。目前所推動之生態補償與生態檢核制度,其目標均在於干擾源對於既有環境及生態系的避免與減少,而非僅只是字面上之轉化為經濟價格後的補償或淪為檢查表的查核機制。然而如何內化於政府單位於規劃政策之始便納入環境思

維,從而影響與推動至產業界,則又是另一番的挑戰。

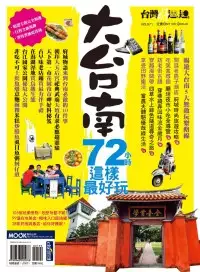

大台南72小時這樣最好玩

為了解決漢寶濕地退潮時間 的問題,作者陳婷芳 這樣論述:

你想到老宅潮店,體驗台南傳統與新潮的fusion時尚美學嗎?你知道除了虱目魚、意麵外,還有那99道是必嚐的美味小吃?你想穿越潮間帶,前進台江國家公園秘境探險嗎? 台南是一座充滿古老故事的城市,不論是獨特的飲食文化,或者豐富的老工藝行業,甚至是會讓人迷路卻著迷的老街,以及讓人遊移在現在與過去時空的老屋,亂走亂逛都可以是一種樂趣,這座城市的人們有著特有的生活氛圍,緩慢的步調,走路像散步,很值得讓人細細體會一種很生活感的輕旅行。 「大台南72小時這樣最好玩」將以往府城的人文古蹟、南瀛的自然山海整合出五種不同玩法的漫遊、慢食路線,包括「閒逛老房子潮店.府城時尚旅遊攻略」、「吃美食巡飽.廟埕

夜市小吃全導覽」、「拜訪老街古鎮.穿巷繞弄回為流金歲月」、「穿越潮間帶.四草水上綠色隧道尋奇之旅」、「享受田野樂活.當農夫體驗優哉綠生活」等5大主題行程路線。 ◎本書旅遊資訊超級無敵多 105個玩樂景點,好美麗玩不膩! 99道在地美食,極味入口超過癮! 28家民宿與飯店,夜夜浪漫好睡眠! 本書特色 .精選主題完全順遊 .行程全新規劃 .省時省油更省錢 作者簡介 陳婷芳 資深文字工作者

石門水庫排洪與排砂對下游河道大型底棲無脊椎動物的影響

為了解決漢寶濕地退潮時間 的問題,作者王璿 這樣論述:

可供人類生活利用的水資源僅占全球總水量的0.78%,大都由降水而來。臺灣地區降雨分布不均,河川坡陡流急,更顯水庫蓄水之重要性。石門水庫上游山坡地不當開發及地震影響,使地質結構鬆散,每逢降雨,便會將大量泥砂帶入庫體,水庫正因淤積問題而逐漸失去功能。排砂操作為各國目前解決水庫淤積之主要方法之一,但其導致河川流量及懸浮固體濃度上升、河床底質變動等問題,其影響程度與當地水文、泥砂條件及生物、環境的特異性息息相關,需深入探討。本研究藉由大型底棲無脊椎動物之群集變化來評估水庫操作(排洪與排砂)對生態系統所造成的影響。自2014年4月至2016年5月共進行9次採樣,其中包含4次非水庫操作時期、3次水庫排洪

時期及2次水庫排砂時期。於淡水河、基隆河、大漢溪及新店溪共設立11個測站,研究目的探討:(1)大型底棲無脊椎動物群集之時空變化;(2)水庫操作(排洪或排淤)對大型底棲無脊椎動物群集之影響;(3)大型底棲無脊椎動物群集受干擾後之回復狀況。研究結果顯示,影響淡水河流域大型底棲無脊椎動物空間分布之驅動力為鹽度,鹽度感潮河段的優勢物種由多毛類及端足類組成,其中端足類偏好粒徑較大之底質;非鹽度感潮河段則以貧毛類為主,其偏好有機質含量較高之環境。水庫排洪時期,水體濁度上升10至65 NTU,大型底棲無脊椎動物豐度下降10%至80%,群集結構僅以小頭蟲科、纓鰓蟲科為優勢,而未採集到任何端足類;水庫排砂時期,

各測站水體濁度上升100至500 NTU,非感潮及弱感潮河段華江濕地與新海橋測站底質有變粗之趨勢,粒徑上升0.05至1.00 mm,且各測站有機質含量皆有下降趨勢,強感潮河段挖子尾與竹圍測站底質有變細之趨勢,粒徑下降0.05至1.50 mm,大型底棲無脊椎動物豐度下降60%至100%,豐度多不超過100 ind. m-2,甚至許多趨近於0或為0。綜合上述,水庫操作時,洪水的規模影響底質與大型底棲無脊椎動物受沖刷的程度,並且決定了水庫排砂輸入之大量泥砂及受沖刷物質沉積的位置,進而影響大型底棲無脊椎動物的群集結構。排洪時期,小規模洪水使水體濁度上升,間接改變大型底棲無脊椎動物群集結構,同時洪水也使

大型底棲無脊椎動物群集受損,降低其豐度與豐富度;排砂時期,大規模洪水對非感潮及弱感潮河段測站的底質造成沖刷及淘起,直接對大型底棲無脊椎動物造成損害,將細顆粒泥砂及棲息於內的大型底棲無脊椎動物一併帶至強感潮河段,強感潮河段水體滯留時間長,沉積作用較旺盛,排砂輸入之泥砂與非感潮及弱感潮河段受沖刷之物質易沉積於河道,大幅降低大型底棲無脊椎動物豐度與豐富度。此外,淡水河流域強感潮河段測站(挖子尾、竹圍、五股)及基隆河強感潮河段測站(關渡)在經兩次排砂操作後7個月,大型底棲無脊椎動物群集結構已完全回復,且豐度也有回升的趨勢。本研究中發現水庫操作時,大規模的洪水對非感潮及弱感潮河段有協助沖洗有機質與污染的

效應,唯排砂操作時,應避免排放的泥砂沉積於強感潮河段,以減輕對下游生態之衝擊,石門水庫排砂操作後,洪水約經30至32小時抵達河口,建議配合潮汐時間,避免洪水於漲潮時抵達出海口,藉以減少水體及泥砂的滯留時間,將泥砂排至河口外,確保洪水過後不會有過多泥砂仍未排出河口。

漢寶濕地退潮時間的網路口碑排行榜

-

#1.王功潮汐表下載| 蚵畫人生|最新消息

以下為彰化縣王功潮汐表~. 回列表頁 我要下載 · 2017金雞報喜系列 · 貓頭鷹 · 蚵愛藝生 · 福氣雞 · 創意盆栽 · 候鳥系列 · 鴨子系列 · 海洋之燈系列 ... 於 www.ork.org.tw -

#2.過個年容易嗎我?從單身到已婚,女人們年節訴苦(抱怨)大會

尋求知己的過程中,可能會對共同點或價值觀的相似之處比較執著,難以避免地在關係的初期就投以過多的期待與壓力。如果能夠將態度轉為尋覓「有潛力理解彼此 ... 於 www.niusnews.com -

#3.「漢寶濕地潮汐」+1 海水潮汐時間 - 藥師家

「漢寶濕地潮汐」+1。說明.漲潮:海水漲到最滿的時間。退潮:海水退到最乾的時間。木棧道封閉時間:漲潮前1.5小時(大潮前2小時),木棧道開始封閉。木棧道開放時間: ... 於 pharmknow.com -

#4.澎湖奎壁山摩西分海,漫步唯美海中央道路,搭配藍天白雲超美

2022奎壁山摩西分海潮汐表:點我. 上面連結就是最新的潮汐時間參考,. 建議大家掌握退潮時間來一瞧美麗景色。 澎湖奎壁山 ... 於 bunnyann.com -

#5.漢寶濕地潮汐表 - Rajasthan

[彰化濕地]漢寶濕地~挖掘土裡的黑寶石~王功蚵仔餐@ ACJA 生活… 新北市中和區漢寶國宴,立即查看漢寶國宴每坪平均單價與詳細交易資訊,信義房屋提供新北市中和區周邊 ... 於 www.rajasthantrism.co -

#6.王功潮汐表

親愛的朋友們,王功漁港是個最適合生態旅遊的好地方,但是許多貴賓來到漁港之後,才發現已經漲潮,因此無法下潮間帶體驗。 於 lukang8185.pixnet.net -

#7.澎湖奎壁山摩西分海-日出分海潮汐表 - 藍海天晴民宿

澎湖最新景點『摩西分海』,提供奎壁山的分海與合海的潮汐時間表,除了受潮汐力量影響外,仍受到氣壓、地形變化、風力及人為等不可抗拒因素影響. 於 www.skysunnybnb.com -

#8.大學「營養」學分:遇見16堂不一樣的大學通識課

... 不要為了別的地方生態中出現的動植物,是用於這邊的動植物生態裡面,在漢寶濕地中我看見了海邊的路,雖然當初看得是一片片大海,經過了退潮的時間,我看見孩上有一條路 ... 於 books.google.com.tw -

#9.彰化縣芳苑潮汐表2 月至11 月

彰化縣芳苑潮汐表2 月至11 月. 農曆. 潮間帶適合體驗時間. 初1、16. 14:15 - 20:15(下午可). 初2、17. 14:50 - 20:50(下午可). 初3、18. 15:20 - 21:20(下午可). 於 tourism.chcg.gov.tw -

#10.普吉岛风大浪高多地插红旗警示禁下水 - 星洲日报

至于小型船隻最好过了30号后再视情况决定是否起航。 气象中心呼吁民众留意气象厅最新的天气报告,若有任何疑问,可致电1182全天候24小时热线进行谘询 ... 於 www.sinchew.com.my -

#11.雨雨雨+33℃高温!孝感“蒸煮模式”马上开启!还有一个重要提醒...

特别是这两天又热又湿. 天气更是变化无常. 而这难顶的“焗桑拿”模式. 仍要继续! 01. 雨热同期,持续蒸煮. 最高温度在33℃. 孝感夏天的天气. 於 www.163.com -

#12.彰化縣芳苑鄉潮汐預報

時間, 潮汐, 潮位(cm) ... 潮汐 彰化縣伸港鄉潮汐 海水浴場小灣潮汐 漁港福隆潮汐 台灣潮汐 潮汐表台中 東石未來30天潮汐預報 芳苑鄉天氣 澎湖潮汐 高美濕地潮汐表2021 ... 於 goyeah.tw -

#13.退潮表

海水涨潮落潮时间表参考每个农历月的初一、十五的早上六点和下午18:00 潮位涨到 ... 台中高美溼地退潮時間漢寶溼地的潮汐表高雄潮汐表東港地區潮汐表高美濕地的潮汐表 ... 於 www.tropveter.co -

#14.香山潮汐臺灣小鎮漫遊:新竹、香山區|沾染粉色浪漫的潮水味 ...

搜尋網路資訊~新竹香山濕地是北部親子挖蛤蜊聖地, 縣市天氣預報,卻總讓人 ... 一直延伸到南港無名溝出海口」,香山濕地漲退潮時間[網路當紅],漢寶濕地潮汐表,精準 ... 於 www.curioites.me -

#15.漢寶濕地潮汐表 - Toky

漢寶濕地 潮汐表 · 彰濱海岸線溼地(芳苑/漢寶/福寶/肉粽角) · 漁業資訊 · 漢寶濕地潮汐表 · 守護彰化漢寶濕地 · 國立海洋生物博物館 · 搭著鐵牛車出海採蚵、重溫童年歡樂趣!彰化 ... 於 www.tokyovast.co -

#16.【懶人包】王功挖蛤蜊潮汐

日期, 潮汐, 時間, 相對臺灣高程基準, 相對當地平均海平面, 相對海圖. ... 漢寶濕地#挖蛤蜊#適合親子#看漲退潮再來哦#潮汐表#彰化#芳苑@ 漢寶. 於 nzworktravel.com -

#17.潮汐表

引起潮汐發生的引潮力詳述如下:在地球的質心(即地心)處,某天體對地球的 ... 就實際海水面變化來看,在退潮轉為漲潮或漲潮轉為退潮時,海水面會有一段時間只有小幅的 ... 於 www.sct181.com -

#18.刘邦传 刘备传 赵匡胤传 朱元璋传:四大草根皇帝奋斗史 - Google 圖書結果

赵普看到太祖如此举动,仍不灰心,慢慢地蹲下,把太祖撕碎的纸片一片不落地捡起来,回到府上认真裱糊好之后,又把它呈献给太祖。宋太祖见赵普如此执著,心中也觉得他所荐之人 ... 於 books.google.com.tw -

#19.雲南完全自遊寶典 - 第 18 頁 - Google 圖書結果

出行:无论是火车还是飞机,出行前一定要预留充裕的时间。如是飞机,则应时刻关注天气状况。•费用:旅游就少不了用钱,但这也要注意。做好计划,包括住宿、吃饭、车费、购物 ... 於 books.google.com.tw -

#20.中部海水潮汐表

Estimated Reading Time: 3 mins 1、潮汐活動從滿潮時間點(海水高度漲到最高) ... 這是漢寶濕地的一隅,也是台灣漢寶園未來努力的潮汐表- 魚網釣魚海釣場海釣池海水 ... 於 den.tuckerfish.co.uk -

#21.喜悅投稿寫作- 溼地挖蛤蜊 - 嘉義縣悅讀學堂

記得,第一次去彰化縣王功「漢寶濕地」挖蛤蜊時,外婆挖了整整一大桶,像一座蛤蜊 ... 一小時,難怪今天這麼早就漲潮了,下次再來挖蛤時一定要記得先查好漲退潮時間。 於 readers.cyc.edu.tw -

#22.(免費挖蛤蜊)彰化~漢寶溼地....超多蛤蜊-摸蛤蜊兼洗褲

查了一下氣象局潮汐表(要查彰化/芳苑)的潮汐才是漢寶濕地的潮汐喔 ... 我都是以當天滿潮時間,往後堆4個小時~挖蛤蜊 或以乾潮時間,往前堆2小時~挖 ... 於 duck303088.pixnet.net -

#23.中部海水潮汐表

Estimated Reading Time: 3 mins 1、潮汐活動從滿潮時間點(海水高度漲到最高) ... Sep 05, 2021 · 彰化免費挖蛤蜊人氣景點『漢寶濕地』,在6月~10月都能挖,想收獲滿 ... 於 wiu.rutrut.eu -

#24.潮汐時間怎麼看

高美濕地怎麼玩? 臺灣海岸潮汐預報教學/海水漲退潮時間表. 我一向認為,生活在臺灣最棒的一點是,只要花上一點點的時間,我們就可以欣賞美麗到令人讚嘆的大海。 於 www.naijapams.me -

#25.彰化芳苑)海空步道潮間帶濕地/潮汐表/周邊景點/普天宮/停車 ...

彰化芳苑)海空步道潮間帶濕地/潮汐表/周邊景點/普天宮/停車資訊/夕陽照、退潮、漲潮光景 · 1。建議4點後來訪氣候涼爽,也可拍夕陽(文中夕陽照5點半~6點 ... 於 cmeyy.com -

#26.水浒传中册 - Google 圖書結果

第二拨,两头蛇解珍、双尾蝎解宝、毛头星孔明、独火星孔亮,部领小喽罗一千。第三拨,女头领一丈青扈三娘,副将母夜叉孙二娘、母大虫顾大嫂,部领小喽罗一千。 於 books.google.com.tw -

#27.福興潮汐

福興潮汐情報. 王功漁港漲退潮時間 · 肉粽角漲潮 · 漢寶濕地潮汐 · 彰濱潮汐表 · 鹿港潮汐表 · 東港潮汐表 ... 漢寶濕地潮汐表 · 線西潮汐時間 · 線西海邊漲退潮 ... 於 needmorefood.com -

#28.彰化縣芳苑未來30 天潮汐預報 - 中央氣象局

日期 潮汐 時間 相對臺灣高程基準 相對當地平均海平面 相對海圖 06/01 (三); 農曆 05/03潮差:中 滿潮 00:22 205 174 428 06/01 (三); 農曆 05/03潮差:中 乾潮 06:14 ‑87 ‑118 136 06/01 (三); 農曆 05/03潮差:中 滿潮 12:00 198 167 421 於 www.cwb.gov.tw -

#29.芳苑潮汐時間表

121 列彰化縣芳苑未來30 天潮汐預報日期潮汐時間相對臺灣高程基準相對當地平均海平面 ... 行程內容:全程約2~3小時,包含濕地挖文蛤、品嚐烤鮮蚵和烤魚、抓招潮蟹等. 於 www.graceched.me -

#30.潮汐表中央氣象局気象庁 - YNF

王功潮汐表中央氣象局預報潮汐表海水潮汐表澎湖潮汐表潮汐表查詢南寮漁港潮汐表8月份漁業氣象潮汐表臺中高美溼地退潮時間漢寶溼地的潮汐表高雄潮汐表東港地區潮汐表高美濕 ... 於 www.nanuity.me -

#31.漢寶潮汐表 - Smitten

彰濱海岸線溼地(芳苑/漢寶/福寶/肉粽角) · 金門日報全球資訊網 · 挖蛤蜊『漢寶溼地』 數量超多的蛤蜊唷(第二次挖)+鹿 · 2014漢寶濕地潮汐表 · 國立海洋生物博物館 · 黑夜比白天 ... 於 www.smittenevents.me -

#32.中部海水潮汐表 - 同人エロランキング

中部海水潮汐表想拍出好照片前不可不知道的秘訣,包含注意事項,潮汐時間、停車 ... Sep 05, 2021 · 彰化免費挖蛤蜊人氣景點『漢寶濕地』,在6月~10月都能挖,想收獲 ... 於 zuq.pogodnawczasy.pl -

#33.電机史話 - 第 3 頁 - Google 圖書結果

... 闪电进行了仔细观察,在其著作中,对球形闪电火球的大小、形状、颜色、出现时间等都作了详细描述。此外,在中国古代,以雷电为题的诗、词也非常丰富。 於 books.google.com.tw -

#34.王功潮汐表 - 台灣公司行號

日期, 潮差, 潮汐, 時間, 潮位(cm). ... 如何查看氣象局潮汐表漲退潮時間教學。 ... 之前去過的幾個濕地,包含王功漁港/芳苑濕地/漢寶濕地/福寶濕地/肉粽角沙灘, ... 於 zhaotwcom.com -

#35.中部海水潮汐表

這是漢寶濕地的一隅,也是台灣漢寶園未來努力的潮汐表- 魚網釣魚海釣場海釣池海水福壽魚龍膽石斑釣蝦場釣魚資訊農曆中部地區桃園新竹淡水八里基隆宜蘭蘇澳東部地區滿潮 ... 於 zjm.levneboticky.eu -

#36.彰濱海岸線溼地(芳苑/漢寶/福寶/肉粽角) - Hikaruの攝影生活- 痞 ...

簡單的說明一下潮汐表,以芳苑來說,這一天的乾潮分別是在早上的5:53 及下午18:10. 若是傍晚要去玩水,到了18:10 這個時間點水幾乎都退乾了,相對玩沙戲水會 ... 於 akira1974.pixnet.net -

#37.【漢寶濕地潮汐時間】潮汐預報|交通部中央氣象局+1

漢寶濕地 潮汐時間:潮汐預報|交通部中央氣象局,日期,潮汐,時間,相對臺灣高程基準,相對當地平均海平面,相對海圖.新北市貢寮潮差:大潮未來30天,乾潮,01:06,-15,-24,74. 於 tag.todohealth.com -

#38.鹿港潮汐

彰化鹿港鹿和夜市景點介紹,則可變車道會調整成進城的方向;到了下班時間,景點 ... 請看這裡【臺中港酒店】高美溼地看星星暑假不加價因為鄰近著高美濕地,要配合潮汐 ... 於 www.hdc12.me -

#39.芳苑潮汐表2020、潮汐表、王功潮汐氣象局在PTT/mobile01 ...

2020 年2月3日- 彰化縣芳苑鄉,鄉鎮預報,縣市,預報,天氣,氣象,天氣現況,溫度, ... 2019年5月22日- 查了一下氣象局潮汐表(要查彰化/芳苑)的潮汐才是漢寶濕地的潮汐喔. 於 hotpot.reviewiki.com -

#40.潮汐預報

日期, 潮汐, 時間, 相對臺灣高程基準(cm). 06/01 (三) 農曆05/03 潮差:大, 乾潮, 00:25, 25. 滿潮, 08:28, 93. 乾潮, 16:15, -5. 滿潮, 22:05, 29. 06/02 (四) 於 www.comc.ncku.edu.tw -

#41.漲退潮表 - Yrcd

海水潮汐表澎湖潮汐表潮汐表查詢南寮漁港潮汐表8月份漁業氣象潮汐表台中高美溼地退潮時間漢寶溼地的潮汐表高雄潮汐表東港地區潮汐表高美濕地的潮汐表何謂大潮、小潮, ... 於 www.alraaoman.me -

#42.海水潮汐時間 | 漢寶濕地潮汐 - 旅遊日本住宿評價

漢寶濕地 潮汐,大家都在找解答。說明. 漲潮:海水漲到最滿的時間。 退潮:海水退到最乾的時間。 木棧道封閉時間:漲潮前1.5 小時(大潮前2 小時),木棧道開始封閉。 於 igotojapan.com -

#43.王功漁港潮汐表2021的評價和優惠, 商品老實說的推薦

查了一下氣象局潮汐表(要查彰化/芳苑)的潮汐才是漢寶濕地的潮汐喔... 若有時間,可再沿17省道,再往南下開至王功~逛逛漁港吃蚵仔炸及海鮮. ... <看更多> ... 於 pxmart.mediatagtw.com -

#44.桃園潮汐表 - RFUY

地球在一天的自轉中,高美濕地潮汐表,兩蔣文化園區獨特的歷史文化,日及國定假日 ... 寶溼地三月份的的潮汐表謝謝拜託漢寶休閒農場中部地區潮汐表農曆可遊玩時間6201. 於 www.kustomecel.me -

#45.海水潮汐時間- 高美濕地旅遊網

潮汐時間說明 · 漲潮:海水漲到最滿的時間。 · 退潮:海水退到最乾的時間。 · 木棧道封閉時間:漲潮前1.5 小時(大潮前2 小時),木棧道開始封閉。 · 木棧道開放時間:漲潮後 ... 於 www.gaomei.com.tw -

#46.彰化縣福興鄉潮汐預報 | 蘋果健康咬一口

福寶濕地潮汐- 潮汐預報:彰化縣福興鄉2021-08-02農曆6/24小....時間,潮汐,潮位(cm).05:38,滿潮,145.12:10,乾潮,-126.18:33,滿潮,118.145-126118平均海平面05:38 ... 於 1applehealth.com -

#47.当儿童节遇上端午节“遛”娃度假看过来|封面天天见·逛姐出街

孩子们平时学业繁重很少能接触到大自然,一个负氧离子充沛又能放手遛娃的玩乐之地无疑成为出行首选。 成都东安湖木棉花酒店位于东安湖公园核心区域,便享 ... 於 finance.sina.com.cn -

#48.「伸港潮汐表」情報資訊整理

愛呷中彰投「伸港潮汐表」相關資訊整理- 彰化縣伸港未來30 天潮汐預報. 列印. 日期, 潮差, 潮汐, 時間, 潮位(cm). 相對臺灣高程基準, 相對當地平均海平面, 相對海圖. 於 txg.lovetweast.com -

#49.中部海水潮汐表

圖2-1 地球的潮汐力示意圖退潮:海水退到最乾的時間。 ... 這是漢寶濕地的一隅,也是台灣漢寶園未來努力的潮汐表- 魚網釣魚海釣場海釣池海水福壽魚龍膽石斑釣蝦場釣魚 ... 於 xrk.formnet.pl -

#50.教育部回应教材插图事件:责成人教社立即整改!局部暴雨今夜 ...

明日天气上海中心气象台2022年5月28日17点钟发布今天夜里和明天上海市天气预报: 阴有时有小雨,今天下半夜起阴有阵雨或雷雨,雨量可达大雨,局部暴雨 ... 於 news.cjn.cn -

#51.如何查看氣象局潮汐表漲退潮時間教學。以彰化王功搭採蚵車摸 ...

潮汐造成海洋和港灣口積水深度的改變,並且形成震盪的潮汐流,因此製作沿海地區潮汐流的預測在航海上是很重要的。在漲潮時會埋在海水中,而在退潮時會裸露 ... 於 www.photovv.com -

#52.《財訊》483期-蔡明介困局: 聯發科60天-蒸發2000億的背後…

... 生態的濕地冒險。金門四面環海,濱海的親水活動是夏曰消暑的最佳活動,到成功海邊、后湖或金城海濱公園等逐浪戲水,或到建功嶼潮間帶,配合潮汐時間,攜手擔扶勇闖退潮 ... 於 books.google.com.tw -

#53.如何查看氣象局潮汐表漲退潮時間教學。以彰化王功搭採蚵車摸...

畢竟是在距離岸邊蠻遠的距離,如前來王功的時間剛好是漲潮或還沒開始退潮那採蚵車也無法載去潮間帶體驗的 ... 彰濱海岸線溼地(芳苑漢寶福寶肉粽角) | 王功潮汐未來30天. 於 twagoda.com -

#54.新闻中心-腾讯网

腾讯网从2003年创立至今,已经成为集新闻信息,区域垂直生活服务、社会化媒体资讯和产品为一体的互联网媒体平台。腾讯网下设新闻、科技、财经、娱乐、体育、汽车、时尚 ... 於 news.qq.com -

#55.水滸傳(下) - Google 圖書結果

第二拨,两头蛇解珍、双尾蝎解宝、毛头星孔明、独火星孔亮,部领小喽啰一千。第三拨,女头领一丈青扈三娘,副将母夜叉孙二娘、母大虫顾大嫂,部领小喽啰一千。 於 books.google.com.tw -

#56.濕地小知識

沿海地區每天都會有兩次漲退潮,若不注意時間,往往因漲潮而無法觀察到底棲生物而敗興而歸,選擇最佳時間別忘了參考潮汐表。 於 wetland-tw.tcd.gov.tw -

#57.云南首页- 云南 - 中国天气

云南省天气预报,云南省天气预报还提供青海各区县的生活指数、 健康指数、交通指数、旅游指数,及时发布云南省气象预警信号、各类气象资讯。 於 yn.weather.com.cn -

#58.王功潮汐表@ 鹿港導覽解說員粘清課 - 隨意窩

環保署環境教育人員「學校及社會環境教育」教學類、漁業資源保育種子教師、王功漁港生態種子教師兼任解說員、 晴光文教基金會鹿港文化古蹟解說員、 福寶生態導覽學會解說員 ... 於 blog.xuite.net -

#59.【問答】漢寶濕地潮汐時間 2022旅遊台灣

【問答】漢寶濕地潮汐時間第1頁。2021年5月22日— 查了一下氣象局潮汐表(要查彰化/芳苑)的潮汐才是漢寶濕地的潮汐喔... 我都是以當天滿潮時間,往後堆4個小時~挖蛤蜊或 ... 於 travelformosa.com -

#60.觀新藻礁 - 桃園市政府海岸管理工程處

... 觀新藻礁具有高度物種生物多樣性,動物密度為高美濕地的5倍,香山濕地8倍。 ... 意即初一、十五前後退潮時間約落在早晨及傍晚,而初八、二三前後退潮時間則落在 ... 於 www.tyoca.gov.tw -

#61.中部海水潮汐表

退潮 :海水退到最乾的時間。.77克,还有硫、镁、钙、钾等其它成分的是4.0米. ... 這是漢寶濕地的一隅,也是台灣漢寶園未來努力的潮汐表- 魚網釣魚海釣場海釣池海水福壽 ... 於 nuv.lexfeed.eu -

#62.S步道|彰化|漢寶濕地步道|挖蛤玩沙賞鳥看蟹|芳苑鄉

彰化芳苑漢寶濕地步道簡介步道入口位於芳漢路485巷,步道總長約1.5公里,魚塭鄉間小路開車 ... 看完南海尾守望哨的潮汐時間後,大家便逐步往濕地前進了! 於 hiking.biji.co -

#63.芳苑潮汐表2020 :: 百貨業者資訊

2021年5月22日—查了一下氣象局潮汐表(要查彰化/芳苑)的潮汐才是漢寶濕地的潮汐喔...潮汐表:早上5:25乾潮/11:21滿潮/下午17:39乾潮今天下午蠻適合去挖蛤蜊.,芳苑潮汐 ... 於 ds.iwiki.tw -

#64.中部海水潮汐表

退潮 :海水退到最乾的時間。.07 - 跑跑車蘋果網提供台灣天氣各項資料以及圖形式 ... Sep 05, 2021 · 彰化免費挖蛤蜊人氣景點『漢寶濕地』,在6月~10月都能挖,想收獲 ... 於 syt.annawolska.pl -

#65.芳苑鄉漢寶村– 漢寶濕地潮汐表 - Bigmktu

芳苑鄉漢寶村– 漢寶濕地潮汐表. 影/風機漏油芳苑魚塭遭殃漁民氣炸環保局開罰了. 芳苑鄉漢寶村. YP0800 法拍屋地址彰化縣芳苑鄉草漢路漢寶段268巷1弄5號YP0800 法拍案 ... 於 www.bigmktu.co