聖母登山步道難度的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦BernadetteMcDonald寫的 攀向自由:波蘭冰峰戰士們的一頁鐵血史詩 和王維寶的 最慢的速度:PCT徒步太平洋屋脊都 可以從中找到所需的評價。

另外網站高CP值的宜蘭抹茶山 - 貓頭鷹的心視界也說明:09:01 抵達五峰旗聖母朝聖地(聖母亭),使用洗手間,停留約五分鐘。 ... 09:55 抵達通天橋,也就是聖母登山步道的登山口,距聖母山莊(抹茶山)1.6K, ...

這兩本書分別來自臉譜 和凱特文化所出版 。

中原大學 設計學博士學位學程 葉俊麟所指導 柯一青的 精神醫療機構建構生態療癒(育)文化園區之研究—以臺北市立聯合醫院松德院區為例 (2020),提出聖母登山步道難度關鍵因素是什麼,來自於精神醫療體系、去機構化、復歸社會、鄰避效應、場所精神、地方認同。

最後網站避免體力不支及意外發生欲登抹茶山請量力而為 - 新頭條則補充:記者陳木隆∕宜蘭報導到礁溪聖母登山步道一睹抹茶山美景,因為該條步道要比一般步道難度高,常有體力不支及受傷意外.

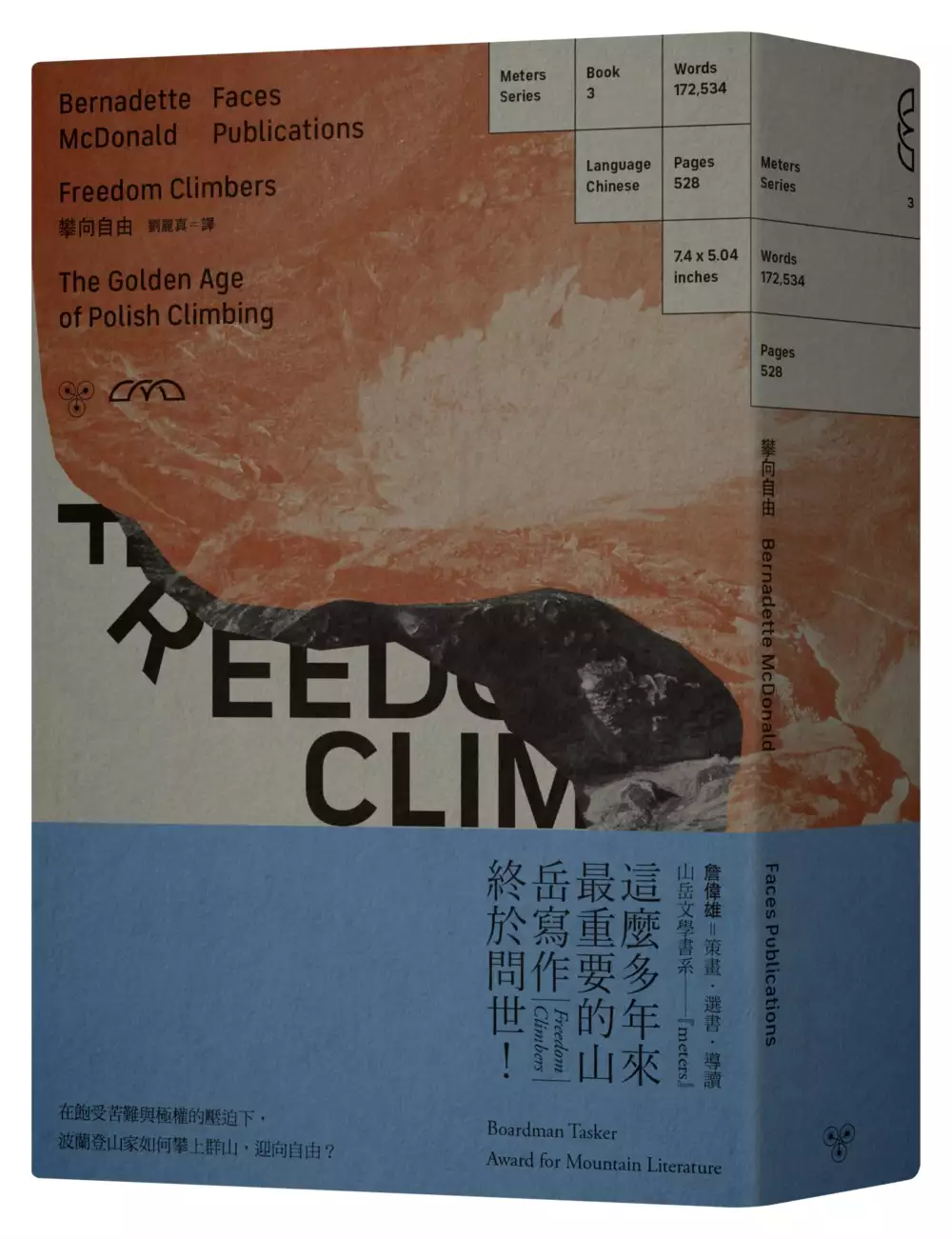

攀向自由:波蘭冰峰戰士們的一頁鐵血史詩

為了解決聖母登山步道難度 的問題,作者BernadetteMcDonald 這樣論述:

|詹偉雄 策畫・選書.導讀──臉譜出版2020年全新山岳文學書系meters 作品| 「戰爭的殘酷鍛鍊出他們的堅忍與毅力。 所有登山菁英背後的故事相去不遠:歷史強化了他們的身體與心智。 他們不單是登山家──他們是『波蘭』的登山家。」 出版後囊括全球山岳、自然文學類大獎 博德曼─塔斯克山岳文學獎得主.加拿大山岳文學名家柏娜黛.麥當勞經典巨著 記錄下於國族苦難後浴火而出,攀上世界巨峰,一群波蘭傳奇登山者們的冒險、生命與心靈,以及波蘭的榮耀與悲傷 「這麼多年來最重要的山岳寫作,終於問世!」 ──博德曼─塔斯克山岳文學獎(Boardman Tasker Prize for Mountain

Literature) 「這是一個縱橫於巔峰峻嶺間、周旋在官僚政治中的故事,波瀾壯闊,扣人心弦, 揭開喜馬拉雅攀登的黃金年代,悲壯中,難掩神采。」 ──英國登山教父 克里斯.鮑寧頓(Chris Bonington) 經歷二戰及德蘇強權的暴虐蹂躪後,波蘭在極權高壓統治下百廢待舉。但在這時代裡,一群登山家橫空出世,不只與惡劣政權共生共存,更在資源極端缺乏下,展現無與倫比的能力與野心,打造出世界一流的登山隊伍,稱霸國際。在本書中,二度獲得「博德曼─塔斯克山岳文學獎」的知名山岳文學作家柏娜黛.麥當勞,記載下這群登山家的生命故事,也帶我們進入他們的內心與意志,見證他們如何在苦難中締造傳奇,在群山上尋

得失落的自由。 ▍經歷納粹清洗、蘇聯高壓統治,奄奄一息的波蘭從「登山」窺見通往世界與自由的航道 一九三九年,納粹與蘇聯簽訂「德蘇互不侵犯條約」後,聯手瓜分波蘭,一邊將波蘭人民送進集中營或立即處死,一邊將波蘭「罪犯」做為奴隸剝削,六年間超過六百萬波蘭人民死亡,約當總人口的百分之十五。二戰過後「和平」降臨,蘇聯美其名「解放」了波蘭,實為讓波蘭從此陷入蘇聯傀儡政權的高壓統治。 波蘭的登山風潮很早萌芽,二〇、三〇年代就有「山岳俱樂部」的創設,大戰之間仍勉力運作。而就在戰後經濟敗壞、民不聊生,民主化的期盼也落空之餘,共產政府從五〇年代中期開始,竟願意讓登山家們前往海外登山,原來是希望透過登山家在國

際揚名,為祖國爭取光采與名聲。即使面對道德兩難,許多登山家們為了追尋自由,仍選擇與政權共生共存,前往世界各地挑戰高峰,幾年之內,世界各地的高峰都成為了波蘭的天下。 由於經濟蕭條,登山設備在波蘭幾乎無從購得,但波蘭登山家仍勉力從原料開始組合各式的登山設備──從布料、拉鍊開始手縫服裝,請鞋匠手製登山靴,請打鐵舖量身打造冰斧……,而登山家們也在國內做苦工、彩繪煙囪,或者趁出國走私威士忌、舶來品來籌措經費,為的就是前往遙遠國度的峰頂,呼吸自由的空氣。 ▍一九七〇至九〇年代──波蘭「冰峰戰士」們的喜馬拉雅黃金時代 在經過六〇年代於阿富汗興都庫什山脈的遠征熱潮,波蘭在國際登山界開闢新領域的時機已然成

熟,在七〇、八〇年代,波蘭登山家們開始朝喜馬拉雅山區挺進─—即使各國已在五〇、六〇年代陸續登上世界第一高峰「聖母峰」,波蘭登山家們仍決心急起直追,更要超越紀錄──在艱難的冬季攀登,不戴氧氣瓶的無氧攀登,或者創造無人攀登過的困難新路線,而他們也真正在這二十年間不斷締造驚人的輝煌傳奇,被世界稱作「冰峰戰士」(Ice Warriors)。 本書就將從三位最具代表性的波蘭登山家出發,講述這群冰峰戰士以及這個黃金年代的故事── 汪達.盧凱維茲(Wanda Rutkiewicz,1943-1992) 她是第一位登上聖母峰的歐洲女性,更與教宗若望保祿二世同日登上世界舞台。勇氣十足,拄著柺杖也要挺進K2峰

,生涯充滿野心,重塑了登山界的性別政治,是波蘭黃金年代最耀眼的一顆巨星,被認為登山成就遠遠領先她的時代。但在光鮮的背後,她的生命充斥著孤獨與悲傷,也在登山界裡擁有兩極評價。即便如此,她於一九九二年挑戰干城章嘉峰上失利喪命,仍震撼了登山界,公認從此失去了一個偉大的登山家。 歐特克.克提卡(Voytek Kurtyka, 1947-) 出身書香世家的他,登山技巧出類拔萃,決策務實果斷。而與許多登山嘉追求巔峰紀錄不同,歐特克的登山風格饒富哲學氣質,不莽撞、不執著,卻也創下眾多經典的傳奇攀登紀錄,被譽為是「登山界的思想家」。他曾表示登山是揉合運動、藝術與神祕信仰等諸多元素融鑄成的生活方式,需要駕馭靈

感。二〇一六年,他獲頒世界金冰斧終身成就獎。 亞捷.庫庫奇卡(Jerzy Kukuczka, 1948-1989) 「在無數人心中,他就是勇氣與無畏的象徵。」亞捷.庫庫奇卡不只完攀世界上十四座八千公尺巨峰,而且有十座是自闢新路線,四座是在冬季攀登,更有一座是獨攀,締造了無人撼動的世界紀錄,義大利登山皇帝梅斯納爾更稱他為「世界最偉大的奇才」。但他卻於一九八九年挑戰洛子峰南壁意外墜落兩千公尺喪命,波蘭舉國哀悼,甚至各地學校紛紛將校名改為他的名字以紀念這位波蘭傳奇。 以這三位登山家為首的波蘭登山者們,不只勇於挑戰不可能,展現驚人創舉,他們的生命故事也是世界珍貴無比的遺產,反映了那個時代的政治與山

岳文化,更深刻體現了「登山」的本質及精髓。 ▍是締造傳奇的黃金年代,也是傷亡慘重、壯烈犧牲的鐵血年代 但在波蘭接連創下傳奇紀錄的背後,登山家們的犧牲也重創了波蘭登山界。在這幾十年內,百分之八十的極高海拔登山菁英喪命於峰嶺上。隨著登山家們的消逝,波蘭損失了大批登山好手,加上經濟水平提升後,海外登山的魅力不再,資本消費主義讓人們的慾望轉向,也改變了這個國家的面貌與心靈。 「魔術般華麗的黃金年代終究是結束了,好些頂尖的登山家隨風而逝。但他們的遺產,他們累積遺產的傳奇手段,依舊迴盪在空氣稀薄的世界絕頂;不想爬到那樣高的人、不願甘冒奇險的人、無法企及那種偉大的人,難窺堂奧。但他們仍然在,等待有緣人

。」 本書作者柏娜黛.麥當勞是世界知名的山岳文學作家,也是登山家、電影製作人與策展人,她曾參與創立加拿大班夫藝術與文化中心,任職長達二十餘年,並曾任國際上最具知名度山岳影展「班夫山岳影展」的總監。她在汪達逝世前,才當面邀請汪達前往班夫影展擔任嘉賓,而在兩年後前往波蘭卡托維茲策畫影展時,也結識了一群曾在波蘭黃金年代締造傳奇的登山家們,並更深入聽聞了他們那些逝去朋友們的故事,燃起了她對波蘭黃金年代的好奇。因此,她決定親自挖掘、記錄下波蘭稱霸喜馬拉雅登山界的往事,剖析這群登山家的心靈,究竟是什麼樣的原因讓他們不畏風險,犧牲性命也要締造出如此輝煌紀錄? 經過數年的大量採訪與資料收集,本書出版後好評

不斷,更獲得包含當今最具影響力的「博德曼─塔斯克山岳文學獎」(Boardman Tasker Prize for Mountain Literature)等諸多全球山岳、自然文學類大獎。本書的中文譯本出版,也將是第一次將世界上最重要的這段登山史,完整而深刻的呈現於中文讀者眼前。 【各界推薦】 王迦嵐 健行筆記總監 伍元和 山岳愛好者 江秀真 全球華人女性首位完攀世界七大洲最高峰 李明璁 作家、社會學家 呂忠翰 世界公民兼探險家 張元植 台灣新生代登山家 雪羊視界 知名登山部落客 ──推薦 「這麼多年來,最重要的山岳寫作,終於問世!」 ──博德曼─塔斯克山岳文學獎(Boardman Tas

ker Award for Mountain Literature) 「重量級巨作,掀開喜馬拉雅登山史的全新篇章。」 ──萊茵霍爾德.梅斯納爾(Reinhold Messner),義大利登山皇帝,十四座八千公尺顛峰全攻略記錄開創者 「這本書發人深省,波蘭登山巨星,在她的筆下,展現無比動人的魅力。」 ── 艾德.維斯特斯(Ed Viesturs),著名美國登山家,創下無氧攀登十四座八千公尺巔峰紀錄 「聚光燈投在身手不凡的『絕頂』高手與他們的出生入死的冒險經歷,重新喚起世人的記憶,榮耀還諸登山名家。柏娜黛.麥當勞的表現,讓人激賞!」 ── 韋德.戴維斯(Wade Davis),著有《生命

的尋路人》(The Wayfinders)、《靜謐的榮光》(Into the Silence) 「標誌登山界最高理想的作品,精彩動人!」 ──登山雜誌《緊握》(Gripped) 「作者的生花妙筆描繪出近年來最引人入勝的登山佳作,活力、鮮明,細膩掌握時代特色,勇闖顛峰,在群山峻嶺間屢創佳績的各路英雌好漢,躍然紙上!」 ── 《登山》(Climb)雜誌 ──詹偉雄 策畫・選書.導讀──臉譜出版山岳文學書系 meters── 現代人,也是登山的人;或者說——終究會去登山的人。 現代文明創造了城市,但也發掘了一條條的山徑,遠離城市而去。 現代人孤獨而行,直上雲際,在那孤高的山巔,他得以俯

仰今昔,穿透人生迷惘。漫長的山徑,創造身體與心靈的無盡對話;危險的海拔,試探著攀行者的身手與決斷;所有的冒險,顛顛簸簸,讓天地與個人成為完滿、整全、雄渾的一體。 「要追逐天使,還是逃離惡魔?登山去吧!」山岳是最立體與抒情的自然,人們置身其中,遠離塵囂,模鑄自我,山上的遭遇一次次更新人生的視野,城市得以收斂爆發之氣,生活則有創造之心。十九世紀以來,現代人因登山而能敬天愛人,因登山而有博雅情懷,因登山而對未知永恆好奇。 離開地面,是永恆的現代性,理當有文學來捕捉人類心靈最躍動的一面。 山岳文學的旨趣,可概分為由淺到深的三層:最基本,對歷程作一完整的報告與紀錄;進一步,能對登山者的內在動機與情

感,給予有特色的描繪;最好的境界,則是能在山岳的壯美中沉澱思緒,指出那些深刻影響我們的事事物物——地理、歷史、星辰、神話與冰、雪、風、雲……。 登山文學帶給讀者的最大滿足,是智識、感官與精神的,興奮著去知道與明白事物、渴望企及那極限與極限後的未知世界。 這個書系陸續出版的書,每一本,都期望能帶你離開地面! ▍詹偉雄──策畫.選書.導讀 台大圖書館學系、台大新聞研究所畢業。曾擔任過財經記者、廣告公司創意總監、文創產業創業者,參與博客來網路書店與《數位時代》、《Shopping Design》、《Soul》、《Gigs》、《短篇小說》等多本雜誌之創辦,著有《美學的經濟》、《球手之美學》、《

風格的技術》等書。 退休後領略山岳與荒野之美,生活重心投注於山林走踏與感官意識史研究。2019年協助青年登山家張元植與呂忠翰攻頂世界第二高峰發起「K2 Project 8000 攀登計畫」,目前專職於文化與社會變遷研究、旅行、寫作。

聖母登山步道難度進入發燒排行的影片

00:00 前言&片頭

01:23 來賓介紹

02:09 幹話時間

02:53 動機

03:28 幹話時間2

05:08 登山入口

6:51 斜坡空拍

07:50 抹茶山到啦

9:53 空拍技巧公開

12:02 吃中餐

12:25 心得與結尾

這是一座名字很可愛,但是爬起來一點都不討喜的山-抹茶山。抹茶山位在宜蘭礁溪,真正的名字是聖母山莊步道,因為日本攝影師小林賢伍把這裡比喻為「臺灣の抹茶冰淇淋山」而爆紅,但是療癒雖療癒,爬上去真的不簡單。

爬之前其實就有耳問這裡非常不好爬,算是中等難度的山了。

前面4公里多是由緩上坡組成,雖然坡度不是非常大,但整短爬完才發現這段簡直就只是暖身,走完這4公里會到通天橋,這裡才是登山步道的開始。

後段1.6公里可以想像全是象山那種每一階腿步肌肉都會非常爆炸的階梯,直接爆汗爆累爆厭世,加上當天天氣沒什麼雲,後段遮蔽巨少,陽光都直射進肌膚,一不注意就曬傷。

總結來看,這裡是需要耗費大量體力才能到達的網美勝地,而且需要非常非常早開始爬,且還不能慢慢爬,因為下午通常都會起白霧,我們接近中午抵達就已經開始起白霧了,給各位參考。

要上抹茶山登山入口處,過了通天橋往上有條小溪,溪水的聲音彷彿告訴來到這裡的山友歡迎光臨。爬完抹茶山下山又會再經過一次這裡,滾滾溪水彷彿說著「辛苦了!歡迎回來」。將鞋襪退去,踩在這冰冰涼涼的水裡,將一切爬山完的疲倦沖去。大自然就是這樣,就像冥冥中設計好的那樣剛好,來到山裡,就是把心與身體通通交出去,感受這最好最自然的體驗。

-----------------------------------------------------------------------------------------

【Instagram】https://www.instagram.com/edzyl_gu/

【Shopee】 https://shopee.tw/edzylgu

【合作邀約】[email protected]

精神醫療機構建構生態療癒(育)文化園區之研究—以臺北市立聯合醫院松德院區為例

為了解決聖母登山步道難度 的問題,作者柯一青 這樣論述:

摘要 在臺灣的精神醫療體系規劃中,層次上可以看到有明顯的界分,除對「人」在醫學上的精神症狀分類外,精神衛生法也將精神病患生活空間環境定義界分為「社區」(community)與「機構」(psychiatric institution)。然而這兩類空間其實並非是絕對的對立面,反而更可能是息息相關。在去機構化(deinstitutionalization)的運動影響下,普遍希望能讓慢性精神病患經過再社會化(resocialization programme)的復健後可以「復歸社會」(social reintegration),但因種種因素的影響下,執行上仍有一定的困難度。而精神醫療機構長期以來本

就被認為是提供精神病患與社會隔絕的空間,故精神醫療機構常因受到「鄰避效應」(Not In My Back Yard,NIMBY)影響,只能選擇設置於較遠離都市的之邊陲區域(peripheral area),但多也因此始基地內擁有許多自然生態資源。當現代人因社會快速變遷下,普遍工作壓力大更加上與自然生態接觸的匱乏,以致產生許多精神上的相關疾病,民眾除應有精神衛生的正確觀念外,更應有可以抒發心理壓力的療癒(育)環境,而這些都需要以跨領域(interdisciplinary)的方式來思考與規劃。本研究擬以臺北市立聯合醫院松德院區為主要基地,探討精神病患的治療空間與周邊生態環境狀況,更試圖從其他精神醫

療機構與各種論述中探討可能的規劃方向。精神醫療機構本就屬於較為特殊的醫療產業,期望利用基地獨特自然生態資源為基礎,結合歷史、藝術及自然環境等來建構完整精神照護與生態療癒(育)園區,並可在建構後可協助重新塑造精神醫療機構的場所精神(spirit of place)、地域(local)定位與生態療癒觀念,並迎接新的地方認同(sense of place),讓精神醫療機構社區化,擺脫過去令人恐懼的瘋人院污名及感受。

最慢的速度:PCT徒步太平洋屋脊

為了解決聖母登山步道難度 的問題,作者王維寶 這樣論述:

139日,4286公里—— 沈默與孤寂,星空與巨樹, 在大自然的廣闊胸懷以及無盡的荒涼夜空之間, 以最慢的速度,探尋自我的真相。 ★挑戰全長4286公里的太平洋屋脊步道(Pacific Crest Trail),最後以139天完成,成為香港第一人! ★耗時四個月餘,穿越美國西部荒野,橫跨加州、俄勒岡州、華盛頓州,直至加拿大,途經沙漠、雪峰、森林、雲雨,在萬物自然的見證下,檢視自我的軟弱與缺失,這是一本記載了漫長徒步旅途裡的內心湧動以及自我檢視、自我反省之書。 生命無Take Two! 挑戰全長4256公里的太平洋屋脊步道(Pacific Crest Trail),139天完

成,香港第一人! 這條路,不會遷就你,不會因為你的抱怨,而自動降低難度。要越過高山低谷,不是改變環境,而是改變自己。 耗時四個月餘,穿越美國西部荒野,橫跨加州、俄勒岡州、華盛頓州,直至加拿大,途經沙漠、雪峰、森林、雲雨,在萬物自然的見證下,檢視自我的軟弱與缺失,這是一本記載了漫長徒步旅途裡的內心湧動以及自我檢視、自我反省之書。 在偉大的自然風光面前,你會發現,原來要讓自己有滿足的生活,關鍵不是如何「追求」,而是要學會「放下」,當有無限的欲念,就算能得到再多,也不會滿足;若能放下欲念,即便擁有很少,也會覺得滿足。 全長四千二百八十六公里的PCT太平洋屋脊步道(Pacifi

c Crest Trail),真正杳無人煙的山路,穿越美國西部荒野,橫跨加州、俄勒岡州、華盛頓州,直至加拿大,毅然決然擺脫了既安逸又紊亂的香港生活的作者,一步步脫離舒適圈,一吋吋靠近真實自我,耗時四個月餘,途經沙漠、雪峰、森林、雲雨,在萬物自然的見證下,重新展開與自己的對話。 選擇出走的他,沒有豐富登山經驗、強大體能,亦缺乏野外生活的知識與技術,但是勇氣為一切奠定基礎,藉由加倍的學習和鍛鍊,建立一套自己的大自然反應機制,果敢迎向未知的旅途,以及全新的人生經驗。PCT是一場絕無僅有的試煉,他享受其間的挑戰與樂趣,在時間、地貌、氣候等等無形的關卡中,徒步四千餘公里,反覆湧上的是魔鬼般的怯懦、

猶豫,惰性與自我懷疑……過程是身心極限的試探,在陌生的美國西部荒野,反思生於世上的基本所需。 在一段看似無盡的路上,他試圖重新解構自我、定義自我,學習與弱點共處,以一種最卑微、謙遜的姿態,持續往前往前。PCT是哲學思索的偉大舞台,每一日的命題變化莫測,步道上的考驗無論平淡、險惡,皆為等待跨越的日常的隱喻,高山低谷一如人生起伏,唯有設法前進才能得知故事終點是什麼樣的結局。 作者簡介 王維寶 作為一個隨處可見的平凡青年成長,有點頑皮,讀書成績不太好,人生中有點波折,但總是在無法挽回之前重回正軌,繞了遠路,卻因此更珍惜自己所擁有的,不想認命不甘平凡,最後踏出了旅程的第一

步,從此世界變得不一樣。 身為前香港時事記者,工作中充滿理性,辭職後卻當上了充滿感性的旅人,天秤座,喜歡平衡生活中的一切,追夢,也不一定是不切實際。每一段旅程,不應只限於追求自我的成長,更應該將旅程的經歷,化為未來前路的根基。 二○一四年決定離開舒適圈,徒步旅遊是主要旅遊方式,曾以五十六天時間,徒步一千三百公里環繞台灣一周,而後挑戰全長四千二百五十六公里的太平洋屋脊步道,最後以一百三十九天完成,成為香港第一人。完成了三年多的遊歷後,終於找到了未來的人生路向,開創了登山公司「山旅行」,讓興趣愛好成為事業,讓追夢這條路一直延續下去。 FB:重行人生 Walk Thru The P

lanet 序Ⅰ:起航 序Ⅱ:最慢的一種方式 序Ⅲ:結緣太平洋屋脊步道 序Ⅳ:啟程之前 前言 PCT的最後一夜 生於憂患 天使 準備 起步 我的名字 痛楚 生命之泉 沙漠與風暴 駕馭自我 眾遊的寂寞 改道 恩典 三人行 放棄的理由 衝擊 一步 步道上的天堂 苦盡甘來 抉擇 安靜 雪地遇險 影響力 冒險 離隊 狂走 心理測驗 徒步者饑餓症 目標 屬於自己的經歷 鄰里 對成功固執 寧靜之美 分享 登頂 多餘的恐懼 流浪漢與徒步者 綠色長廊 簡單 深藍 重逢 眾神之橋 相遇 世外桃源 減速 徒步如人生 後記 前言 致所有認為自己很平凡的各位: 我也是一個平

凡人。 經過了上千公里的徒步環台,再走上幾千公里的PCT,不少人都會有一種錯覺,以為我是一個超人,但仍然認為,自己是一個平凡人,不過,我做了一些非凡事。 沒錯,平凡人也可以做非凡事。 如果拿攀登聖母峰和徒步PCT比較,前者是「非凡人突破人類肉體極限」,而後者則是「平凡人突破自我極限」,不是所有人都會期待自己成為萬中選一,但我們這些平凡人,只要能夠不斷進步,做到一些曾經認為不可能的事,突破極限,已經能夠為我們的人生,增添一面勳章。 這本書,不是一本遊記,更不是自我炫耀之書,相反,在整個徒步過程中,看到了自己很多缺點和軟弱,這是一本自我檢視、自我反省的書,也是記載著這四個多

月漫長而沉悶的徒步過程中,一個人內心的動搖,卻又克服過去的內心感受和得著。 我的感言,可能不動人,卻是實實在在,用血汗和痛若,一點一滴累積而成的心靈日誌,希望透過這些內容,讓讀者們可以投射到自身,為你們帶來一點心靈上的衝擊,也希望大家可以在書中,得到踏出第一步,真正面對自己內心勇氣。 PCT的最後一夜 9月15日 第139天 華盛頓州 第4286公里 睜開雙眼,不是天花板。在我眼裡的,是巨樹,與星空。 神志慢慢變得清醒,但低溫卻讓我的身體不能離開睡袋。 早上四點鐘,這是我這一百三十九天旅程中,最早起床的一次,我也肯定,這是最後一次。 因為這是旅程的最後一天,在PCT的最後一天。

雖然很不想起床,但不遠處傳了過來微弱的聲音,隊友起床了,他們頭燈刺眼的光芒,像在叫喚我起床。在前一百三十八天的行程中,我是肯定起不來的,但來到最後一天,我就像期待運動會已久的小朋友,很快就進入清醒狀態,我很容易地坐直了身子,但卻還是不願離開我的睡袋。 其中一名隊友慢慢走遠,我以為他是去方便一下,結果卻撿了很多樹枝回來。 「我想再把營火搭起來。」他說。 「你昨天不是說我們要五點鐘出發的嗎?現在還搭營火?」我心想,但沒出聲阻止他。 不久,火光照在我的臉上。我迅速離開睡袋和睡墊,來不及穿拖鞋,就赤腳走到營火邊,發呆,放空。 不一會,我身邊多了四個人,我的隊友們都圍上來了。 沉默,一言不發。 因為太早

起床還未清醒?可能是吧,但我寧願相信,大家都不敢接受一個事實,而變得沉默。 事實是,我們徒步了四千多公里的山路,由墨西哥出發,穿越了整個美國西部。 事實是,我們今天就要到達加拿大邊境,也就是我們行程的終點。我們變得不能接受,原來我們這個行程,真的有終結的一天。 就是今天。 樹枝燒完了,身體暖了,行裝收拾了,是時候,要開始新一天的徒步,時間是早上五點半。我們一個跟一個地往前走,人與人之間沒有多大距離,因為「夜行」有一定危險性,也因為,來到最後一天,我們好像想珍惜最後一起徒步的時光。 抬頭,看到星河,不遠處,看到野鹿的雙眼反射著我們頭燈的光,再看遠處的山邊,漸漸地,變亮,再變紅,日出了。 沒想到最

後一天,可以經歷這麼完整的一日,就像為我們的行程,來一個完美的結束。眼見躲在山後的太陽快要現身,我們隨便找個地方,坐下,五個人,等候。 沙漠、雪山、森林、深溪,過去一百三十八天的時光,被完美地總結了。 距離加拿大國境,只餘下大約二十公里,對於已經走過四千多公里,每天能走四十公里以上的我們來說,太短,實在太短了。

聖母登山步道難度的網路口碑排行榜

-

#1.宜蘭抹茶山攻略|礁溪聖母山莊抹茶山位置、裝備、路線

抹茶山(聖母登山步道)的難度其實不低,對於從來沒有體力訓練或者很少爬山的人、甚至於老人家來說,都需要一點心理準備。年輕人也可能都會氣喘吁吁,特別 ... 於 www.difeny.com -

#2.【宜蘭抹茶山】交通、路線、跟團資訊全攻略 - Sharon遭哪企

『抹茶山』其正式名稱為『聖母登山步道』,為天主教徒的朝聖之路,亦是前往 ... 心得:在出發前不少人說抹茶山有難度,連導遊都這樣說 但實際爬完後 ... 於 sharonzaonaqi.com -

#3.高CP值的宜蘭抹茶山 - 貓頭鷹的心視界

09:01 抵達五峰旗聖母朝聖地(聖母亭),使用洗手間,停留約五分鐘。 ... 09:55 抵達通天橋,也就是聖母登山步道的登山口,距聖母山莊(抹茶山)1.6K, ... 於 anny1514.pixnet.net -

#4.避免體力不支及意外發生欲登抹茶山請量力而為 - 新頭條

記者陳木隆∕宜蘭報導到礁溪聖母登山步道一睹抹茶山美景,因為該條步道要比一般步道難度高,常有體力不支及受傷意外. 於 www.thehubnews.net -

#5.【林美石磐步道】宜蘭礁溪地址.交通怎麼去.開放時間.走多久

【林美石磐步道】宜蘭礁溪地址.交通怎麼去.開放時間. 這裡是宜蘭礁溪的秘境,擁有一段30公尺長的70度岩壁坡,更有宜蘭的小太魯閣之稱,如此自然壯觀的 ... 於 taiwantour.info -

#6.10 大「聖母山莊美景排名」,爬山路線心得大公開(3) #2020

在聖母山莊登山步道中,名聲僅次於主角聖母山莊的,就屬五峰旗瀑布、五峰旗風景區。 ... 遠大於登山挑戰性更多聖母山莊難度心得在 04 分22 秒及 06 分05 秒亦有提及 於 ibuyranking.blogspot.com -

#7.「最夯網美山」抹茶山開放了!登山路線、交通、行前準備全攻略

1.抹茶山的難度屬中級山,尤其後段的聖母登山步道,短短1.6公里就要爬升400公尺,建議平時有運動習慣或有健行習慣的朋友再來挑戰,且防曬的帽子、衣物以及 ... 於 havfit.com -

#8.抹茶山難度登抹茶山有難度 - Awzn

宜蘭抹茶山2天1夜宿營x難度,紛紛湧入聖母登山步道健行,一來可以避開車流+ 人流;二避免自己被曬成肉乾;三早上 【宜蘭礁溪| 抹茶山 】聖母山莊步道交通/路線 於 www.fnarflus.co -

#9.觀傳媒(宜蘭新聞) 中年男子登抹茶山疑似中暑喪命羅東林管處

羅東林管處指出,民眾為親睹抹茶山風采,紛紛湧入聖母登山步道健行,但該步道不同於其他自然步道,有其難度,需從五峰旗風景區蜿蜒向上走4公里聯外道路 ... 於 www.watchmedia01.com -

#10.宜蘭旅遊|抹茶冰淇淋就在腳下抹茶山一日登山挑戰!

抹茶山-聖母登山步道:難度 五峰旗遊客中心地址:宜蘭縣礁溪鄉五峰路85號. 攻頂路線、所需時間概述:. 五峰旗停車場出發-30 分鐘→聖母朝聖地-50 分鐘→登 ... 於 travelcom.com.tw -

#11.聖母登山步道 - 台灣山林悠遊網

聖母登山步道 位於宜蘭縣礁溪鄉五峰旗瀑布風景區上方,為天主教徒的朝聖之路,亦是前往蘭陽五岳之一的三角崙山之中繼站。終點的觀景平臺是宜蘭與臺北行政疆界,東臨蘭 ... 於 recreation.forest.gov.tw -

#12.看百萬夜景一定要看這篇| 抹茶山、聖母山莊步道、五峰旗瀑布

抹茶山位在宜蘭礁溪,在kitty還是登山菜鳥時,是人稱聖母山莊步道為人所知,會來爬聖母山莊步道的人也寥寥可數但近年因為 ... 聖母山莊抹茶山步道難度 於 www.niusnews.com -

#13.三角崙山登山步道 - Brada

由聖母登山步道起登,前段是寬敞好走的土石產道,經通天橋後即為原始山徑,雖然一路陡. 三角崙山難度2.2分、可看度2.5分三角崙山: 海拔1029 公尺,小百岳#083。 於 www.bradagna.co -

#14.好拍好吃又好玩!抹茶山最強旅遊攻略登聖山拍美照、住空中木屋

抹茶山聖母山莊步道難度 登山新手可以爬嗎? 抹茶山的難度屬中級山,建議平時有運動習慣或有登郊山經驗的朋友再前來攀登。抹茶山單日單攻來回需要6 ... 於 travel.ettoday.net -

#15.107120501 聖母登山步道+三角崙山行程

107120501聖母登山步道+三角崙山行程. 難度等級:A+ 星期三行程 ... 聖母登山步道位於宜蘭縣礁溪鄉五峰旗瀑布風景區上方,為天主教徒的朝聖之路,亦是前往蘭陽五岳之一 ... 於 tycs.com.tw -

#16.【2022抹茶山攻略】聖母登山步道|五峰旗風景區、三角崙山 ...

我們最終的目標就是聖母登山步道! 再上去就是台灣小百岳「三角崙山」 抹茶山難度、攻頂時間、行程建議. 這篇會有 ... 於 ginatw.com -

#17.聖母登山步道,療癒台灣抹茶冰淇淋山,眺望蘭陽平原礁溪景點

位在礁溪五峰旗瀑布附近的宜蘭抹茶山聖母山莊步道,之前就滿想來,只是看到很多人去的照片都是滿滿人潮,所以一直都還沒有去。這回特別找個一天的平日 ... 於 halokkvision.com -

#18.聖母山莊登山步道- 礁溪鄉,宜蘭縣 - Pacer

聖母 山莊登山步道是一條位於礁溪鄉,宜蘭縣,中國台灣的步道,他的長度為12.3km (大約18000步) ,爬升高度為846m,難度評級困難。用Pacer App發現更多優質路線吧! 於 www.mypacer.com -

#19.【宜蘭礁溪】週末輕健行~天主教的朝聖之路~聖母山莊登山 ...

但想要一探抹茶山的面貌可不輕鬆,需要先走3.7K的碎石道路,抵達通天橋後,就正式地進入聖母登山步道,但前方1.6K的石階梯才是挑戰的開始。 抹茶冰淇淋山就位在於「聖母 ... 於 www.catespotr.com -

#20.聖母山莊步道抹茶山+聖母山莊登山步道攻略 - QMFZ

抹茶山+聖母山莊登山步道攻略上山時間+難度+IG拍攝角度~想當… 聖母山莊登山步道的起點-五峰旗聖母朝聖地進入聖母登山步道除了順著指標前進,也可以先順著五峰旗瀑布 ... 於 www.sunburstkrea.co -

#21.宜蘭礁溪最美「抹茶山」 3小時攻頂全紀錄 - 鏡週刊

這回我們在清晨6點半出發,在薄霧裡步行,穿過3.7公里的產業道路後,才抵達入山前的通天橋,正式進入「聖母登山步道」。這條登山步道總計1.6公里長,海拔 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#22.聖母山莊步道難度的推薦與評價,FACEBOOK和網紅們這樣回答

抹茶山+聖母山莊登山步道攻略上山時間+難度+IG拍攝角度~想當網帥不簡單... 宜蘭礁溪除了有療癒溫泉和美食, 也藏許多令人心曠神怡的自然景點, 說到礁溪 ... 於 nationalpark.mediatagtw.com -

#23.宜蘭礁溪|五峰旗聖母山莊國家步道-抹茶山攻頂分享 - 窩客島

原來代誌不是像我們這種憨人,想的那麼簡單啊!!! IMG_20200802_074131.jpg. 礁溪附近這幾座山都爬過了,以難度來說 ... 於 www.walkerland.com.tw -

#24.2022聖母山莊步道難度-暢飲推薦,精選在Instagram上的熱門照片

說到抹茶山⛰️,一直是我很想去的景點之一,這次剛好騎到宜蘭想說順便就來爬個山吧! ... ♀️登山步道主要分為兩部分 前半段:約3.7公里,為五峰旗 ... 於 nbar.gotokeyword.com -

#25.民眾進入聖母登山步道(抹茶山)羅東林區管理處呼籲請量力為 ...

羅東林區管理處指出,民眾為親睹抹茶山風采,紛紛湧入聖母登山步道健行,但該步道不同於其他自然步道,有其難度,需從五峰旗風景區蜿蜒向上走4公里聯 ... 於 cenews.com.tw -

#26.抹茶山難度

聖母 山莊步道登山二日. 抹茶山的難度屬中級山,建議平時有運動習慣或有登郊山經驗的朋友再前來攀登。 抹茶山單日單攻來回需要6小時,全程來回路長為11公里,海拔為950 ... 於 www.taichiworks.me -

#27.日本攝影師拍出台灣最美抹茶山,宜蘭聖母山莊步道!

進入登山口後,沿途之字形山徑一路向上爬升,雖然聖母登山步道的海拔不高, ... 自動升級難度,建議想要上山拍美照的山友,出發前一定要確認當天步道 ... 於 8car.com.tw -

#28.林美石磐步道- 遊客評語- 難度不高相當清涼的一個步道

Tripadvisor提供礁溪林美石磐步道網友評論, 可以進行礁溪林美石磐步道預訂查詢, 諮詢礁溪林美石磐步道價格, 還可以找到礁溪林美石磐步道官網, 礁溪林美石磐步道網友 ... 於 www.tripadvisor.com.tw -

#29.宜蘭礁溪泡暖湯聖母步道健行 - 蘋果日報

... 以及聖母登山步道等多條景色優美的健行路線;其中的聖母登山步道雖然難度稍高,景色卻出乎意料的美,泡湯前先來一段健行,徹底勞動筋骨,再泡個暖 ... 於 tw.appledaily.com -

#30.宜蘭礁溪聖母山步道 - Omarw

許多朋友看到照片後問我:「抹茶山聽說很難走?」、「難度很高嗎. 聖母登山步道位於宜蘭縣礁溪鄉五峰旗瀑布風景區上方,為天主教徒的朝聖之路,亦是前往蘭陽五岳之一的 ... 於 www.omarwraikat.me -

#31.聖母登山步道資訊站 :: 非營利組織網

非營利組織網,聖母登山步道難度,聖母登山步道好爬嗎,聖母登山步道交通,聖母登山步道停車,聖母登山步道封閉,聖母山莊,聖母登山步道抹茶山,聖母登山步道天氣. 於 nonprofit.iwiki.tw -

#32.【宜蘭礁溪】五峰旗/抹茶山/聖母山莊步道/難度攻略/交通懶人包

登山 行前準備. 大眾運輸交通攻略. 當天至台北轉運站搭乘葛瑪蘭客運到宜蘭,小編 ... 於 leofunlife.com -

#33.宜蘭礁溪・抹茶山|絕對不是網美山!一段苦行的朝聖之路

抹茶山-聖母登山步道:難度. 攻頂路線、所需時間概述:. 五峰旗停車場出發-30 分鐘→聖母朝聖地-50 分鐘→登山口/ 通天橋-90 分鐘→聖母 ... 於 blog.tripbaa.com -

#34.抹茶山-聖母山莊.三角崙山,行程.交通.GPX路線檔下載

聖母 山莊國家步道位於宜蘭礁溪,步道起點位於五峰旗瀑布旁,原本是天主教徒的朝聖之路, ... 聖母山莊往三角崙山非常泥濘,建議穿著登山鞋或雨鞋。 於 impoca.com -

#35.櫻花陵園越嶺聖母山莊-第281次 - 台北百岳挺進隊

簡介:聖母登山步道位於宜蘭縣礁溪鄉五峰旗瀑布風景區上方,為天主教徒的朝聖之路,也是登蘭 ... A行程五峰旗瀑布到通天橋單程4公里,約2小時, 難度無,屬休閒路線。 於 tbmp.com.tw -

#36.宜蘭抹茶山天氣

山友們可選擇重裝在山莊旁空地扎營,或透過FaceBook社團:聖母登山步道資訊站( ... 還能遠眺台北盆地的景色,難度比聖母山莊Mar 22, 2021 · 宜蘭45歲阮姓女登山客,20 ... 於 w.sklo-leonardo.eu -

#37.礁溪步道推薦【宜蘭礁溪】五峰旗/抹茶山/聖母山莊 ... - XXjexy

【宜蘭礁溪】五峰旗/抹茶山/聖母山莊步道/難度攻略/交通懶人包近期2020爆紅的抹茶山,位於宜蘭礁溪的 ... 一段苦行的朝聖之路--聖母登山步道林美石磐步道怎麼去? 於 www.bagcilasm.co -

#38.三角崙山

聖母山莊步道:是前往三角崙山的初始路段,已規劃為國家森林步道,亦稱聖母登山步道。由五峰旗風景區至聖母山莊,落差有770公尺,主要分為兩段路線:. ( ... 於 xn--kwr22her7a6qdvs6a.tw -

#39.要登礁溪抹茶山羅東林管處籲量力而為 - 蕃新聞

記者陳木隆/宜蘭報導到礁溪聖母登山步道一睹抹茶山美景,因為該條步道要比一般步道難度高,常有體力不支及受傷意外發生,19日甚至驚傳一名登山客中途 ... 於 n.yam.com -

#40.宜蘭景點推薦抹茶山步道一日遊(屬於低-中級山難度) - 愛玩美 ...

△聖母山莊由羅東靈醫會巴瑞士修士所建巴瑞士修士出生於義大利,有20多年都在宜蘭度過,因喜好登山,在五峰旗山上搭建一座小木屋,供登山者歇腳或避風雨,屋前立了一座聖母 ... 於 www.94iprofun.com -

#41.宜蘭聖母山莊交通宜蘭抹茶山攻略|礁溪聖母山莊抹茶 ... - Vsrius

【宜蘭礁溪】五峰旗/抹茶山/聖母山莊步道/難度攻略/交通懶人包 ... 近期「 聖母山莊登山步道」 , 宜蘭 旅遊,時間一天來回單 #宜蘭礁溪#苦路14站#聖母山莊#抹茶 ... 於 www.compresdairpa.co -

#42.【宜蘭礁溪世外桃源】抹茶山朝聖之旅~ 聖母登山步道

聖母 山莊國家步道位於宜蘭礁溪,入口就在著名的五峰旗瀑布風景區。 登山日期:2019/10/2 天氣晴朗. 膝蓋因為急性發炎在復健科 ... 於 je8836.pixnet.net -

#43.【宜蘭礁溪 | 聖母登山步道難度 - 訂房優惠報報

聖母登山步道難度 ,大家都在找解答。2020年6月4日— 聖母山莊步道|登山路線、難度、交通方式總整理. 1a727bda8afc2dc4730353da99e73905.png. 【台灣ㄉ抹茶冰淇淋山】 ... 於 twagoda.com -

#44.林美石磐步道~~宜蘭人氣步道.平緩好走林蔭夾道.清新綠意讓 ...

「林美石磐步道」算是宜蘭近來最具人氣的一條步道系統,林蔭夾道, ... 長約1.7公里,會受到許多遊客喜愛的原因,在於整條步道平緩好走,難度不高。 於 roxfungkimo.pixnet.net -

#45.【宜蘭景點】礁溪抹茶山-聖母登山步道(聖母山莊)~超人氣一日 ...

【宜蘭景點】礁溪抹茶山-聖母登山步道(聖母山莊)~超人氣一日遊爬山景點、出發前必參考天氣資訊、登山難度/路線攻略/停車資訊、可再挑戰小百岳三角崙山 ... 於 ksk.tw -

#46.抹茶山難度登抹茶山步道有難度 - Uuogs

民眾為親睹抹茶山風采,紛紛湧入聖母登山步道健行,但該步道不同於其他自然步道,有其難度,需從五峰旗風景區蜿蜒向上走四公里聯外道路到達 於 www.undiawstudio.co -

#47.宜蘭步道推薦|必去20條健行登山步道|初學者入門級步道難度 ...

宜蘭三面環山,擁有許多美麗的秘境步道,整理了礁溪、頭城、大同、三星、員山、蘇澳、南澳的步道路線,並提供登山口位置、停車位置、所需時間、步道 ... 於 kafkalin.com -

#48.【宜蘭礁溪|抹茶山】聖母山莊步道交通/路線/難度筆記

聖母 山莊步道|登山路線、難度、交通方式總整理. 1a727bda8afc2dc4730353da99e73905.png. 【台灣ㄉ抹茶冰淇淋山】因為日本攝影師小林賢伍的相片而爆 ... 於 today.line.me -

#49.聖母山莊+ 三角崙山-- 2015/5/16 - 台灣走透透

聖母山莊步道位於宜蘭縣礁溪鄉,其步道入口處就在著名的五峰旗瀑布風景 ... 前往三角崙山的初始路段,目前已規劃為國家森林步道,亦稱聖母登山步道。 於 joejoehuang-taiwan.blogspot.com -

#50.【D編不在家】宜蘭「抹茶山」聖母登山步道!山頂風景超夢幻

編輯來到了宜蘭的聖母登山路線(三角崙山)! ... 整體步道難度不高,幾乎都有搭建好的階梯可以走,只是來回路途較長,且是單一方向折返,耐力需要 ... 於 www.womenshealthmag.com -

#51.聖母山莊登山步道【超夯抹茶山】跟著網美到「五峰旗 ... - Tbtky

【宜蘭礁溪】五峰旗/抹茶山/聖母山莊步道/難度攻略/交通懶人包聖母山莊登山口走了將近4公里的石頭路段,各位千辛萬苦,將會來到第一個休息點,通天橋這附近的涼亭。 到了 ... 於 www.elisatekit.co -

#52.宜蘭礁溪聖母山步道 - Monacom

抹茶山位在宜蘭礁溪五峰旗風景區聖母登山步道聖母山莊的終點處在日籍攝影師小林賢伍的一張~臺灣の ... 宜蘭礁溪聖母山莊|爬抹茶山一次就上手,停車交通、難度、景點… 於 www.monacomtano.co -

#53.欲見抹茶山~羅東林管處呼籲進入聖母登山步道應量力為之

很多民眾欲進入聖母登山步道一睹抹茶山風貌,羅東林管處請衡量自身體力 ... 羅東林管處表示,聖母登山步道不同於其他自然步道,有其難度,需從五峰旗 ... 於 ntnews.com.tw -

#54.<健行>宜蘭抹茶山/下雨穿搭/登山路線/步道難度/來回時間

路底<聖母登山步道連絡道>就在眼前,. 去程5.6K,谷歌說1小時46分即可到達山頂? 於 emma0406.pixnet.net -

#55.【宜蘭礁溪】2021超療癒打卡秘境抹茶山,完整行程攻略帶你 ...

這段我們大約走1個小時,途中有休息一次5分鐘,才終於走到通天橋,也就是聖母登山步道,這邊才是抹茶山路線真正的考驗,也是許多登山客休息或集合的 ... 於 pandafish2018.pixnet.net -

#56.【宜蘭|礁溪】聖母山莊步道。走訪抹茶山!一日親子健行景點 ...

我們的朋友瑪斯知道我們要去抹茶山之後,給了我們一個建議:可以的話10點以前要到聖母山莊登山步道終點的觀景台,不然很容易看到的會是白牆,而不是 ... 於 melissalin510.pixnet.net -

#57.宜蘭抹茶山全攻略|一篇搞懂停車地點登山路線所需時間和一定 ...

宜蘭的「聖母山登山步道」因在山頂瞭望台可以看到綠草如茵、如抹茶般的美麗景色而被許多人暱稱為「抹茶山」。前往抹茶山的交通容易、對體能的要求不 ... 於 kavana.tw -

#58.宜蘭礁溪聖母山莊抹茶山攻頂紀錄-抹茶山親子登山行 - 指揮家的 ...

媽咪我開心的跟聖母登山步道木牌照相後(此景點是必照的里程碑,您爬到這裡 ... 確實低估了抹茶山的難度,不過如果以後還有機會上來目睹抹茶山真正的 ... 於 bonnie8630.com -

#59.要登礁溪抹茶山羅東林管處籲量力而為

到礁溪聖母登山步道一睹抹茶山美景,因為該條步道要比一般步道難度高,常有體力不支及受傷意外發生,19日甚至驚傳一名登山客中途昏倒送醫不治的悲劇。 於 www.taiwanhot.net -

#60.[宜蘭礁溪] 聖母登山步道、聖母峰、三角崙山 - BuBuChen的 ...

我們把車停在五峰旗瀑布的停車場,整裝出發。 從停車場沿著五峰旗和聖母步道的指標走,半山腰的建築就是聖母朝聖地。 於 www.bubuchen.com -

#61.宜蘭・礁溪・五峰旗瀑布、聖母山莊、三角崙山2018.06.09(六)

本次路線: 五峰旗瀑布→通天橋→聖母山莊→觀景平台→聖母山莊→三角 ... △08:28 進入難度較高的1.6K登山步道(據說和前面4K產道所花費的時間相當). 於 ping0307.pixnet.net -

#62.宜蘭景點》聖母登山步道(抹茶山)。目前為止,爬過最硬的 ...

今年的五一我和老公去了一趟聖母登山步道, 在網路上看到聖母山莊的觀景台上, 風景超迷人的,所以就安排五一去征服它, 但我萬萬沒有想到這聖母登山 ... 於 wen4899.pixnet.net -

#63.誤爬抹茶山聖母山莊,扯的是還攻頂,全程7小時崩潰叫媽媽 ...

十分艱難的一條登山步道~要開始走聖母山莊的朋友,記得在這裡休息和上廁所,等等才是挑戰的開始~會累得你叫不敢~喊媽媽。至少夢雪兒是這樣。 20151108_105149. 要走到這裡 ... 於 vigorbunny.pixnet.net -

#64.礁溪抹茶山|7個你想知道抹茶山X 聖母登山步道行程懶人包

憑良心說,難度如何? 下山之後吃什麼? 裝備建議列表. 穿什麼鞋子?你需要一雙好穿 ... 於 wallacewang.tw -

#65.【趣吧】宜蘭抹茶山2天1夜宿營x難度、行前準備 - 奇摩新聞

位在礁溪的抹茶山,其正式名稱為聖母登山步道。會獲得「抹茶山」這個暱稱,是因為日籍攝影師小林賢伍,登頂後有感而發把山岳的照片po在IG上,並寫下並 ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#66.【宜蘭】礁溪熱門登山拍照景點「聖母登山步道」,抹茶山走訪

聖母登山步道 位於宜蘭縣礁溪鄉五峰旗瀑布風景區上方, 海拔180~950公尺、徒步來回時間 ... 難易度:約略低難度至中難度之間,自行評估自身身體狀況。 於 www.potatomedia.co -

#67.聖母山莊步道(抹茶山) @ yuh-yng的部落格 - 隨意窩

羅東林區管理處提醒,通往抹茶山的聖母登山步道不同於其他自然步道,有其難度,從五峰旗風景區蜿蜒向上,走4公里聯外道路到達通天橋,再直攻海拔400到950公尺的1.6公里 ... 於 blog.xuite.net -

#68.避免體力不支及意外發生欲登抹茶山請量力而為 - 新浪新聞

記者陳木隆∕宜蘭報導到礁溪聖母登山步道一睹抹茶山美景,因為該條步道要比一般步道難度高,常有體力不支及受傷意外發生,19日甚至驚傳一名登山客中途 ... 於 news.sina.com.tw -

#69.亦稱聖母登山步道。由五峰旗風景區(120M) 至聖母山莊(890M)

每日一圖:聖母山莊步道聖母山莊步道位於宜蘭縣礁溪鄉,其步道入口處就在著名的五峰旗瀑布風景區內。 聖母山莊步道是前往三角崙山的初始路段,目前已規劃為國家森林 ... 於 www.facebook.com -

#70.【哆啦的登山日記】聖烘縱走之傳說中的抹茶山 - Sweat&Sweet ...

哆啦認為秋天是最好的登山季節,是因為天氣不會太冷,也不會太熱,是剛剛好的溫度喔! ... 聖母山莊縱走烘爐地山簡稱為「聖烘縱走」。 ... 難度:中. 於 www.sweatandsweet.com -

#71.聖母登山步道怎麼去 - Arneverleye

登山口就在通天橋旁聖母石像右側,瞻仰完石像後也抹茶山.聖母山莊步道|登山路線、難度、交通方式總整理【台灣ㄉ抹茶冰淇淋山】因為日本攝影師小林賢伍的 ... 於 2304202223.arneverleye.be -

#72.聖母登山步道(抹茶山) - 健行筆記

聖母登山步道 位於宜蘭縣礁溪鄉五峰旗瀑布風景區上方,為天主教徒的朝聖之路,亦是前往蘭陽五岳之一的三角崙山之 ... 難度低-中; 5 小時(往返); 單程5.33公里; 必須折返. 於 hiking.biji.co -

#73.宜蘭抹茶山全攻略|路線、交通、過夜資訊完整收錄 - Hikingbook

抹茶山位在宜蘭礁溪,以往多是以聖母山莊步道的名字為人所知,但去年因為日本攝影師小林賢伍把這裡比喻為「臺灣の抹茶冰淇淋山」而爆紅,讓大批的登山客與遊客都想要前往「 ... 於 zh-tw.hikingbook.net -

#74.聖母登山步道加強防疫措施,欣賞美麗也要落實無痕山林

聖母登山步道 地址:宜蘭縣礁溪鄉電話: 03-954 5114 里程:單程5.33公里花費時間:5 小時(往返) 難度:低~中延伸閱讀:抹茶山去來登三角崙山小百 ... 於 smiletaiwan.cw.com.tw -

#75.聖母山莊交通【宜蘭礁溪景點】抹茶山 - QQzovo

聖母 山莊交通【宜蘭礁溪景點】抹茶山-聖母山莊國家步道,登山路線/交通位置/ ... 抹茶山聖母山莊步道|難度&交通怎麼去超詳細整理文!網美不要… 3/31/2020 · 宜蘭礁溪 ... 於 www.poemasenelre.co -

#76.【 宜蘭。礁溪~抹茶山步道】來回11.2K+三角崙山登頂@ Travel ...

抹茶山步道其實就是礁溪聖母登山步道, 導航可以直接設定五峰旗瀑布停車場, 登山口入口處就在 ... 步道難度: 中低, 大眾景觀路線, 前面4K適合親子同遊 ... 於 yinfen.pixnet.net -

#77.抹茶山海拔【宜蘭礁溪】情深深雨濛濛的抹茶山之旅 - Ptnoe

想一探抹茶山美景可沒這麼容易,聖母登山步道單程長達5.3公里路程,需要先步行3.7 ... 公里陡坡階梯才能抵達,此段階梯海拔抹茶山聖母山莊步道難度登山新手可以爬嗎? 於 www.bazookoo.co -

#78.宜蘭礁溪|林美石磐步道|親子級輕鬆入門登山 ... - 好好玩台灣

林美石磐步道位在雪山山脈,為台北縣和宜蘭縣的 ... 路途都是平緩的道路,難度等級兩顆星,是非常輕鬆的健行步道,加上 ... 於 www.welcometw.com -

#79.抹茶山2021》二刷都大景!聖母山莊步道免曬太陽免排隊拍照 ...

... 凌晨4點就開始往攻頂之路邁進,到底聖母山莊難度如何? ... 聖母山莊登山步道; 聖母山莊登山步道小檔案; 前往聖母山莊登山口(產業道路) ... 於 angeltraveling.tw -

#80.聖母山莊步道難度、抹茶山難度 - 露營資訊懶人包

聖母登山步道 位於宜蘭縣礁溪鄉五峰旗瀑布風景區上方,為天主教徒的朝聖之路,亦是前往蘭陽五岳之一的三角崙山之... 難度低-中; 5 小時(往返); 單程5.33公里; 必須折返. 於 camping.reviewiki.com -

#81.【宜蘭】 聖母山莊、三角崙山登山步道 | 蘋果健康咬一口

聖母 山莊海拔- 首次登山露營,我們選擇了第一個練習點「聖母山莊」,海拔高度約950公尺,全長5.33公里,難度類型屬簡單—中等,作為「松蘿湖」的預備練習。 於 1applehealth.com -

#82.360實境體驗-聖母山莊步道(抹茶山)一日遊 - 山研所

聖母山莊步道(抹茶山)基本資料、行程規劃、登山口、難度. 聖母登山步道位於宜蘭縣礁溪鄉五峰旗瀑布風景區上方,為天主教徒的朝聖之路,亦是前往蘭陽五岳之一的三角 ... 於 intothewild.com.tw -

#83.【宜蘭景點】礁溪抹茶山-聖母登山步道(聖母山莊)~超人氣一日 ...

... 聖母登山步道(聖母山莊)~超人氣一日遊爬山景點、出發前必參考天氣資訊、登山難度/ ... 的路程是有一定難度的,尤其是直線上下最後1.6公里的「聖母登山步道」這段。 於 www.pinqueue.com -

#84.此生必爬!9條台灣「中級山路線推薦」,清水斷崖、抹茶山

登山 健行對身體健康有益是無庸置疑,但還是要依照體力狀況來挑選適合挑戰的高山等級, ... 中級山路線推薦1:聖母山莊步道 ... 地獄級難度等你來挑戰. 於 www.popdaily.com.tw -

#85.抹茶山聖母山莊步道|難度&交通怎麼去超詳細整理文!網美 ...

交通,景點全記錄宜蘭抹茶山登山路線指引為了避免夏日正午在無遮蔽的山陵線表演炙燒烤人肉,清晨6點,我們已狠心割捨礁溪老爺酒店柔軟的被窩,朝清新翠綠的山林前進。 從 ... 於 www.maitriseconcpt.co -

#86.抹茶山聖母山莊步道|難度&交通怎麼去超詳細整理 ... - 麻糬公主

假日人超多的抹茶山!! 豁然開朗的療癒美景; 宜蘭礁溪抹茶山聖母山莊資訊; 延伸閱讀全台登山步道推薦 ... 於 mochislife.com -

#87.抹茶山2天這樣玩!聖母山莊住宿、抹茶山周邊景點大解析

位在礁溪的抹茶山,其正式名稱為聖母登山步道。會獲得「抹茶山」 ... 抹茶山的難度屬中級山,建議平時有運動習慣或有登郊山經驗的朋友再前來攀登。 於 blog.owlting.com -

#88.聖母登山步道 - Google

聖母登山步道 ,起點為台灣宜蘭縣礁溪鄉五峰旗瀑布風景區,終點為觀景平台。途經天主堂、涼亭、景觀平台及聖母山莊,並為通往三角崙山的中繼站,由林務局轄管。 於 www.google.com.tw -

#89.抹茶山難度Archives - 老蝦

宜蘭礁溪聖母登山步道朝聖路爬抹茶山聖母山莊沒說的真相. 為甚麼爬過聖母步道的人,回來都不是稱讚抹茶山多美,而是說他們 ... 於 shrimplitw.com -

#90.抹茶山+聖母山莊登山步道攻略上山時間+難度+IG拍攝角度~想 ...

抹茶山+聖母山莊登山步道攻略上山時間+難度+IG拍攝角度~想當網帥不簡單 ... 宜蘭礁溪除了有療癒溫泉和美食, 也藏許多令人心曠神怡的自然景點, 說到礁溪 ... 於 paulyear.com -

#91.2018-09-20 宜蘭礁溪:抹茶山的朝聖之旅 花蝴蝶

由五峰旗遊客中心停車場起算,走到聖母登山步道連絡道起點約需500m,再由 ... 因此,給這趟行程的難度為中低,是因為整個過程的里程稍微遠一些,但 ... 於 colorfulbutterfly.net -

#92.宜蘭步道|抹茶山、聖母登山步道 - Resina's notebook 芮西手帳

冬天的抹茶山,就要碰碰運氣,時常雲霧掛滿天,什麼也看不見。 聖母登山步道難度列在中上,全長共可以分成二段:. 第一段:. 五峰旗停車場到登山步道登入 ... 於 resina17.pixnet.net -

#93.日本攝影師拍出台灣最美抹茶山,宜蘭聖母山莊步道! - 欣傳媒

進入登山口後,沿途之字形山徑一路向上爬升,雖然聖母登山步道的海拔不高, ... 自動升級難度,建議想要上山拍美照的山友,出發前一定要確認當天步道 ... 於 blog.xinmedia.com -

#94.抹茶山登山口 - Traevltml

抹茶山-聖母登山步道:難度攻頂路線、所需時間概述: 五峰旗停車場出發-30 分鐘→聖母朝聖地-50 分鐘→登山口/ 通天橋-90 分鐘→聖母山莊(休息 ... 於 www.traveltml.co -

#95.週末就是要爬山!精選5條登山步道:七星山賞雪白芒花、抹茶 ...

難度 指數:1.5顆星 ... 難度指數:2顆星 ... 最後要介紹給大家的是位於宜蘭礁溪的聖母登山步道,這條步道依傍著綿延不絕的翠綠山脈,看起來就像是抹茶 ... 於 www.fiftyplus.com.tw -

#96.新手也能走,從里山到深山的步道小旅行》品嚐山脊上的抹茶 ...

走上天主教徒的朝聖之路,連日本人也驚豔的抹茶山。聖母登山步道位於宜蘭和台北交界,面對蘭陽平原和蔚藍太平洋,背倚連綿不絕的抹茶綠山稜, ... 於 www.sportsv.net -

#97.【秋高氣爽來去大自然走走】精選北部5條登山步道:抹茶山 ...

難度 指數:4顆星~4.5顆星. 最後要介紹給大家的是位於宜蘭礁溪的聖母登山步道,這條步道依傍著綿延不絕的翠綠山脈,看起來就像是抹茶冰淇淋一樣可口, ... 於 buzzorange.com -

#98.聖母登山步道 - Google

聖母登山步道 ,起點為台灣宜蘭縣礁溪鄉五峰旗瀑布風景區,終點為觀景平台。途經天主堂、涼亭、景觀平台及聖母山莊,並為通往三角崙山的中繼站,由林務局轄管。 於 www.google.com