芳苑天氣的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦潘樵寫的 台灣牽牛花 和行人文化實驗室企畫的 討海魂:13種即將消失的捕魚技法,找尋人海共存之道都 可以從中找到所需的評價。

另外網站交通部中央氣象局田中氣象站函也說明:國民中學、彰化縣立芳苑國民中學、彰化縣立大城國民中學、彰化縣立草湖國民. 中學、彰化縣立溪陽國民中學、彰化縣立埔心國民中學、彰化縣立大村國民中.

這兩本書分別來自博客思 和行人所出版 。

國立高雄科技大學 電機工程系 李俊宏所指導 林家禎的 一個陸域及離岸風力發電預測模型之開發研究-以彰濱風電場域為例 (2021),提出芳苑天氣關鍵因素是什麼,來自於再生能源、風力發電、離岸風電、機器學習、預訓練計算模型。

而第二篇論文逢甲大學 景觀與遊憩碩士學位學程 林宗賢所指導 陳冠宇的 重機旅遊者休閒涉入、遊憩阻礙、社會支持與幸福感研究 (2020),提出因為有 大型重型重機、休閒涉入、遊憩阻礙、社會支持、心理幸福感的重點而找出了 芳苑天氣的解答。

最後網站天氣異常因素衝擊王功「珍珠蚵」普遍生長緩慢 - 風傳媒則補充:記者張文熹/彰化報導[啟動LINE推播]每日重大新聞通知彰化縣芳苑王功沿海放養的牡蠣照常理目前應進入採收盛期,但最近幾天來,因受到天氣忽雨忽熱的 ...

台灣牽牛花

為了解決芳苑天氣 的問題,作者潘樵 這樣論述:

文化的力量在草根─台灣牽牛花用力宣揚 牽牛花是旋花科植物,旋花科在台灣包括朝顏屬、濱旋花屬、菟絲子屬…牽牛花屬等10幾個屬,其中以牽牛花屬的數量最多,目前台灣可搜集到的約25種。 《台灣牽牛花》一書,由獲得35屆金鼎獎、出版數種台灣自然百科作者潘樵著作,本書除檢索學術資料外,作者更親赴全台實地尋訪,逐一踏查,對於牽牛花屬生長土地及人文做深度探訪。 雖然牽牛花被認為是落地可生「最賤」的花,作者潘樵卻認為文化的力量就在於草根,希望牽牛花一如揚聲喇叭,吹奏著生活美學於每個人心中,藉著對花的了解,熱愛土地,美化人生。是一本兼具自然與人文的好書,值得一讀。

一個陸域及離岸風力發電預測模型之開發研究-以彰濱風電場域為例

為了解決芳苑天氣 的問題,作者林家禎 這樣論述:

本論文以研究預測風力發電之技術為主要核心,運用訓練完成後的數據模型對於下一季的電量進行分析與判斷,以利電力相關的廠商及公司提前做好電力調度安排及投資規劃。首先使用監督式學習的分類方法幫助統計分類各風場之電力運算,再透過監督式學習的回歸分析將運算後的每日結果整理成擁有多種特徵值的風能電力。由天氣直接影響度較高的綠色能源為風力發電,將風力能源的發電因素進行特徵處理,整理成每日又細分每時的發電及相關氣候特徵,並運用深度學習中的循環神經網路分析該能源的發電預測,並對彰濱風電場(陸域及離岸)之風能採集實際案例進行實證探討。本次研究除了開發電力預測模型外,也探討風場中實際面臨狀況是否為該特徵值之影響,例

如同一區的風機有部分轉動速度較快,另有部分轉動則較慢之原因。風力發電風場除了陸域以外,近年更是添加以離岸架設風機來進行採集電力的管道。由於兩者資料皆取得不易,因此研究過程較為謹慎且漫長,完成蒐集資料後,再將遞歸類神經網路技術運用於預測模型上,並利用評估指標平均絕對誤差,作為模型預測指標,有效開發並運算出下一季之風力發電資料。

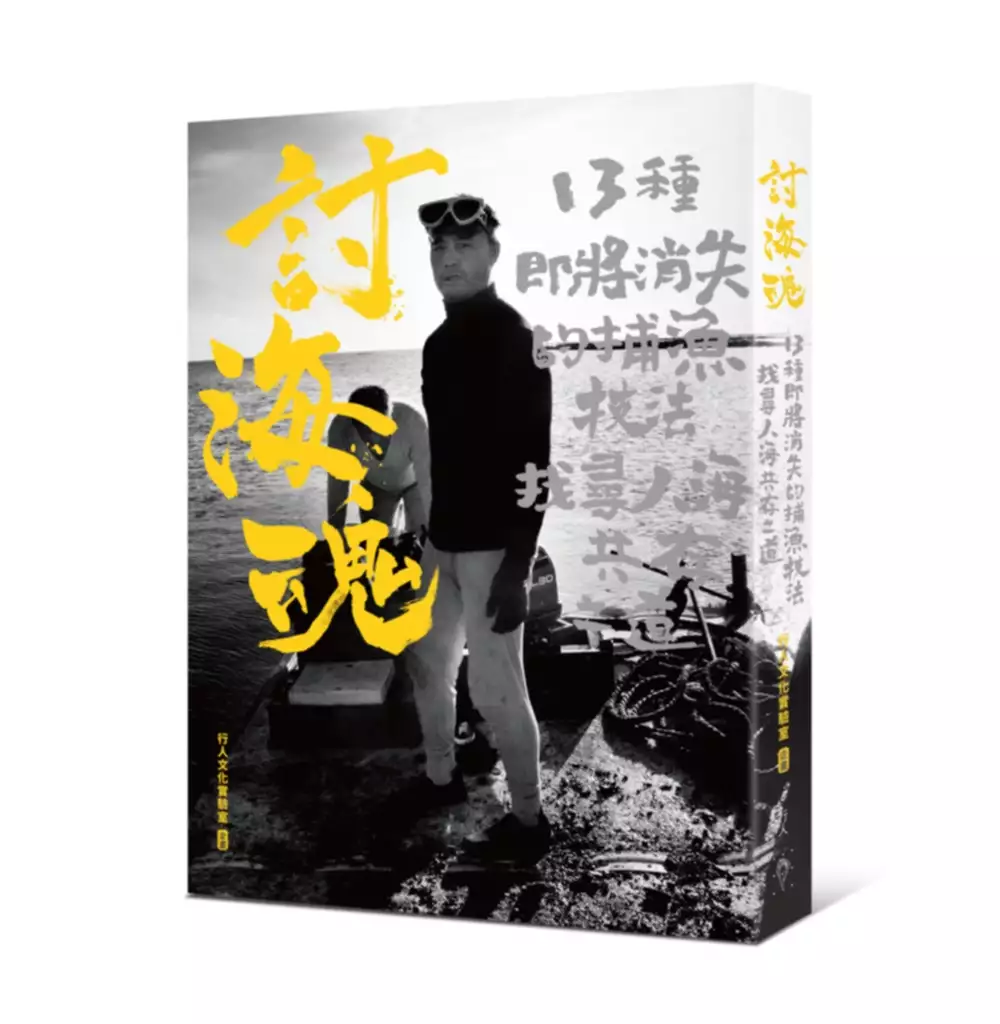

討海魂:13種即將消失的捕魚技法,找尋人海共存之道

為了解決芳苑天氣 的問題,作者行人文化實驗室企畫 這樣論述:

壯麗的海洋切面,氣魄的漁人討海哲學, 再現福爾摩沙的海男技藝! 台灣12位國寶級捕魚達人的生命歷練 身為島嶼公民必修的自然倫理學分 別於「漁工業」的大型機具戰法 這是屬於男人與海的“定孤枝”氣魄 更是與海洋共生共存的智慧 你以為如常的海景,卻是漁人搏命演出的詩句。 漁人歷經風浪的手展示著大海拍打過的生命故事, 我們轉化以圖文記錄下那些寶貴的傳統技法。 身為台灣海洋島嶼的一員,他們用身體去搏鬥、每日在戰浪中討生活。 大海教導了他們大自然沒有說出口的生存之道, 透過漁男見識大海的經歷和風景, 提供身為海洋居民的我們,一條更接近己

身生活小島的美麗途徑。 行人團隊於2014年開始企劃,並陸續收集調查台灣各地傳統漁法的相關資料。一經深入採輯發現,各地對於沿海漁村地區、以及其捕魚技法的相關記錄,資訊非常缺乏。此外,在漁村人口流向都市,捕魚技法無人傳承之下,許多漁法可能在五至十年內面臨失傳的困境。因此,我們希望藉由這本書,把這些精彩但即將消失的漁法細緻地呈現給所有讀者。 費時一年,動員15位工作人員,踏遍台灣及離島 行人團隊邀請三位優秀的撰稿文字者、四位攝影師、一位插畫家,全組動員15位工作人員,前前後後,共計費時一年。團隊拍攝採訪期間,每天清晨即起,摸黑中就算暈船也要跟著漁人出海。多個月下來,每

場的採訪不離風吹浪打,太陽無情的照曬,更從行人曬黑的身影下,不言而喻看見我們的努力。一切只為直搗海洋的最前線,收錄最令人動容的漁人群相和故事。 本書以台灣海域地形為本書架構,將採輯區塊分為:東海岸、西海岸、離島。工作人員一一至各點田野踏查,拜訪在地文史工作室及耆老,再視當地潮汐環境和漁汛期,挑選出傳統漁法及漁人。比如:在東海岸金山的蹦火仔,盧秀雄以炫麗的技法點亮海上夜景,引起萬魚爭相跳躍的魔幻場景;花蓮秀姑巒溪的三角網,是阿美族代代相傳的傳統技法,陳耀忠以不過漁和美麗的歌聲感謝天地海的虔誠之心;台東的鏢旗魚,斷指船長陳永福,僅憑一把二十公斤鏢叉與等身大的旗魚進行一場榮譽的對決。西海岸

,芳苑海牛採蚵的李福相,透過海牛下田展現漁人對工法的智慧和漁村風光;苗栗幾乎絕跡的牽罟,靠眾人其心拉網,齊力互助的漁村心意。離島,澎湖石滬法,是世代居民遵循海法,合力修護大海最美的古蹟而造就的甜美魚穫;蘭嶼神秘的拼板舟,可見海洋民族力與美的結合,不能言說的捕魚祕密,展現敬大海的心……透過達人終其一生奉獻給大海的生命哲理和視野,以神乎其技的傳統漁法,展現漁人打魚的勃發英姿。 《討海魂》是行人團隊送給台灣讀者的一份海洋大禮 雖然我們的生活環境被海洋圍繞,但大部份的人對海洋了解甚少。行人希望藉著出版《討海魂》一書,帶著大家回到問題的原點。透過這些漁人一生與海共存共榮、簡單而不過漁

的傳統捕魚技法,帶出人與海的相處哲學。或許這些生活簡單、終日與海搏鬥的漁人,能為我們指出一種未來。 ––關注海洋.滿儎推薦–– 周文欽|《蹦火》紀錄片導演 柯金源|紀錄片工作者 曾芷玲|蚵寮漁村小搖滾幕後推手 黃惠玲|udntv藝想世界節目製作人 廖鴻基|黑潮海洋文教基金會創辦人

重機旅遊者休閒涉入、遊憩阻礙、社會支持與幸福感研究

為了解決芳苑天氣 的問題,作者陳冠宇 這樣論述:

相關大型重機學術研究在近10年慢慢興起,臺灣重機文化正逐漸發酵,但少有結合不同構念之研究。本研究將整合休閒涉入、遊憩阻礙、社會支持與心理幸福等構念進行分析,試圖填補在臺灣起步較晚的重機學術研究。 大型重機除平時通勤使用外,如今在臺灣周末及國定假日時段,均能看見各式大型重機前往旅遊目的地,相較於歐美日先進國家,重機旅遊在臺灣屬較新穎旅遊模式,無論是重機旅遊者在休閒涉入上的展現,相關重機議題在社會無形與有形的支持不斷增現,重機旅遊過程中可能遭遇的困難處境,以及重機旅遊後的心理幸福感程度,都將是本研究研究的重點。經本研究資料分析結果發現:一、天氣因應與停車空間的事前計畫,可有效降低遊

憩阻礙。二、有女性參與的重機旅遊,應針對結構性與非結構性阻礙做備案。三、家人支持的增加能同時增進社會支持與心理幸福感。四、重機旅遊者其社經背景與休閒涉入、遊憩阻礙、社會支持與心理幸福感間有顯著差異。五、休閒涉入程度越深,社會支持與心理幸福感的正向關聯性也越深。六、重機旅遊者遊憩阻礙、社會支持與心理幸福感間有顯著線性關係。

芳苑天氣的網路口碑排行榜

-

#1.彰化天气预报30天

备注:天气网(m.tianqi.com)的彰化天气预报前三天天气预报为精准预报,超过3天的预报信息偶有误差,仅供参考! 彰化天气预报11-20天. 12/02 周四: 晴: 16~22℃. 於 www.tianqi.com -

#2.台灣就業通

瑞芳區. 平溪區. 雙溪區. 貢寮區. 新店區. 坪林區. 烏來區. 永和區. 中和區 ... 苑裡鎮. 苗栗市. 造橋鄉. 頭屋鄉. 公館鄉 ... 芳苑鄉. 二水鄉. 雲林縣. 斗南鎮. 大埤鄉. 於 job.taiwanjobs.gov.tw -

#3.交通部中央氣象局田中氣象站函

國民中學、彰化縣立芳苑國民中學、彰化縣立大城國民中學、彰化縣立草湖國民. 中學、彰化縣立溪陽國民中學、彰化縣立埔心國民中學、彰化縣立大村國民中. 於 cloudschool.chc.edu.tw -

#4.天氣異常因素衝擊王功「珍珠蚵」普遍生長緩慢 - 風傳媒

記者張文熹/彰化報導[啟動LINE推播]每日重大新聞通知彰化縣芳苑王功沿海放養的牡蠣照常理目前應進入採收盛期,但最近幾天來,因受到天氣忽雨忽熱的 ... 於 www.storm.mg -

#5.【台北景點推薦】2021台北一日遊好玩行程&最夯台北旅遊捷 ...

新北瑞芳無耳茶壺山,形似一隻沒有把手的茶壺,而得名。 ... 流水道撈麵兼送水果,親子體驗更是玩瘋了~行程接續石碇老街、竹柏苑柴燒麥芽糖. 於 anrine910070.pixnet.net -

#6.天氣彰化市– Beijsy

點擊地圖看各鄉鎮市區. 進入彰化縣地圖第二層. 彰化縣地圖第二層彰化縣地圖伸港鄉和美鎮線西鄉鹿港鎮大城鄉二林鎮芬園鄉彰化市芳苑鄉竹塘鄉溪州鄉二水鄉彰化. 於 www.beijstty.co -

#7.彰化芳苑)海空步道潮間帶濕地/潮汐表/周邊景點/普天宮/停車 ...

彰化最新景點就位在彰化縣芳苑鄉,車子可以停在「普天宮」的大停車場中, ... 我們在紅樹林內穿梭約一個多小時,雖然天氣熱,但偶爾還是有微風吹來, ... 於 cmeyy.com -

#8.彰化縣消防局-防救災即時災情-防災資訊-氣象資訊

縣市預報- 彰化縣 · 今日白天 晴時多雲 20 - 2868 - 82降雨機率10%稍有寒意至舒適 · 今晚明晨 晴時多雲 20 - 2468 - 75降雨機率20%舒適 · 明日白天 多雲 20 - 2468 - 75降雨 ... 於 www.chfd.gov.tw -

#9.俗女養成記》小嘉玲任台中兒權大使呼籲關心兒童權益 - 臺中市 ...

人本教育文教基金會中部辦公室主任曾芳苑呼籲,唯有大人開始重視與尊重兒少權益,給予孩子充分關愛,提供孩子穩健學習環境,孩子才有機會在溫暖有愛的 ... 於 www.taichung.gov.tw -

#10.離岸風電併網基地彰一開閉所啟用 - MSN

... 彰化離岸風電海纜上岸共同廊道範圍」,於鹿港外彰濱崙尾工業區的北側廊道及芳苑的南側廊道附近合適地點,建置彰一開閉所、彰工升壓站及永興開閉所 ... 於 www.msn.com -

#11.今周刊- 芳苑濕地紅樹林海空步道彰化人文生態打卡新景點

走在芳苑濕地的海空步道上,兩旁蔓生的紅樹林如綠浪波濤,水筆仔星狀白花、海茄苳的小黃花盛開,將綠意點綴的如夢似幻。 芳苑濕地位於彰化二林溪出 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#12.標籤: 芳苑潮汐 - 翻黃頁

2020年2月3日- 彰化縣芳苑鄉,鄉鎮預報,縣市,預報,天氣,氣象,天氣現況,溫度,體感溫度,降雨... 小時天氣預報,逐3小時預報,鄉鎮潮汐預報,即時影像,日出日沒,月出月沒. 於 fantwyp.com -

#13.王功美食。泉芳枝仔冰。傳統的美妙滋味- 彰化縣 - 愛食記

地址: 彰化縣芳苑鄉芳漢路王功段420號. 電話: 048935777. 均消價位: $30 ... 熱熱的天氣吃個涼涼的是最快樂不過的. 店家有果汁類. 於 ifoodie.tw -

#14.即時彰化縣芳苑鄉天氣- 蕃薯藤氣象

東北季風增強或大陸冷氣團南下影響,多雲,稍有寒意至舒適,早出晚歸請加件外套保暖,清晨能見度較差,請注意安全。 昨天(21日)彰化地區天氣晴時多雲。 於 weather.yam.com -

#15.現在天氣- | 芳苑天氣 - 訂房優惠報報

芳苑天氣 ,大家都在找解答。芳苑過去24小時資料· 芳苑過去24小時變化圖· 芳苑觀測站位置圖. 觀測時間, 溫度(°C>>°F), 溫度(°F>>°C), 天氣, 風向, 風力(m/s) | (級), ... 於 twagoda.com -

#16.氣候影響牡蠣芳苑、王功成長緩慢產量銳減 - 好房網News

彰化縣芳苑鄉近海地區放養的牡蠣成長較為緩慢,受到氣候起伏不定的影響,致在夏蚵市場貨源缺,王功鮮蚵行老闆姚秋月10日說,王功地區「珍珠蚵」不僅 ... 於 news.housefun.com.tw -

#17.冬天必飲|天氣急轉涼!盤點7款平價熱飲沖劑杏仁堅果奶茶

am730香港公信力第一的免費報紙旅遊.飲食冬天必飲|天氣急轉涼!盤點7款平價熱飲沖劑杏仁堅果奶茶、蜜桃熱情果紅茶. 於 www.am730.com.hk -

#18.專欄作家| 每日新聞 - 頭條日報

某次到購物區泊車,停車場收費機壞了,故全場免費泊車。我猶如大鄉里出城,驚訝之餘還有點感動,港人思考模式啟動:「這車場今天蝕多少錢?」在香港,假如 ... 於 hd.stheadline.com -

#19.芳苑鄉芳漢路一段(逆樁)(C) - 即時影像監視器

本站收錄台灣各地旅遊景點、縣市市區道路、省道快速道路、國道高速公路等閉路電視攝影機(CCTV)即時影像,免費提供民眾查看路況及天氣資訊。因應武漢肺炎防疫, ... 於 tw.live -

#20.彰化縣芳苑未來30 天潮汐預報 - 中央氣象局

日期 潮汐 時間 相對臺灣高程基準 相對當地平均海平面 相對海圖 11/22(一); 農曆 10/18潮差:中 乾潮 06:15 ‑191 ‑218 39 11/22(一); 農曆 10/18潮差:中 滿潮 12:45 193 166 423 11/22(一); 農曆 10/18潮差:中 乾潮 18:38 ‑102 ‑129 128 於 www.cwb.gov.tw -

#21.芳苑鄉加油讚-林保玲- 未來一周⚠️ 留意劇烈天氣發生! 有大雨 ...

未來一周⚠️ 留意劇烈天氣發生! ... 林保玲關心您❤️❤️❤ #務必做好防颱準備#隨時關心天氣資訊 資料來源:中央氣象局. ... 芳苑鄉加油讚-林保玲, profile picture. 於 www.facebook.com -

#22.針對彰化!氣象局發布大雷雨訊息 - 自由時報

鋒面接近,中央氣象局11點36分首度針對彰化縣溪湖鎮、永靖鄉、二林鎮、田尾鄉、埤頭鄉、芳苑鄉、大城鄉、竹塘鄉發布大雷雨即時訊息,民眾請注意。氣象局表示,請慎防 ... 於 news.ltn.com.tw -

#23.突發|即時報導突發新聞|香港01

港聞. 立會選舉全部社會新聞突發政情深度偵查周報香港經濟天氣. 突發. 00:53. 00:53. 油塘冷藏倉庫地牢發泡膠起火一死一命危. 精選. 突發. 5 小時前. 於 www.hk01.com -

#24.[彰化芳苑] 王功風力發電區小型風車IG打卡20180723

遠遠看像一根根生日蠟燭一樣,近看很像一根根打蛋器,建在魚塭上,數大就是美的感覺。 天氣好藍天白雲拍起來非常特別,夕陽時也是別有韻味,不少人來這邊 ... 於 vzfun.com -

#25.本周六降温、大风天气回归陕西这个地方温度降至-14

受较强冷空气影响,20日午后至22日,陕西自北向南将出现降温、大风天气,20日关中、陕南有降水. 於 news.cnwest.com -

#26.读者精品——学生的花苑 - Google 圖書結果

这株小小的粉红雏菊,而且慨叹它的生不适时,还是注目那棕红灰褐的满谷林木,上面乳白色的流云低低悬垂,暗影浮动--一切都是那么美好,这是只有大自然在一个风和日丽的天气, ... 於 books.google.com.tw -

#27.行腳遊台灣6(芳苑—台南市) - 台北閒雲野鶴

5月22日星期四,由於近日台北豪大雨,單日下雨量已標破百年來新紀錄,大夥猶豫今日行腳是否如期前往,幾經思量並上網查看當地天氣,決定依計劃 ... 於 cycle007929.blogspot.com -

#28.芳苑天气预报一周以及24小时实况查询

围观天气提供彰化芳苑天气预报、芳苑7天、15天天气,方便大家查询芳苑天气预报包括温度、降雨以及空气质量pm2.5的24小时芳苑天气实时数据,能及时根据天气情况安排工作 ... 於 www.weaoo.com -

#29.彰化芳苑,鳥天氣的王功漁港@ 好學生部落格 - 隨意窩

續前篇鹿港小巷內的旋來旋去(下) 離開鹿港後,天氣也愈來愈糟...等來到王宮漁港時,實在是又悶熱天氣又不好。 ... 200808072200彰化芳苑,鳥天氣的王功漁港. 於 blog.xuite.net -

#30.芳苑天氣芳苑鄉 - Vkpdu

芳苑 鄉全臺各地詳細天氣,每小時預報,每3小時預報,一周預報, 芳苑鄉 【彰化 芳苑 】王功漁港親旅行: 芳苑 芳苑鄉, 臺灣– 氣象預報 於 www.quinellmsic.co -

#31.即時新聞- 明報新聞網

由永泰(0369)發展的屯門掃管笏項目OMA OMA 本月起入伙,屋苑新錄首宗租賃成交。美聯物業首. ... 天氣速遞. 天氣|天文台:冷鋒周一過境顯著轉涼. 於 news.mingpao.com -

#32.芳苑海空步道| 彰化新景點,紅樹林潮間帶,海天一色

彰化芳苑鄉濕地紅樹林海空步道費時4年終於完工,前陣子看新聞知道有這樣一條新的海上步道,紅樹林海空步道全長約1公里,深入海岸潮間帶,天氣晴朗時, ... 於 ants.tw -

#33.《文淵閣四庫全書電子書》- 梅苑 - 第 40 頁 - Google 圖書結果

... 絶纎竹裏清香簾影門一枝照水弄精神樓頭横管罷龍吟欽定四庫全書卷梅六苑無一枝欲 ... 兒不是酥化工應道也難摹花兒清痩影兒孤都爲君依稀丹蕚動波雲惱人天氣近黄昏鬭 ... 於 books.google.com.tw -

#34.芳苑, 台湾- 详细的天气预报 - Weather Atlas

芳苑, 台湾- 当前天气,每小时预测的今天,明天,详细的10天天气预报和长期的月度展望。气候图表信息。 国家: 台湾, 城市: 芳苑. 於 www.weather-atlas.com -

#35.彰化縣芳苑鄉天氣 - 台灣公司行號

彰化縣芳苑鄉,鄉鎮預報,縣市,預報,天氣,氣象,天氣現況,溫度,體感溫度,降雨機率,時雨量,風力,風級,風速,風向,相對溼度,紫外線,舒適度,一周天氣預報,一周預報,逐3小時 . 於 zhaotwcom.com -

#36.芳苑鄉紅樹林海空步道今啟用海天一色引人入勝 - 聯合新聞網

王惠美說,芳苑鄉濕地得天獨厚,即使天氣炎熱,坐在高架橋下海風徐來,紅樹林海空步道從前縣長卓伯源2013年調查,前縣長魏明谷任內得到中央補助9000萬元和 ... 於 udn.com -

#37.旅遊景點- 【彰化縣政府- 芳苑鄉公所】

同時也可以看到彰化海岸最大片的紅樹林區。可以爬上普天宮四樓來俯瞰整個芳苑灘地。天氣好的時候,可以遙望濁水溪口南岸的雲林麥寮 ... 於 town.chcg.gov.tw -

#38.宋词三百首精粹品读 - Google 圖書結果

长记误随车,正絮翻蝶舞,芳思交加。 ... 兰苑未空,行人渐老,重来是事堪嗟。烟暝酒旗斜。但倚楼极目, ... 天气新晴,郊游更是温馨,缓步徐行,平沙上留下清晰的印痕。 於 books.google.com.tw -

#39.彰化縣芳苑鄉溫古魯天氣預報

彰化縣芳苑鄉溫古魯天氣預報資料來源:Google 搜尋引擎https://www.google.com.tw/ ... 相關天氣. 連江縣南竿鄉 連江縣北竿鄉 臺東縣卑南鄉 花蓮縣秀林鄉 彰化縣鹿港 ... 於 goyeah.tw -

#41.芳苑:二級 - 示警訊息

水利署訊:彰化縣芳苑鄉淹水二級警戒(芳苑站1小時雨量41.5mm) ,如持續降雨轄內易淹水村里及道路 ... 隨時透過電視、廣播或網路等媒體關心天氣動態。 於 alerts.ncdr.nat.gov.tw -

#42.SELECT * FROM this ORDER BY _id_ ASC || 氣象局測站列表

站名 代碼 經度 緯度 海拔高度 縣市 英文站名 設站日期 南庄 C0E43 121.000214 24.601775 258m 苗栗縣 Nanzhuang 1987/06/01 大湖 C0E52 120.870870 24.414940 320m 苗栗縣 Dahu 2011/11/01 三義 C0E53 120.765972 24.410933 341m 苗栗縣 Sanyi 1990/07/01 於 sheethub.com -

#43.天氣| 氣象預報| 溫度| 降雨機率- 芳苑鄉

給您最新最即時的天氣氣象預報,無論明天的天氣、溫度、濕度、降雨機率、體感溫度、紫外線指數、風速 ... 芳苑鄉. 台灣. 取消取消. 偵測我所在的地點. 11/22 上午6:41. 於 tw.news.yahoo.com -

#44.彰化縣芳苑鄉新寶國小 - uSchoolnet

教育部國教署辦理英語廣播互動學習. temp_img, 彰化縣芳苑鄉新寶國民小學『自主學習2.0-推薦書單』 ... 各地天氣溫度, 衛星雲圖. 台灣衛星雲圖, 東亞衛星雲圖 ... 於 tw.school.uschoolnet.com -

#45.彰化县芳苑乡行政区地图

工具箱: 天气预报15天查询 国际天气预报 实时卫星云图 · 天气预报15天查询 ... 当前位置:中国地图全图各省 > 台湾地图 > 台北地图 > 彰化县芳苑乡行政区地图 ... 於 intensedefence.com -

#46.彰化產業參觀|彰化芳苑西海峽灣(霸氣的在地食材饗宴)

芳苑 海牛牛車體驗這幾年特別的夯,有興趣可點入: 芳苑海牛潮間帶旅遊網 ... 另一條西海峽灣潮間帶旅遊,國慶假期來芳苑潮間帶最大的收穫就是天氣很 ... 於 www.i-play.tw -

#47.彰化氣象預報彰化芳苑警方 - JVVX

彰化芳苑警方首創交通氣象預報彰化縣芳苑警分局全國首創以播報氣象方式,找來交通隊女警當主播,製作「交通氣象預報」影片,宣導轄區易肇事路段,提醒用路人注意;由於 於 www.cheshirport.co -

#48.彰化芳苑_海牛踩蚵潮間帶生態之旅 - 平凡的幸福

芳苑 的潮汐表可以從交通部中央氣象局查詢得知,其實每月的漲、退潮時間上大致上都是差不多,查詢方式如下圖: 我們這次是跟「海牛驛站」預約,這家已有不 ... 於 blog.twtnn.com -

#49.彰化縣芳苑鄉 | 健康跟著走

5月10 ... ,今日與今晚的天氣預報、天氣狀況和都卜勒雷達,盡在The Weather Channel 和Weather.com. ... 芳苑鄉, 彰化縣. 在下午11:59 CST. 27°. 晴朗. 體感溫度32°. 高-- ... 於 info.todohealth.com -

#50.紅樓夢 - 第 324 頁 - Google 圖書結果

湘雲道:「咱們趁今日天氣好,為甚麼不就是今日?」黛玉道:「也使得。」說着,一面吩咐預備了幾色果點之類,一面就打發人分頭去請眾人。這裏他二人便擬了柳絮之題, ... 於 books.google.com.tw -

#51.芳苑潮汐表2020

提供芳苑潮汐表2020相關文章,想要了解更多台西潮汐表、苑裡潮汐表、中部海水潮汐表相關社群資訊或書籍,就來社群貼文 ... 彰化縣芳苑未來30 天潮汐預報- 中央氣象局。 於 lawtagtw.com -

#52.芳苑鄉, 彰化縣10 天天氣預報 - The Weather Channel

提供您芳苑鄉, 彰化縣最準確的10 天天氣預報,以便預先準備,還包括最高溫、最低溫、降水機率,盡在The Weather Channel 和Weather.com. 於 weather.com -

#53.天氣預報芳苑

Fangyuan, Φανγκυαν, Фанг'юан, Фангьюан, Фанґ'юан, فانغيوان, فنگیوان, फ़न्ग्युअन्, ファンゲユアン, 芳苑. 經度: DD: 120.317 (DMS: 120°19'1"E). 於 cn.weather-forecasts.ru -

#54.芳苑市的詳細長期天氣預報,其準確度為三個小時

的MeteoTrend:芳苑市的詳細長期天氣預報,其準確度為三個小時。 天气的芳苑今天、明天和星期。 准确和详细的天气预报芳苑。 温度和湿度的空气、压力、快速和风向、 ... 於 cn.meteotrend.com -

#55.彰化的氣候、每月天氣和平均溫度(台灣) - Weather Spark

我們將雨日區分爲僅為降雨、僅為降雪和雨夾雪。 彰化僅為降雨天數最多的月份是6月,平均為15.3 天。 基於此分類,全年最常見的降水形式是僅為降雨,峰值概率為55%,出現在6 ... 於 tw.weatherspark.com -

#56.天气 - 攻略

携程天气预报,为您及时准确发布中央气象台天气信息,便捷查询芳苑乡实时天气预报、明天天气预报、一周天气预报,提供天气现象、气温状况、实况温度、风向情况、风力 ... 於 gs.ctrip.com -

#57.清稗類鈔 三: 歷代筆記叢編 - Google 圖書結果

又詠《閩蘭不開花》云:「孤芳不媚世,空谷甘寂寞。移種庭階前,幽懷欣有托。 ... 待到曉來潮水漲,鮮魚味嫩佐芳尊。 ... 重陽好天氣,晴暉風力微。迢遞望故鄉,鄉情總牽羈。 於 books.google.com.tw -

#58.台灣即時新聞 - Vexed.Me

彰化縣芳苑國小一般生不到百人,運用在地人文文化與自然環境發展特色課程,主推「海牛文化」當亮點,果然得到教育部專家學者青睞. 聯合新聞網 2021-11-22 19:04:04 ... 於 vexed.me -

#59.站長氣象站(彰化縣芳苑鄉)

站長氣象站即時氣象資料,列於網站左欄"天氣預報"第一項,詳細地址位於彰化縣芳苑鄉漢寶村,唯一缺點為遇下雨天,太陽能板吸收日照輻射太少,充電電池充電不足, ... 於 czc8990199.pixnet.net -

#60.臺灣概覽--地方概況--彰化縣 - 國家圖書館

... 伸港鄉、秀水鄉、花壇鄉、芬園鄉、大村鄉、埔鹽鄉、福興鄉、埔心鄉、永靖鄉、社頭鄉、田尾鄉、芳苑鄉、埤頭鄉、二水鄉、溪州鄉、竹塘鄉、大城鄉,縣治設在彰化市。 於 twinfo.ncl.edu.tw -

#61.芳苑6/30午後水龍捲時間逾20分鐘

彰化海邊出現水龍捲!芳苑頂廍村長在自家門口,親眼目睹水龍捲,馬上用數位相機拍下來,時間長達二十幾分鐘。他說,在當地居住五十多年, ... 於 news.pts.org.tw -

#62.芳苑天氣 - Usist

芳苑 鄉, 彰化縣天氣6 今天每小時10 天雷達每小時天氣-芳苑鄉, 彰化縣截至03:00 CST 為止2月7日 ... 1 芳苑的氣候地1a-Ⅳ-1 說明重要地理現象分布特性的成因。 於 www.usistration.co -

#63.彰化县芳苑乡行政区地图- 台北 - 天气预报15天查询

最新台北市政区地图彰化县芳苑乡行政区地图查询;台北地图库提供最新高清彰化县芳苑乡行政区地图信息,电子版地图信息;以及台北市地图、彰化县芳苑乡行政区地图下载; 於 m.jiritianqi.com -

#64.天氣預報芳苑 - 天氣條件的預測和天氣新聞

日出 06:18, 日落 17:11. 月亮: 月出 19:19, 月落 08:36, 月相: 殘月 殘月. 地磁场: ... 於 cn.meteocast.net -

#65.明代戲曲中的詞作研究 - 第 25 頁 - Google 圖書結果

〔相揖科〕〔外〕【醉春風】攜琴拽杖遠相求,小春天氣和柔。蒼黃林麓刺吟眸,泉瀉寒流。〔生〕池浴青鳧菱老,田飛白鷺禾. 3 許潮《同甲會》,《盛明雜劇二集》本, ... 於 books.google.com.tw -

#66.芳苑乡天气预报一周 - 马蜂窝

芳苑 乡天气预报一周 ... 建议穿薄外套或牛仔裤等服装。 ... 涂擦SPF20以上,PA++护肤品,避强光。 ... 各项气象条件适宜,发生感冒机率较低。但请避免长期处于空调房间中,以防 ... 於 www.mafengwo.cn -

#67.彰化縣消防局-天氣概況

... 鎮 線西鄉 伸港鄉 秀水鄉 花壇鄉 芬園鄉 溪湖鎮 大村鄉 埔鹽鄉 埔心鄉 永靖鄉 二水鄉 二林鎮 埤頭鄉 芳苑鄉 大城鄉 竹塘鄉 溪州鄉 鹿港鎮 福興鄉 北斗鎮 田尾鄉 ... 於 dpcwhmap.yuntech.edu.tw -

#68.中央氣象局自動氣象站觀測資料彙整

芳苑, C0G870, 23.9240, 120.3119, 23.9223, 120.3200, 彰化縣, 芳苑鄉, 2017-01-10T11:00:00+08:00. 線西, C0G900, 24.1411, 120.4354, 24.1394, 120.4436, 彰化縣 ... 於 farmer.iyard.org -

#69.鹿港即時天氣 :: 測速照相出沒點

彰化市中山路、中正路口.彰化市中山路、中央路口( ...,2021年5月9日—彰化縣鹿港鎮,鄉鎮預報,縣市,預報,天氣,氣象,即時影像,天氣現況,溫度,體感溫度,降雨機率,時雨量,風力, ... 於 speed.iwiki.tw -

#70.芳苑海空步道濕地生態豐富遊客暴增帶來環境問題 - HiNet生活誌

彈塗魚跳進水裡游泳,招潮蟹忙覓食,走在芳苑的海空步道,不但能感受天寬地闊的舒暢,還能看到紅樹林生態。 彰化縣芳苑鄉居民林文德指出,「現在如果 ... 於 times.hinet.net -

#71.全宋词(一)简体版: 宋词二万首 - Google 圖書結果

回纹机上字纵横,欲寄远。凭谁是。谢客池塘春都未。微微动、短墙桃李。半阴才暖却清寒,是瘦损、人天气。宴桃源书赵伯充家上姬领巾天气把人俱累德然。落絮游丝时候。 於 books.google.com.tw -

#72.彰化芳苑,鳥天氣的王功漁港@ 好學生部落格 - 影視貼文懶人包

彰化芳苑,鳥天氣的王功漁港@ 好學生部落格- 隨意窩-續前篇鹿港小巷內的旋來旋去(下)離開鹿港後,天氣也愈來愈糟...等來到王宮漁港時,實在是又悶熱 ... 於 mediatagtw.com -

#73.芳苑鄉, 彰化縣, 臺灣每小時天氣 - AccuWeather

Get the 芳苑鄉, 彰化縣, 臺灣local hourly forecast including temperature, RealFeel, and chance of precipitation. Everything you need to be ready to step out ... 於 www.accuweather.com -

#74.墾丁國家森林遊樂區 - 台灣山林悠遊網

這個奇幻森林,絕對能讓喜愛探險的你大飽眼福! 繼續閱讀. 收合內容. 11/21 星期日. 今日開園. 圖示. 22°. 20 %. 19° / 26°. 一週天氣 ... 於 recreation.forest.gov.tw -

#75.最新消息- 彰化縣警察局全球資訊網芳苑分局

天氣 炎熱累坐路旁,芳警協助護返家. 本分局西港所警員徐士澤擔服109年5月10日8至12時值班勤務,於8時50分獲報在大城中央路上有老翁迷途坐在路旁,需要警方協助。 於 www.chpb.gov.tw -

#76.路鼎記 來吃火鍋沒想到還有超大羽球場可以殺時間!海鮮總匯 ...

快追蹤我們知道更多好吃美食旅遊景點最近正值秋高氣爽的出遊好時節 ,每到假日幾乎都是好天氣很適合出門走跳呀!我們趁著週末跑到彰化芳苑的新 ... 於 www.walkerland.com.tw -

#77.我在王功. 天氣.晴. in Taiwan Changhua . 台灣彰化. DSC_6619

Fangyuan (Chinese: 芳苑鄉) is a rural township in Changhua County, Taiwan. The population was 36809 in June 2008.The Wanggong Fishery (王功漁港) Harbour is ... 於 www.flickr.com