94打的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦(美)馬愷文寫的 大概率思維 和冉隆勃的 簡明文化大革命史都 可以從中找到所需的評價。

另外網站幼童防流感打疫苗94讚首打族幼兒莫忘第二劑 - 衛生福利部疾病 ...也說明:台灣歷年流感疫情約在11月下旬開始升溫,為促使高風險群及早接種流感疫苗獲得足夠保護力,疾管署今(28)日特別邀請廣受媽媽族群喜愛的馬偕醫院小兒科 ...

這兩本書分別來自江西人民 和蘭臺網路所出版 。

國立體育大學 休閒產業經營學系碩士班 黃雲龍所指導 林士傑的 數位學習線上教師專業發展與專業職能需求分析-以九年一貫藝術與人文學習領域為例 (2008),提出94打關鍵因素是什麼,來自於藝術與人文學習領域、數位學習、專業發展、專業職能、關鍵事例訪談。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 教育心理與輔導學系在職進修碩士班 田秀蘭所指導 江淑娟的 國中教師人格特質、生活壓力與工作滿意度之相關研究 (2008),提出因為有 人格特質、生活壓力、工作滿意度的重點而找出了 94打的解答。

最後網站耐特多- Netto Sports(原94打)則補充:敝公司位於台南市仁德區,專門生產各式棒球打擊練習網,棒球護網,打擊網.鐵架均可拆解,也方便移動攜帶。 仁德區義林路256巷6號, Tainan, Taiwan 71752.

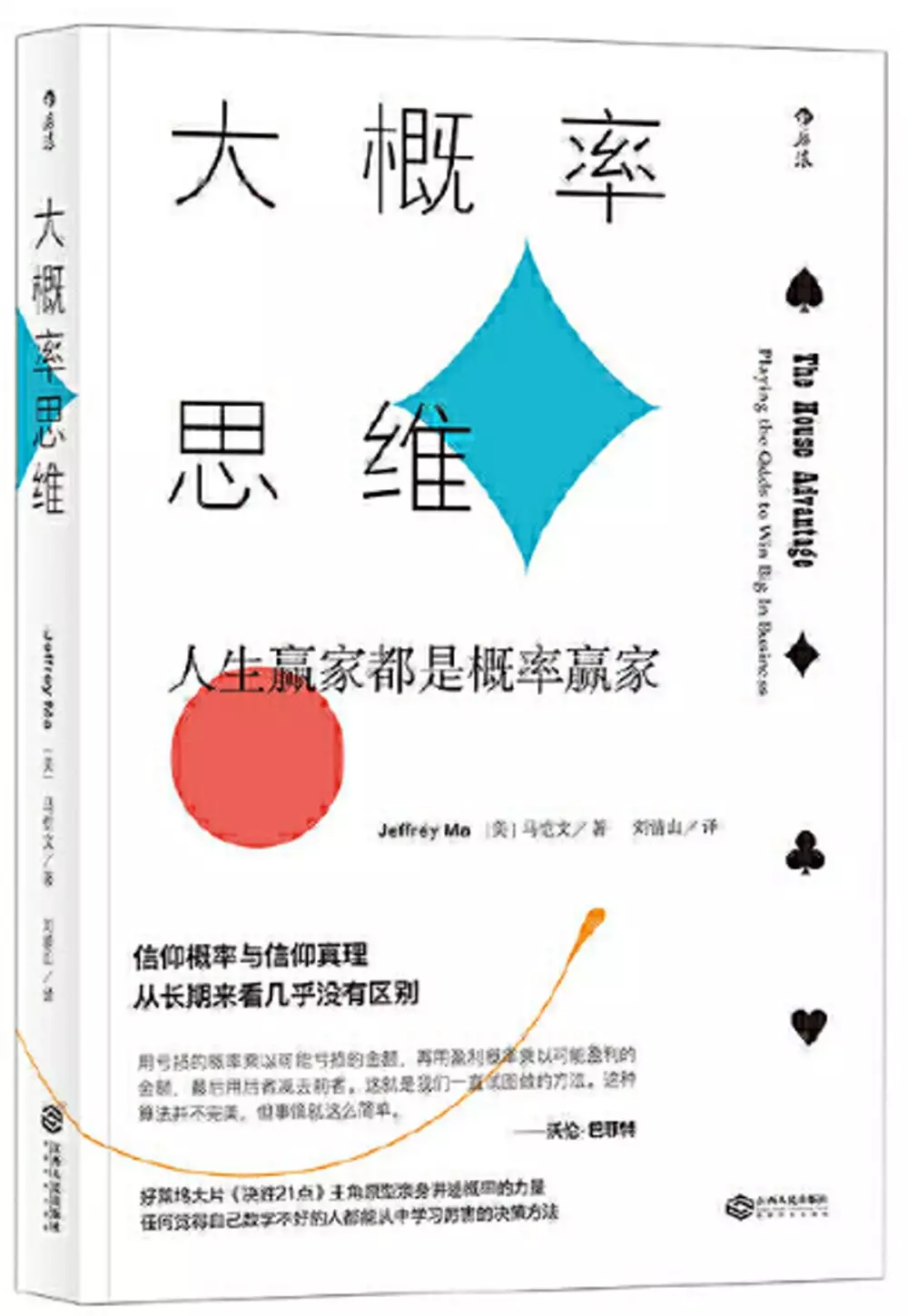

大概率思維

為了解決94打 的問題,作者(美)馬愷文 這樣論述:

本書作者馬愷文被稱為“華裔賭聖”,而他卻自認為是統計學的堅定信徒。風靡全球的吃雞遊戲中“大吉大利,今晚吃雞”即來自以他為原型的好萊塢大片《決勝21點》中的臺詞。 馬愷文把“21點遊戲”視作純粹的數學問題,並通過自創的數牌系統分析獲勝的概率。只要能深刻理解波動性並重視和保持長期視角,便一定會贏得概率紅利。因此,他雖然在賭場上賺取了數百萬美元,卻從沒有賭博。 人生比賭局複雜得多,若想不淪為人生的賭徒,你需要構建自己的“數牌系統”,堅定地站在大概率的一邊。馬愷文離開賭場以後,致力於把價值百萬的統計思想廣泛地應用于投資理財、商業決策、人生規劃等領域,在本書中詳盡介紹了資料的收集方法、統計基本原理和

常見的陷阱、做出正確決策的技術以及具體形同策略。 翻開本書,理解概率的力量,已統計學的基本原則構建自己的人生演算法。 馬愷文,美國麻省理工大學高材生,是計量分析的奇才。20世紀90年代中期,他加入「麻省理工21點小組」,此後每逢周末,這個小組便攜帶10萬美元本金 輾轉于拉斯維加斯和大西洋賭城,大玩「21點」遊戲。用時不久,這個小組憑借精準的數牌體系,居然在賭桌上贏取了超過600萬美元的巨款,以到于被全美各 大賭場拉進黑名單。他的這段經歷被改編為好萊塢大片《決勝21點》風靡全球。離開賭場以後,他把這套數牌體系廣泛應用於投資理財、商業決策、人生規劃等領 域,均取得顯著

成功。 序 第一章 統計的信仰 1 我的決定性時刻 3 體育博彩和 21 點的共同點 9 在賭場的優勢,遠大於在交易所交易的優勢 15 “莊家優勢”的基本原則 22 第二章 為什麼過去非常重要 29 賭徒謬誤 31 擊敗 21 點莊家 38 資料驅動型文化公司 41 《魔球》的啟示 42 資料採擷 43 將過去的資料融入決策過程 47 第三章 像科學家一樣思考 55 證實性偏差 57 證實性偏差與史上最大公司醜聞 62 如何在投資中避免證實性偏差 67 選擇性偏差的經典例子 69 考察所有歷史資料 70 資料的預測價值 71 科學家在金融領

域的優勢 77 第四章 提問的重要性 81 合適問題意味著正確決策框架 83 民意調查是否有意義 90 提出問題,建立決策樹 91 向數字提問 94 打造提問的企業文化 99 第五章 不必苛求完美 103 “手感火熱”真的存在嗎? 105 無法在統計學上證明,並不意味結果負面 112 問題答案的可行性 115 資料永遠無法完美 123 第六章 用數字講故事 127 數字不是安慰人心的工具 129 偽統計量的花招 136 居民消費價格指數如何被操縱 141 如何用統計恰當衡量廣告效果 143 避免偽統計量的四大原則 149 第七章 永不畏懼 151 努力避免最糟糕情

形 153 天才隕落 166 風險管理的核心 170 第八章 做出正確的決定 175 糟糕的結果並不意味著拙劣的決定 177 常規做法不一定是正確做法 184 “損失規避”的陷阱 192 以零參照系看待一切 193 什麼都不做可能代價更高 194 事後諸葛亮 201 第九章 我贏,整個團隊就贏 205 個人利益阻礙想贏的決心 207 如何避免時間窗口的不一致 216 擁有一致目標的企業更能成功 218 第十章 人們討厭數學的原因 223 “我討厭統計學!” 225 “大腦聰明”和“表現得聰明”間的差異 235 數學的本質是讓複雜的事情變簡單 239 第十一章 基於

事實的直覺 245 正確運用直覺 247 資料驅動的直覺 255 跋 271 後 記 291

94打進入發燒排行的影片

#三立新聞 #消失的國界 #李天怡

➲ 深度節目及國際時事都在這裡 【從台灣看見世界的故事】

➲追蹤消失的國界粉絲團:http://bit.ly/SETBorderlessWorld

數位學習線上教師專業發展與專業職能需求分析-以九年一貫藝術與人文學習領域為例

為了解決94打 的問題,作者林士傑 這樣論述:

資訊融入教學的數位學習是現今教育最熱門的教學模式之一,不僅是教學網站教學、多媒體融入,還是自製數位教學教材,數位學習的教學模式是相當廣泛的。因應時勢潮流、科技突破與教育的改革,近10年來我國教育方針不斷地走向整合,並融入不同傳統教學主軸的多元文化、國際觀點,甚至是資訊科技的運用能力,而新制教育九年一貫課程就在這環境下出現。本研究希望以九年一貫七大領域中藝術與人文學習領域,來探求融入數位學習的藝術人文教師,其專業職能的發展歷程與應具備何種關鍵職能條件為何。本研究以Laferrière, T. (1997) 針對線上教學教師專業發展提出六構面概念(A SIX-PHASE TENTATIVE MO

DEL FOR PROFESSIONAL DEVELOPMENT IN TELELEARNING)做研究主軸,以13位的國高中小領域具專業代表性的教師作質性BEI訪談研究,提出藝術人文教師在數位學習領域中的專業職能初探架構,並以STAR關鍵事件職能模型來加以驗證教師在數位學習中所包含的關鍵事件所做的項目與內容。 本研究發現數位學習與人文藝術教學的關係,是有不同層次與轉化的發展,高中領域的發展程度是三者當中最高的,教學成效與職能需求也具一定的程度;國中領域則受限於基測升學與學生生涯發展等的影響而有所不同,造成教師數位學習專業職能的落實與發展程度不一;國小領域則因學生先備知識的不足與創新教學

的應用較為簡易則看似廣泛、容易,因此在質與量的取捨上是有所不同,此外在教學模式上仍有相當多傳統面授教育的存在。 而在藝術人文教師的專業發展與職能模型上,專業發展主要是以具聲光影音效果的數位學習為大宗,其次是將數位教學教材投入教學網站作分享並延伸學習,至於職能模型,因六構面理論並無明顯交代教師完整的職能發展結構,因此本研究嘗試推演在藝術人文領域的專業教師職能發展模型,發現職能架構並非傳統階段假設的發展,而是以數個動態、連續、螺旋且進階的職能分子所組成,根據橫剖與縱貫面的了解,數位學習教師專業發展的架構與歷程已跳脫出對傳統教學階段假設的認知,取而代之的是動態交錯的螺旋狀職能發展模型。

最後在未來研究建議上,由於本研究僅建構出數位學習專業職能的發展模型,但對於細部有關時間與專業職能間的關係、是否具經驗開放型特質的教師對於數位學習發展上具有明顯成效,以及研究方法中關鍵行為事例專業職能的STAR分析,其是否能進一步推測有關質量方面的等級比較,以驗證不同樣本間的關鍵行為有何差別,這些都有待後進研究者繼續探求之方向。關鍵字:藝術與人文學習領域、數位學習、專業發展、專業職能、關鍵事例訪談

簡明文化大革命史

為了解決94打 的問題,作者冉隆勃 這樣論述:

1966至1976年「無產階級文化大革命運動」的進程,看似任意而為、雜亂無章,實則是一個連貫的整體。其組成部分的每一個「戰鬥」、每一次「戰役」,首尾相接、富有邏輯。將此內在聯繫交待得一清二楚,是這個研究專案的一大貢獻。 書中所及:造反派、二月逆流、反英抗暴、抓五一六、林彪事件……乃至後期批林批孔等等,都有生動的描寫、精闢的論述。 大致說來,歷史研究可以約略地分作兩大門類。一曰董理史實;一曰梳理進程。雖然「十年」中,決策層運作文革的許多內幕尚未披露;各級、各地和個人的遭遇也人言人殊。好在,那個歷史過程已經走完,留下了不容置疑的結果。細節上的缺失和出入無害宏旨。已知的材料用於從大的

脈絡上描述那個時期,基本夠用。 作為那個非常年代的受害者,作者能夠冷靜、客觀地敘述文革,沒有寫成「大批判」者亦不多見。且其持論公允的評說、清晰曉暢的行文,更適於不曾親身經歷、難以想像那場「浩劫」之殘暴、荒唐的年輕人、局外者概括地瞭解那段歷史。本書非但沒有傳播仇恨,或令讀者也能對於史實具有陳寅恪先生所要的「瞭解之同情」。 作者簡介 冉隆勃(1931-1999,貴陽人氏) 中國社會科學院研究員,國務院特殊津貼領取者。一生經歷隨時代起伏。就讀:貴州大學、北京大學、北京外國語學院;工作:中國駐丹麥大使館、外交部西歐司、五七幹校、鄭州大學外語系、首都鋼鐵公司外辦、中國社會科學院西歐

研究所等。主要著作:《Ten Years Of Turbulence-The Chinese Cultural Revolution》、《Chinese Foreign Policy During The Cultural Revolution》、《Zhou Enlai :A Political Life》和《當代英國》、《周恩來與香港六七暴動》等。 前 言 第一章 根源12 「大躍進」之後13 「念念不忘階級鬥爭」19 意識形態領域的階級鬥爭28 個人崇拜32 第二章 序幕38 《海瑞罷官》38 「二月提綱」與部隊文藝工作座談會紀要45 聲討「三家村」

48 彭、羅、陸、楊反黨集團51 《五‧一六通知》47 第三章 兩個司令部62 「橫掃一切牛鬼蛇神」63 「炮打司令部」71 紅衛兵運動74 破四舊77 大串聯81 批判資產階級反動路線83 第四章 大動亂 90 革命造反派 90 一月風暴 94 「打倒劉、鄧、陶」 100 「二月逆流」 107 沸騰的夏季 112 第五章 軍隊與文革 120 軍內的文化大革命 120 權力之爭 126 「三支兩軍」 131 困惑與輝煌 135 第六章 恢復秩序 142 難產的革命委員會 145 知識青年上山下鄉 151 右傾翻案風 155 楊、余、傅事件 157

中共九大 166 第七章 大清洗 172 叛徒、特務、走資派 174 中央專案組 179 「清理階級隊伍」 182 清查「五‧一六」 187 第八章 林彪事件 200 林、江集團203 廬山會議207 「批陳整風」213 「9‧13事件」216 第九章 退潮232 極左?還是極右?235 中共十大240 「批林批孔」242 第十章 最後的鬥爭248 文革中的經濟249 鄧小平復出251 1975年的整頓256 學理論、評《水滸》259 反擊右傾翻案風264 天安門的示威269 毛澤東逝世270 決鬥272 第十一章 徹底否定文化大革命278 中共十一大28

0 「兩個凡是」之爭282 平反冤假錯案284 從理論上否定文化大革命288 正式的結論292 聯動87 序 八十年代後期以來,中國大陸上出版了不少有關文化大革命的書籍和文章,或是個人經歷的記述,或是某個重大事件內幕的介紹,或是稱為紀實文學之類的東西。除了像《党的文獻》和《黨史資料研究》這類嚴肅的雜誌發表過一些頗有史料價值的文章外,真正具有學術價值的東西並不很多。比較系統的著作只有高皋、嚴家其合著的《文化大革命十年史》和王年一的《大動亂的年代》等寥寥幾本。這兩本書材料很豐富,後者比前者寫得更好些,缺點是對問題的論述或解釋官腔太重。對於文化大革命這個問題,中共中央是作過結論的,既有

正式結論,就要以此為准,不得另作解釋。這叫做「與中央保持一致」。過去是一切問題都要以官方的口徑為准。現在情況有了變化,只是在某些問題上必須與官方保持一致,文化大革命就是這樣的問題之一。 西方不受這個限制,對文化大革命的研究比中國發達,有大量的文章書籍出版。美國哈佛大學費正清中心主編的劍橋《中華人民共和國史:1966-1982》(第十五卷)堪稱研究文化大革命的皇皇巨製。作者是一批知名的中國問題專家。他們的研究是有成績的,但是在史實上和對事件的理解上也有不少問題。這是因為,文化大革命實在是個稀奇古怪的事物,共產黨似乎為了自身的淨化而批判自己。這其間,台前幕後,上層下層,有組織有計劃的圖謀和臨

時性的自發的行為,錯綜複雜地交織在一起,有時簡直令人眼花撩亂,不知其所以。 1949年以後,以毛澤東為首的中國共產黨就在中國大陸上發動了一個又一個的政治運動:1950-51年的土地改革運動;1950-53年的鎮壓反革命運動;1951-52年的知識份子思想改造運動;1951-52年的「三反」、「五反」運動;1955年的肅反運動;1957年的反右派運動;1958-60年的「大躍進」運動;1959年的反右傾機會主義運動;1963-65年的「四清」、「五反」運動。但是,就規模之大,時間之久,危害之深來說,沒有那一個運動可以同1966-76年的文化大革命比較。 文化大革命究竟是怎樣一回事?崇

高的目的和邪惡的動機不可分割地混合在一起,理論上的批判和真槍實彈的內戰同時發生,有計劃有組織的行為導向無法控製的結果。這場運動的一個突出特點是它把中共黨內鬥爭積累下來的最惡劣的傳統,諸如「大清洗」、「逼供信」、「殘酷鬥爭」、「無情打擊」這一套東西發揮到了極點,推廣到了全國。這場運動給人們留下的創傷比一場戰爭還要深刻。它把全國變成了一個大兵營,變成了一座大監獄,它使得整個社會幾乎變了一個樣。但是,奇怪的是,等到這場運動結束之後,除了被毀滅掉的東西不能複生外,其他一切被它否定了的東西又全盤恢復了,它所創造出來的一切「新事物」則全盤被否定了,包括毛澤東自己在內。 毛究竟為什麼要發動這樣一場革命

?他為什麼能夠發動這樣一場革命?他同被他打倒的劉少奇等一批人政治上到底有什麼分歧?文化大革命究竟包含了多少個運動,每個運動的內容是什麼?一個運動是如何轉化為另一個運動的?文化大革命中發生了哪些重大事件?如此等等,問題可以提出很多。 要回答這些問題,需要寫一部長長的文化大革命史。但是,這個工作目前有一定困難,文化大革命的大量材料早已被收羅一空,封鎖起來。在文化大革命的發源地不讓人自由地研究這段歷史。作者是這段歷史的親歷者,回顧當年經歷,閱讀海內外有關這個問題的書籍,深感在詳盡宏大的著作出現之前,應當先有一本比較符合事實的文化大革命簡明史,來回答前面提出的那樣一些問題。於是決定寫作本書。這是

一本中國文化大革命的ABC,離開其發生的時間越久,越適於關心那個時段歷史進程的年輕人。這段歷史之所以令人感興趣,不但是因為它本身錯綜複雜、事件迭起,而且是因為它與中國的今天是密切聯繫在一起的。辨證法的規律之一是「否定之否定」,如果說文化大革命是對六十年代初期社會改革要求的否定的話,那麼鄧小平的「改革開放」就是對文化大革命的否定。今日的中國是昨日中國的繼續,歷史的發展就是這樣的。

國中教師人格特質、生活壓力與工作滿意度之相關研究

為了解決94打 的問題,作者江淑娟 這樣論述:

中文摘要 本研究旨在探討國中教師人格特質、生活壓力與工作滿意度在不同背景變項的差異情形,並探討國中教師人格特質、生活壓力與工作滿意度之關係。採立意抽樣,共計抽取台北縣市共十八所學校之國中教師,有效樣本合計379名。在方法方面以問卷調查方式進行資料蒐集,使用之工具包括「人格特質量表」、「生活壓力量表」及「工作滿意度量表」。所得資料以單因子多變項變異數分析、典型相關分析、逐步多元迴歸分析等統計方法進行分析處理,研究結果如下:一、目前國中教師人格特質大多傾向信任合作性及謹慎負責性,其次為情緒穩定性、開放經驗性及外向性。生活壓力以個人壓力感受最深,其次為工作壓力,家庭壓力最小。工作滿意度部分以人際

關係最高,主管領導的滿意度最低。二、不同婚姻、年齡、服務年資及職務之國中教師,在人格特質之情緒穩定性、外向性、開放經驗性、信任合作性及謹慎負責性分別呈現不同的差異水準;但在性別上則無顯著差異。三、不同年齡的國中教師其整體生活壓力有顯著差異;不過,在性別、婚姻、服務年資及職務上整體生活壓力則無顯著差異。四、不同性別、婚姻、年齡、服務年資及職務的國中教師其整體工作滿意度皆有顯著差異。五、國中教師人格特質、生活壓力與工作滿意度各有兩組典型相關存在,且統計上達顯著相關。六、國中教師之背景變項、人格特質與生活壓力對整體工作滿意度有顯著預測力,以外向性對整體工作滿意度之預測力最高。 最後,研究者依據本研

究結果加以討論,並提出具體建議以作為國中教師工作及未來研究參考。 關鍵詞:人格特質、生活壓力、工作滿意度

想知道94打更多一定要看下面主題

94打的網路口碑排行榜

-

#1.國軍94%接種第二劑25%已施打追加劑- 政治- 中時

... 依期程完成接種,目前約25%官兵已經接種追加劑,至於第二劑接種達94%。 ... 陳怡蓉表示,各軍事校院學生已依規劃完成疫苗施打,倘未完成2劑疫苗 ... 於 www.chinatimes.com -

#2.以色列研究曝!施打2劑輝瑞「感染率降94%」 所有年齡層皆有 ...

以色列一項大規模研究顯示,施打2劑美國藥廠輝瑞(Pfizer)與德國生技公司BioNTech合作研發的新冠肺炎疫苗後,有症狀感染率比未接種者下降達94%。 於 today.line.me -

#3.幼童防流感打疫苗94讚首打族幼兒莫忘第二劑 - 衛生福利部疾病 ...

台灣歷年流感疫情約在11月下旬開始升溫,為促使高風險群及早接種流感疫苗獲得足夠保護力,疾管署今(28)日特別邀請廣受媽媽族群喜愛的馬偕醫院小兒科 ... 於 www.cdc.gov.tw -

#4.耐特多- Netto Sports(原94打)

敝公司位於台南市仁德區,專門生產各式棒球打擊練習網,棒球護網,打擊網.鐵架均可拆解,也方便移動攜帶。 仁德區義林路256巷6號, Tainan, Taiwan 71752. 於 www.facebook.com -

#5.94 打稿素材ideas

打稿素材. 93 個釘圖. 1 年. X. Mark. 的收藏. Drawing Reference Poses, Drawing Skills, Drawing Poses, Drawing Tips, Figure Drawing,. Character Anatomy | Hair. 於 www.pinterest.com -

#6.Climatological Data: Minnesota section

... 行所%%况们的社 m8 小儿配八位 n2n83 : :弘所%%%历任配:红心 24 %打心弘出必忆必 ... 561 80 49 88 17 60 54 50 51 90 87 60 88 64 64 59 56 55 44 91 94 76 86 86 ... 於 books.google.com.tw -

#7.睡飽還打哈欠?中風跟大腦缺氧有關,2動作立刻增加供氧量

成田亞希子表示,對人類的身體來說,血液中的氧氣濃度在97%最為理想。然而,若是缺氧體質的人,血氧濃度約只有94~95%左右。雖然百分比相差不多,但身體 ... 於 www.edh.tw -

#8.94打的價格推薦- 2022年5月| 比價比個夠BigGo

94打 價格推薦共214筆商品。還有KF94 醫療口罩、淨新KF94 醫療 ... bigcoin white 1.5%. ○糊塗鞋匠○ 優質鞋材N94 皮革銀筆打版用銀筆無蓋可擦拭掉不可用於苯染皮. 於 biggo.com.tw -

#9.這500人為何還沒打滿三劑疫苗?吳怡農研究團隊揭兩大關鍵

昨天的數據顯示,75歲以上人口只有74%已接種兩劑、62%三劑(新加坡80歲以上、施打兩劑的比例高達94%)。按照過去兩週的施打節奏,長者的兩劑覆蓋率若 ... 於 futurecity.cw.com.tw -

#10.防疫不放鬆國防部:94%官兵打二劑25%打完三劑 - 中央社

國防部疫情指揮中心主任陳怡蓉上校今天表示,94%國軍官兵已完成第二劑疫苗施打,約25%打完第三劑追加劑;化學兵部隊在春節期間將採分班休假, ... 於 www.cna.com.tw -

#11.94 打臉(一更) - 首輔嬌娘 - 宙斯小說網

首輔嬌娘94 打臉(一更)純文字閱讀txt下載,首輔嬌娘94 打臉(一更)文本閱讀,下載_宙斯小說網. 於 tw.zhsxs.com -

#12.94歲媽媽打完疫苗走9圈他道出兒女的糾結:一場「道德大豪賭」

各縣市高齡長者從6月15日起優先施打疫苗,全台傳出接種後多起死亡案例,令人心惶惶。國民黨前立委陳學聖也道出兒女糾結心情「真的是一場道德『大 ... 於 tw.appledaily.com -

#13.(207 p.) A forty year review of changes in freight tariffs ...

... 60 61 62 63 H 65 66 67 68 69 70 71 72 97 % E8 % ESS 心心的 H %%% 96 94 0 0 ... 25 19 36 91 91 97 97 12S 61 dmm % n 打打 61 91 91 116 102 78 76 13 HW %。 於 books.google.com.tw -

#14.新天鵝堡桌遊| SPEED BEATING| 打光94狂

打光94狂. Version. 這一天,倉木村和平常一樣回到家,卻被一道光K到,瞬間暈了過去。 從此以後,他變得非常注意自己和他人身上的特徵:長髮或短髮、有沒有戴眼鏡或 ... 於 www.swanpanasia.com -

#15.新天鵝堡桌遊】打光94狂 - 博客來

還會出現敲打別人的頭或閃躲他人拍打的反射動作。 每回合翻開的牌上會出現兩項特徵,你符合紅色的特徵嗎?儘快搶奪槌子進行攻擊! 還是符合藍色特徵?就要拿取平底鍋來防禦 ... 於 www.books.com.tw -

#16.疫苗保護力達94%!全球最大疫苗施打結果上線啦 - 泛科學

整體保護力高達94 %! 科學家選了近60 萬名(596,618人)接種兩劑輝瑞– BNT 疫苗者,並從無施打疫苗的民眾 ... 於 pansci.asia -

#17.雷電模擬器啟動慢卡94%解決辦法

大家在日常使用中是否有遇到開啟模擬器時進度條卡在94%的情況呢?小編將給大家詳細講述模擬器開啟時卡94%進度條的幾種情況與如何進行排除和解決。 於 www.ldplayer.tw -

#18.Search Results for 比特幣挖礦機一月用多少點【復製官網 ...

Search Results for 比特幣挖礦機一月用多少點【復製官網∶987363.com】最十佳投資權威專家組教學理財】打新股能賺錢嗎【復製官網∶987363.com】最強金融領域專家教學 ... 於 new.artsmia.org -

#19.竹縣+1543例94家據點開放領取幼兒免費快篩劑 - 工商時報

新竹縣為鼓勵65歲以上(原住民55歲以上)長者踴躍接種疫苗,打疫苗贈送1000禮券活動延長至6月30日,並額外加贈2支快篩試劑。 第二輪家用抗原快篩試劑 ... 於 ctee.com.tw -

#20.94 在踏進醫院門口的那一刻,我的病情就加重了... Our Hospital ...

94 在踏進醫院門口的那一刻,我的病情就加重了... Our Hospital Experiences 打個電話給你One Call Away. Leisure. 上周Wendy和Iphie身體抱恙,Iphie更是去了一趟醫院 ... 於 podcasts.apple.com -

#21.用演唱會螢幕打電動94狂!阿信自豪:技能鈕比人還高

愛打電玩的五月天近期居然打到成了代言人!近期忙著巡演的五月天近日唱到天津,原本都在後台打電動的阿信,竟突發奇想用演唱會巨型屏幕打《傳說對決》 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#22.94歲老婦電話問建材行「哪裡可以打疫苗」 老闆娘暖心幫通報

就有一間建材行的老闆娘,接到一通電話問要打疫苗,原本以為是惡作劇的電話,一問之下才知道對方是一位94歲的老婦人,所以就很熱心的幫忙協助通報里長 ... 於 www.ettoday.net -

#23.連續攻破夢想家魔鬼主場!林書緯賽後發文嘲諷夢想家

PLG職業籃球聯盟,富邦勇士稍早以100:94在五戰三勝的系列賽中,處於2:0的絕對優勢,連續兩場客場踢館成功,富邦距離冠軍賽只差一場勝利。 於 basketballtop5.com -

#24.阿爾宙斯龍捲雲、雷電雲、土地雲、眷戀雲位置圖 - KK3C狂想曲

如何接「副任務94 洗翠的化身們」任務? 當我們打完二周目最大boss後(副任務91 騎拉帝納的去向),要回到祝慶 ... 於 kkplay3c.net -

#25.台中94歲翁昨打疫苗!今晨喝水從嘴流出妻一看:人沒了

昨(15)日日本給台灣的AZ疫苗正式開打,沒想到今天台中市就有2位老人在接種後猝死,引起外界關心。其中一名94歲的老翁在昨天上午打完疫苗後,均未出現任何不適症狀, ... 於 tw.yahoo.com -

#26.峰狂打臉94爽! (@feng000song) / Twitter

專業打臉:車輪黨、巨嬰國、海外壞壞紅孩兒. ... 峰狂打臉94爽! @feng000song. 專業打臉:車輪黨、巨嬰國、海外壞壞紅孩兒. Joined December 2016. 於 twitter.com -

#27.[TWRO][查爾斯][烈焰]黑科技的結晶"隱形力場"~94打戰死團

[TWRO][查爾斯][烈焰]黑科技的結晶"隱形力場"~ 94打 戰死團~. Ragnarok Online. ·. Clipped by awayne910. ·. 12 views. Share. 烈焰實況台. Follow. 於 www.twitch.tv -

#28.暗黑破壞神2帳號-92陷阱刺/傭兵送94打寶電法/傭兵 - 8591

92陷阱刺含傭兵送94電法師(塔拉全套)<不同帳> 此帳號都{未註冊信箱} *92刺客- 武器:5雷雙爪各1洞(鑲13F) 武器:561戰召 + 精神喊盾 於 www.8591.com.tw -

#29.顧嬌蕭六郎小說免費閱讀- 94 打臉,耽美小說

94 打 臉.. 顧嬌的身材比顧瑾瑜要高挑,即便顧瑾瑜穿著厚底繡花鞋,顧嬌也依然能壓迫性地俯視她。 顧嬌淡道:“要是連這點誠意都沒有,就別再來勸我回去。” 於 www.bookbl.com -

#30.Climatological Data for the United States by Sections

... 55 55 94 88 80 * ణం 7 7 7 7m * აპ 85 ܟ ܒܬ ܒܬܝܕ ܕܢܸܝܢ : ܒܚܦܝܟ 1 17 17+ 17 37 17 17 CBSS3 叶昭四口% :玩玩打:羽面动打弘前社社:轻狂的社 ... 於 books.google.com.tw -

#31.DHHS Publication No. (PHS). - 第 75 頁 - Google 圖書結果

... 14 153 113 25 15 26 nnnn * 27 * 20 47 1 * 2 73 51 * 5 17 23 打打扣机 Bn8922 ... 5 68 13 94 21 21 16 16 4 omm ## 32 32 * 5 387 54 54 40 40 19 19 10 9 . 於 books.google.com.tw -

#32.球

臉書FACEBOOK私訊(請收詢94打) 3.電話訂購(請打06-2496351) 4. PCHOME連結. 工廠地址:台南市仁德區義林路256巷6號 電話:06-2496351 ... 於 lukinfo.com.tw -

#33.94 打了小的,來了老的(二) - 耽美eBook8

魔都八極拳大師王自在,那可是和中海袁尚刀老前輩,一個層次的高手,都是武術界的泰斗一樣人物。 顏蘭想到老者是一個八 ... 於 www.ebook8.com -

#34.全國超過1204萬人想打疫苗!94萬人願意接種高端 - NewTalk

... 單選高端有16萬,同時勾選AZ、莫德納的有619萬,同時選AZ、高端僅3萬,同時選莫德納、高端有12萬,三種都選的有62萬,願意施打高端者破94萬人。 於 newtalk.tw -

#35.點將錄-中信兄弟官方網站

背號 姓名 慣用方式 身高 體重 生日 11 廖乙忠 右投右打 186cm 113kg 1995‑11‑02 14 魏碩成 左投左打 182cm 78kg 1997‑06‑17 15 王凱程 右投右打 192cm 92kg 1991‑09‑08 於 www.brothers.tw -

#36.外交部回应“美台启动深化贸易会谈”:美方执意打台湾牌 - 环球网

外交部回应“美台启动深化贸易会谈”:美方执意打台湾牌,只会将中美关系带 ... %E5%A4%96%E4%BA%A4%E9%83%A8%E5%9B%9E%E5%BA%94%E2%80%9C%E7%BE%8E%E5% ... 於 world.huanqiu.com -

#37.【全民打棒球】「9月綠卡球員」暨「94年MLB國聯球員卡」21 ...

【全民打棒球】「9月綠卡球員」暨「94年MLB國聯球員卡」21日全新改版 ... 國內最受歡迎的棒球遊戲《全民打棒球Online》,將於21日推出中華職棒「2010 ... 於 www.techbang.com -

#38.Climatological Data, Washington - 第 62 頁 - Google 圖書結果

45 ( 1 ) 91 82 76 50 47 94 71 63 GO 59 58 59 : 28 % UHMSH2 机配好 HEB3SG5 出的 CS 89 * 15 93 87 Eastern Division Maximum . Anatone Minimum .. ( Maximum . 於 books.google.com.tw -

#39.MLB》94億新台幣的力量哈波春訓全壘打超爆量產出(影音)

休賽季曾經開玩笑想來中職打球的費城人隊強打哈波(Bryce Harper),今天在對老虎的熱身賽單場雙響砲,再度秀出去年拿下國聯MVP的不凡實力。 於 sports.ltn.com.tw -

#40.腺病毒疫苗逆襲!嬌生:疫苗追打第2 劑有效性達94%

美國核准的3 款新冠疫苗中,除了莫德納、輝瑞外,就是嬌生疫苗。日前,嬌生公布真實世界與臨床試驗數據,指出追加劑量後,嬌生疫苗可產生94% 的新冠 ... 於 geneonline.news -

#41.嬌生:施打新冠疫苗加強劑將可提升效力至94% - MoneyDJ ...

嬌生:施打新冠疫苗加強劑將可提升效力至94% ... 綜合美媒本(21)日報導,嬌生(J&J)藥廠表示在美國的最新測試數據顯示,接種單劑嬌生疫苗的2個月後接種加強劑 ... 於 www.moneydj.com -

#42.防疫不放鬆國防部:94%官兵打二劑25%打完三劑 - 聯合報

國防部疫情指揮中心主任陳怡蓉上校今天表示,94%國軍官兵已完成第二劑疫苗施打,約25%打完第三劑追加劑;化學兵部隊在春節... 於 udn.com -

#43.幼童防流感打疫苗94讚首打族幼兒莫忘第二劑 - 衛生福利部

幼童防流感打疫苗94讚首打族幼兒莫忘第二劑. 資料來源:疾病管制署; 建檔日期:106-11-28; 更新時間:106-11-28. 台灣歷年流感疫情約在11月下旬開始升溫,為促使高風險 ... 於 www.mohw.gov.tw -

#44.富圖寶金雕E6 E9 E7碳纖維EGL-94打鳥三腳架大炮長焦單眼 ...

歡迎前來淘寶網實力旺鋪,選購富圖寶金雕E6 E9 E7碳纖維EGL-94打鳥三腳架大炮長焦單眼三角架,該商品由藝鑫攝影配件店店鋪提供,有問題可以直接諮詢商家. 於 world.taobao.com -

#45.《火梭魚擂台賽爽打遊戲94狂》活動贊助 - flashfire.tw

《火梭魚擂台賽爽打遊戲94狂》活動贊助. 2017: 08: 05. 這次由硬碟大廠"希捷科技"所主辦位於光商新天地的電玩擂台,富雷迅為獎品贊助商,提供了多樣遊戲商品成為獎項, ... 於 www.flashfire.tw -

#46.【新天鵝堡桌遊】打光94狂Speed Beating - PChome 24h購物

【新天鵝堡桌遊】打光94狂Speed Beating. △長短髮?有沒有戴眼鏡?有耳環嗎?臉上有痣或鬍子嗎? □如果你擁有紙牌上紅色的特徵,快點搶奪充氣槌攻擊! 於 24h.pchome.com.tw -

#47.第94屆奧斯卡頒獎典禮|Will Smith向Chris Rock正式道歉為 ...

後來,Will Smith憑《王者世家》奪得最佳男主角,Will Smith得獎後一度感觸落淚,發表感言時亦有回應剛才打人事件,「你必須忍受別人的不尊重,並必須笑 ... 於 www.weekendhk.com -

#48.彰化縣埔鹽鄉埔打路94之1號 - 找找3+3郵遞區號

地址, 彰化縣埔鹽鄉埔打路94之1號. 郵遞區號, 516. 3+3郵遞區號, 516014. 3+2郵遞區號, 51643. 地址英文翻譯, No. 94-1, Puda Rd., Puyan Township, Changhua County ... 於 twzipcode.com -

#50.Summary of the Climatological Data of the United States by ...

4 22 11 21 22 27 78 76 75 86 81 861 80 85 94 91 93 91 93 91 91 91 91 94 92 103 111 110 105 94 87 84 96 100 101 99 98 93 82 73 9 104 108 109 103 96 8475 9. 於 books.google.com.tw -

#51.Bello store on Instagram: “#婚禮穿搭婚禮企劃新品上架倒數 讓 ...

... 穿搭婚禮企劃新品上架倒數⏳ 讓你美美的穿去參加最重要朋友的婚禮- ▫️4/23 14:30 門市官網同步上架▫️4/23-4/27 新品94折(VIP結帳再打94折)…” 於 www.instagram.com -

#52.請問打85折要怎麼計算 - iT 邦幫忙

例如:原價是70元,打八折,就是:70×(8÷10)=56。 2.原價×折扣/10 例如:原價是40元,打五折,就是:40×5/10 =20。 於 ithelp.ithome.com.tw -

#53.線上》全民打棒球2 Online三方「勢力戰」登場94雙聯盟重評

《全民打棒球2 Online》今(30)日宣布改版「勢力爭奪誰與爭鋒94雙聯盟重評」. 「巨砲、豪腕、巧打」三方對決,這次你挺哪一方? 《全民打棒球2 Online》 ... 於 www.ltsports.com.tw -

#54.打光94狂Speed Beating 繁體中文版開箱及規則介紹by 高雄龐 ...

遊戲名稱:打光94狂Speed Beating 遊戲人數:2 - 4人遊戲時間:15 - 30 分鐘適合年齡:8 歲以上牌套尺寸:5.7*9cm ( 50 張) 遊戲介紹. 於 punchboardgame.pixnet.net -

#55.94打

portable baseball sock screen and net-Taiwan high school student hitting baseball (組裝式打擊練習) · Netto sports 94打. Netto sports 94打. 於 www.youtube.com -

#56.正廠福特你愛他LIATA 323 94 打火頭分 ...

汽車百貨, 汽車零組件、輪胎, 引擎系統, 點火系統等眾多商品,歡迎參觀選購!", 購買正廠福特你愛他LIATA 323 94 打火頭分火頭其它分電盤蓋,火星塞,高壓線圈,考耳, ... 於 shopee.tw -

#57.[第88話] 隊友的滋味PART7 - 94 | 宅男打籃球 - Webtoon

立即免費觀看《宅男打籃球》 - 94!更多精彩內容都在LINE WEBTOON 每日漫畫,天天免費更新中! 於 www.webtoons.com -

#58.發展宗門召喚系統- 第227章94打不過shuHaiGe.com - 台灣小說網

台灣小說網免費為大家提供第227章94打不過shuHaiGe.com全文免費閱讀,如果你想第一時間觀看下一章節,請留意以及收藏台灣小說網,方便你下次閱讀第227章94打 ... 於 m.xsw.tw -

#59.【您出價,我出力】包租公的好幫手-桃園市房屋出售-591售屋網

打電話. 不動產經紀業:東玖不動產開發有限公司 不動產經紀人:陳永光(94)桃縣字第706號 復興路永安路三民路中正路 慈文路永安路民生路中正路 於 m.591.com.tw -

#60.Geological Survey Water-supply Paper - 第 31 頁 - Google 圖書結果

... 50 50 52 93 88 83 78 76 87 88 94 99 95 43 47 47 44 45 77777 113 117 113 114 ... 25848988 如仍 qqq % n %们%乃 46 Baues BB3s 2nQ 乃见的打印此时打打打打 16 ... 於 books.google.com.tw -

#61.Ep74 如果半夜打了個噴嚏,那可能94 covid-19那集- 無證陞投

Ep74 如果半夜打了個噴嚏,那可能94 covid-19那集喜歡我的節目記得在Apple podcast/Spotify底下幫我留言五星好評。 1.忍豆風雲2.藥華藥法說會3. 於 player.soundon.fm -

#62.【新天鵝堡桌遊】打光94狂Speed Beating(全家一起來)

momo購物網提供美妝保養、流行服飾、時尚精品、3C、數位家電、生活用品、美食旅遊票券…等數百萬件商品。快速到貨、超商取貨、5h超市服務讓您購物最便利。 於 m.momoshop.com.tw -

#63.熱線打不通?北京接訴即辦改革將著重做好四方面任務 - 新浪新聞

受理民意訴求5199萬件,滿意率達94%. 北京市接訴即辦工作表彰大會(主會場)在北京會議中心召開,北京市授予東城區人力資源和社會保障局等199個 ... 於 news.sina.com.tw -

#64.快新聞/台東75歲以上打疫苗94歲翁:打仗都不怕還怕打疫苗

台東這次獲得8千劑疫苗,以預約方式對全縣75歲以上長者進行注射,94歲的李老伯伯說,自己從沒打過疫苗,「打仗都不怕還怕打疫苗」,這次是女兒強烈 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#65.1982 Census of Retail Trade: Geographic area series. 52 pts

... 034 4 558 577 978 141 854 94 什什什# # h 什 591 Drug and proprietary stores . ... n.e.c. httttt 扩扩扩扩扩打打打打打打什什什什什什( D ) ( D ) ( D ) ( D ) ... 於 books.google.com.tw -

#66.影/傻傻の柯基~狂搥玻璃但94打不到! | 寵物 - 三立新聞

影片中的柯基看到窗戶外有一隻鴿子,興奮的揮動他的小短腿想要拍打牠,就算被窗戶擋住了柯基還是努力地抓阿抓,想要抓破窗戶,打到鴿子! 於 www.setn.com -

#67.打光94狂Speed Beating-中文版 - 海豚桌遊網

如果你擁有紙牌上的藍熱特徵,快速拿取平底鍋防禦! □用心觀察自己與他人的各式特徵,最先獲得5分者勝利! 尚有庫存. 打光94狂Speed Beating-中文版數量. 加入購物車. 於 boardgamer.org -

#68.耐特多- Netto Sports(原94打)

耐特多位於台南市仁德區,專門生產棒球練習防護網(架)。本公司所生產的棒球練習網架,投捕手L型傳接球保護網等,均可拆解,也方便移動攜帶。部分美國MLB大聯盟球隊,以及小聯盟 ... 於 www.findglocal.com -

#69.[龍焰] [煉獄]梵天: 20擊盾? 打不到94打不到- 看板ToS

標題[龍焰] [煉獄]梵天: 20擊盾? 打不到94打不到. 時間Sat Sep 21 02:28:16 2019. ◢·通關隊伍·◤ ◢·龍刻·◤ 延遲2回隊長: 梵天隊員1: 光妍1號隊員2: 光妍2號 ... 於 www.ptt.cc -

#70.94打蘭等於多少兩 - 在線單位換算器

重量單位換算為你解答94打蘭等於幾兩?94打蘭等於多少兩?打蘭和兩的計量換算,94打蘭重量換算成兩等於多少?94打蘭等於3.3311兩,94打蘭換算成兩的單位換算結果 ... 於 tc.unithelper.com -

#71.Climatological Data - 第 5-8 期 - 第 70 頁 - Google 圖書結果

... 49 48.2 图: 90.8 51.3 96 94 92.1 63 66 59.0 92.9 58.4 85 57 58 51 50 55. ... 的打 BmSmW & BW %% m2 的玩 W 拆开拓 mm5mwwmw 卦网剧的 MWW 說 MMMM % #奶别红 ... 於 books.google.com.tw -

#72.【94奧斯卡】威爾史密斯打人「雙方都很痛」 炎亞綸曝1選擇 ...

今年奧斯卡頒獎典禮上,新科影帝威爾史密斯(Will Smith)因不滿克里斯洛克(Chris Rock)開妻子光頭的玩笑,衝上台賞了對方一巴掌,引發全球熱議。 於 www.mirrormedia.mg -

#73.94打到蛋蛋流血了 - LOL戰績網

Lv60 94打到蛋蛋流血了 · S3階級 · S4階級 · S5階級 · S6階級 · S7階級 · S8階級 · S9階級 · S10階級 ... 於 lol.moa.tw -

#74.耐特多- Netto Sports(原94打)

耐特多- Netto Sports(原94打) is located at: 仁德區義林路256巷6號, Tainan, Taiwan 71752. What is the phone number ... 於 vymaps.com -

#75.莫德納、AZ疫苗效力多少?5大重點搞懂疫苗數據 - 康健

那麼這支疫苗的效力就是90%;如果感染的人裡面,沒有任何人打到疫苗,那 ... 根據CDC針對輝瑞和莫德納的疫苗效果研究,疫苗有效降低了94%的高齡住院 ... 於 www.commonhealth.com.tw -

#76.正廠福特你愛他LIATA 323 94 打火頭分火頭其它分電盤蓋,打火 ...

你在找的正廠福特你愛他LIATA 323 94 打火頭分火頭其它分電盤蓋,打火頭,火星塞,高壓線圈,考耳歡迎詢問就在露天拍賣,立即購買商品搶免運及優惠,還有許多相關商品提供 ... 於 www.ruten.com.tw -

#77.MLB >> 光芒94打不贏阿兵哥? - 玩運彩討論區運動彩券朋友圈

MLB >> 光芒94打不贏阿兵哥? Yijia. Lv.1 球迷. 追蹤發文. [ 到最新回文] 2022-06-02 03:22:01. 推! 1. 這季阿兵哥怎那麼強? 1; 推! 於 www.playsport.cc