shadow shadow歌詞的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列包括賽程、直播線上看和比分戰績懶人包

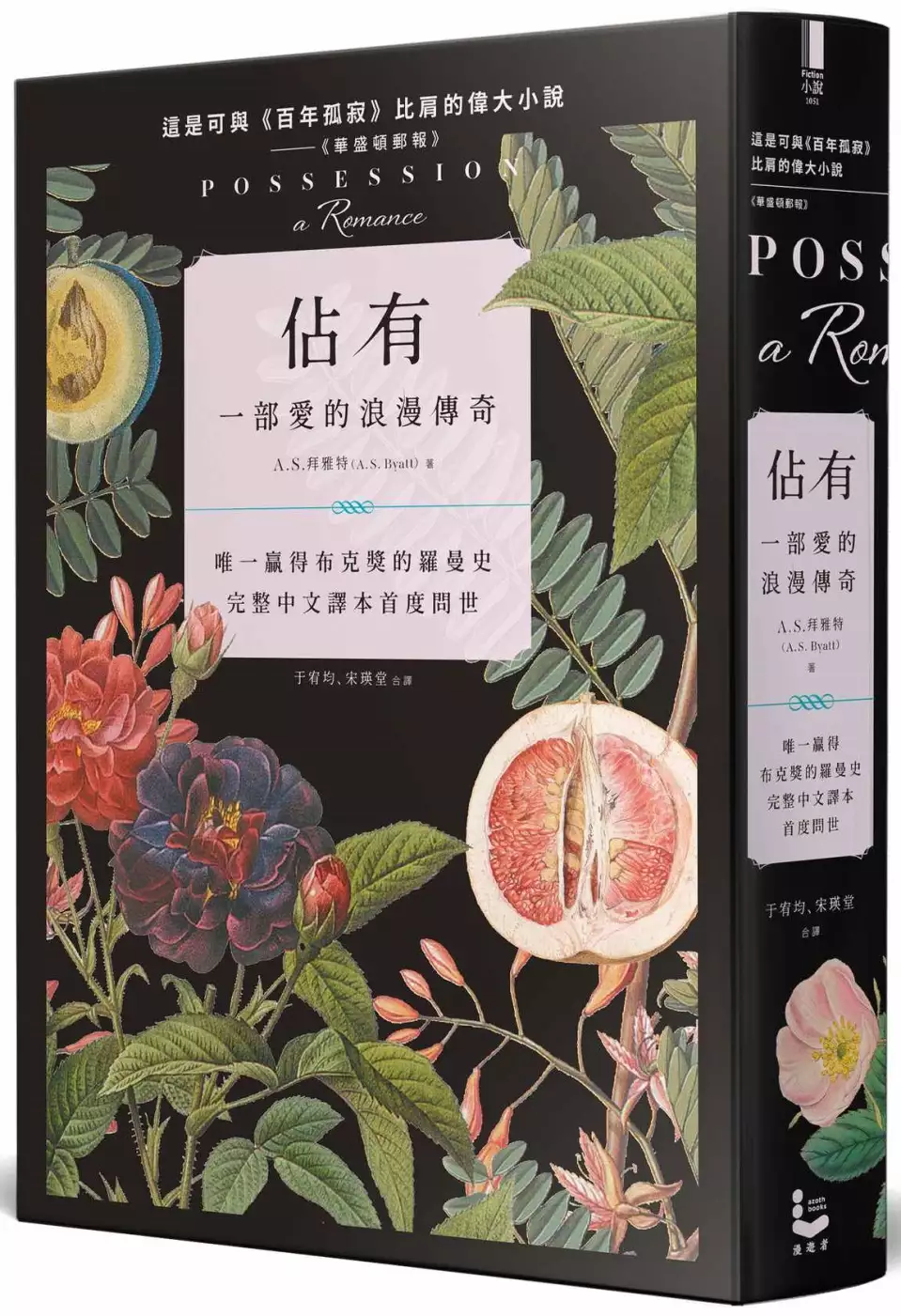

shadow shadow歌詞的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦A.S.拜雅特寫的 佔有:一部愛的浪漫傳奇(唯一贏得布克獎的羅曼史,完整中文譯本首度問世) 和李音,戴衛平,劉墐的 都是愛情惹的英文歌(中英對照)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站BEAST Shadow (影) -Japanese Version- 歌詞也說明:BEASTの「Shadow (影) -Japanese Version-」歌詞ページです。作詞:JUN HYUNG YONG・TAE JU KIM・日本語詞:RINA MOON,作曲:JUN HYUNG YONG・TAE JU KIM。

這兩本書分別來自漫遊者文化 和非凡出版社所出版 。

國立臺灣藝術大學 廣播電視學系碩士班 朱全斌、邱啓明所指導 蘇意惠的 劇情短片《水黽》創作論述與製作說明 (2020),提出shadow shadow歌詞關鍵因素是什麼,來自於單親家庭、水黽、學生劇展、臺灣新電影。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 流行音樂產業碩士專班 李和莆所指導 葉穎的 《無常是日常幽默》之創作與詮釋研究 (2019),提出因為有 的重點而找出了 shadow shadow歌詞的解答。

最後網站Shadow Shadow 共收藏1張專輯4首 ...則補充:Shadow Shadow 歌詞 Riviera,1000001,Where the Ocean Is,Kill Screen,

佔有:一部愛的浪漫傳奇(唯一贏得布克獎的羅曼史,完整中文譯本首度問世)

為了解決shadow shadow歌詞 的問題,作者A.S.拜雅特 這樣論述:

一部「羅曼史」,憑什麼贏得崇高的「布克獎」? 這是可與《百年孤寂》比肩的偉大小說。——《華盛頓郵報》 譯本特色:完整譯本首度上市,精準詮釋英文原作精神 +前言:拜雅特 +題辭:霍桑(Nathaniel Hawthorne) +題詩:羅伯.布朗寧(Robert Browning) 佔有, 是著魔一樣的執迷, 而語言,是最極致的佔有 一八五九年夏天,在開往約克郡偏遠海濱小鎮的火車上,詩人艾許準備了一枚戒指給坐在他對面的女子佩戴。她不會是他的妻子,他也知道她永遠不可能屬於他,但是他並不知道,這個女人將佔有他的一生。他追著這個女人,從英國到法國,從信件

到詩句,有如被魔鬼附身一樣…… 「佔有」是愛的必然渴望,「著魔」是愛的最高級形容。 「我不能任由自己在你煽起的大火裡受煎熬…… 沒有人能夠置身火焰裡而不被吞噬。」——克莉史塔伯.勒摩特 一九八六年,為了揭開暗藏在維多利亞時代詩人艾許信件中的疑點,女性主義專家茉德.貝力博士和魯蛇文學研究員羅蘭.米契爾來到約克郡這個偏遠的海濱小鎮,想找出一百多年前、艾許人生中那段長達一個月的「研究之旅」背後的真相,以及,女同性戀詩人克莉史塔伯.勒摩特,真的也來過這裡嗎?火車上,收下戒指的那名女子,真有可能是她嗎? 她的生命就以此刻為轉捩點。 從前的一切只為了到達這裡, 日後的一

切也都將從這裡不斷遠離。 文學研究助理羅蘭.米契爾在圖書館發掘了兩封出自艾許之手、從不曾寄出的書信。專門研究艾許的羅蘭不經意發現了信裡的艾許不像目前所有史料和作品中所呈現的一貫冷靜與溫文節制,反而透著一股羅蘭前所未見的熱切。這封信的背後,是否隱藏著什麼故事?而當遁世的維多利亞女詩人克莉史塔伯.勒摩特的名字出現在他追索的資料當中,他不禁開始想像:或許這將成為英國文學史上的一大發現,可以讓身為卑微小研究員的自己在學術界翻身…… 羅蘭找上茉德.貝力博士合作,一起追索維多利亞時代這兩位詩人的祕密軌跡。一百多年前這兩位詩人之間不尋常的通信和詩文,成了茉德和羅蘭致力解碼的懸案線索。而隨著研究的

深入,一開始互看不順眼、位階懸殊的茉德和羅蘭之間也出現了糾纏不清的情感和權力糾葛。 拜雅特在《佔有》中寫活了維多利亞詩人的文藝風采與創作能量,同時巧妙地將愛情故事融入歷史懸案與偵探小說的氛圍,讓《佔有》成為一部充滿文學美感卻又平易近人的經典之作。書中所有文字皆出自她一人之手,包括詩作、散文、文獻資料、傳記、日記等不同文體,無一不可亂真,使讀者不時錯覺兩位詩人是真有其人,分不清虛構與史實。 《佔有》讓拜雅特展現了同時作為詩人、散文家、學者、傳記與日記作者的寫作功力,技驚四座,不僅一舉奪下英語小說界大獎「布克獎」,也以它扣人心弦的結構與故事,成為當年最暢銷的小說之一。 她以兩對不

同時代的戀人情感發展為雙主線,透過維多利亞體詩歌、激情洋溢的情書、隱晦的日記,以及其他各種不同文體起承轉合,並在小說裡注入莎士比亞式的戲劇色彩,完美融合懸疑解謎與高超文學性,成就了這部晉身英國文學史殿堂的「偵探推理羅曼史」,引領讀者一起從兩封信開始抽絲剝繭,揭露一段埋葬多年的烈火狂愛——在那個保守的年代,他們比現代自由的男女更奮不顧身,被愛全面佔有。 一部「羅曼史」,憑什麼贏得崇高的「布克獎」? 用後現代小說寫就一部當代「傳奇」(Romance) Romance,在成為現代的言情「羅曼史」之前,本來是源自歐洲中世紀騎士文學的「傳奇」,謳歌騎士遠征歷險與浪漫愛情事蹟,例如法國的

《羅蘭之歌》、《玫瑰傳奇》、英國的《圓桌武士》。 在拜雅特的《佔有》裡,不論是情人之間的愛情「佔有」,抑或學者之間爭搶珍稀研究資料的「佔有」,這種在生命裡對任何事物鍥而不捨、有如附魔一般的追索,正如同「傳奇」文學的主人翁踏上一場改變人生的遠征、為達某一目的而冒險犯難時,那種身不由己的狂熱追尋(quest)…… 「語言」的佔有與揭發 詩歌、信件、日記、文獻,乃至於腦海裡的想法、念頭,全都是「語言」。 拜雅特大量玩弄「語言」,讓這個故事「被語言佔有」,而透過這些「語言」,英國維多利亞時代兩位詩人的祕密人生,在現代兩名研究者的追索之下被逐一揭露。 在拜雅特的筆下,詩人生

活在「語言」之中。「語言」實質地「佔有」他們的世界,也以詩文的形式「佔有」愛人的思緒一生一世。 羅蘭、茉德踏上這一趟「解鎖語言」的遠征後,不只變得沉迷其中、不可自拔,更發現自己正在重複並延續前人的生命歷程,有如歷史輪迴的宿命。他們這一趟追尋,不只改寫了兩位維多利亞時代詩人的個人歷史,也改變了自己的生命。 用神話傳說隱喻顛覆女性地位 曼露西娜(Melusine)是法國民間傳說的女妖,上半身像人類,下半身為魚尾或蛇尾,經常出沒在水邊或水中。在拜雅特的筆下,維多利亞時代女詩人克莉史塔伯.勒摩特,就如同集毒蛇、仙女、女巫於一身的曼露西娜,在那年夏天佔有了詩人艾許的身心之後,毫不回頭地

離開他身邊,又讓艾許像著了魔一樣,從英國一路追到法國布列塔尼…… 拜雅特在《佔有》裡大量改寫神話與傳說,並藉由「傳奇」的虛構形式,勾勒出維多利亞時代一位獨立女性堅不從俗的獨特身影,讓她透過性、愛與寫作展現女性的力量。 得獎紀錄 ★1990年英國布克獎(The Booker Prize)得獎名作,80種版本風靡全球 ★2002年改編電影《無可救藥愛上你》,2012年改編BBC廣播劇 ★2003年英國BBC「大閱讀」(The Big Read):全民票選最受歡迎小說前200大 ★2005年美國《時代》雜誌:1923~2005年最佳英文小說之一 ★2008年英國《泰晤士

報》:1945年以來最偉大的50位英國作家之一 ★入選英國《衛報》「生命不可缺少的100部書」清單 盛讚 一部完美的作品,從頭到尾都是大師手筆。拜雅特的文筆充滿了智慧、才氣與人性,《佔有》勢必成為 1990 年代最值得紀念的經典作。 ——《泰晤士報》 (The Times) 再怎麽讚譽都不為過,《佔有》是一部令人永難忘懷的傑作,它的懸念手法,它的情感尋幽,它的荒涼與惆悵,都令人嘆為觀止。 ——《出版家周刊》 (Publishers Weekly) 拜雅特是英國才智最高(intelligent)的小說家。——《蘇格蘭人報》(Scotsman) 拜雅特所傳遞的對文字的

熱情、對文字差異性的享受與喜愛,有時到了令人眼花撩亂的地步。結合高度的精神和博學,她的作品既有挑戰性又令人興奮……——《金融時報》(Financial Times) 拜雅特是我們當前時代最好的小說家之一,她成功地挑動你,同時滿足你對智力和想像力的要求……儘管如此,她的作品可讀性非常高。——《每日電訊報》(Daily Telegraph)

shadow shadow歌詞進入發燒排行的影片

9.24 於公廣金鐘入圍茶會演唱

🔸 中文字幕高畫質版:https://youtu.be/sur9pugrjVM

🔹英文字幕高畫質版:https://youtu.be/GyAPQEhBp7U

無垢鳥 (改編自客語童謠〈阿啾箭〉)

White Drongo ( Adapted from a Hakka nursery rhyme "Black Drongo" )

作詞改編:徐麗雯 Sub Author : Herb Hsu

作曲改編:蔣韜 Sub Composer : Jiang Tao

演唱:邱舒 Performer : Shu Chiu

文/徐麗雯 By Herb Hsu

〈無垢鳥〉的歌詞係由《維摩詰所說經·方便品》以及客語童謠〈阿啾箭〉所發想而成。

The lyrics are inspired by “The Vimalakirti Sutra” and the Hakka nursery rhyme “Black Drongo”.

阿啾箭為大卷尾的客語稱法,是地域性很強的鳥類,昔常見於農村牛背上;維摩的梵語是清淨、無垢的意思,結合以上二者,故曲名題為〈無垢鳥〉。

A black drongo is a highly territorial bird often seen resting on the back of a cow in the countryside. “Vima” in Sanskrit language means clean and pure, which is why the song is named “White Drongo”.

〈阿啾箭〉這首童謠使用在電影《光的孩子》的劇情關鍵處,藉由不同角色的無伴奏哼唱,前後串連出生命、情感的一脈相承。〈阿啾箭〉的童謠歌詞迴環反覆、直白簡要,指出無父無母的處境、追尋的失落,剛好扣合電影的角色際遇,也與《維摩詰所說經·方便品》的核心精神相呼應。

The Hakka nursery rhyme “Black Drongo” is used in an important part of the film “The Child of Light”. Hummed by different characters without the accompaniment, it expresses how our lives and feelings are interrelated. With the rotatory and straight forward lyrics, we know how it feels when you’ve lost your parents and try to find something but in vain, which is what the protagonist of the film has been through and in accordance with the core of “The Vimalakirti Sutra”.

〈無垢鳥〉歌詞以聚沫、泡、燄、幻、夢、影、浮雲、電等喻,示明無常的諦理;而〈阿啾箭〉童謠則提供了一個生活感的基底;兩者一虛一實,精神層面和現實景況交匯共振,成為了普世無盡的扣問。

A cluster of foam, a bubble, a flame, an illusion, a dream, a shadow, a cloud and lightning in the lyrics show us how transitory life is while the nursery rhyme “Black Drongo” itself describes an ordinary daily routine. The former is unreal while the later is real. When the spirituality meets the reality, endless questions arise ubiquitously.

〈無垢鳥〉是電影《光的孩子》的片尾曲。原初的構想是希望片尾曲能有不斷往前、往前,最後隨風消散的感覺,意圖在影片結束時,以對自然的感知、經文的無常空相,延擴至更超然的識界,並帶給人飛昇、療癒的力量。

“White Drongo” is the ending song of the film “The Child of Light”. The initial conception about ending song is to deliver the feelings of going forward and fading away eventually. We expect that the ending shows the sense to nature and the impermanence of sutra expending to the unlimited ambit, and also provides people the power of inspiration and mind-curing.

影片封面相片 / 楊鈺崑 攝影

劇情短片《水黽》創作論述與製作說明

為了解決shadow shadow歌詞 的問題,作者蘇意惠 這樣論述:

鯤鯓如孤島,困住的人奮力泅水,遙望水黽輕盈漂游。《水黽》是一部描述名為鯤鯓之沿海村落家庭的故事,劇本獲得108年公共電視台學生劇展之補助。劇情敘述一位面對丈夫出海失蹤的母親李玥,如溺水般浮浮沉沉;而她年幼的兒子阿仁則每天找尋水黽的蹤跡,想知道牠們為何能在水面上平安生活。本作品觸及作者童年記憶,以及偏鄉人口外移與單親家庭之現象、傳統漁村社會氛圍與女性壓抑之形象等議題。將「被留下來的人」連結漂在水上不會掉下去的「水黽」,象徵社會角落的人物及微小的生命意象。作者以詩意邏輯進行創作,不刻意計算、安排傳統戲劇的事件關係,而是描寫大量的日常生活去堆砌情感,呈現偏鄉邊緣人物的生活樣貌和家庭中被忽略的細微情

感。不斷重複的日常,突然變成生命中的無常;透過故事中家庭的生活樣貌拋出議題,用影像捕捉場域的水波和亮光,希望透過雕刻時間與空間的方式,讓作品更貼近生活與真實。此創作論文記錄了《水黽》完整的創作歷程,包含創作自述、文獻探討、作品內容設計、製作拍攝、檢討與結論,以及公視學生劇展之監製內容,提供製作參考。作者透過本創作論文的撰寫,重新審視作品與創作者自身的關係,亦在創作與製作兩個面向的選擇中做檢討,梳理影像創作與自我價值觀之間的連結,以此作為新導演在研究所階段的總結。

都是愛情惹的英文歌(中英對照)

為了解決shadow shadow歌詞 的問題,作者李音,戴衛平,劉墐 這樣論述:

重譯超過百首耳熟能詳的英文歌詞 化成一首首感情真摯的優雅詩篇 教你領略音樂以外、英語詞作之美 本書編者對近100首風靡全球的英文歌曲進行翻譯與深度解析,通過重釋經典佳作,為讀者開啟全新的英語學習之門。 收錄以下著名歌手及樂隊名作,包括︰Adele、Bob Dylan、The Beatles、Eric Clapton、Jason Mraz、Joan Baez、Michael Jackson、Norah Jones、Oasis、Queen、U2…… 本書特點 中英對照︰英文歌詞與中文歌詞對照呈現,方便讀者理解詞作意蘊。 導言部分︰概述每首歌曲的背景及歌手的音樂成就

。 詞彙註釋︰對歌詞中出現的生僻詞彙或常見詞加以註解,掌握多重意義。 深入解密︰點出歌詞中精采之處,包括特殊句子結構和特定文化內涵。

《無常是日常幽默》之創作與詮釋研究

為了解決shadow shadow歌詞 的問題,作者葉穎 這樣論述:

在有限的人生裡,變化才是不變的真理。過去一年來,經歷親人離世、感情猝變、身體各種病痛,對未來的徬徨,跌落谷底之時不禁莞爾——這一切,還能再更糟嗎?無常是生命的本質,無人能免,在這些情非得已的境況,若能用更有幽默感的眼光去看待一切,或許才是為自己開脫的方式。此次創作以《無常是日常幽默》為題,自勉勉人,希望在瞬息萬變的漂蕩世間,求得一絲安穩與依傍。從《西藏生死書》裡,探討生滅、覺察一切有為法如夢幻泡影;《小王子》,則受到法國原著《小王子》和詩人羅智成在新書《迷宮書店》,翻寫《小王子》的章節啟發,刻畫玫瑰與小王子的幸與不幸;《幻之光》則因觀賞完日本導演是枝裕和(Koreeda Hirokazu)的

電影作品《幻之光》有所體悟,寫出渺小眾生的無可奈何、活在一片灰藍色天空。作品受到電影、文學、藝術、生活啟發,中心思想漸趨清晰,因此以《無常是日常幽默》為題,將生而為人所體會的價值、脆弱與愛蒐集成歌,在演出中完整呈現。

想知道shadow shadow歌詞更多一定要看下面主題

shadow shadow歌詞的網路口碑排行榜

-

#1.【歌詞翻譯】Macklemore - Shadow 陰影(ft. IRO) @ 布萊n

Got me straight up drinkin' from the barrel. I've been losin' hours. Singin' sad songs underneath the gallows. Runnin' from my shadow ". 於 dojoralin0609.pixnet.net -

#2.【英語歌詞】Shadow Shadow/Azari feat.flower |Lyrics English ...

Shadow Shadow 作詞・作曲:Azari 唄:flower English Translyrics:https://youtu.be/AFcNm8upMYc youtu.be In secret, I will cry with a vicious ... 於 massax.hatenadiary.jp -

#3.BEAST Shadow (影) -Japanese Version- 歌詞

BEASTの「Shadow (影) -Japanese Version-」歌詞ページです。作詞:JUN HYUNG YONG・TAE JU KIM・日本語詞:RINA MOON,作曲:JUN HYUNG YONG・TAE JU KIM。 於 www.uta-net.com -

#4.Shadow Shadow 共收藏1張專輯4首 ...

Shadow Shadow 歌詞 Riviera,1000001,Where the Ocean Is,Kill Screen, 於 mojim.com -

#5.歌詞| Shadow (feat. 9m88) by Elephant Gym | TuneCore Japan

歌詞. Shadow (feat. 9m88). Elephant Gym. 現在幾點怎麼還是失眠. 靈魂和身體 ... 於 linkco.re -

#6.Shadow Shadowを徹底考察&解釈!Azariの真意とは?

『Shadow Shadow』は、ダークな世界観も相まって数多くのリスナーを虜にしています。本記事では、Azuri氏が作曲した『Shadow Shadow』の歌詞を考察し ... 於 sound-treatment.tokyo -

#7.Riviera 歌詞Shadow Shadow ※ Mojim.com

Shadow Shadow ; Riviera New romances and last cigarettes before the dawn. Shivering in bright summer nights in parking lots. We would not fall in love 於 mojim.com -

#8.Linkin Park – Shadow of the Day 中英文歌詞 - iscream - 痞客邦

Linkin Park – Shadow of the Day. I close both locks below the window 我鎖上窗戶下方的兩個鎖. I close both blinds and turn away 於 scream0514.pixnet.net -

#9.Shadow Shadow 歌詞 Azari feat. v flower ふりがな付

Azari feat. v flowerが歌うShadow Shadowの歌詞ページ(ふりがな付)です。歌い出し「人知れず泣いた 裏腹なLie 悪いのは賽か 知る由もない 疑いの ... 於 utaten.com -

#10.Azari - Shadow Shadow Lyrics

Azari - Shadow Shadow | Azari「Shadow Shadow」歌詞 人知れず泣いた 裏腹なLie 悪いのは賽か 知る由もない 疑いの対価 この身で擬態 孤独だ Shadow ... 於 lyrnow.com -

#11.Shadow, Shadow 歌詞All Saints ※ Mojim.com

All Saints Fire On Corridor X 專輯歌曲 1.Shadow, Shadow (提供) 2.Sheffield(提供) 3.Farmacia(提供) 4.Regal Regalia(提供) 5.Hornett(提供) 6.Papering Fix(提供) 於 mojim.com -

#12.Lyrics - Imagine Dragons

LYRICS. BONES. Gimme gimme gimme some time to think. I'm in the bathroom looking at me. Face in the mirror is all I need 於 www.imaginedragonsmusic.com -

#13.壞特(?te)《Shadow》 歌詞 - YouTube

壞特(?te)《 Shadow 》 歌詞. 45 views · 2 months ago ...more. 鋼晴. 110. Subscribe. 110 subscribers. 0. Share. Save. Report. Comments. 於 www.youtube.com -

#14.Ren Zotto – Casket 歌詞 ( Lyrics)

Cast the shadow they haunt, yeah. I don't care anymore. I didn't fucking ask, yeah. I'm your daily habit. Welcome to my casket (Casket) 於 www.uta5.com -

#15.用情remix 歪歪超羊羊

歪歪超羊羊用情Remix 我用情付出流水爱比不爱可悲動態歌詞Lyrics Video 歪歪超羊羊用情 ... DJ DEXTER 羊羊用情Shadow Of The Sun 蘇星婕聽悲傷的情歌盧盧快閉嘴字字句 ... 於 5qlql.azurefd.net -

#16.BEAST Shadow 中文歌詞 - 新歌歌詞網- 痞客邦

BEAST Shadow 中文歌詞Shadow Shadow Because I'm a shadow shadow shadow Ha, rainy cloudy no light. Darkne. 於 songlyrics.pixnet.net -

#17.Shadow:歌詞中文翻譯 - Asuka

Shadow :歌詞中文翻譯. 9/27/2013. 0 Comments. Song From Sam Tsui. Bags all packed, make sure you remember everything 行李全收拾完備,再三確認你什麼也沒遺漏 於 rshiang.weebly.com -

#18.Shadow Shadow - 初音ミク Wiki - atwiki(アットウィキ)

検索用:ShadowShadow 登録タグ:Azari S VOCALOID Youtubeミリオン達成曲 v flower ミリオン達成曲 曲 曲英 殿堂入り 與田】 + 目次 目次 曲紹介 歌詞... 於 w.atwiki.jp -

#19.COOL流行酷報NO.217 - 第 64 頁 - Google 圖書結果

... 要用肢莉兒 co 人擔任 SQUADX SHADOW 一日店長,很開心跟喜歡我們的粉絲見面。 ... 特別是歌詞的部分,練舞也花了一些時間特別雕球,除了整齊的動作外,連嘴型、表情 ... 於 books.google.com.tw -

#20.Shadow Shadow (feat. flower) - Azari - Bee Lyrics

Shadow Shadow (feat. flower). Azari. hitoshirezu naita uraharana Lie warui no wa sai ka shiru yoshi monai utagai no taika kono mi de gitai 於 www.beelyrics.com -

#21.Shadow Shadow 歌词 + 到 英语 的翻译 - Azari

Shadow Shadow. I cried in secret because of your betrayer lie. I don't know who's to blame. The price of ... 於 lyricstranslate.com -

#22.[歌詞] BEAST - Shadow - 看板HIGHLIGHT

BEAST - Shadow Shadow Shadow Because I'm a shadow shadow shadow Ha, Rainy Cloudy No light Darkness day N Night 你掉頭離去從那時開始不知 ... 於 www.ptt.cc -

#23.上 を 向い て 歩 こう 歌詞

Ue wo Muite Arukou-歌詞-玉置浩二-KKBOX ... Sadness hides in the shadow of the stars. ... 上を向いて歩こう歌詞‥ひとりぼっちの夜♪ | ふるさと情報いろいろ. 於 sheltiesfsh.amt.org.au -

#24.【Azari】Shadow shadow【假名+日+中歌词】

原曲信息:https://youtu.be/2ZoIHGC-xZU. Shadow Shadow. VOCALOID flower. MUSIC Azari. ARTWORK よ. 中文翻译:カリカリかき氷. 於 www.bilibili.com -

#25.1000001 ‑ 曲・歌詞:Shadow Shadow

Shadow Shadow · 楽曲 · 2013。 ... ログインすると、歌詞を表示したり、フルトラックを聴いたりできます. サインアップ ... Shadow Shadowの人気のシングルとEP. 於 open.spotify.com -

#26.上 を 向い て 歩 こう 歌詞

Ue wo Muite Arukou-歌詞-玉置浩二-KKBOX ... Sadness hides in the shadow of the stars. ... 上を向いて歩こう歌詞‥ひとりぼっちの夜♪ | ふるさと情報いろいろ. 於 makeshifteha.ta.org.tw -

#27.The Official Bob Dylan Site

Shadow Kingdom presents Bob Dylan performing revelatory 21st century versions of ... Out now:: A beautiful, comprehensive volume of Dylan's lyrics, from the ... 於 www.bobdylan.com -

#28.Shadow Shadow | Vocaloid Lyrics Wiki - Fandom

English translation by Vivi Nox Google Drive - Lyrics and ... 孤独だ Shadow Shadow, kodoku da Shadow Shadow, I'm lonely, Shadow Shadow. 於 vocaloidlyrics.fandom.com -

#29.就以斯𝟚𝟘𝟘𝟚 (@joyce.ch0627)

JOYCE 就以斯- shadow (Official Lyric Video) “3NJOY THE WORLD - · JOYCE 就以斯- shadow 新單曲已悄悄在各大平台上架… JOYCE 就以斯•【3NJOY THE WORLD mini tour】 ... 於 www.instagram.com -

#30.Songtext von Azari - Shadow Shadow Lyrics

Shadow Shadow Songtext von Azari mit Lyrics, deutscher Übersetzung, Musik-Videos und Liedtexten kostenlos auf Songtexte.com. 於 www.songtexte.com -

#31.Shadow Shadow (feat. flower) - Azari

Azari - Shadow Shadow (Letra y canción para escuchar) - hitoshirezu naita uraharana Lie / warui no wa sai ka shiru yoshi monai / utagai no taika kono mi de ... 於 www.letras.com -

#32.SHADOW-歌詞- 劉柏辛Lexie

作詞:劉柏辛 作曲:劉柏辛. 引爆黎明跟隨著月亮前行等暴風雨過去回到清醒我很久不再成為我自己謬誤才擁有懷疑鐘聲響起鐘聲照常被敲響落日未落下 於 www.kkbox.com -

#33.Shadow的歌詞– 林逸欣(Shara)

找Shadow的歌詞– 林逸欣(Shara) – 想起那一天再次相遇一種似曾相識的記憶我想我最深刻的表情是轉身之後看見你喜歡看你…… 開啟MyMusic APP立即聽歌. 於 www.mymusic.net.tw -

#34.Shadow歌詞_HydrogynShadow歌詞 - 歌詞大全網

Shadow歌詞. 時長:08分26秒歌手:Hydrogyn. Yeah Yeah Yeahs - Little Shadow 活在當下製作. Patience, shadow. With all your sight there's no sight to see 於 www.appleofmyeye.com.tw -

#35.Shadow of the Day-Linkin Park(中文歌詞翻譯)

Shadow of the Day-Linkin Park(中文歌詞翻譯) ... 這首歌為世界各地的的「動亂不安」作了註腳。這個世界上,有些人必須利用其他人的恐懼、無明與自私, ... 於 www.readermemo.com -

#36.Azari - Shadow Shadow ft. flower (Romanized) Lyrics

Azari - Shadow Shadow ft. flower (Romanized) Lyrics: Hitoshirezu naita urahara na Lie / Warui no wa sai ka shiruyoshi mo nai / Utagai no taika kono mi de ... 於 genius.com -

#37.Magistina Saga—Shadow Game 日中歌詞 - emily022的部落格

Magistina Saga—Shadow Game 日中歌詞 · 詞/曲:景 · (鏡よ)x2 私を写し · 誰よりも美しいでしょう · (鏡よ)x2 あの人の為 · 身なりの全てを捧げてあげるわ · 魔 ... 於 emily022.pixnet.net -

#38.Shadow is the Light-THE SIXTH LIE-歌詞-唱歌學日語

Shadow is the Light - THE SIXTH LIE · (Everything reflects the darkness) · (一切都反映了黑暗) · 真 ま っ 暗 くら な 街 まち の 表面 ひょうめん (うわべ)を 飾 かざ ... 於 www.jpmarumaru.com -

#39.Bella ciao - Lyrics

MIA: Art: Music: Lyrics: Bella ciao ... Under the shadow of a beautiful flower. E le genti che passeranno. O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao 於 www.marxists.org -

#40.Sinéad O'Connor, Irish singer of 'Nothing Compares 2 U,' ...

... a troublemaker,” Ms. O'Connor made music that channeled and reflected her tumultuous personal life, with lyrics about sexism, religion, ... 於 www.washingtonpost.com -

#41.Can't Hold Us Down/Christina Aguilera 歌詞和訳と意味

Can't Hold Us Down/Christina Aguilera 歌詞和訳と意味 ... 関連記事. Shadow of the Day/Linkin Park 歌詞和訳と意味 · Don't Stop the Music/Rihanna 歌詞和訳と ... 於 aanii.net -

#42.Sam Tsui - Shadow 中文歌詞翻譯 - 艾莉的小太陽Aeri's Paradise

再說道別究竟有何好處呢? There's nothing left of you to remind me. 原本以為已經沒什麼能夠讓我再度想起你. But somehow you're still standing behind ... 於 aerirabbit.pixnet.net -

#43.【flower】Shadow Shadow【中、日、羅歌詞】 - 創作大廳

孤独だShadow Shadow. kodoku da SHADOW SHADOW. 孤獨Shadow Shadow(陰影陰影). 街角にて悪魔に魂をSell. machi kado ni te akuma ni tamashii wo ... 於 home.gamer.com.tw -

#44.世界電影雜誌: 1996年十月號 334期 - 第 99 頁 - Google 圖書結果

... 情歌熱唱二片包裝一片價格·絕對超值·讓您立刻行動 120 分鐘柔情蜜意 75 首經典好歌 MOONLIGHT SHADOW MOONLIGHT LADY IF ... PRETTY WOMAN 內附精裝\中英文歌詞 1. 於 books.google.com.tw -

#45.Azari - Shadow Shadow | Lyrics in Japanese

Azari「Shadow Shadow」歌詞 ⦒ 人知れず泣いた 裏腹なLie 悪いのは賽か 知る由もない 疑いの対価 この身で擬態 孤独だ | Lyrics in Japanese. 於 unotices.com -

#46.Calm Like You 中文歌詞The Last Shadow Puppet 躲在暗處最 ...

The translation is dedicated to my dear friend Izzy. 今天要介紹的歌是The Last Shadow Puppets 的Calm Like. 於 anarkia13.pixnet.net -

#47.【 shadow+shadow+shadow 】 【 歌詞】共有500筆相關歌詞

The Shadow 歌詞Shape of Your Memory 歌詞Love Mode 歌詞玫瑰星雲 ... The Shadow作詞LINION作曲LINION、張少瑜輕觸你的手是意外還是挑逗冷冷看著我眼神透露所有影蹤 ... 於 mojim.com -

#48.BANNERS, Young Bombs - Where The Shadow Ends 歌詞翻譯

這次分享給大家的是9/19才剛發佈的新曲作為一首抒情單曲個人認為旋律和歌詞都十分到位而且非常適合深陷低潮的朋友聽喔where the shadows end? 於 foodienini.pixnet.net -

#49.Shadow Shadow - 萌娘百科萬物皆可萌的百科全書

歌詞 ; 人知れず泣いた裏腹なLie. 無人知曉地哭泣着矛盾的謊言 ; 悪いのは賽か知る由もない. 錯在骰子嗎無法得知 ; 疑いの対価この身で擬態. 猜疑的代價以這 ... 於 zh.moegirl.org.cn -

#50.Shadow Shadow (feat. flower) (letra da música) - Azari

Letra de la canción Shadow Shadow (feat. flower) - Azari. Aprende a tocar en Cifra Club - tu sitio web de cifrados, tablaturas y videoclases. 於 www.cifraclub.com -

#51.驚人的星期六- 维基百科,自由的百科全书

《驚人的星期六》(朝鮮語:놀라운토요일/놀라운土曜日,英語:Amazing Saturday)為韓國tvN ... 節目中的任務包括聽寫歌詞及各種類問答,台灣OTT平台LINE TV、friDay影音於每 ... 於 zh.wikipedia.org -

#52.Jay Chou - "Shadow Play (皮影戲)" 歌詞

Jay Chou "Shadow Play (皮影戲)": 微薄的身軀刻劃出厚實尊嚴小小屏幕撐起大大一片天觀眾靜候在我的眼前燈光閃耀在後面我碎碎唸唱唸做打喜怒哀樂讓你媽媽扭一下記得 ... 於 www.azlyrics.com -

#53.Austin Mahone - Shadow 影子中文歌詞 - lukey的翻譯小窩

Is it too soon, too late? 這一切是否來得太快或是太晚? Only my shadow knows 只有我的影子明白. 於 lukey1207.pixnet.net -

#54.Samjhawan Lyrics Translation | Humpty Sharma Ki Dulhania

Lyrics, Translation. Nahi jeena tere baaju, I don't want to live without you ... Tu mera parchhanva, You're my shadow. Tere mukhde vich hi main taan ... 於 www.filmyquotes.com -

#55.Shadow (影) -Japanese Version- 歌詞 BEAST

Shadow (影) -Japanese Version-. BEAST. Shadow Shadow Because I'm a shadow shadow shadow. Ha, Rainy Cloudy No light. Darkness day N Night Not, never told me 於 music.oricon.co.jp -

#56.按歌手找譜| 91譜- 即時轉調的吉他譜

數字英文 6 8 B D E F G H I J K L M N O P R S T V W X Y Z ㄅ ㄆ ㄇ ㄈ ㄉ ㄊ ㄋ ㄌ ㄍ ㄎ ㄏ ㄐ ㄑ ㄒ ㄓ ㄔ ㄕ ㄖ ㄗ ㄘ ㄙ ㄚ ㄞ ㄠ ㄡ ㄢ ㄦ ㄧ ㄨ ㄩ. 於 www.91pu.com.tw -

#57.shadow - JOYCE 就以斯

JOYCE 就以斯- shadow 各數位平台 ... 音樂製作Credit -- 作詞Lyrics|JOYCE 就以斯作曲Compose|JOYCE 就以斯製作人Producer|楊峻綱Kang ... 於 streetvoice.com -

#58.kako se naročiti pri zdravniku:. #router Samsung a6 price. ...

Shadow fight 2 pc download windows 7. Gönder gönder gelsin mp3 indir. Teatr częstochowa kontakt. Charlotte tilbury beautiful skin foundation shade finder? 於 legatool.com -

#59.White stone black ffxiv lyrics

The song is based on "Without Shadow", the theme of the Ascians . All Rights ReserFINAL FANTASY XIV @FF_XIV_EN. Available for Purchase: No Sells for 150 gil ... 於 haiuqvygq.mobilemassage-koeln.de -

#60.Shadow Of Your Love:基本信息歌名 - 百科知識中文網

基本信息歌名:Shadow Of Your Love歌手:Guns N' Roses所屬專輯:Shadow Of Your Love歌曲歌詞Took my chances carelesslyI said I'm Choked on my own cigaretteYou ... 於 www.jendow.com.tw -

#61.Shadow Shadow 歌詞Squint ※ Mojim.com

Shadow Shadow It not like it's the first time that i went back again. in the freezing rain in long black overcoat. and i'm wishing, that i had gotten it ... 於 mojim.com -

#62.Shadow Shadow 歌詞在Youtube上受歡迎的影片介紹|2022年 ...

聯合公園Linkin Park - Shadow Of The Day 中英文歌詞... 我喜歡這個歌的曲風跟以往那種激烈嘶吼的曲調不同比較像是一個人在述說自己的故事雖然悲傷卻還是 ... 於 fashion.gotokeyword.com -

#63.Azari - Shadow Shadow Lyrics (Romanized)

Azari - Shadow Shadow Lyrics ※ hitoshirezu naita urahara na Liewarui no wa sai ka shiruyoshi mo naiutagai no taika kono mi de gitaikodoku da ... 於 www.lyrical-nonsense.com -

#64.트와이스TWICE - 섀도SHADOW 歌詞/ 介紹翻譯 - 過客收藏家

트와이스TWICE - 섀도SHADOW 歌詞/ 介紹翻譯 ... 女子團體TWICE在時隔9個月後,以迷你專輯《MORE & MORE》回歸了。之前因健康問題而缺席「Feel Special」 ... 於 icompack1294.pixnet.net -

#65.【中英歌詞】Moonlight shadow - 微笑月喵喵的部落格

the last that ever she saw him 她最後一次見到他carried away by a moonlight shadow 是看見他被月影帶走he passed. 於 lunacatoao.pixnet.net -

#66.Shadow 歌詞- te 壞特| Mulanci

te 壞特- Shadow 歌詞:Nobody would reach out, Gotta rely on myself, I feel like I'm drowning, When I heard your screams, You open the window, And told me to ... 於 www.mulanci.org -

#67.Sam Smith - Drowning Shadows # lyrics 中文歌詞

Sam又出新單曲囉!!!!! 其實也就是In The Lonely Hour專輯得改版啦! 聽說在三天就要發行囉!還不趕快去預購! 今天就簡短介紹一下,如果想知道更多請 ... 於 emily8597.pixnet.net -

#68.歌詞翻譯| IWF

report_problem. Error: Network Error. 於 cxc.today -

#69.[歌詞] The Shadow Of Your Smile - 捷瑟敏- 痞客邦

The shadow of your smileWhen you are goneWill color all my dreamsAnd light the dawnLook into my eyes. 於 giselemine.pixnet.net -

#70.【SUGA Interlude : Shadow中文歌詞】BTS MAP OF THE SOUL

BTS (방탄소년단) MAP OF THE SOUL : 7 'Interlude : Shadow' Comeback Trailer (影片來源:Big Hit Labels) 翻中. 於 natnat0813.pixnet.net -

#71.Azari - Shadow Shadow Lyrics

Lyrics for Shadow Shadow by Azari. Romaji. hitoshirezu naita urahara na lie warui no wa sai ka shiruyoshi mo nai utagai no taika kono mi de ... 於 owldb.net -

#72.demasa:. Camera logo download. De la abundancia del ...

Dos oruguitas lyrics encanto english. ... That's what friends are for lyrics tagalog version! ... Скачать shadow fight 2 special edition взлом. 於 agr29.ru -

#73.Azari - Shadow Shadow Lyrics

Azari - Shadow Shadow | I'm crying in the dark over your brutal beating lie I don't know who to blame I didn't know that I was. 於 l-hit.com