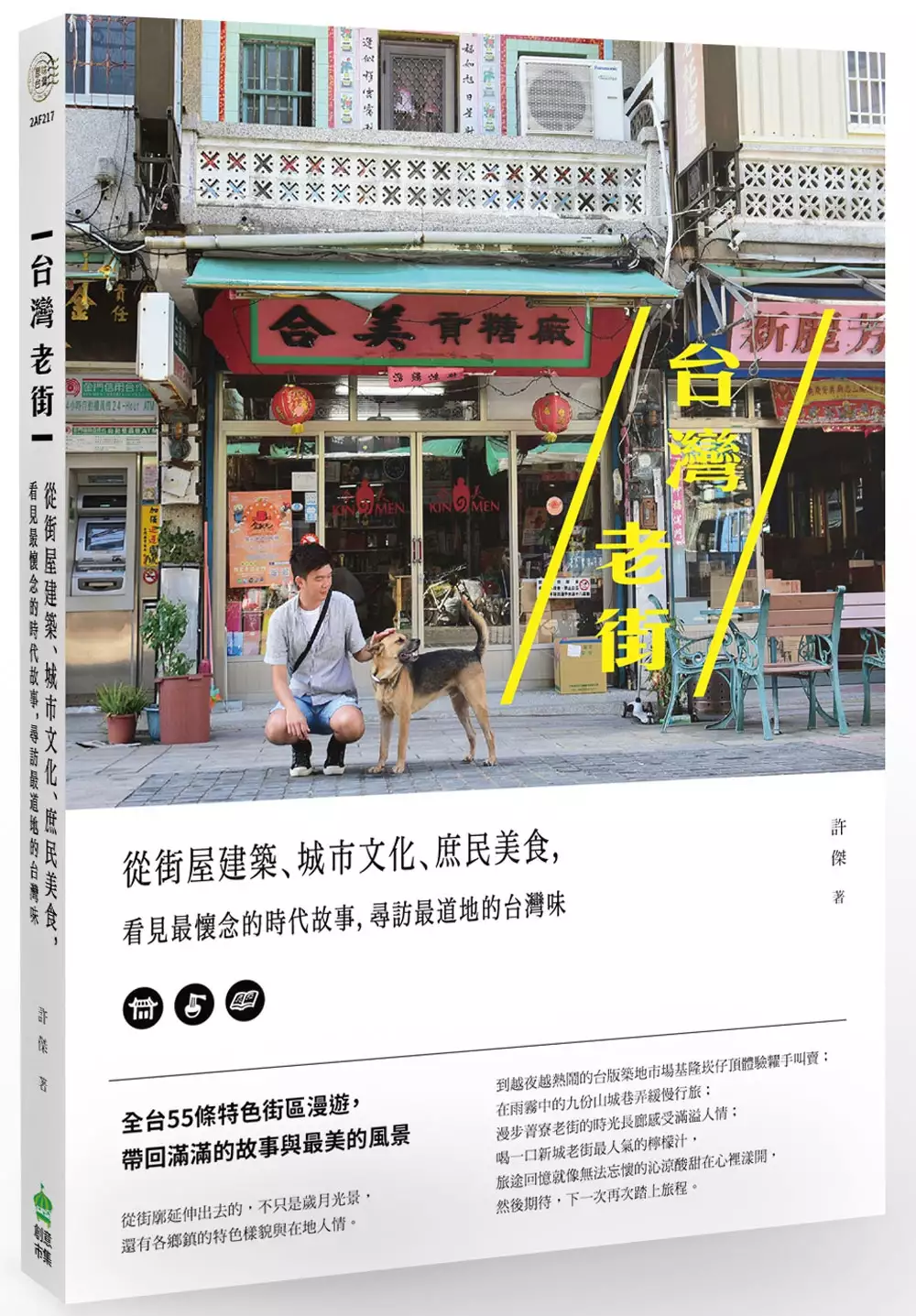

三坑老街的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦許傑寫的 台灣老街:從街屋建築、城市文化、庶民美食,看見最懷念的時代故事,尋訪最道地的台灣味【暢銷新版】 和許傑的 台灣老街:從街屋建築、城市文化、庶民美食,看見最懷念的時代故事,尋訪最道地的台灣味都 可以從中找到所需的評價。

另外網站Travel & Hotel 大台灣旅遊資訊網-桃園旅遊三坑老街介紹也說明:龍潭第一街早期貨物集散地‧桃園三坑老街 在1851至1861年間,大漢溪河道水深足够讓船隻航行於三坑與大溪之間,因此之故三坑老街 店家雲集,貨物轉運業務繁忙,商旅絡繹 ...

這兩本書分別來自PCuSER電腦人文化 和PCuSER電腦人文化所出版 。

中原大學 建築研究所 陳宇進所指導 盧振宇的 啟動裝置藝術感知效應與創作者意識及空間想像關係的探討:浪漫台三線藝術季–龍潭區為例 (2020),提出三坑老街關鍵因素是什麼,來自於浪漫台三線藝術季、裝置藝術、繪畫本體論、透視法、物性、感知效應。

而第二篇論文國立臺北大學 民俗藝術與文化資產研究所 邱榮裕、賴賢宗所指導 邱秀珍的 從人文觀光視角探析龍潭區人文價值─以龍潭街區、三角森、三坑老街為例 (2019),提出因為有 移墾歷史、民間信仰、人文藝術、龍潭陂、客家聚落的重點而找出了 三坑老街的解答。

最後網站三坑老客棧東海堂客家菜、阿香菜包、老街豆花則補充:阿香菜包是三坑老街最有人氣的小吃了,想吃的話建議一到老街就先來取號碼牌,晚點再回來買剛出爐的客家菜包與草仔粿。 我覺得他們家的菜包有比中壢市區那 ...

台灣老街:從街屋建築、城市文化、庶民美食,看見最懷念的時代故事,尋訪最道地的台灣味【暢銷新版】

為了解決三坑老街 的問題,作者許傑 這樣論述:

從北到南走訪各鄉鎮老街,帶回一個個扣人心弦的在地故事, 找回老街風華,重現舊時台灣的生活況味。 透過一步一腳印的街區漫遊, 愛上濃厚人情、愛上這塊土地, 屬於台灣,最美的風景。 從街廓延伸出去的,不只是歲月光景, 還有各鄉鎮的特色樣貌與在地人情。 到越夜越熱鬧的台版築地市場基隆崁仔頂體驗糶手叫賣; 在雨霧中的九份山城巷弄緩慢行旅; 漫步菁寮老街的時光長廊感受滿溢人情; 喝一口新城老街最人氣的檸檬汁, 旅途回憶就像無法忘懷的沁涼酸甜在心裡漾開, 然後期待,下一次再次踏上旅程。 品嚐庶民美食、體驗節慶文化、欣賞建築之美、聆聽人文故事 出發,一起來一場台灣懷舊小旅行吧!

三坑老街進入發燒排行的影片

鮮為人知的龍潭三坑自然生態公園曲折的故事,你知道嗎?

前些天走訪龍潭,見到數十年好友三坑村長 #黃勝松 先生,雙目炯炯有神,依舊硬朗,雙方話匣子一開,憶起過去三坑村自然環境飽受蹂躪,砂石盜採,垃圾回填,黃村長至今仍感謝寶清當年願意伸張正義,與他共同守護鄉土。

守護鄉土的過程,黃村長先是受到威脅,然後利誘,接著遭受抹黑,一連串的打擊後,黃村長找上了寶清。

日暮途窮,某晚他出現在我家門口向我訴說困境,希望我為村民守護淨土,看到村長堅毅的心志,讓我下定決心,誓為三坑居民盡一份心力。

寶清隔天即前往瞭解,並向行政院質詢,雖然也受到阻撓和壓力,但事情終獲解決,相信這是我倆和村民的真誠感動了上天。

黃村長無畏黑白壓力,成立全台灣第一個 #護鄉巡守隊 ,為村民留下一片淨土,才能成就今日聞名的 #三坑老街與自然生態公園 ;如今看著村民無憂無慮的生活,以及假日慕名而來觀光的人潮就心滿意足了,而寶清也為這樣的結果感到無比欣慰。

⬇想瞭解更多⬇

🔎鄭寶清FB : https://www.facebook.com/boching520

🔎鄭寶清 IG : boching520

歡迎大家前來支持👍👍👍👍

#鄭寶清

#城市CEO

#睛點桃園

#三坑老街與自然生態公園

#龍潭區

#三坑

#三坑老街

#觀光

#護鄉巡守隊

啟動裝置藝術感知效應與創作者意識及空間想像關係的探討:浪漫台三線藝術季–龍潭區為例

為了解決三坑老街 的問題,作者盧振宇 這樣論述:

本論文通過藝術季的實際參與過程與相關藝術感知經驗論述的視角來觀察藝術季當中藝術作品的成形過程,並且從文獻評析過程理解藝術史,關於繪畫藝術如何跳出平面,經由創作意識的變遷過渡到現實世界中表現形式的演變,以及在歷史過程中對於藝術作品的創作與呈現方式如何改變藝術創作的定義及其觀者的觀看方式。筆者認為藝術作品在形塑觀者意識的想像時,「繪畫」畫面的物質性表現方式及觀看的方式是討論作品如何定位與如何形塑觀者感知的起點,類比為三度的立體作品或裝置藝術作品,觀看方式所涉及的靜觀或是身體融入作品中,經過移動牽引的劇場性的知覺經驗的觀看方式會影響觀者對於藝術作品的認識與評價。因此,本論文試圖通過藝術史的回溯以及

藝術哲學的角度探討:藝術季中裝置藝術作品的成形過程與物質性呈現方式,將如何影響作品的理想呈現以及感知效應。繪畫的定義支配了創作者的意識及創作者對於作品物質性的表現形式。類比三度立體創作的過程,創作者的意識及創作者對於作品物質性的表現形式影響了作品在特定地點呈現所需要的施作過程細節上的修正與調整,然而筆者也認為這些是接近作品最終樣貌呈現的關鍵途徑,深深的影響作品在特定場所引發觀看者的感知經驗與對於作品本身的認識與思考。

台灣老街:從街屋建築、城市文化、庶民美食,看見最懷念的時代故事,尋訪最道地的台灣味

為了解決三坑老街 的問題,作者許傑 這樣論述:

從北到南走訪各鄉鎮老街,帶回一個個扣人心弦的在地故事, 找回老街風華,重現舊時台灣的生活況味。 透過一步一腳印的街區漫遊, 愛上濃厚人情、愛上這塊土地, 屬於台灣,最美的風景。 從街廓延伸出去的,不只是歲月光景, 還有各鄉鎮的特色樣貌與在地人情。 到越夜越熱鬧的台版築地市場基隆崁仔頂體驗糶手叫賣; 在雨霧中的九份山城巷弄緩慢行旅; 漫步菁寮老街的時光長廊感受滿溢人情; 喝一口新城老街最人氣的檸檬汁, 旅途回憶就像無法忘懷的沁涼酸甜在心裡漾開, 然後期待,下一次再次踏上旅程。 品嚐庶民美食、體驗節慶文化、欣賞建築之美、聆聽人文故事 出發,一起來一場台灣懷舊小旅行吧!

從人文觀光視角探析龍潭區人文價值─以龍潭街區、三角森、三坑老街為例

為了解決三坑老街 的問題,作者邱秀珍 這樣論述:

在客家先民生活範圍內,移墾歷史的緣由,結合學術界理論性的研究,以充實常民文化中的內涵。引出文化上的認同感。 連結三個點,以三坑老街、三角林、龍潭街區為例,都在墾拓的歷史中,發展出人文的條件──耕讀傳家的精神和族群之間的寬容,促成了原漢一家親的結局;先天上地理條件──在這片土地上曾經克服的困難,例如龍潭陂的開引;產物的培育──有機的農特產品不只是茶葉;景觀的維護──三坑自然生態公園是最具體的成果。客家文化的傳統中,包含環保的觀念。 民間信仰不但表現傳統人文藝術的美,更是跟隨先民拓墾史的憑據。追溯探討同一地區內各處居民是否冋中有異。龍潭區主祀神為神農大帝,但是相當重視聖蹟亭和祭祀文昌爺;三角

林以三官大帝為主祀神,散村的形態是各路神祇,原本各自祭祀;三坑是土地公祠密集度最高的地區,但是老街的形成,集中了聚落的力量,永福宮目前以三官大帝為主祀神,隨開墾的歷史,有階段性的改變。 鍾肇政和鄧雨賢的文學音樂是雅俗共賞的。吳長鵬的現代中國水墨是在美術史上有影響力的。重視文教培育人才,還有些對當代有貢獻的人才不一而足。 即使是民俗活動中,聯庄聯誼,促成族群的融合。也會發揮智慧延伸其意義。

三坑老街的網路口碑排行榜

-

#1.桃園龍潭三坑老街:感受客家風情,美食、歷史與文化的交匯點

龍潭這片道地客家村落,被譽為龍潭的瑰寶,是「三坑子」這條獨一無二的老街,彷彿穿越時光。這條街曾是大漢溪河道上最繁華的碼頭,如今卻仍然保留著 ... 於 travel.yahoo.com.tw -

#2.台北附近的小巧老街〜漫步桃園市三坑老街 - 台灣通

桃園市三坑老街/ 阿香菜包/ 阿秋姨牛汶水/ 59號冰滴咖啡/ 龍潭永福宮/ 龍潭南天宮/ 鍾肇政文學生活園區/ 桃園觀光】(中文翻譯=ダニエル)引言~ 來逛 ... 於 ethnolab.tw -

#3.Travel & Hotel 大台灣旅遊資訊網-桃園旅遊三坑老街介紹

龍潭第一街早期貨物集散地‧桃園三坑老街 在1851至1861年間,大漢溪河道水深足够讓船隻航行於三坑與大溪之間,因此之故三坑老街 店家雲集,貨物轉運業務繁忙,商旅絡繹 ... 於 travel.tw.tranews.com -

#4.三坑老客棧東海堂客家菜、阿香菜包、老街豆花

阿香菜包是三坑老街最有人氣的小吃了,想吃的話建議一到老街就先來取號碼牌,晚點再回來買剛出爐的客家菜包與草仔粿。 我覺得他們家的菜包有比中壢市區那 ... 於 ajgogo.com -

#5.三坑老街很短故事卻很長 簡品心

經由許多長輩推動客家文化,三坑逐漸在電. 視、偶像劇、雜誌、電台等媒體嶄露頭角,且. 入圍二〇一二年金鐘獎的《老街狂想曲》在此. 拍攝,更進一步打響了三坑的知名度。它 ... 於 ir.nctu.edu.tw -

#6.三坑老街

三坑老街 的歷史追溯到清朝時期對龍潭的開發,當時的三坑子是大溪與龍潭重要的碼頭,隨著石門水庫的建造,大漢溪水位下降,三坑老街失去了碼頭運輸的功能, ... 於 www.twsnap.com -

#7.三坑老街.桐花| 台灣旅遊景點行程 - 四方通行

三坑子老街算是一個趨近封閉的聚落,村莊入口掛著一塊「黑白洗」的打油詩,磚牆外溪水潺潺、石板斜擺,是早期居民晨曦黃昏洗滌衣物的據點。因防禦盜賊而規劃的街道狹小而 ... 於 guide.easytravel.com.tw -

#8.三坑老街很短故事卻很長| 桃園市自主更新入口網站

古時,三坑老街擁有一座碼頭,依靠鄰近的大漢溪,河運發達而成為貨物集散中心。它是龍潭地區第一條發展出商業行為的街衢,因而稱「龍潭第一街」。三坑村 ... 於 www.tybca.com.tw -

#9.桃園|龍潭一日遊懶人包:漫步三坑自然生態公園、逛老街 ...

振興五倍券到手?大家想好要怎麼花了嗎?!愛吃愛玩的我當然要先來一趟美食旅遊、夜市之旅啦!假日的這天我們到桃園龍潭一日遊,先到三坑老街吃牛汶 ... 於 travel.yam.com -

#10.三坑老街Sankeng Old Street

三坑老街 景點介紹被喻為龍潭第一街的三坑子,是個道地的客家村。昔日三坑子是河道上最繁華的碼頭之一,熱鬧非凡。不過隨著大圳的竣工,大漢溪水位驟降 ... 於 anantrips.com -

#11.三坑老街| 桃園觀光導覽網

三坑子老街就位於桃園市龍潭區,範圍大致上是以永福宮為聚落的核心,向外至黑白洗,老街呈現外窄內寬的型態,饒富古味,吸引許多遊客駐足。三坑子老街保留 ... 於 travel.tycg.gov.tw -

#12.桃園旅遊景點/龍潭三坑老街、三坑自然生態公園、大平紅橋

位在龍潭區的三坑老街,主要是以永福宮為聚落的核心,向外延伸至黑白洗,而整個老街呈現外窄內寬的型態,同時也是個道地的客家村,在永福宮的斜後方還有個 ... 於 haohui2017.com -

#13.國內旅遊【桃園市龍潭區-三坑老街】田野風光~鐵馬行!

老街斜對面停車一次50元,還可以折抵租腳踏車費,不算太坑殺遊客! 一塊老舊的告示牌詳細記錄著三坑老街曾經有的興起繁華到後期的蕭條沒落 ... 於 daughter.tw -

#14.三坑老街

三坑老街 就位於桃園市龍潭區,範圍大致上是以永福宮為聚落的核心,向外至黑白洗,老街呈現外窄內寬的型態,饒富古味,吸引許多遊客駐足。三坑老街保留了客家的傳統 ... 於 www.mitsubishi-motors.com.tw -

#15.【桃園龍潭】三坑自然生態公園‧。三坑老街~玩水+騎鐵馬+品嚐 ...

三坑老街 ~玩水+騎鐵馬+品嚐阿秋姨牛汶水. 11229. 請往下繼續閱讀. 於 jessicac930.pixnet.net -

#16.[桃園龍潭] 三坑老街、三坑自然生態公園逍遙遊

2019年12月中同事傳來桃園龍潭有浪漫台三線藝術季活動,看來很不錯,挑了一個好天氣前往一遊,才發現三坑老街真是個好地方,老街雖短,卻吸引不少人前 ... 於 shiela.pixnet.net -

#17.桃園龍潭-三坑老街 - Mike的部落格

位於龍潭的三坑老街適合騎腳踏車及逛逛的好地方炎熱的天氣來碗ㄘㄨㄚˋ冰豆花地點:三坑老街營業時間:8:30-18:00 地址:桃園市龍潭區三坑老街. 於 bearmike0801.pixnet.net -

#18.三坑老街- 背包地圖

單就地圖來看,路線都OK,實際走過才曉得並不簡單,三坑聚落是典型的河階地形,光是從米輪寮遺址回到三坑老街就是不止歇的上坡,若是要從落差更大的三 ... 於 www.backpackers.com.tw -

#19.三坑老街- Tripper Way 旅遊景點

三坑老街 位於桃園市龍潭區,也稱為三坑子老街或龍潭三坑老街,是一個傳統的客家聚落,在龍潭區屬於較早開發的村落,擁有龍潭第一街的美稱,從龍潭的中正路三坑段可到達 ... 於 tw.tripperway.com -

#20.尋找台灣感動力-龍潭第一街三坑茶港再現風華

台灣老街各形各色,有著濃厚客家味的桃園三坑老街,又被稱為龍潭第一街。老街的歷史可以推溯自清朝乾隆年間,早期由於水運發達,三坑一帶成為重要的集 ... 於 www.youtube.com -

#21.三坑老街

三坑子的起源可推溯在康熙年間陸細番對於龍潭的開發,直到乾隆九年(西元1744年)才有漢民移居在此。該地為一河階地形,其上有三條河流分別注入大漢溪,於 ... 於 tamsui.dils.tku.edu.tw -

#22.桃園龍潭。三坑鐵馬道油桐花徑。三坑老街。三坑生態公園農村 ...

今天要介紹的是我們桃園龍潭的景點, 到三坑鐵馬道來走走或騎腳踏車, 順道賞賞油桐花,再到老街來逛逛, 也可以到附近的三坑生態公園來玩水或是野餐 ... 於 juju9838.pixnet.net -

#23.三坑子老街- 維基百科

三坑子老街,又稱三坑老街,位於臺灣桃園市龍潭區,範圍大致上是以永福宮為聚落的核心,向外至黑白洗,老街呈現外窄內寬的型態;三坑子為一傳統客家聚落,為龍潭區開發 ... 於 zh.wikipedia.org -

#24.【桃園 龍潭一日遊】濃濃客家味三坑老街 三坑生態自然公園 ...

2020.12.05(六) 龍潭一日遊三坑老街→三坑生態自然公園澎湃豆花→龍騰公園→龍潭夜市原本以為今天的天氣會下雨今天竟然意外的好天氣假日睡飽後當然要 ... 於 nanako1014.pixnet.net -

#25.【桃園遊記】遊走三坑老街。體驗客家古早味美食/牛汶水/ ...

【桃園遊記】遊走三坑老街。體驗客家古早味美食牛汶水/客家菜包/黑心豆干。遇見三坑花海擁有年代歲月的三坑老街,已成為自行車旅人必停休憩站雖然三坑 ... 於 fullfenblog.tw -

#26.桃園市龍潭區三坑老街建地、工業用地

提供桃園市龍潭區三坑老街土地廠房(建地、工業用地、林地田地、道路用地、法拍土地、農地、農舍、工廠、廠辦、倉庫)買賣服務,快上樂屋網一站買地、土地實價登錄、買地 ... 於 www.rakuya.com.tw -

#27.桃園龍潭景點推薦【三坑老街】傳統客家文化與美食X阿秋姨牛 ...

桃園景點、桃園美食、龍潭景點、龍潭美食、三坑老街、阿香菜包、阿秋姨牛汶水、桃園景點推薦、客家美食、客家小吃、銅板小吃、自行車、騎腳踏車、北部 ... 於 www.lovedoris.tw -

#28.龍潭三坑老街推薦美食懶人包|永福宮拜拜祈福李大條高梁 ...

說到龍潭,大家應該知道是有名的傳統客家庄,這裡有一條『龍潭第一街』之稱的『三坑老街』,只有三百公尺長,店家大概十幾家、攤販大概也有二十攤 ... 於 www.funtime.com.tw -

#29.桃園龍潭三坑遙慕古風之旅,歲月悠悠時光緩緩 - 微笑台灣

石壩子、黑白洗,三坑依水路而起,保存自然與人文好風光。 三坑遙慕古風之旅,歲月悠悠時光緩緩. 三坑老街素有龍潭第一街之稱,米輪遺址與三坑自然生態 ... 於 smiletaiwan.cw.com.tw -

#30.【桃園】龍潭三坑老街|老街內精選5家必吃傳統客家美食 ...

【桃園】龍潭三坑老街|老街內精選5家必吃傳統客家美食推薦懶人包。 · 李大條 高梁香腸 一支40元|3支100元 · 阿香菜包 · 阿秋姨牛汶水 · 三坑老街阿琴小吃. 於 mikatogo.com -

#31.桃園百年糯米橋三坑老街超人氣小吃第448集《進擊的台灣》 ...

桃園擁有豐富的天然美景、人文風光,像這屹立百年的大平紅橋,曾被票選為全國歷史百大建築,紅磚拱門飄復古味。而龍潭三坑老街,是全台最短的老街, ... 於 www.youtube.com -

#32.桃園龍潭。三坑老街 - 吳酸酸

酸酸因為漂亮油桐花,對桃園龍潭留下美好印象,賞完小粗坑古道的桐花雪之後,我們來到順路的「三坑老街」... 以永福宮為中心,大殿前面的筆直道路就是 ... 於 arosa5433.pixnet.net -

#33.桃園》龍潭‧三坑老街

趁著天色尚未變黑前下班後,匆匆的往三坑老街去三坑老街,離宿舍很近, 也因為這樣常常經過路口也忽略了以前在大漢溪河道水深時,船隻可以航行到三坑 ... 於 www.paine0602.com -

#34.三坑子老街- 遊客評語- 三坑老街記趣

三坑老街 一進去第一入眼的便是黑白洗,傳統客家客家婦女洗衣的地方,現在人們是完全無法想像的,再來便是老街區、賣各種客家美食,街頭有信仰中心永福宮. 於 www.tripadvisor.com.tw -

#35.美食購物休閒娛樂三坑老街桃園市

三坑老街 雖然窄而彎曲,街道不長,但紅磚瓦厝的街景古色古香,保留了古樸的樣貌,沿街多為精緻手工客家小吃,無論是包著白蘿蔔絲的傳統菜包、油亮鹹香的客家湯圓,還有別處 ... 於 www.taiwantrip.com.tw -

#36.龍潭免費親子景點一日遊‧結合人文自然生態湖景戲水野餐勝地

桃園聞名的免費景點之一,當然具有人文美景的『龍潭三坑』,可是一處道地的客家村落,挑選個週末假日來到這走走,來到這裡當然是逛三坑老街, ... 於 www.viviyu.com -

#37.【桃園】三坑老街&三坑自然生態公園-龍潭親子&寵物友善景點

三坑老街 -地址:桃園市龍潭區三坑老街45號-老街旁有收費停車場$50/次位在桃園市龍潭區的三坑老街有龍潭第一街之稱,以永福宮為聚落的核心, ... 於 connie740829.pixnet.net -

#38.EDDY的見聞: 【桃園龍潭的三坑老街,猶如隱世的桃花源】

【桃園龍潭的三坑老街,猶如隱世的桃花源】 · 「坑」在客家話中就是指小溪或水渠,因為這裡匯集了「蔗蔀坑」、「火劫尾坑」、「鴨母坑」三條水渠,因而此地 ... 於 eddy5222.blogspot.com -

#39.三坑老街

三坑老街 ... 被喻為龍潭第一街的三坑子,是個道地的客家村。昔日三坑子是河道上最繁華的碼頭之一,熱鬧非凡。不過隨著大圳的竣工,大漢溪水位驟降,三坑子的商業功能也逐漸 ... 於 romantichakka.com -

#40.三坑老街附近住宿

Agoda提供最優惠價格保證、免費取消、延後付款、防疫住宿,讓你安心出遊,探索三坑老街和附近旅遊景點! 於 www.agoda.com -

#41.【桃園景點】龍潭第一街《三坑老街》跟著電影場景吃喝逛老街

『三坑老街』是全台最短的老街,只有104公尺,卻擁有最純樸的客家生活,租一台腳踏車,騎進最真實的農村生活!這裡還是『大尾鱸鰻』、『偷心大聖PS男』的 ... 於 tungbin.pixnet.net -

#42.桃園三坑老街》客家村百年建築一條街,必吃經典美食牛汶水

來三坑老街吃客家村特色小吃牛汶水、菜包、紅豆牛奶冰! ... 很特別的是這個販賣機,可以買到有碎冰的可口可樂哦! 於 yukiblog.tw -

#43.2020 三坑自然生態公園懶人包:交通、周邊景點及美食推薦

搭乘大眾交通工具:搭乘桃園客運、中壢客運或桃園市民免費公車L726三坑老街站牌下車,沿著永福路下坡步行至三坑老街,繼續走永福路到底右轉就是三坑自然 ... 於 utimes.today -

#44.【玩樂.桃園】龍潭三坑老街&三坑自然生態公園~逛老街吃小吃

三坑老街 從前有三條水渠流經於此所以也稱為「三坑仔」,. 早期大漢溪河道水深時船隻還可以航行到三坑,成為客家族群貨品的集散中心,. 因此有 ... 於 snoopyblog.com -

#45.三坑老街

浪漫臺三線,桃園區代表—小巧的三坑老街,是龍潭相當知名的傳統客家聚落,三坑老街因為村中有三條水渠而得名,早期因為得此水利之便,故三坑子當時主宰了桃園、楊梅的 ... 於 www.pse100i.idv.tw -

#46.龍潭三坑老街- Google 我的地圖

開啟全螢幕模式以查看更多. 龍潭三坑老街. 收合地圖圖例. 地圖詳細資訊. 複製地圖. 縮放至可視區域. 嵌入地圖. 下載KML. 在Google 地球中查看地圖. 瀏覽次數:5,744 次. 於 www.google.com -

#47.三坑老街一日遊|龍潭第一街,大尾鱸鰻拍攝地 - 飛天璇的口袋

三坑老街 交通方式 ... 1.搭乘台灣好行巴士慈湖線於三坑老街站下車即抵。 2.於中壢或龍潭搭桃園客運5050、5055線到三坑站下車即抵。 於 flyblog.cc -

#48.冒雨一遊三坑老街與小粗坑古道

於是依照指示左轉進入了三坑老街的入口。 「坑」在客家話中指的是小溪澗或水渠 ... 於 yukilikesyuki.pixnet.net -

#49.桃園三坑自然生態公園:湖中絕美茶室擁抱波光瀲灩

下國三龍潭或大溪交流道,接到台三乙線中正路,轉入永福路(三坑老街)直行到底,右轉可見公園內免費停車場。 ◎大眾交通工具搭乘台鐵至中壢車站,有以下兩 ... 於 egoldenyears.com -

#50.三坑老街精選商品

三坑老街 精選商品: 【桃園包車一日遊】落羽松大道、三坑老街、三坑自然生態公園、大平紅橋(台北出發),桃園龍潭一日接駁| 三水村運茶步道&三坑老街&三坑鐵馬道&大江屋 ... 於 m.kkday.com -

#51.三坑老街

三坑老街 ... 被喻為龍潭第一街的三坑子,是個道地的客家村。昔日三坑子是河道上最繁華的碼頭之一,熱鬧非凡。不過隨著大圳的竣工,大漢溪水位驟降,三坑子的商業功能也逐漸 ... 於 jungli.lemidi-hotel.com.tw -

#52.三坑老街> 桃園市> 交通部觀光署

狹窄又彎曲的三坑老街,汽車難以通行,這種街巷格局是客家庄的特色之一,刻意做成彎路,好讓盜匪知難而退。短短的老街,保有舊有的步廊式建築風格,特色小店販賣著客家特產 ... 於 www.taiwan.net.tw -

#53.桃園美食|龍潭三坑子老街《古媽媽手作》各式傳統米食蘿蔔 ...

三坑子老街距離石門水庫不遠,因此老街一帶也有不少餐廳提供活魚料理,這間 ... 店家地址:桃園市龍潭區三坑里三坑老街98號(永福宮左邊約20公尺) 電話 ... 於 carollin.tw -

#54.桃園旅遊景點/龍潭三坑老街、三坑自然生態公園、大平紅橋

身為桃園在地人的Ann和榜哥這次就來推薦分享桃園假日親子放電免費景點給大家參考,那就是小而巧的龍潭三坑老街、三坑自然生態公園、大平紅橋, ... 於 blog.xinmedia.com -

#55.桃園龍潭三坑老街探古尋幽三坑鐵馬道石門大圳自行車道健行

2021.12.25 曾經在龍潭中科院待超過半年,但是附近的三坑老街竟然沒有到訪過,大台北地區天候不良,查閱了中央氣象的報告,發現龍潭地區相對穩定, 於是就約了家人前往三坑 ... 於 www.yestome.com -

#56.桃園龍潭.三坑老街.大平紅橋

桃園龍潭.三坑老街.大平紅橋 ... 桃園龍潭三坑子,位於大漢溪的河階地,憑恃著大漢溪的舟楫之利, 成為大溪與內陸的聚落(如龍潭、楊梅、關西、新埔)之間 ... 於 www.tonyhuang39.com -

#57.沒有過多的商業氣息的傳統老街~懷舊的紅磚矮房建築讓人 ...

1105 likes, 9 comments - taoyuantravel on May 1, 2021: " 龍潭|三坑老街✨ #漫步百年客家老街✨ 純樸清幽、沒有過多的商業 ..." 於 www.instagram.com -

#58.桃園龍潭三坑老街.龍潭第一街。漫步客家老街享美食

有著龍潭第一街美稱的三坑老街為昔日為河道上最繁華的碼頭之一。三坑子的「坑」字在客家話中就是指小溪或水渠,取名為三坑子就是因為有三條水渠匯集。 於 snowhy.tw -

#59.桃園TAOYUAN-三坑老街|禾乃氏-擁有任意門的日子

二訪位在桃園龍潭的百年【三坑老街】,雖然老街不長卻原汁原味保留了客家村歷史痕跡的建築,一踏入就嗅得濃郁古意。也許過了五十、六十、甚至一百年後 ... 於 lavieshyuk721.pixnet.net -

#60.三坑老街- 龍潭區- 桃園市

三坑子是道地的客家村,老街保有舊有的步廊式建築風格,饒富古味,特色小店販賣著客家特產:菜包、草仔粿、牛汶水、桔醬等。 建議停留時間:. 90分鐘. 餐飲特色:. 阿秋姨 ... 於 www.travelking.com.tw -

#61.【歷史風華】三坑老街

文/鄧榮坤離大漢溪不遠的桃園市龍潭三坑子,是一處因水運興起的商業街市──三坑老街,這裡曾經是大漢溪的渡口。早期,大漢溪的水力豐沛, ... 於 www.merit-times.com -

#62.2023 桃園∥三坑老街,阿香菜包︱三坑子老街,電影拍攝地

而老街中「阿香菜包」更是必吃的點心,小巧精緻的菜包,外皮Q彈胡椒香氣四溢,逛「三坑老街」必吃。” 〃 如果喜歡我的文章,歡迎追蹤喔!請多多指教! 〃 於 smilevivi.com -

#63.桃園.龍潭~三坑老街 - 旅遊美食記錄本- 痞客邦

這天要去三坑自然生態公園,會經過三坑老街,剛好去吃早餐在網路看到三坑老街有免費停車場一開始在附近繞,沒有看到明顯的停車場標示在快到三坑老街時, ... 於 smoony.pixnet.net -

#64.踏青 桃園龍潭三坑老街裡必吃的美食古早冰~ | 趴趴 生活

『鴨母坑』三條水渠流經本地, 故稱為『三坑子』。 ... 酒館、餐飲點心舖等商店, 繁華一時有『龍潭第一街』之稱。 桃園大圳與石門水庫大壩完成之後, 大漢 ... 於 www.papalife.com.tw -

#65.2023【三坑老街】桃園龍潭第一街親子旅遊景點推薦.電影場景

被喻為「龍潭第一街」的三坑子,是個道地的客家村。 過去三坑子是河道上最繁華的碼頭之一,熱鬧非凡。 ... 老街裡面有三個主要的景點,. 分別是永福宮、黑白 ... 於 taiwantour.info -

#66.【桃園景點】三坑老街+三坑自然生態公園+太平紅橋(紅磚拱橋 ...

在大漢溪河道水深時,船隻可航行到三坑,因此三坑是早年客家族群貨品的集散中心。 在以前三坑老街的聚落是商店的型態,其以永福宮為信仰的中心,在當時 ... 於 perfectshow.pixnet.net -

#67.桃園、龍潭|三坑老街・用新生活鋪陳過去的龍潭第一街

三坑老街 不像台灣其他地區的觀光老街,大量攤販與店家,店舖全由在地居民經營。街口那間專門販賣包子的阿香菜包,包著老街熱騰騰的客家氣味,菜包、米苔目 ... 於 journey.tw -

#68.三坑鐵馬道.桃園龍潭景點(賞桐花運動兼逛老街

三坑 鐵馬道.桃園龍潭景點(賞桐花運動兼逛老街,三坑自然生態公園大平紅橋千層瀑布都在附近). 於 www.alberthsieh.com -

#69.桃園龍潭三坑老街觀光景點推薦:感受桃園客家傳統風情,美食

龍潭這片道地客家村落,被譽為龍潭的瑰寶,是「三坑子」這條獨一無二的老街,彷彿穿越時光這條街曾是大漢溪河道上最繁華的碼頭,如今卻仍然保留著濃郁 ... 於 www.walkerland.com.tw -

#70.龍潭景點》三坑老街~龍潭第一街吃古早味客家小吃

桃園龍潭景點推薦》龍潭第一街【三坑老街】是全台最短老街,短短104公尺就有濃濃客家味~乾隆年間建造的永福宮、百年紅磚步廊式建築也是電影「大尾鱸 ... 於 twobunny.tw -

#71.遊。桃園龍潭。三坑老街。

遊老街。 假日不知道往哪跑時,習慣就往桃園去晃晃,. 很習慣到大溪老街吃吃喝喝,只是這次想到不一樣的地方遊玩,就google到了龍潭的三坑老街~. 於 jescal.pixnet.net -

#72.三坑老街、客家文化漫漫遊

浪漫台三線,遊走三坑客庄三坑老街被喻為龍潭第一街這裡有聚落的信仰中心─永福宮、每年農曆元月舉辦賽神豬比賽、附近的百年宅第-青錢第,饒富古味的小村落、充滿迷人 ... 於 www.tripbaa.com -

#73.景點 龍潭第一街【三坑老街】~ 湖光山色 石門水庫大漢溪畔 ...

平日的#三坑老街~多了幾分愜意. 位於桃園龍潭~是條很短的老街,卻享有#龍潭第一街的美譽!! 以#永福宮為聚落的核心~向外至黑白洗. 老街呈現外窄內寬的 ... 於 woman.udn.com -

#74.龍潭區三坑老街整建或維護更新地區

龍潭區三坑老街整建或維護更新地區. 地圖連結 本網站所提供之資料,均為參考,若欲得知詳細資料,請洽各縣市政府或主管機關。 於 twur.cpami.gov.tw -

#75.全台最短老街『三坑老街』牛汶水、客家菜包、大尾鱸鰻

『三坑老街』全台最短老街,位在桃園龍潭區,只有104公尺,但好吃的美食也不少,也是『大尾鱸鰻』、『愛讓我們在一起』.等片拍攝地,知名排隊店『阿 ... 於 vreranda.pixnet.net -

#76.三坑自然生態公園步道 - 健行筆記

相關相簿. 看更多 · 《桃園》湖光山色|三坑老街及三坑自然生態公園步道20230717. Max Huang; 2023-07-18 ... 於 hiking.biji.co -

#77.桃園龍潭|三坑老街|純樸客家庄悠閒散步逛老街 - 森の野餐女王

桃園龍潭的三坑老街是三坑村客家聚落,鄰近大平紅橋,可以與三坑自然生態公園一起串聯成一日遊,雖然只有100多公尺長,不過三坑老街很有客家傳統的 ... 於 hikitty.tw -

#78.逛老街大嗑古早味客家小吃美食還可體驗田園風光腳踏車步道 ...

老街內的知名客家美食「阿香菜包」,賣著客家菜包、草仔粿、黑糖發糕。 三坑老街. 超愛這客家菜包,有著胡椒香氣特別美味。 於 www.mylovefamily.tw -

#79.桃園龍潭景點》三坑自然生態公園,免門票,野餐大草皮

想拍網美照的朋友也有有彩繪牆和水上涼亭可以拍爆,另外推薦在三坑老街租單車,一邊欣賞農村風光慢慢騎到自然公園,或是搭配石門水庫或是千層瀑布一起玩。 於 myjourney.tw -

#80.三坑老街

三坑老街. 1295 likes · 30 talking about this. 介紹三坑老街的點點滴滴~~ 於 www.facebook.com -

#81.桃園【浪漫台三線藝術季】走訪地景藝術.龍潭三坑老街.大平 ...

龍潭三坑老街.大平聚落.三坑自然生態公園《親子小旅行.打卡新景點》. 9701. 於 weantiffany.pixnet.net -

#82.三坑仔老街(三坑百年古廟老街)

三坑 百年老街中有著濃厚的客家文化,現今老街內的店舖已重新開張,有許多客家傳統物品與美食,像是南瓜飯、菜包、板條以及客家風味的蘿蔔糕等,您都可以在這裡一次滿足。 於 okgo.tw -

#83.三坑老街 - 交通部觀光局

狹窄又彎曲的三坑老街,汽車難以通行,這種街巷格局是客家庄的特色之一,刻意做成彎路,好讓盜匪知難而退。短短的老街,保有舊有的步廊式建築風格,特色小店販賣著客家特產 ... 於 www.taiwan.net.tw -

#84.[桃園.龍潭] 三坑老街:龍潭第一街.客家小吃特產.黑白洗 ...

有人說台灣的老街長的都一樣,不過龍潭客家庄的百年老街-三坑老街,我覺得挺有特色的,老街該有的元素都有,太觀光的東西在這邊還不明顯, ... 於 froda.pixnet.net -

#85.三坑老街

桃園市龍潭區待售房屋查詢|一次搜尋全台29個房屋網站,總共50萬筆待售房屋、250萬筆實價登錄|2023/10/05更新|新上架、最新降價、接近實價的物件,在5168實價登錄 ... 於 buy.houseprice.tw -

#86.三坑老街

【LINE熱點】三坑老街, 觀光商圈市集, 地址: 桃園市龍潭區三坑老街45號。全台必吃美食、熱門景點推薦、美食外送、優惠折扣、線上預約掛號、叫車、點燈,成為你的生活 ... 於 spot.line.me -

#87.【桃園龍潭】唯美客家庄:三坑老街、三坑生態公園

○ 三坑老街. 三坑老街又名三坑子老街. 曾經是一個繁榮的客家聚落,乾隆年間始有漢人移居. 這裡從前有大漢溪的滋潤,是河道上十分忙碌的碼頭. 但大圳竣工 ... 於 travel.yahoo.com.tw -

#88.三坑老街最佳推薦資訊 - 食尚玩家

找三坑老街相關資訊:食尚玩家提供最新2023三坑老街熱門文章及資訊,豬油拌飯吃到飽!龍潭「百年三合院」藏絕版客家菜,必點黃金土雞、客家三寶,16米高Hello Kitty ... 於 supertaste.tvbs.com.tw -

#89.桃園龍潭三坑單車遊,穿梭田園稻浪逛老街 - 旅人誌

騎單車順遊桃園龍潭三坑農村純樸的氣氛、和緩的步調鼓動城市人出走想望,偷一點時間,前往距離龍潭市區不遠的三坑,一日行程就能品嚐老街客家美食、踏 ... 於 www.travelerluxe.com -

#90.龍潭「三坑老街」-賞櫻花賞油桐,曾經的龍潭第一街客家老街

三坑老街 又稱三坑子老街,是桃園市龍潭區相當知名的傳統客家聚落,以永福宮為聚落信仰中心發展,三坑子此處有三條水流--蔗蔀坑、 火劫尾坑,以及鴨 ... 於 jfsblog.com -

#91.三坑老街5大優點! 獨家資料! (2023年更新) - Clarisonic

跑了好幾次終於吃到,全台跑遍都不太容易能買到的客家特色美食--牛汶水。 老街走到底,就是三坑老街聚落的核心─永福宮,建於西元1791年,目前主祀堯、禹 ... 於 www.clarisonic.com.tw -

#92.龍潭︱漫步客家老街之三坑老街 - 歐麥趣吃喝玩樂- 痞客邦

三坑老街 算是龍潭鄉著名的客家老街,然因有三條水渠匯集因而稱取名為三坑子。 在清朝時,因大漢溪交通便利,船隻可航行到三坑,這裡是早年客家族群 ... 於 ommi.pixnet.net -

#93.桃園『三坑老街餐廳』| 精選TOP 15間熱門店家

桃園三坑老街餐廳推薦,桃園三坑老街餐廳的最新食記、評價與網友經驗分享: 阿香菜包, 阿秋姨牛汶水, 鹿點咖啡千瀑店, 三坑老客棧東海堂客家菜, 采莊庭園, ... 於 ifoodie.tw -

#94.桃園龍潭一日遊▶ 三坑老街・三坑自然生態公園▶ 漫步百年 ...

來到三坑老街除了品嚐美食小吃外,還可以參觀永福宮、青錢第及黑白洗等,感受濃濃的老街風華,逛完老街後可以租台自行車,延著自行車道騎乘至【三坑自然 ... 於 eeooa0314.pixnet.net -

#95.龍潭三坑老街.大平紅橋.生態步道美拍半日遊

龍潭自然系景點,三坑老街、三坑子自然生態公園、大平紅橋與打鐵溪坑步道一日遊。假日來龍潭享受大自然,來三坑老街吃美食逛生態池,復古的大平紅橋是 ... 於 angela51.com -

#96.三坑老街- 桃園- abic愛貝客親子遊

桃園- 三坑老街位於桃園縣龍潭鄉,三條水渠流經於此,因此命名。清朝因水運便利成為貨物轉運站,有龍潭第一街之稱。近年因老街風潮盛行,又重新受旅客注目, ... 於 www.abic.com.tw -

#97.【桃園龍潭】三坑老街~台灣好行慈湖線

這篇文先來介紹三坑老街,請大家跟著我的腳步走訪我第一次拜訪的三坑老街。 前往三坑老街,若自行開車,可以從大溪交流道下,經員樹林接省道台3乙線 ... 於 l50740.pixnet.net -

#98.桃園旅遊景點》三坑老街&老爸的後花園

三坑老街 有著濃厚的客家文化,有許多客家傳統美食, 像是板條、南瓜飯、菜包以及客家風味的蘿蔔糕等. 下一張(熱鍵:c) 於 yoke918.com -

#99.旅遊景點紀錄》三坑老街(桃園市龍潭區 - 學習家Manor成長足跡

接著往老街內走,有幾間攤販跟客家風格的建築,在最後頭是龍潭永福宮,經過時可以參拜一下。 於 learnermanor.pixnet.net -

#100.【桃園龍潭】三坑老街漫步遊 - 夢想中的生活遊樂園- 痞客邦

難得出現了一篇非美食的遊記~但是要說是遊記我也很心虛,其實只是某個假日,閒來無事出去散步罷了!我從來沒聽過三坑老街。因為我是一個通過孤陋寡聞 ... 於 lovelyfreya.pixnet.net